Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 202

Mein Leben war nicht spektakulär, schon gar nicht ein Lehrstück für künftige Generationen. Es könnte aber sein, dass sich meine Kinder und vielleicht die Kindeskinder dafür interessieren, wie es "damals" war auf dieser Welt. Vielleicht greife auch ich selber eines Tages auf meine Notizen zurück, weil die Erinnerungen nach und nach schwinden. So geht es mir bereits jetzt beim Betrachten alter Fotoalben. Erlebnisse und Menschen, die schon vergessen waren, erwachen so manchmal zu neuem Leben.

Kein Autor möchte seine Leser langweilen, auch ich nicht. Ob und in welchem Masse dies gelingt, werden allfällige Leserinnen und Leser entscheiden. Immerhin haben sie jederzeit die Freiheit, die Lektüre abzubrechen.

Mein noch wichtigeres Anliegen wird erst gegen Ende meiner Aufzeichnungen angesprochen. Ich bange ernsthaft um die Zukunft des Klimas und damit um die Zukunft der Menschheit, insbesondere seit dem Rückzug der US-Regierung anno 2025 von den Pariser Abkommen von 2015. Während ich schreibe, ein halbes Jahr nach Antritt der zweiten Regierung unter Trump, ist ohnehin zu befürchten, dass wir am Ende einer auf Regeln basierenden Weltordnung angelangt sind. Es wäre tröstlich und hilfreich, wenn ich meine Leserschaft zumindest ein wenig mit meinen Befürchtungen anstecken und motivieren könnte.

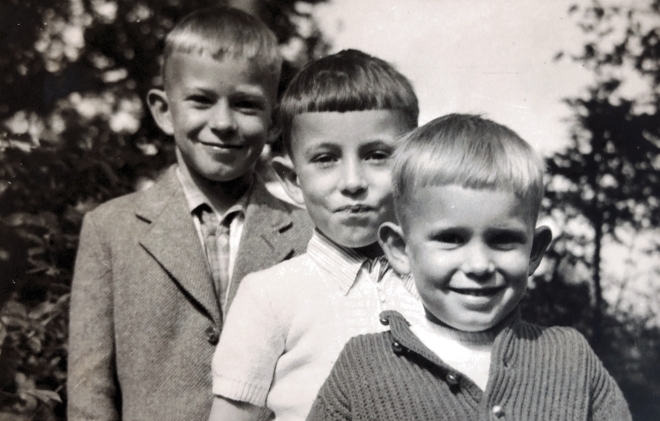

Meine Eltern haben sich die Namen ihrer Kinder gründlich und gewissenhaft überlegt. Wohlklang und eine positive Bedeutung waren gefragt, und allzu geläufig sollten sie auch nicht sein. Der Erstgeborene war auf den Namen Thomas Christoph getauft, ich wurde Markus Andreas genannt, dann kamen Peter Michael, Franziska Elisabeth und Elisabeth Christine.

Mir gefallen alle Namen. Dass mein Vorname "Sohn des Mars" bedeutet, also Sohn des Kriegsgottes, ist mir erst spät bewusst geworden. Mit Andreas, auf Griechisch "der Tapfere" kann ich mich gut abfinden.All unsere Namen sind gewissermassen Klassiker, aber doch nicht alltäglich. Einen eigenen Sohn Markus zu nennen, war mir kein Bedürfnis, aber ausgeschlossen hätte ich es nicht.

Alle fünf Kinder hatten Übernamen. Einige entstanden dadurch, dass die Grösseren die Namen der rasch nachrückenden Kleinen nicht richtig aussprechen konnten. So wurde aus Franziska unsere "Ika", und so nennen wir sie noch heute. Ich wurde und werde von den Geschwistern "Märke" genannt. Allgemein bestand in unserem Umfeld in Lachen die Tendenz, alle Namen zu verballhornen und zumindest die männlichen auf "-e" enden zu lassen. Thöme, Märke, Fitsche... Der zuletzt genannte Übername von Peter war durch Fiete Appelschnut, eine Figur aus Puppenspielen am Deutschen Fernsehen, inspiriert.

Bei den "Wölfli", der Unterstufe der Pfadfinder, hatte ich den Übernamen "Sokrates". Das mag ehrenvoll erscheinen, aber es war mir eher peinlich. Vorgeschlagen hat ihn der schon damals betagte Leiter der Pfadfinder in Lachen, der Theologe Josef Vogel. Keiner meiner Altersgenossen wäre wohl auf diesen Namen gekommen.

Die Vorfahren beider Eltern waren einfache Bauern, väterlicherseits in Appenzell, mütterlicherseits, nicht weit davon entfernt, im Toggenburg. Die Grossväter hatten es zu Wohlstand gebracht, Grossvater Enzler in bescheidenem Mass als selbstständiger Textilkaufmann in zweiter oder dritter Generation, Grossvater Bösch als erfolgreicher Bauunternehmer.

Mein Vater wurde kurz nach meiner Geburt Chefarzt im Spital Lachen. Armut haben wir selber nicht erlebt. Die Verhältnisse der meisten Nachbarn im Quartier um den Bootshafen, waren aber bescheiden. Autos gab es noch wenige. Der Citroen Legère meines Vaters wurde daher von den Buben der Nachbarschaft bewundert, noch mehr der später folgende grüne Alfa Romeo, ein schnittiger Sportwagen mit Aluminium-Karrosserie der Marke Superleggera. Deren Werbespruch "la preferita dai gentleman driver" mag unserem auch auf äussere Erscheinung bedachten Vater die Wahl erleichtert haben.

Für die Anschaffung eines Fernsehers hatten die wenigsten Geld. Unser Vater besorgte 1956 ein Gerät der Firma Philips beim Händler Alois Oberli in Siebnen. Äusserer Anlass war die Invasion Ungarns durch Truppen des Warschauer Paktes. Damals hatten alle Angst vor einem grossen Krieg und wollten das Geschehen am Fernsehen verfolgen. Zu meinen frühesten Erinnerungen gehören daher Bilder von Panzern in den Strassen von Budapest.

Ein Bespiel für die ärmlichen Verhältnisse jener Zeit bietet das Geschäftsmodell eines benachbarten Zuckerbäckers namens Mächler. Bei ihm durfte man für 20 Rappen die Kinderstunde am Fernsehen verfolgen, und für 20 Rappen gab es eine kleine Papiertüte mit einer mickrigen Portion Eis, bei uns "Glace" genannt. Immerhin hatten alle Leute fliessendes Wasser und Toiletten innerhalb ihrer Häuser, bei Familie Beeler an der Hinteren Bahnhofstrasse in Form eines angebauten "Läubli", ein im ersten Stock am Mauerwerk hängender Holzschopf.

Die damalige Gesellschaft in Lachen, das zum Kanton Schwyz und damit zur "Innerschweiz" gehörte, war geprägt von katholischer Religiosität und Konservativismus. Sozialisten wurden gemieden und abschätzig kommentiert. Amerika war das grosse Vorbild, die Sowjetunion für viele das Böse schlechthin.

Vor der Schule war der tägliche Besuch der "Heiligen Messe" obligatorisch. In vielen Familien wurden regelmässig Tisch- und Abendgebete verrichtet. Unsere Eltern waren eher liberal, die Mutter gar reformiert, aber der Druck der Schule wirkte über uns Kinder auf die Eltern. So wurden zeitweise auch in unserer Familie Tischgebete verrichtet. Das Gutenachtgebet war ohnehin Routine, Einschlafen ohne gebetet zu haben ging gar nicht.

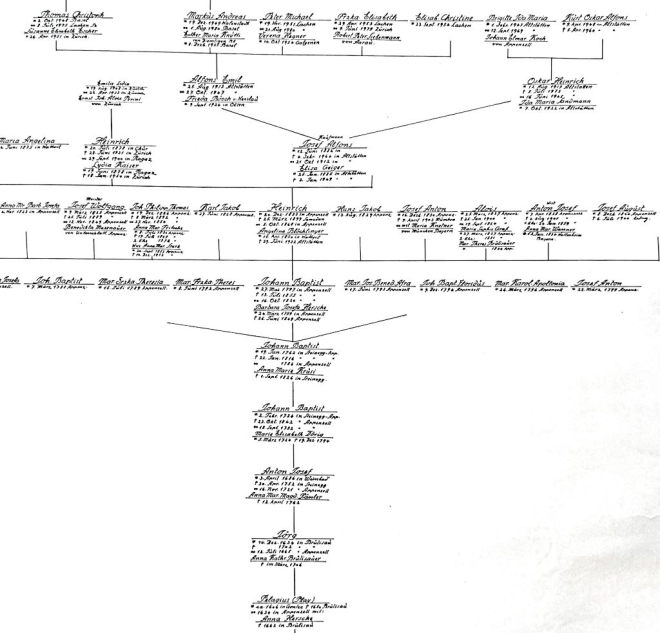

Zum 60. Geburtstag schenkten wir Papi, der sich sehr für seine Vorfahren interessierte, einen Stammbaum. Auf Anfrage erklärte sich der anerkannte Heraldiker Albert Grubenmann aus Appenzell bereit, zum Preis von 1000 Franken die Archive zu durchstöbern. Er lieferte uns den unten abgebildeten, akribisch von Hand geschriebenen Stammbaum.

Um die Lesbarkeit zu verbessern, habe ich die Ränder weggelassen. Auf den ganz unten aufgeführten Pelagius Enzler, genannt Play, soll der Spitzname "Bleierlis" zurückgehen. Einschränkend muss ich sagen, dass ich noch keinen Enzler getroffen habe, der sich nicht zu den Bleierlis zählt. Der Vater und Grossvater von Play hiessen beide Hans, geboren 1592 in Gonten bzw. 1567, ebenfalls in Gonten. Ihre Gattinnen hiessen Anna Auer und Barbara Füchsli. Beide Frauen, Mutter und Grossmutter von Play, sind gemäss Eintrag im Stammbaum 1629 an der Pest verstorben.

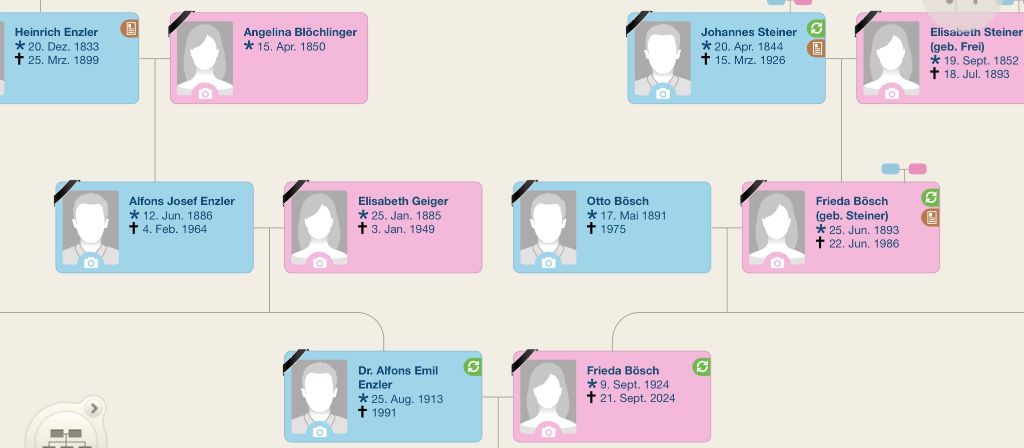

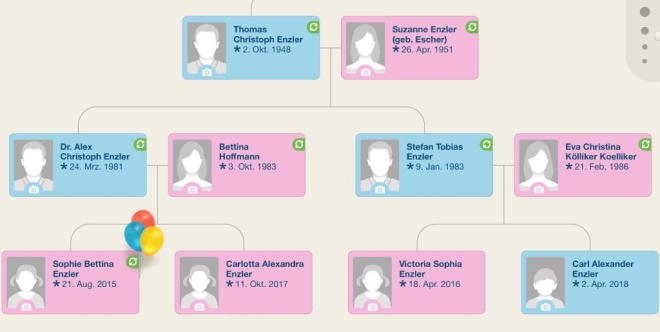

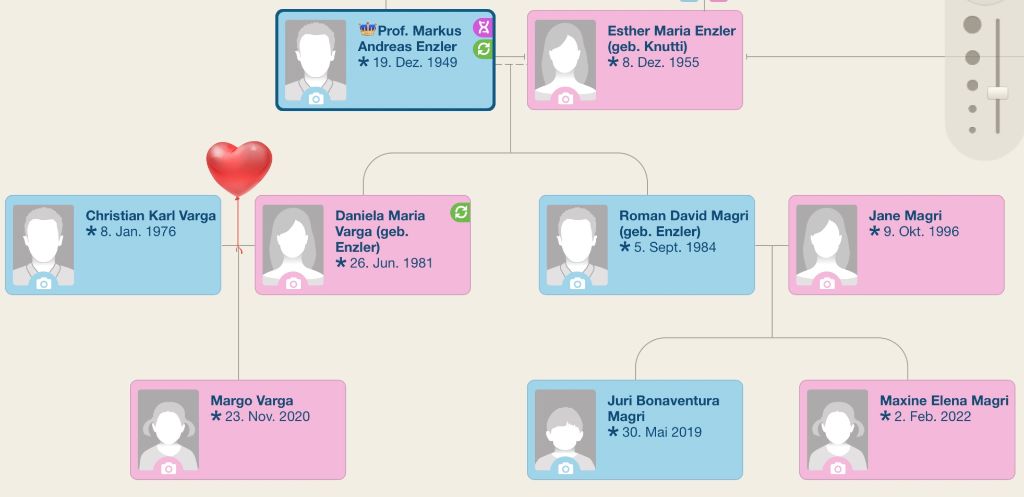

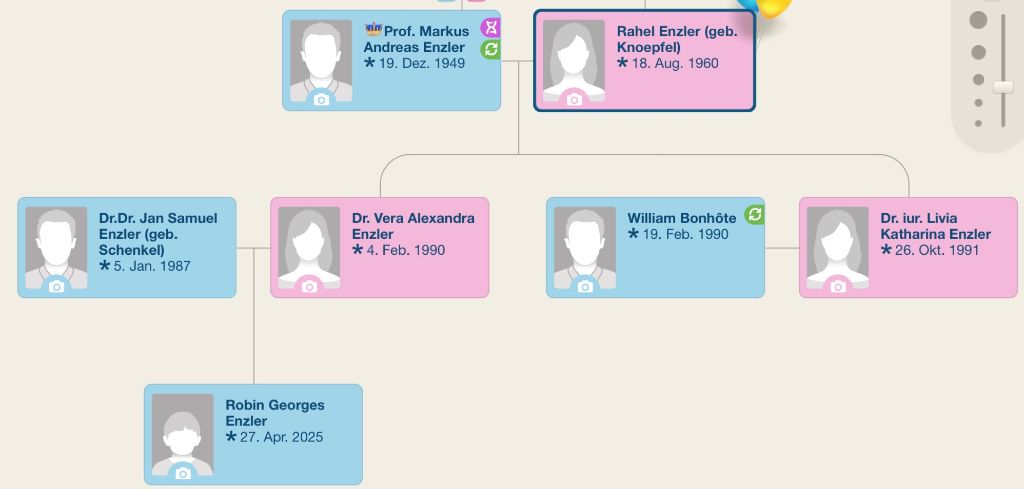

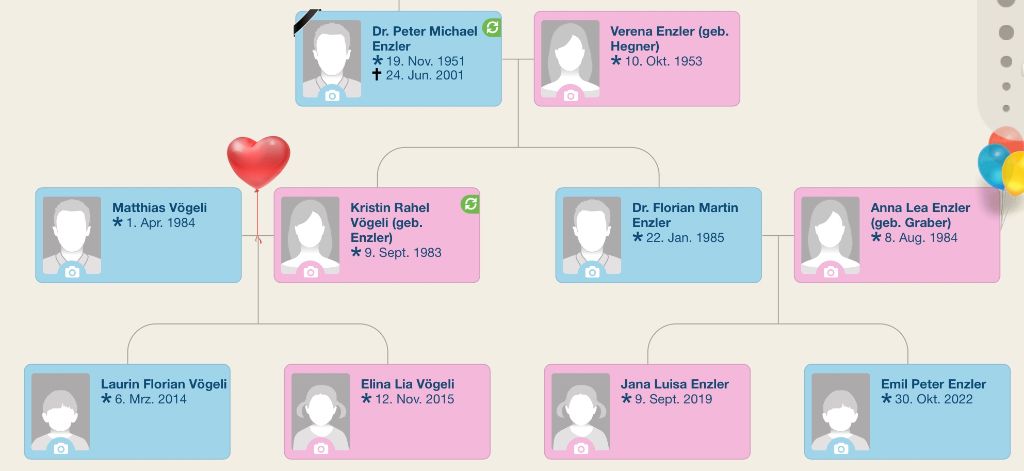

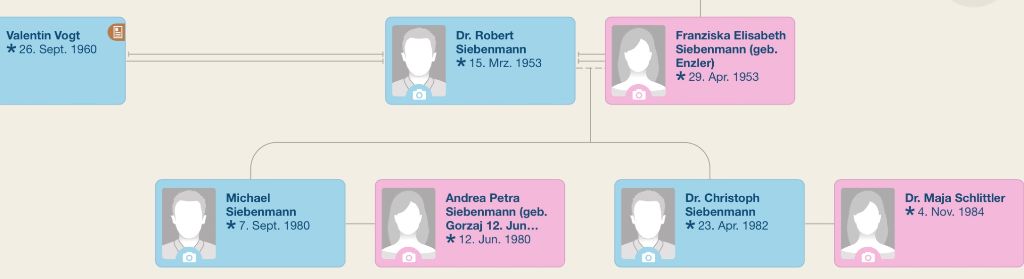

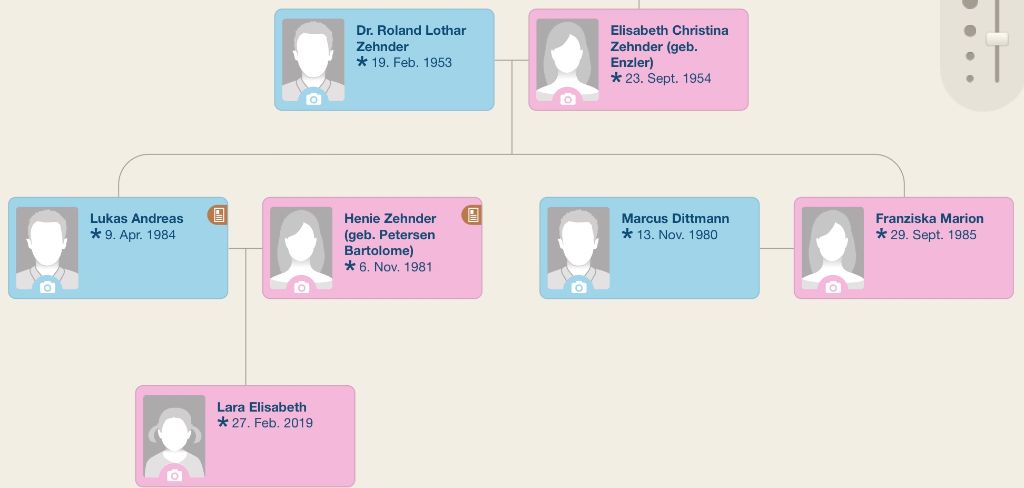

Die Familien meiner Grosseltern, meiner Geschwister sowie meine eigene habe ich mit Hilfe der Website „Myheritage“ gestaltet. Allerhand Firlefanz wie Herzchen oder Luftballons soll auf nahende Jubiläen hinweisen. Leider konnte ich diese nicht zum Verschwinden bringen, ebensowenig ein albernes Krönchen neben meinem Namen.

Der Witwer kam gerne nach Lachen zu Besuch, meistens mit der Haushälterin Anneli, die wir auch alle lieb hatten. Beide genossen die Küche von Mama Friedel. Mehrmals verbrachten wir Kinder Ferien in Altstätten, meistens zu zweit. Am häufigsten waren meine Schwestern dort, denn Grosspapi war geradezu vernarrt in sie, vor allem die strohblonde Franziska hatte es ihm angetan. Ich war allein oder mit einem der Brüder in Altstätten in den Ferien. Manchmal spielte Grosspapi Klavier und sang dazu, beispielsweise das Appenzeller Landsgemeindelied "Alles Leben strömt aus Dir...".

Regelmässig gingen wir mit Grosspapi wandern, am häufigsten auf den nahen Berg St. Anton. Nach Google Maps dauert der Aufstieg gute zwei Stunden, aber wir benötigten wahrscheinlich wesentlich mehr Zeit. Grosspapi musste manchmal mahnen und lockte mit einem kleinen Täfelchen Nestrovit. Das war eine vitaminhaltige, schokoladeartige Süssspeise von Nestlé. Ich liebte Nestrovit und beschleunigte meine Schritte im Hinblick auf die fragwürdige Delikatesse, auch wenn diese sehr sparsam abgegeben wurde: ein bis zwei kleine Täfelchen für über 600 Höhenmeter! Weitere Ausflüge führten etwa nach Heiden, von wo man einen schönen Ausblick über den Bodensee genoss. Über die wenige Kilometer entfernte Grenze nach Österreich gingen wir wohl nie, geschweige denn nach Deutschland.

"Grossvati" Otto Bösch, 1891 als Sohn eines Kleinbauern in Nesslau geboren, studierte in Burgdorf und Winterthur und wurde Bauingenieur. Über verwandtschaftliche Beziehungen trat er in die Baufirma Eberhard in Basel ein und übernahm sie später. Die Übergabe an seinen Sohn Hansruedi misslang, und so wurde Eberhard und Bösch an den Konkurrenten Musfeld verkauft. Das Geschäft muss einmal einen erheblichen Wert gehabt haben, aber zum Zeitpunkt des Verkaufs war die Baukonjunktur schlecht und die Firma etwas heruntergewirtschaftet. Man erhielt als Kaufpreis etwa den Wert der Liegenschaften.

Im Alter konzentrierte sich Otto auf sein lebenslängliches Hobby, die Wildtier-Jagd. Er hatte ein Jagdrevier beim im benachbarten Deutschland gelegenen Weil am Rhein und ein weiteres in den Bergen bei Gargellen in Österreich.

Gerne ging ich mit Grossvater auf Baustellen. Er präsentierte seine Enkel Freunden und Untergebenen mit einigem Stolz. Später als Mittelschüler durfte ich während der Ferien in seiner Firma arbeiten. Beispielsweise gab ich an Lastwagenfahrer Bestätigungen für abgeladenen Kies aus, oder ich bemalte Bretter für die Absperrung von Baustellen mit roter und weisser Farbe. Am liebsten sprayte ich "Eberhard & Bösch, Bauunternehmung" mittels einer Schablone in Schwarz auf die Bretter.

Manchmal durfte ich mit Grossvati nach Deutschland auf die Jagd. Meistens wurden die Tiere nur beobachtet, vielleicht wollte er mir die Tötung eines Tieres ersparen.

Als mein Bruder Thomas sich mit Suzanne verlobte auf dem Sitz "Morgensonne" in Feldbach, erlitt Grossvati einen Schüttelfrost. Das war wohl die erste Manifestation eines Tumorleidens, das ihm 1975 den Tod brachte. Ich war auf einer langen Reise mit "Encounter Overland". Als ich unangekündigt eines Morgens nach Lachen zurückkehrte, war niemand zu Hause. Unser Nachbar Hugo Meyer sagte mir, die Eltern seien zur Beerdigung von Grossvati nach Basel gereist. Ich könne sein Auto benützen, um die Abdankung vielleicht noch zu erreichen. Ich zog mich um und fuhr los. Als ich in die Kapelle auf dem Friedhof Hörnli in Riehen trat, ging ein Raunen durch die Gesellschaft.

In bester Erinnerung bleibt mir das profunde Wissen des Grossvaters. Er las viel, Fachliteratur, Belletristik, über Politik, und oft auch im 24-bändigen Meyers Lexikon. In der Familie hatte er den Ruf, schlicht alles zu wissen.

"Grossmutti" Bösch, 1893 in Wattwil geboren als Frieda Steiner, besuchte als Mädchen vermutlich die Sekundarschule und später ein Institut zum Studium der italienischen Sprache in Lugano. Das mag mit der Tätigkeit ihres Vaters als Weinhändler zu tun gehabt haben. Sie heiratete und hatte drei Kinder. Sie galt bei ihren Töchtern als etwas schlicht und bieder. Wenn ich in den Ferien in Basel weilte - manchmal allein, manchmal mit Thomas - ging sie gerne mit uns spazieren, am häufigsten durch die nahe gelegene "Wolfsschlucht" zum Bruderholz und zum Wasserturm. Manchmal lud sie uns in die Stadt ein. Nach dem Einkauf durfte man im Café Spielmann ein Getränk und eine Süssigkeit bestellen. Das Schönste dort war aber die Aussicht auf den Rhein und die darauf fahrenden Lastschiffe. Auch die Fähren faszinierten mich, die ohne Antrieb an einem quer über den Fluss gespannten Seil durch die Strömung angetrieben hin und her fuhren (Gierfähre nach Hendrick Heuck, 1657).

Als Kindergärtner oder junger Schüler durfte ich einmal mit Grossmutti in die Herbstferien nach Gargellen. Sie residierte wie schon in vergangenen Jahren im Hotel Madrisa, einem präsentablen Holzbau vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die Jagd ihres Gatten lag in den Bergen, nicht weit entfernt, aber doch Stunden zu Fuss. Er tauchte nie im Hotel auf. Grossmutti wollte täglich Spaziergänge unternehmen. Ich hatte weniger Spass daran und ermüdete rasch. Ob die Müdigkeit nur vorgeschützt war, kann ich nicht sagen. Ich erhielt aber den Ruf, nicht besonders leistungsfähig zu sein. Später stellte mein Papa an meinem Herzen ein abnormales Rauschen fest. Wir konsultierten Fachleute wie Prof. Konrad Meyer in Männedorf oder Prof. Åke Senning am Universitätsspital Zürich. Eine klare Diagnose kam nicht heraus. Dank der Echokardiographie weiss ich heute, dass die Mitralklappe eine leichte Insuffizienz (Undichtigkeit) aufweist. Vielleicht war dies der Grund für das Geräusch.

Als Grossmutti alt und gebrechlich war, entschied die Familie, sie im Alters- und Pflegeheim Engelhof in Altendorf SZ unterzubringen. Dort starb sie auch. Sie wurde auf dem Friedhof Hörnli neben ihrem Gatten zur Ruhe gebettet.

Nur 10 Jahre davor, zu ihrem 90. Geburtstag, hat Mami ihre Familie zu einer Flusskreuzfahrt eingeladen. Mit von der Partie waren ihre noch lebenden vier Kinder mit Gattinnen und Gatten, Verena als Witwe von Peter sowie Gotte Gret.

Von Basel, wo Mami aufgewachsen war, ging es in einem sehr komfortablen Passagierschiff mit gutem kulinarischem Angebot den Rhein hinunter bis Koblenz, und von dort die Mosel hinauf bis Trier.

Mami erfreute sich damals, wie schon im ganzen Leben davor, einer vorzüglichen Gesundheit. Eigentlich hatte sie wenig dafür unternommen. Ihr Leben kannte zwar keine Exzesse, sie hat auch nie geraucht. Sport zu treiben, wäre ihr aber kaum in den Sinn gekommen. Ein paar bescheidene Fahrversuche auf Skiern sind das einzige, woran ich mich in diesem Zusammenhang erinnere. Im Tertianum nahm sie jahrelang an Turnstunden teil.

Geboren 1924 in Olten zog sie mit ihren Eltern Otto Bösch und Frieda, geborene Steiner, mit dem um zwei Jahre älteren Bruder Hans-Rudolf und der zwei Jahre jüngeren Schwester Margrit etwa 1927 nach Basel.

Vater Otto, Jahrgang 1891, war ein armer Bauernsohn von Nesslau im Toggenburg. Er war aber gescheit, fleissig und ehrgeizig, und hatte eine "gute Partie" geheiratet. Seine Braut hiess Frieda Steiner, war mit Jahrgang 1893 zwei Jahre jünger, und stammte aus einer traditionsreichen Weinhandlung im stattlichen Haus "Scheftenau" bei Wattwil.

Otto wurde Bauingenieur und nahm damals seine Tätigkeit bei der Baufirma Eberhard in Basel auf. Die verwitwete Inhaberin wurde "Tante Eberhard" genannt, den Grad der Verwandtschaft kenne ich aber nicht. Otto avancierte zum Chef und Teilhaber und später zum Alleininhaber. Den doppelten Firmennamen Eberhard & Bösch behielt er trotzdem bei.

Die Familie kaufte ein für die damalige Zeit typisches, neu erstelltes Reihenhaus an der Brunnmattstrasse 14 im Gundeldinger-Quartier in Basel für etwa 30'000 Franken. Meine Grosseltern waren fleissig, rechtschaffen, mässig religiös, aber konservativ und entschieden gegen soziale Experimente. Der zunehmende Wohlstand änderte nichts an der anerzogenen Bescheidenheit und Sparsamkeit. Die Rolle der Kinder war klar durch ihr Geschlecht definiert. Der Sohn würde einmal das Baugeschäft übernehmen, Friedel würde ihre Mutter Frieda im Haushalt unterstützen und Gret konnte sich im Geschäft nützlich machen. Ein Hochschulstudium lag für die Töchter ausserhalb des Vorstellbaren. Männer wollten ohnehin keine „studierten Weiber“, davon war mein Grossvater überzeugt, und seine Frau war wohl gleicher Meinung.

Unserem zukünftigen Mami war also die damals typische Frauenrolle zugedacht. Ein wenig Bildung, Kompetenz im Haushalt und schliesslich eine solide Heirat.

Friedel war kaum rebellisch, und trotzdem hatte sie eigene Pläne und meldete sich auf eigene Faust an für eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester.

Friedel war eine hübsche Frau und machte in ihrer weissen Uniform am Frauenspital gewiss eine gute Figur. Einige der jungen Ärzte interessierten sich für sie. Das Rennen machte aber unser nachmaliger Papi Alfons. Friedel war von seinem Aussehen und von seinem Charme lebenslang angetan, auch wenn sie manchmal gekränkt wurde, sei es durch mangelnde Empathie ihres Gatten ihr gegenüber oder durch Schwärmereien für andere Frauen, die fast eine Konstante waren im Leben unserer Eltern.

Das Ehepaar bezog seine erste Wohnung an der Kannenfeldstrasse in Basel. Dort kam Thomas zur Welt. Es folgte ein Umzug nach Walenstadt, wo die Familie eine Wohnung im vierten Stock bezog.

Schon 1950 zogen Enzlers weiter nach Lachen. Dort wurde die schöne und grosszügige Wohnung direkt am Lachner Hafen, wo heute das Hotel Marina steht, unser geliebtes Heim. Anno 1960 bauten die Eltern ein eigenes Einfamilienhaus an der Sonnenhofstrasse 24.

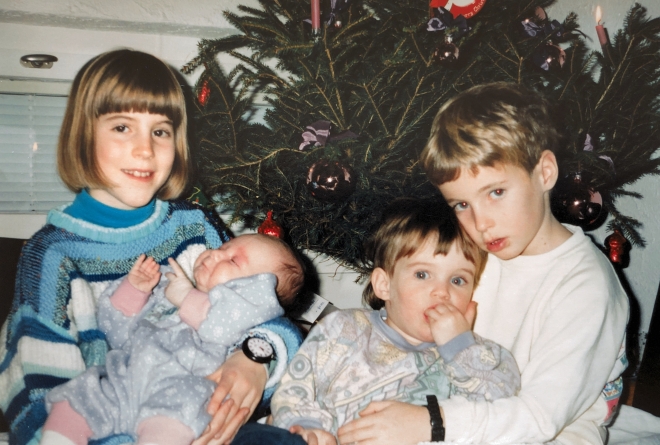

In den sechs Jahren von 1948 bis 1954 gebar Friedel ein Kind nach dem anderen. Später betonte sie, dass die Zahl von fünf Kindern schon zu Beginn ihrer Ehe angepeilt war. Die Kadenz der Geburten mag aber doch mit der damaligen Familienplanung zu tun haben. Ovulationhemmer waren noch nicht im Handel, und Rom lehnte ohnehin fast alle Methoden der Schwangerschaftsverhütung ab. Ausgenommen war die Methode nach Knaus-Ogino. Ich glaube mich zu erinnern, dass Mami nach deren Empfehlung täglich ihre Körpertemperatur mass und tabellarisch erfasste, um die fruchtbaren Tage zu erkennen. Die Methode war notorisch unzuverlässig und wurde deshalb von Freigeistern als "Vatikanisches Roulette" verhöhnt.

In jener Zeit verschaffte sich Mami einen Lernfahrausweis und absolvierte die nötigen Fahrstunden. Nach bestandener Prüfung fuhr sie einmal allein von Lachen zu einer Bank in Siebnen. Ob es dabei besondere Vorkommnisse gab, weiss ich nicht. Fakt ist, dass sich Mami danach jahrzehntelang nicht mehr ans Lenkrad setzte. Ihr Fahrausweis blieb aber gültig.

Anno 1960 bezog die Familie das Haus an der Sonnenhofstrasse 24 in Lachen. Einige Jahre später fand Mami, dass Autofahren doch ganz nützlich sein könnte. Sie belegte etwa 80 Stunden beim ortsansässigen Fahrlehrer Charly Kaiser, konnte sich aber nicht von ihm emanzipieren. Eines Tages beschwor ich sie, unter meiner Aufsicht eine Fahrt zu unternehmen. Wir gelangten aber nur bis zur 50 Meter entfernten Einmündung unserer Sonnenhofstrasse in die Neuheimstrasse an der Ecke unseres Gartens. Mami blieb mitten auf der Kreuzung stehen und stieg aus. Dabei hatte ich mich durchaus bemüht, sie einfühlsam zu unterstützen. Wiederum blieb es bei dieser einzigen Fahrt.

Mami blieb auch lange nach dem Tod von Papi im Haus an der Sonnenhofstrasse wohnen. Haus und Garten mitsamt Schwimmbad hielt sie in bester Ordnung und erledigte ihre Einkäufe zu Fuss. Sie hatte die Absicht, so lange wie möglich im Haus zu bleiben, obwohl sie es als viel zu gross empfand. Als sich allerdings 2004 die Möglichkeit ergab, in der neu erstellten Altersresidenz Huob in Pfäffikon eine sehr attraktive Wohnung zu mieten, in unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrer Schwester Gret, zog sie nach Pfäffikon. Sie beide haben diesen Schritt nie bereut.

Nun frage ich mich, was für ein Mensch unser Mami war, und die Antwort fällt mir gar nicht leicht. Sicher war ihr wichtigstes Ziel, die Familie und den Gatten glücklich zu sehen. Auch Gäste mochte sie und kochte gerne für sie. Dabei musste sie mit der Spontaneität von Alfons zurechtkommen, der sie nicht selten mit Überraschungsgästen überfiel.

Uns Kindern gegenüber war sie einfühlsam und stand stets auf unserer Seite, wenn es Konflikte gab mit Kameraden oder sogar mit Lehrern. Sie erzählte uns beim Zubettgehen Märchen oder las vor, und sprach mit uns Nachtgebete.

Was ich an Mama vielleicht vermisste, waren Abwägen zwischen Standpunkten und verlässliches Urteilen. Sie war leicht beeinflussbar und konnte unerwartet ihre Meinung ändern. Ein "Fels in der Brandung" konnte sie für ihre Kinder - zumindest für mich - nicht sein. Dessen ungeachtet fühlte ich mich von Mami stets wohl behütet und war oft glücklich in ihrer Nähe.

Am 9. September 2024, feierten wir mit Mami ihren 100. Geburtstag in ihrem Pflegezimmer im Tertianum Huob in Pfäffikon. Anwesend waren meine beiden Schwester Ika und Lisa, deren Gatte Roland und meine Tochter Livia. Später kamen die langjährige Haushalthilfe Lisbeth und ihr Gatte Heiri Flüeler hinzu. Das Personal war sehr zuvorkommend. Direktor Peter erschien mit etwa einem Dutzend Mitarbeitern, und alle gemeinsam sangen "happy birthday".

Es war eine fröhliche Runde. Mami fand aber keinen Gefallen am Champagner und würgte den einen Schluck mit Mühe hinunter. Trotz ihrer Demenz überraschte sie uns mit ein paar ganz "träfen" Sprüchen. Ich erzählte, dass ihre anwesende Enkelin Livia in einer Woche eine Stelle beim EDA im Bundeshaus antrete, und fragte, ob sie wisse, wo das Bundeshaus stehe. Da fuhr sie mich an: "Jo klar, z' Bern, ich bi jo nöd depped".

Im Gespräch mit unseren Gästen kamen natürlich Erinnerungen zur Sprache, die meine allzu dürftige Beschreibung von Mami sinnvoll ergänzen. Franziska sprach neulich mit Mami darüber, dass sie sich am Abend, bevor Papi heimkam, jeweils frisiert und die Lippen geschminkt habe, nicht selten habe sie sich auch frisch angezogen. Ja, antwortete Mami, er sei ja ein toller Mann gewesen, und sie habe ihn eben geliebt.

Lisbeth, geborene Rust erzählte von ihrer ersten Lehrstelle im Haushalt der reichen Familie Straub in Zug. Der Lohn und die Behandlung seien in Ordnung gewesen, aber überall schien Geiz durch. Bei Gästen sei bekannt gewesen, dass man bei einer Einladung zum Essen nicht satt wurde. Zwei von drei Kindern der Familie Straub haben tragischerweise den Freitod gewählt, nähere Umstände entziehen sich aber meiner Kenntnis. Während ihrer Tätigkeit in Zug wurde Lisbeth von ihrer Schwägerin auf ein Inserat unserer Familie in der frommen Zeitschrift "Ancilla" hingewiesen. Lisbeth wagte einen Anruf und war von Mami sofort angetan. Sie verliess ihre Stelle unverzüglich und kam zu uns nach Lachen. Jetzt sagte sie, bei uns habe sie sich immer respektiert und sehr wohl gefühlt. Sie betrachtete ihre Anstellung nach eigenen Worten als ein grosses Glück. Gerührt war sie auch von der Rede von Papi bei ihrer Hochzeit mit Heiri, die von Respekt und Zuneigung zeugte.

Nach Mamis Tod schrieb uns Elisabeth:

"Mami war sehr mit sich im Reinen und bereit. Sie sagte vor ihrem Geburtstag, dass es schön sei von ihren Kindern und so vielen Menschen geliebt zu werden. Ich danke euch, ihr habt mir Familie und Heimat gegeben und mich zu dem Menschen gemacht der ich bin".

Dass Mami "ä Liebi" sei, haben mir befreundete Damen schon als Kind versichert, was ich stets nur bestätigen konnte. Die gleiche Eigenschaft wurde ihr auch von mehreren Kindern aus der Nachbarschaft zugebilligt, als wir sie ein halbes Jahr nach dem Leidmahl für Mami zum Essen auf die Johannisburg einluden.

In der Nacht auf den 21. September wollte uns das Personal des Tertianums mitteilen, dass Mami gestorben war, doch niemand war erreichbar. Am Morgen erreichte mich eine E-Mail des betreuenden Arztes Dr. Jürg Ebner, der Mami seit seiner Kindheit kannte. Er hatte um 02:05 Uhr den Tod festgestellt. Er kondolierte den Hinterbliebenen. Franziska und ich begaben uns ans Totenbett, Thomas war auf Kreuzfahrt in Neuengland und Lisa auf Reisen in Cornwall. Am 16. Oktober wurde die Urne im Beisein der Familie ins Grab des schon 33 Jahre früher verstorbenen Gatten Alfons auf dem Friedhof in Lachen gelegt. Pfarrer Thomas Kölliker gestaltete die Abdankungsfeier in der Kapelle im Ried neben dem Friedhof, wie schon ein knappes Jahr vorher für Gotte Gret in Riehen. Einmal mehr beeindruckte der Pfarrer, der mit meinem Bruder Thomas verschwägert ist, die Anwesenden mit seinem fundierten Wissen und seiner exzellenten Rhetorik. Nach der Feier ging die Familie ins Hotel Marina, sozusagen zurück zur Stätte meiner Jugend, zum Apéro und zum Abendessen.

Papa hat schon in der Jugend den Wunsch verspürt, Medizin zu studieren. Ganz ohne Einflussnahme kam ihm der Gedanke wohl nicht. Mein Grossvater väterlicherseits, Alfons Josef Enzler, Jahrgang 1886, war in zweiter oder dritter Generation Tuchhändler und hatte einen Kleiderladen in der Marktgasse von Altstätten unter den Arkaden, die dort "Schöpfen" genannt werden. Als mein Vater und sein jüngerer Bruder Oskar heranwuchsen, erwarb Grossvater Alfons ein Einfamilienhaus im Chalet-Stil an der Spitalstrasse in Altstätten. Damals fiel natürlich jedes vorbeifahrende Auto auf, ganz besonders aber das Cabriolet des Dr. Hildebrand. Dies war ein stattlicher Herr, der regelmässig mit hochgeschlagenem Mantelkragen und breitkrempigem Hut am Wohnhaus an der Spitalstrasse vorbei fuhr zu seiner Arbeit als chirurgischer Chefarzt am nahegelegenen Spital Altstätten. Grosspapi brachte seine Bewunderung deutlich zum Ausdruck und förderte Papis Wunsch, dem Dr. Hildebrand nachzueifern. Grosspapi war gerne bereit, ein Studium zu finanzieren. Andererseits wollte er sein Textilgeschäft in der eigenen Familie behalten. Aber dafür wurde der jüngere Sohn Oskar auserkoren. Papa Alfons war nämlich der bessere Schüler als sein Bruder, und so wurde rasch klar, dass er ein Gymnasium besuchen sollte und konnte. Nach einigen Abklärungen fiel die Wahl auf das Internat "Kollegium Maria Hilf" in Schwyz. Diese Institution war damals im Besitz der Bistümer von Chur, Basel und St. Gallen. Zu letzterem gehörte auch Altstätten.

Papi kam also ins Internat und wurde zu einem fleissigen und erfolgreichen Schüler. Später studierte er Medizin in Fribourg und Zürich. In Paris, Berlin und Wien wurden die damals beliebten "Auslandsemester" absolviert. Berlin stand bereits voll im Banne der Nationalsozialisten. Papi räumte ein, dass das stramme Regime auch ihn nicht unbeeindruckt gelassen habe.

Während des Studiums famulierte Papi mindestens einmal im Spital Altstätten. Grosspapi stolzierte mit geschwellter Brust durchs Städtchen. Sein Hochgefühl wurde allerdings zunehmend getrübt durch die Erkrankung seiner Frau Elisabeth, geborene Geiger, an Multipler Sklerose. Sie wurde von ihrem Gatten, meinem Grossvater, geduldig und engagiert gepflegt. Nach langen Jahren des Leidens und zunehmender Einschränkungen verstarb sie ein paar Monate vor meiner Geburt im Sommer 1949.

Am 19. Dezember erblickte der Schreibende das Licht der Welt. Darüber wurde bereits berichtet.

Die Ausschreibung der Chefarztstelle am Spital Lachen kam vielleicht früher als erhofft, aber Papa fand den Ort und das kleine Spital anziehend, hat sich beworben und die Stelle auch erhalten. Stellenantritt war Anfang 1951. So zog das junge Paar bereits nach zwei Jahren Walenstadt mit den Söhnen Thomas und Markus weiter nach Lachen.

Das Spital Lachen war ein stattlicher Bau mit tiefgezogenem Walmdach und Lukarnen von Anfang des 20. Jahrhunderts, umgeben von einem kleinen Park. Es verfügte über 40 oder 50 Betten, überwiegend in damals üblichen grösseren Krankensälen, zwei Operationssäle, ein Gipszimmer und eine Kapelle. Betrieben wurde es auf ärztlicher Seite von meinem Vater als Chefarzt, unterstützt von anfänglich nur zwei Assistenten. Der Aufgabenbereich des Chefarztes umfasste neben Chirurgie auch Gynäkologie und Geburtshilfe, auch Röntgenbilder mussten befundet und Probleme der Inneren Medizin behandelt werden. Für die zuletzt genannten Gebiete wurden auswärtige Fachkollegen bedarfsweise herangezogen, wahrscheinlich für ein paar Stunden pro Woche. Konsiliarius für Innere Medizin war lange Jahre der Chefarzt für Innere Medizin des Spitals Männedorf, Prof. Konrad Meier.

Die Krankenpflege oblag den Ordensschwestern des Klosters Ingenbohl. Dieser Orden umfasste damals noch tausende von ausgebildeten Krankenschwestern, die unter anderem auch im Kantonsspital Zug, im Spital Uznach oder im St. Claraspital Basel die pflegerische Hauptarbeit leisteten.

Eine der Ordensfrauen war Schwester Hugo (sic!), welche für die kaufmännische Leitung zuständig war. Sie muss ihre Arbeit gut gemacht haben, denn ihr wurde später die Verwaltung des viel bedeutenderen St. Claraspitals in Basel anvertraut.

Papi bekleidete seine Stelle während eines Vierteljahrhunderts, von 1950 bis 1975. In dieser langen Zeit erfolgten zwei Erweiterungsbauten, ein eher kleiner in den Fünfzigern, und ein stattlicher in den Sechziger Jahren, der die Zahl der Krankenbetten auf etwa 130 ansteigen liess. Bei der zweiten Erweiterung wurde die Abteilung für Innere Medizin verselbstständigt unter Dr. Armin Mäder, später auch die Gynäkologie unter Dr. Enrico Maroni.

Papa war stets bemüht, sich weiterzubilden. Noch in den frühen Sechziger Jahren vollendete er seine Ausbildung in Gynäkologie und Geburtshilfe mit einem längeren Aufenthalt an der Gynäkologischen Universitätsklinik in Frankfurt unter Prof. Otto Käser, einem Freund aus Basler Zeiten. Dadurch erhielt Papa neben seinem ersten Facharzttitel für Chirurgie seinen zweiten für Gynäkologie und Geburtshilfe.

In der Unfall-Chirurgie wurde Papa zu einem Pionier der Marknagelung. Gerhard Küntscher hatte in den Fünfzigern in Kiel eine Methode zur Behandlung gebrochener Röhrenknochen, v.a. am Unterschenkel und Oberschenkel entwickelt. Durch Aufbohren der Markhöhle vom oberen Ende her - beim Schienbein unter der Kniescheibe, beim Oberschenkelknochen an der Hüfte - werden Bohrer in die Markhöhle eingeführt und deren Durchmesser erweitert. Dann folgt die Einführung eines etwa fingerdicken hohlen Nagels, der die Bruchstücke auffädelt und stabilisiert. Im Idealfall ist eine sofortige Belastung möglich, und der Knochen verfestigt sich innerhalb von Wochen. Diese Marknagelung mit Aufbohren der Markhöhle wurde am Spital Lachen früher durchgeführt als in jedem anderen Schweizer Spital - anfänglich in Anwesenheit Gerhard Küntschers. Dieser, geniale, aber auch etwas kuriose Mensch wurde zum Freund der Familie und verbrachte einige Aufenthalte bei uns am See. Er liebte es, im See oder im Meer zu schwimmen, auch im tiefsten Winter.

Weitere innovative Operationsmethoden, die Papa Enzler früh einführte, waren die Hüftprothetik oder die transvaginale Hysterektomie, also die Entfernung der erkrankten Gebärmutter durch die Scheide.

Nach 25 Jahren Tätigkeit, erst 63-jährig, beendete Papa seine ärztliche Tätigkeit. Er erhielt viel Lob von Patienten und Behörden, hatte aber auch Kritiker wegen seines etwas aus der Mode gekommenen patriarchalischen Führungsstils. Immerhin blieben ihm viele ehemalige Assistenten Zeit seines Lebens in Freundschaft verbunden, beispielsweise Toni Ebner, der nach seiner Ausbildung in Lachen einige Jahre in Afrika ärztlich tätig war und danach eine Hausarztpraxis in Pfäffikon SZ betrieb, oder sein Nachfolger als Chefarzt Klaus Lüthold, jetzt Pensionär in Pfäffikon.

Aus der Mitgift von Mami erhielt Papi einen Flügel der Marke Blüthner. In den Sechziger Jahren wurde er durch einen Steinway & Sons mit 210 cm Länge ersetzt. Zeitlebens spielte Alfons Klavier, auch oder gerade dann, wenn ihn der Beruf besonders forderte. Er betrachtete die Musik als Ablenkung und Kraftquelle. Seine grosse Stärke war das Fantasieren und Improvisieren. Er konnte endlos Melodie an Melodie reihen, bereits komponierte, aber auch imaginierte. Dabei konnte er leicht von einer Tonart zur anderen übergehen. Gerne spielte er auch vor Publikum. Wenn die Eltern Gäste erwarteten, sass er am Flügel. Wenn es klingelte, ging Mami zur Türe und begrüsste die Gäste. Papi tat, als hätte er nichts bemerkt, bis die Gäste neben ihm standen. Dann zeigte er sich jeweils überrascht und erhob sich, um die Gäste zu begrüssen.

Einmal verpflichtete sich Papi, ein Benefizkonzert im Namen des von ihm mitbegründeten Rotary Clubs Zürich-Obersee zu geben. Dazu wählte er die Sonate Nr. 12 in As-Dur von Ludwig von Beethoven. Das war auch für ihn ein "harter Brocken", aber der Anlass wurde zu einem schönen Erfolg.

Abgesehen von der Musik war Papi an Literatur interessiert. In seinem Spektrum nahm die politische Literatur vielleicht die grösste Rolle ein. Zeitweise fand er aber grosse Freude an Klassikern.

Nur eine kurze Episode nahmen Papis Versuche als Kunstmaler ein. Die Bilder gerieten ziemlich Abstrakt, obwohl dies gar nicht beabsichtigt war. Phantasievoll erhielt ein Werk nachträglich den Titel "Franziska im Mohnfeld".

Unser Vater war ein oft charmanter, ja charismatischer und überwiegend extrovertierter Mann. Er konnte aber seinen Mitmenschen, auch den Familienmitgliedern gegenüber, durchaus sehr kritisch sein, manchmal auch hart und verletzend. Er stellte hohe Anforderungen an sich, aber auch an seine Kinder. "Sechs ist die beste Note" war eine oft geäusserte Ermahnung. Dass diese Skala nicht überall galt, für uns nur am Gymnasium in Schwyz und an den Universitäten Genf und Zürich, sei am Rande bemerkt. In der Primarschule in Lachen und am Jesuiteninternat in Feldkirch war die Eins die beste Note.

Ich hatte das Glück, meistens gute Schulnoten zu erzielen. Nicht zuletzt deshalb genoss ich einen gewissen Respekt. Manchmal empfanden meine Geschwister, dass Papi mich und die viertgeborene Schwester Franziska am liebsten hatte und manchmal privilegiert behandelte.

Mit Kleinkindern wusste unser Papa nicht viel anzufangen. Ich erinnere mich an eine mehrfach gehörte Äusserung: Wenn ihr älter seid, können wir auch miteinander reden. Vielleicht ist es diesem Umstand geschuldet, dass ich im Umgang mit Kleinkindern wohl auch nicht besonders geschickt bin. Immerhin war es zu meinen Zeiten als Vater kleiner Kinder eine Selbstverständlichkeit, etwa eine Sandburg zu bauen oder Windeln zu wechseln.

Papa war stolz auf seine Familie. Nicht zuletzt deshalb nahm er das eine oder andere Kind manchmal zur sonntäglichen Visite mit ins Spital. An Weihnachten ging die ganze Familie zur Weihnachtsfeier in die Spitalkapelle.

Als sich abzeichnete, dass ich Medizin studieren werde, nahm meine Nähe zum Spital weiter zu. Schon im zweiten oder dritten Studienjahr bekam ich in den sommerlichen Semesterferien eine Stelle zur Unterstützung des Sekretariats. Ich schrieb Arztberichte, welche leitende Ärzte diktiert hatten.

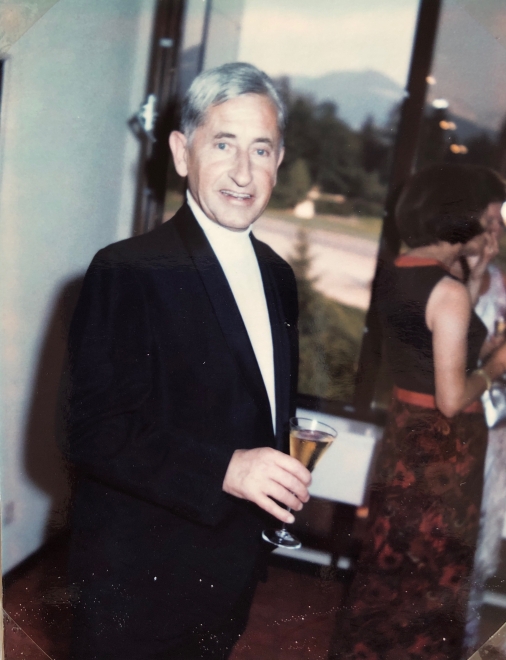

Beide Eltern hatten Sinn für schöne Kleider und pflegten sich bis ins Alter einwandfrei. Papi war eher eitler als Mami. Er liess sich gern fotografieren, unter anderem professionell im Studio Marianne in Rapperswil. Dabei gab es auch Bilder mit Hut von Borsalino und mit einer Zigarette der Marke Parisienne. Sie gehörte zum schweizerischen Burrus-Konzern und wurde eigentlich eher von Arbeitern geraucht als von Akademikern.

Die Besuche erfolgten meistens am Sonntag, meistens schien - so die Erinnerung - auch die Sonne, sonst wären die Besucher wohl gar nicht angereist. Dazu kam das festliche Geläut der ganz nah gelegenen barocken Pfarrkirche. Glanzvolle, harmonische Bilder sind zurückgeblieben.

Dramen kamen natürlich auch vor. Einmal verschluckte sich unsere Ika an einem zu grossen Bissen von Speck. Sie bekam schwere Atemnot und wurde bereits blau im Gesicht. Da krümmte Papi seinen rechten Zeigefinger, führte ihn tief in Ikas Rachen und förderte das Corpus Delicti unverzüglich zutage. Seine lange Erfahrung als Geburtshelfer mag ihm dabei geholfen haben.

Nicht selten kamen Würdenträger zu Besuch, Vertreter der Gemeinde, des Bezirks March oder Mitglieder der Spitalkommission. Ein besonders respektierter Gast war Benno Gut, damals Abt von Einsiedeln. Ein Schaudern überkommt mich und meine Geschwister bei der Erinnerung, wie wir damals reihum seinen Siegelring küssen "durften". Abt Benno wurde später zum Kardinal gekürt und in den Vatikan beordert.

Einmal jährlich pilgerten ganze Schulklassen von Lachen und den umliegenden Gemeinden in etwa 4 Stunden zu Fuss nach Einsiedeln und besuchten Gottesdienste in der prächtigen barocken Klosterkirche der Benediktinerabtei.

Die meisten Festivitäten in Lachen spielten sich an der Seepromenade ab, also direkt vor unserem Haus. Die Kirchmesse, "Chilbi" genannt, war ein besonderes Fest, oder die Gastspiele des Zirkus Knie oder kleinerer Zirkusse - direkt neben unserem Haus.

Innerhalb von 6 Jahren, von 1948 bis 1954, hat meine Mutter fünf Kinder geboren. Nach Mamis Aussagen hatten sich die Eltern schon früh auf fünf Kinder geeinigt. Aber womöglich hätten sie sich dafür gerne etwas mehr Zeit gelassen.

Die unregelmässigen Arbeits- und Essenszeiten unseres Vaters wurden problemlos vom Haushalt bewältigt. Ich erinnere mich, dass Papa nicht selten vom Spital anrief und kurzfristig einen Gast, meistens einen ärztlichen Kollegen, zum Essen anmeldete.Das Verhältnis zwischen uns Kindern war im Grossen und Ganzen harmonisch und unproblematisch. Die grossen Buben liebten die kleinen Schwestern und halfen wo nötig. Freilich gab es auch Eifersüchteleien, manchmal auch Wutausbrüche. Franziska bekam einen ganz roten Kopf, wenn sie wütend war, und dann ging man am besten in Deckung. Einmal stiess sie den Bruder Peter von der Seepromenade in Wasser. Er konnte noch nicht schwimmen. Die Haushälterin von Grosspapi, Anneli Niederer, sprang ins Wasser und rettete ihn, zusammen mit zwei Hobbyfischern, die gerade ihr Boot zurecht machten.

Auch handfeste Raufereien zwischen den Buben waren keine Seltenheit. Ich war dem älteren Bruder Thomas kräftemässig unterlegen, auch der jüngere wurde schliesslich grösser und stärker als ich. Das mag der Grund sein, dass ich bei Auseinandersetzungen schon früh eine versöhnliche Haltung eingenommen habe, zuerst in meiner Familie, später auch in der Politik. Diese wurden am Familientisch nicht selten kontrovers diskutiert. Der Lohn für meinen häuslichen Pazifismus war die Aussage meiner Schwestern, ich sei der umgänglichste, vielleicht sogar der Liebste unter uns Brüdern.

Gret ist 1926 in Olten geboren, ihre Eltern zogen aber schon ein Jahr später nach Basel. An der Brunnmattstrasse 14 verbrachte sie etwa 75 Jahre im Hause ihrer Eltern, sie wohnte dort weit über deren Tod hinaus. Anno 2004 zog sie nach Pfäffikon, wo sie neben ihrer Schwester, unserem Mami, eine schöne Attikawohnung in der Altersresidenz Tertianum mietete, bis zu ihrem Tod am 28. November 2023. Im Wesentlichen hat Gret also nur zwei Wohnsitze gekannt. Am 20. Dezember 2023 wurde ihre Urne im Friedhof Hörnli in Basel beigesetzt. Pfarrer Dr. Thomas Kölliker, Schwiegervater meines Neffen Stefan Enzler, gestaltete die Feier. Der begabte Redner zog die 26 Zuhörer in seinen Bann mit einer empathischen Schilderung von Grets Leben. Im Anschluss gingen wir zum Leidmahl in der Brasserie des Trois Rois an der Mittleren Rheinbrücke.

Mein Pate war Fritz Schwyter, ein praktischer Arzt in Siebnen, einer Nachbargemeinde von Lachen. Er war ein Studienfreund meines Vaters und überwies aus seiner Praxis in Siebnen Patienten ans Spital von Vater Alfons. Ich sah meinen "Götti" Fritz nur selten. Mit dem Fahrrad fuhr ich ein paarmal nach Siebnen und begleitete ihn in seinem VW Käfer auf Patientenbesuchen ins gebirgige Wägital.

Das Verhältnis von Friedel und Pia war unproblematisch, kollegial könnte man es nennen. Standesdünkel gab es keine. Alle zusammen unternahmen mit Kinderwagen Spaziergänge am See, bis zum Lachner Horn, oder später in die nahen Berge, etwa zum Bräggerhof oder sogar bis zum Stöcklichrüz.

In den vielen Jahren in unserem Haushalt lernte Pia den einen oder anderen Mann kennen. An einem Bewerber aus Ungarn fand mein Vater keinen Gefallen und machte kein Hehl daraus. Schliesslich kam der italienischstämmige Edi Maldini aus Dietikon. Er arbeitete unter anderem als Lastwagenfahrer. Einmal nahm er mich auf dem Beifahrersitz eines grossen Fiat-Lastwagens mit auf einem Transport in die Westschweiz. Einmal durfte ich in einem Kajak mitfahren. Pia und Edi haben geheiratet und ein oder zwei Kinder gehabt. Später haben sie sich scheiden lassen.

Pias Nachfolgerin Kristel Kürpick stammte ebenfalls aus Deutschland, aus der Gegend von Cuxhaven. Sie kam auch gut aus mit unserer Familie und blieb etliche Jahre. Gerne hätte sie einen Mann gehabt, aber in Lachen hat es nicht geklappt. Schliesslich lernte sie über ein Inserat einen nach Kanada ausgewanderten Deutschen kennen. Der brauchte vielleicht auch eine Frau für seinen Betrieb. Kristel ging auf gut Glück nach Kanada und heiratete. Was später aus ihr geworden ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

Die nächste Kraft im Haushalt war wohl Renate Schneider, ebenfalls aus Deutschland. Sie hatte etwas Gediegenes an sich, blieb aber wohl weniger lang als ihre Vorgängerinnen. Sie heiratete einen in Lachen wohnhaften Deutschen und übernahm seinen Familiennamen Fässer.

Dann kamen Priska Gadient aus Flums, Gaby Berther aus Rueras im Vorderrheintal und Verena Hasler. Alle Mädchen erfüllten die Erwartungen, aber damals war ich schon im Internat und hatte daher keine nähere Beziehung zu ihnen. Erwähnenswert scheint mir der frühe Tod der zweifachen Mutter Verena Hasler an einem Krebsleiden.

Im Rückblick die wichtigste Rolle als Hausangestellte spielte Lisbeth Rust, eine Bauerntochter von Walchwil am Zugerberg. Sie hatte dunkle Haare und breite Backenknochen. Sie selber scherzte, dass diese Merkmale von einem slawischen oder mongolischen Vorfahren aus dem russischen Heer des Generals Suworow stammten. Dieses war im Jahre 1799 im Rahmen der napoleonischen Kriege durchs schwyzerische Muotatal gezogen. Seine Truppen sollen einige genetische Spuren hinterlassen haben.

Die Bedeutung von Lisbeth zeigte sich schon, als wir noch Studenten waren. Sie erwies sich als vielseitig interessiert und intelligent und erstaunte uns nicht selten durch Kenntnisse und praktische Fähigkeiten. Nachdem Mami anno 2004 vom langjährigen Familiensitz an der Sonnenhofstrasse in Lachen in die Altersresidenz Tertianum Huob in Pfäffikon gezogen war, kam Lisbeth weiterhin wöchentlich zu Besuch, brachte frische Blumen und erledigte Besorgungen. Den gleichen Service erhielt Gotte Gret bis zu ihrem Tod 2023. Sie hat Lisbeth sicher stets grosszügig entschädigt. Zusätzlich haben ihr beide Damen aus Dankbarkeit je einen sechsstelligen Betrag testamentarisch vermacht. Die Dankbarkeit und Zuneigung rührte auch daher, dass Lisbeth manche Beschwerden heilen konnte, manchmal sogar via Telefon.

Später wurde der Keller von einem Apotheker namens Mettler, Vorgänger der Apothekerfamilie Bruhin, übernommen und mit einer Art Villa überbaut. Die zum Garten offene U-förmige Symmetrie des Baus und zwei Türmchen zeigten das Streben nach Prestige. Der im Norden des Hauses gelegene Garten war umgeben von einer dichten Hecke als Sichtschutz.

Als ich einjährig war, bezog unsere Familie die von uns allen geliebte Wohnung. Zwischen Haus und Hafen lag nur eine wenig befahrene Strasse, die vor allem zum Flanieren genutzt wurde. Wohn- und Esszimmer waren grosszügig bemessen und nach Westen zum See hin ausgerichtet. Sie boten einen herrlichen Ausblick zum Hafen und zum Zürcher Obersee. Jenseits des Sees sah man die etwa 4 km entfernte Stadt Rapperswil mit Schloss und Kirche. Bei gutem Wetter konnte man über See und Bergen prachtvolle Sonnenuntergänge beobachten.

Östlich vom Wohn- und Esszimmer, dem See abgewandt, lag südseitig der Korridor mit der Haustür. Von hier führte eine lange Treppe der südlichen Hauswand entlang hinunter zur Seestrasse. Noch weiter östlich befanden sich ein Badezimmer und ein Kinderzimmer. Noch weiter vom See entfernt folgten das Elternzimmer, die Küche und unser Spielzimmer. Beide Schlafzimmer und das Spielzimmer hatten Fenster zu einem grossen Garten, der nördlich vom Gebäude lag.

Im Kinder-Schlafzimmer wurde es beim dritten oder vierten Kind zu eng. Für die beiden "grossen" Buben wurde nun vom Vermieter im oberen Stock ein weiteres Zimmer zur Verfügung gestellt, das einst seine Söhne bewohnt hatten. Sie waren aber beide verheiratet und ausgezogen. Dieses Zimmer lag direkt über unserem Esszimmer in einem quadratischen Turm und bot die gleiche wunderbare Aussicht wie das Wohn- und das Esszimmer. Allerdings war es völlig schmucklos. Thomas und ich hatten je ein Bett und vielleicht je einen Stuhl, an weitere Möbel oder an Bilder kann ich mich nicht erinnern.

Am liebsten hielt ich mich im Wohnzimmer auf. Es war am schönsten eingerichtet, hatte die tolle Aussicht, und ich fühlte mich wohl und frei darin. In unserem Spielzimmer waren wir dagegen oft eingesperrt. Wir haben uns oft gestritten und verprügelt. Da mein älterer Bruder Thomas mir kräftemässig überlegen war, waren die Kämpfe wenig ausgewogen und endeten in der Regel mit meiner Kapitulation.

Manche unserer Spielzeuge haben wir böswillig zerstört. So waren die einzigen Spielsachen, die uns dauerhaft blieben, grobe Bauklötze aus Holz.

Die nicht seltene Haft im Spielzimmer muss auch unserem Vermieter aufgefallen sein. Herr Fry befreite mich mehr als einmal durch das Fenster und liess mich in den Garten, der uns damals riesig vorkam und voller Rätsel war.

Regelmässig erklang Kirchengeläut von der knapp zweihundert Meter entfernten barocken, katholischen Pfarrkirche, Damals genoss ich den Pomp einer Messe, besonders an hohen Feiertagen, mit goldenen Messgewändern, Gesängen und Weihrauch. Danach, oft über den ganzen Tag und bis in die Nacht, spazierten Familien, Gruppen von Jugendlichen und Liebespaare dem See entlang. Es war wie im Kino. Nur durch ein Haus getrennt, in dem ein Fotograf namens Eugen Albrecht wohnte und arbeitete, lag das Hotel Ochsen mit einem etwas düsteren Restaurant. Davor befand sich eine Gartenwirtschaft im Schatten von Platanen. Sie war im Sommer oft gut besucht. Nicht selten spielte hier eine Ländlerkapelle unter Leitung des bekannten Volksmusikers Hugo Bigi.

Unsere Küche war eher klein. Sie bot Platz für einen elektrischen Herd mit drei oder vier Platten, zwei Schränke für Geschirr und Küchenbedarf sowie einen kleinen Tisch, an dem man eng zu viert sitzen konnte.

Hinter dem Kochherd befand sich eine Speisekammer mit Regalen, auf denen Vorräte lagerten. Hier befand sich auch der kleine Kühlschrank der Marke Sibir.

Über dem Herd gab es eine Ablage aus drei parallelen Eisenstangen zur Aufbewahrung von Pfannen. Jeweils im Herbst wurden aus eigenen oder gekauften Früchten verschiedene Konfitüren eingekocht.

Gerne erinnere ich mich an die Quitten aus dem eigenen Garten. Der einzige Quittenbaum war so schräg, dass man mit Hilfe eines Erwachsenen dem Stamm entlang aufrecht zur Baumkrone gehen konnte. Die steinhart geernteten Früchte musste man mehr als eine Stunde lang kochen. Danach wurden sie in ein Tuch aus Gaze gefüllt - ich glaube, man verwendete dazu Windeln. Die Ecken der Gaze wurden danach über dem Herd an einer Holzkelle festgebunden, die quer über den erwähnten Eisenstangen lag. Danach tropfte stundenlang gefilterter Saft mit Gelierzucker in die auf dem Herd stehende Pfanne. Das Resultat war das von uns heiss begehrte Quittengelee.

Gleich hinter dem Ochsenloch und hinter unserem Garten wohnte die alte Witwe Odermatt, die oft gelangweilt, aber gutmütig aus dem Fenster schaute und uns Kindern gelegentlich Süssigkeiten zuwarf. Daran reihte sich ein altes Mehrfamilienhaus mit der Familie Geiges im vierten Stock. Sie hatte drei Buben, die alle begabt waren. Über "Daniel Düsentrieb" werde ich im Zusammenhang mit dem Bau eines Modellflugzeugs berichten. Er studierte an der ETH und wurde Ingenieur. Dessen jüngerer Bruder hatte es auch dick hinter den Ohren. Er verfügte über technische und ökonomische Fähigkeiten. Damit engagierte er sich für das lybische Atombombenprojekt. Er wurde dabei straffällig und später gerichtlich verurteilt. Ein Haus weiter nördlich, im zweiten Stock, wohnte Familie Knobel, die im Parterre eine Papeterie betrieb. Vater Emil Knobel handelte auch mit Grafik, beispielsweise mit Stichen aus der Region, und machte sich einen Namen als Maler und Fotograf von Gebäuden und Landschaften. Seine Tochter Marianne war im Kindergarten meine erste Liebe. Es entstand aber keine Beziehung. Und doch lud ich sie später zum Maturaball nach Schwyz ein. Ich bin nicht sicher, ob wir uns je richtig geküsst haben, noch intimer wurden wir bestimmt nicht.

Im nächsten Haus weiter nördlich befand sich die Apotheke. Sie war von einem Dr. Mettler gegründet worden, der auch unser Wohnhaus am See auf den Fundamenten eines Bier- und Eiskellers gebaut hatte. Jetzt gehörte die Apotheke Dr. Josef Bruhin. Die Familie wohnte in den oberen Stockwerken. Der älteste Sohn Herbert wurde der nächste Apotheker nach Josef. Heute ist das Geschäft in den Händen von Thomas Bruhin, dem Sohn von Herbert. Josef Bruhins Tochter Hedwig war Lehrerin. Die Jüngste, Elisabeth, war kinderlieb und hütete uns ab und zu. Sie wurde später Ärztin und arbeitete unter anderem bei Papi am Bezirksspital Lachen.

Weiter nördlich folgte ein kleines Haus, in dem Familie Meier mit Tochter Esther wohnte. Man sagte, die Leute seien "Stündeler", gehörten wohl einer Freikirche an. Niemand wusste das genau, aber für uns Kinder war es Grund genug, die rechtschaffenen Leute zu ärgern, indem wir vor ihrem Fenster Faxen machten.

Unter Meiers Wohnung befand sich der Coiffeursolon von Georg Schweizer, der allen Kindern von Enzlers die Haare schnitt.

In einem weiteren alten Haus ohne Zentralheizung, etwa im dritten oder vierten Stock, wohnte Familie Solenthaler. Sie lebte sehr bescheiden und hatte eine behinderte Tochter namens Elisabeth, sowie den Sohn Toni. Von Toni durfte ich mein erstes Paar Ski übernehmen, die für mich viel zu lang waren.

Nordwärts folgte die Spenglerei Bühler, wo wir gelegentlich den Arbeiten zuschauen durften.

Bei den Familien Geiges und Solenthaler ging ich nach Lust uns Laune ein und aus, auch bei Albert und Ida Fry, den Besitzern unseres Hauses. Überall fühlte ich mich willkommen. Elisabeth Bruhin brachte uns manchal von der Strasse in die Wohnung ihrer Eltern oder in die Apotheke, wo es Interessantes zu sehen gab, beispielsweise Blutegel.

Bruhins besassen zwei fast baugleiche Badehäuschen an der Zürcherstrasse, jedes mit einem Garten von einigen Hundert Quadratmetern. Eines davon konnten meine Eltern später mieten. Es verfügte über eine gedeckte Terrasse von vielleicht 2 x 6 m, eine Art Wohnzimmer in der gleichen Breite, dahinter eine kleine Kochstelle mit Schränken sowie ein WC und wahrscheinlich eine Dusche. Der Mietzins betrug - unter Freunden - 1000 Franken im Jahr.

Gotte Gret hat mir einmal eine Puppe geschenkt, die selbstständig gehen konnte. Ihr Antrieb war ein kugelförmiges Gewicht, das mit einer feinen Schnur von vielleicht 50 cm Länge am Bauch der Puppe befestigt war. Man stellte die Puppe auf einen Tisch und liess die Kugel an der Schnur über die Tischkante baumeln. Unter ihrem sanften Zug bewegten sich die Beinchen abwechselnd um eine kurze Strecke, und die Puppe lief fast wie ein Mensch.

In den Ferien in Basel kam jemand auf die Idee, Wasser durch feine, transparente Schläuche von einem Gefäss in ein anderes herabfliessen zu lassen. Durch Anhebung des zuerst tiefer gestellten Gefässes konnte der Fluss umgekehrt werden. Wir fügten weitere Gefässe und Verbindungen hinzu und bildeten ein ganzes Netzwerk. Auch dieses Spiel konnte mich lange zufriedenstellen.

Mannschaftssport war weniger mein Ding. Fussball war mir wohl zu aggressiv. Am ehesten passte mir Völkerball. Bei diesem Spiel konnte ich wohl eher durch Ausweichen punkten als durch heroische Kämpfe um den Ball. Im Internat und im Militär wurde abends häufig gejasst. Dem konnte oder wollte ich mich zwar nicht entziehen, wurde aber dabei nie zu einer treibenden Kraft.

Meine Freizeit verbrachte ich mehrheitlich mit Klassenkameraden wie Andreas Betschart, Seppli Bochsler, Walti Bruhin, Sepp Kuster, und manchmal mit dem um ein Jahr älteren Bruder Thomas und seinen Freunden wie Röbi Spieser oder René Casagrande.

Am Hafen gab es immer etwas zu beobachten. Einige Frauen wuschen ihre Wäsche am See. Es gab aber kein Waschhaus, wie mancherorts in Italien. Die Wäscherinnen knieten auf einer steinernen Rampe, die zum Ein- und Auswassern von Booten diente, und mussten sich tief zum Wasser hinunter bücken. Manchmal legte gerade ein Fischer an und entlud seinen Fang. Das war ein Fest für die Möwen und für neugierige Buben. Regelmässig landeten auch Kursschiffe, was uns gleichermassen faszinierte. Der eine oder andere Bootsbesitzer reparierte etwas an seinem Boot. Interessant zu beobachten war der Betrieb Bootsverleih der Firma Kalchofner auf einem Floss im Hafen. Die Firma betrieb einen Kilometer weiter nördlich eine kleine Werft, wo auch unser Ruderboot mit einem 10 PS-Aussenborder und dem Namen "Gret" gebaut wurde.

Noch weiter nördlich befindet sich die Mündung der "Wägitaler Aa", eines etwa 10 m breiten Baches, der etwa einen Kilometer vom Dorfzentrum entfernt in den Zürichsee fliesst. Das Mündungsgebiet ist zum Teil bewaldet und ufernah von Schilf bewachsen. Man findet dort auch ein paar idyllische Sandstrände. Das Horn war ein beliebtes Versteck von jungen Liebespaaren. Eigene einschlägige Erfahrungen kann ich allerdings nicht vorweisen.

Gelegentlich bastelten wir im Freundeskreis, beispielsweise ein Floss mit vier grossen Heliomalt- Büchsen als Schwimmer. Das Vehikel war völlig instabil und damit unbrauchbar, weil die Fläche im Verhältnis zu den Schwimmern viel zu klein war.

Manchmal bauten wir Papierdrachen aus gekreuzten Schilfrohren und Seidenpapier und liessen sie im Wind steigen. Mehrmals kursierten Gerüchte, wonach man mit Utensilien aus dem Haushalt, worunter Pfeffer und Salz, Raketen herstellen könne, aber alle Versuche scheiterten.

Damals waren die Maikäfer noch gefürchtete Schädlinge. Mindestens einmal beteiligten wir uns an einer Aktion, bei der wir getötete Maikäfer gegen etwas Geld bei der Gemeinde abgeben konnten.

Einmal hatte Papi einen Bastelsatz der Firma Graupner für ein Modell des britischen Flugzeugs Mew Gull aus dem Jahre 1934 gekauft. Es zu bauen, hat uns im Alter von knapp zehn Jahren bei weitem überfordert. Auch Papi war keine grosse Hilfe. Da engagierte er einen schon älteren Buben aus der Nachbarschaft, Daniel Geiges, den wir wegen seines Wissens und Geschicks "Daniel Düsentrieb" nannten. Düsentrieb gelang der Bau des Flugzeugs und auch der Jungfernflug. Das Leben der Mew Gull war aber von kurzer Dauer und endete mit einer Bruchlandung.

In den Herbstferien der 5. Klasse wurde ich jäh aus dem Kreis meiner Mitschüler fortgerissen, wie an anderer Stelle berichtet.

Religiöse Themen spielten im Kindergarten eine grosse Rolle. Man sprach von der Notwendigkeit von Missionen und von "armen Negerchindli", deren Seelen und Körper gerettet werden mussten. Regelmässig wurde Geld gesammelt für Afrika, beispielsweise für die Mission in Lambarene mit dem Spital des legendären Albert Schweitzer. Im Schulzimmer stand ein "Kässeli" mit dem Kopf eines dunkelhäutigen Kindes, der zum Dank nickte, wenn man eine Münze einwarf.

Im Kindergarten wurde viel gespielt und gesungen. Edburga schlug dazu den Takt auf einem Tamburin. Wenn die Klasse einen Spaziergang unternahm, beispielsweise zur Kapelle im Ried, in deren Nähe jetzt unsere Eltern begraben sind, ging man in Zweierkolonnen, paarweise Hand in Hand.

Standort des Kindergartens war das Alte Schulhaus, direkt neben der Pfarrkirche. Von unserer Wohnung am Hafen war es weniger als 200 m entfernt. Das Zimmer war geräumig, aber etwa düster.

In der ersten Klasse wechselten wir das Zimmer, aber nicht das Schulhaus. Die Lehrerin hiess nun Elisabeth, ebenfalls eine Ordensschwester aus Menzingen.

In der zweiten bis vierten Klasse wurden wir im Neuen Schulhaus unterrichtet, einem nüchternen, aber zweckmässigen Bau aus der Zwischenkriegszeit. Ab jetzt waren wir nach Geschlechtern getrennt. Die seeseitige Hälfte des Schulhauses, vom Hafen her betrachtet links, war den Mädchenklassen vorbehalten, wir Buben waren rechts untergebracht. Die Mädchen wurden weiterhin von Ordensschwestern unterrichtet. Wir Buben hatten Männer als Lehrer, die meisten mit eigenen Familien. In der zweiten und dritten Klasse war Emil Stamm unser Lehrer. Er galt als kompetent und eher streng. Im vierten Jahr kamen wir in die Klasse von Josef Hegner mit dem Übernamen "Maudi". Er war der erste Lehrer, der einigermassen sportlich war. Den Sportunterricht genossen wir im Sommer manchmal in der Badeanstalt am See, einfach "Badi" genannt. Dabei waren wir immer wieder fasziniert von der Tatsache, dass Maudi an jedem Fuss nur vier Zehen hatte.

In der fünften Klasse ging's zurück ins Alte Schulhaus bei der Kirche. Der Klassenlehrer war nun Marcel Stählin. Er galt als milde und unterhaltsam. Manchmal las er vor, etwa aus dem Buch "Peter und die Sieben Meere". Dieses Buch war 1899 von einer britischen Autorin Mary Lee unter dem Pseudonym "Kapitän Maryat" geschrieben worden. Es hatte nostalgischen Charme, spiegelte aber auch koloniale Perspektiven und Werte sowie das damals kaum hinterfragte europäische Überlegenheitsnarrativ.

Ich bekam von der Lehrerin ein- oder zweimal Tatzen. An die Ursache erinnere ich mich nicht, und ich fand es auch nicht schlimm. Tatzen gab es auch gelegentlich bei Emil Stamm oder Sepp Hegner. Am Gymnasium in Feldkirch war nur der Generalpräfekt Schnetzer befugt, mit Tatzen zu strafen. Die "normalen" Präfekten bestraften uns gelegentlich damit, dass wir am Abend im Schlafsall knien mussten, mit den Armen nach beiden Seiten ausgestreckt. Das wurde jeweils schon bald zur Qual. Wir liessen die Arme zur Erholung jedes Mal sinken, sobald der im Gebet vertieft hin- und hergehende Präfekt sich von uns Sündern weg bewegte. Die Gründe für die Strafen waren meistens banal, beispielsweise Schwatzen im Schlafsaal nach dem Lichterlöschen.

Die Zeugnisse bedeuteten für mich wenig Stress. In der Primarschule gab es überwiegend Einer, manchmal eine Eins-bis-Zwei. Auch solch erfreuliche Zeugnisse wurden von Papa mit der Aussage kommentiert "Eins ist die beste Note!"

In Schwyz war Sechs die beste Note. Papis Spruch wurde angepasst, aber ungerührt bei jedem Zeugnis wiederholt.

Thomas wurde manchmal wegen seiner Noten gedemütigt, was ihm lange zu schaffen gemacht hat. Peter hat die erste oder zweite propädeutische Prüfung verpatzt und musste ein Semester wiederholen. Der Kommentar von Papi: "Trauer ist in dieses Haus eingekehrt". Es konnte schon weh tun.

Der Gebrauch des Fernsehers wurde, auch als wir noch jung waren, recht liberal gehandhabt. Allerdings sendete das Schweizer Fernsehen nur wenige Stunden am Abend, die deutsche ARD vielleicht 10 Stunden pro Tag. Am späten Nachmittag wurden noch jahrelang ausgedehnte Vermisstmeldungen aus dem mehr als zehn Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkrieg ausgestrahlt. Davor und danach gab es beliebte Fernsehserien. Unsere Lieblinge waren Serien über Haustiere. "Lassie" war ein Schottischer Schäferhund, der dank Geschick und Intelligenz mit seinen menschlichen Freunden spektakuläre Taten, ja Wunder vollbrachte und Leben rettete. Die Stute Fury war der Protagonist einer weiteren beliebten Kinderserie. Später am Abend durften wir zusammen mit den Eltern "Vater ist der Beste" schauen, später folgte "Mutter ist die Allerbeste". Die Serien waren amüsant und stets auch ein wenig erzieherisch, sie zeigten uns eine heile Welt.

Mein erster Gang ins Kino erfolgte wohl 1960. Im Kino an der Tellstrasse von Lachen wurde "Exodus" nach dem Roman von Leon Uris gezeigt. Die folgenden Jahre verbrachte ich überwiegend an den Internatsschulen in Feldkirch und Schwyz. Da wurden regelmässig Filme gezeigt, die natürlich erzieherische Ziele verfolgten, teils aber auch der Belustigung dienten. Ich erinnere mich an italienische Spielfilme wie "Fahrraddiebe", ein Werk des Neorealismus von Vittorio des Sica, "La Strada" von Federico Fellini mit Giulietta Masina und Anthony Quinn oder "Das fliegende Klassenzimmer" nach Erich Kästner.

In den Sechziger Jahren brachte Papi ein Kassettengerät von Philips, als er vom Deutschen Chirurgenkongresses in München zurückkam. Eines seiner Motive bestand darin, dass er sein Klavierspiel aufzeichnen wollte.

Später lieferte unser Radio- und TV-Spezialist Oberli aus Siebnen eine Stereoanlage von Bang und Olufsen. Eine zunehmend umfangreiche Sammlung von Schallplatten wurde in einem innen leicht modifizierten barocken "Zürcher Wellenschrank" untergebracht. Nach dem wöchentlichen ärztlichen "Staff Meeting" am Universitätsspital Zürich ging Papi regelmässig zu den Musikalienhändlern Jecklin oder Hug und kaufte neue Platten. Am Samstag oder Sonntag hörten Papi und ich zusammen die neuen Aufnahmen. Papi fragte mich jeweils nach meiner Meinung, was mir schmeichelte und auch lehrreich war. Ich war schon als Student sehr musikaffin, weshalb ich auch beim Medizinstudium oft Schallplatten hörte. Das fand Papi schlecht, aber er war ja meistens abwesend. Ziemlich daneben fand er, dass ich im Sommer ein paarmal auf einer Luftmatratze im Schwimmbad unseres Gartens Medizinbücher studierte, manchmal sogar unter den Klängen klassischer Musik. Nach dem Staatexamen mit guten und sehr guten Noten verstummte die Kritik.

Fast alle Festivitäten spielten sich in Lachen an der Seepromenade ab, also direkt vor unserem Haus. Die Chilbi (Kirchweih), war ein besonderes Fest, oder die Gastspiele des Zirkus Knie oder kleinerer Zirkusse - direkt neben unserem Haus.

Bei schönem Wetter promenierten die Leute vor dem Ochsen und unserem Haus dem See entlang. An Festtagen wie Ostern, Pfingsten oder Chilbi (Kirchweih) waren die Spaziergänger besonders zahlreich und herausgeputzt.

Zu den wichtigen Anlässen innerhalb der Familie gehörten Samichlaus (6. Dezember) und Heiligabend. Unser Samichlaus wurde von Emil Bösch inszeniert, einem Freund meiner Eltern aus Pfäffikon und Ingenieur bei der dortigen metallverarbeitenden Firma Verwo. Wir konnten ihn aber nicht erkennen. Der Schmutzli (Knecht Ruprecht) war vielleicht seine Frau Bethli, aber da bin ich mir nicht sicher.

Wir hatten grossen Respekt vor dem Samichlaus. Er kam nicht als gütiger Bischof im roten Kleid daher, sondern eher polternd in einem schwarzen Mantel mit Kapuze. Als wir die Eltern darauf ansprachen, dass bei anderen Kindern der Samichlaus rot bekleidet kam, insistierten sie, dass unserer der richtige sei. Angeblich kam er aus dem Schwarzwald und hatte seinen Esel vor dem Haus angebunden. Unser Samichlaus war streng und wurde nicht selten zur Disziplinierung unserer Rasselbande eingesetzt, auch ohne seine Anwesenheit.

Am Abend des 6. Dezember warteten wir jeweils mit bangem Herzen auf dessen Ankunft. Sein Auftritt war dann auch ziemlich laut und einschüchternd. Jedes Kind musste ein Gedicht aufsagen. Dann verlas der Samichlaus jedem einzeln die Leviten, manchmal gab es auch Lob. Zuletzt erhielt jedes einen Sack mit Mandarinen, Erdnüssen und Schokolade, aber nicht selten bekam man auch die Rute zu spüren.

Einmal steckte der Samichlaus oder der Schmutzli Thomas, unseren Ältesten, buchstäblich in seinen Sack aus grobem Gewebe, um ihn in den Schwarzwald mitzunehmen. Wir wussten bereits, dass man dort viel arbeiten musste und nur Suppe aus Tannennadeln zu essen bekam. Tatsächlich verliess der Samichlaus unser Haus mit dem geschulterten Sack. Immerhin kam er bald wieder zurück und entliess Thomas aus seinem Gefängnis.

An Weihnachten war dagegen die Vorfreude meist ungetrübt. Das Wohnzimmer blieb für uns Kinder einige Stunden lang gesperrt, weil das Christkind dort beschäftigt war. Wenn wir unbefugt eintraten, riskierten wir, dass es die Geschenke wieder mitnahm.

Wenn alles bereit war, erklang ein feines Silberglöckchen. Wir sangen Lieder, am Flügel begleitete uns Papi und spielte noch weitere weihnachtliche Melodien. Zudem wurden Gedichte aufgesagt. Dann war endlich der Weg frei für die Bescherung.

Dabei kam viel Begeisterung auf, manchmal gab es auch Enttäuschungen. Nach dem bunten Treiben unter dem Tannenbaum schritt die ganze Gesellschaft zum festlichen Abendessen.

In angenehmer Erinnerung bleibt meine Erstkommunion. Ich trug zum ersten Mal im Leben einen Anzug. Er bestand aus einem schwarz-weissen Tweed. Die Hosen waren "Knickerbocker", im Volksmund "Chegelfänger" genannt. Das sind etwa wadenlange Hosen mit weiten Beinen, die unter den Knien mit einem Gummiband zusammengerafft waren.

Ich war stolz auf meine Kleidung und bewunderte zudem die gleichaltrigen Mädchen in ihren weissen Kleidern.

Alle Erstkommunikanten hielten während der Zeremonie andächtig brennende Kerzen in ihren Händen. Danach gab es ein schönes Essen zu Hause, an dem auch die Grosseltern aus Basel und Gotte Gret teilnahmen.

Aus Altstätten waren Grosspapi mit seiner Haushälterin Anneli sowie Onkel Oskar mit Gattin Idy angereist. Oskar war der jüngere Bruder von Papi, und Tante Idy war meine Patin oder Gotte. Von ihr erhielt ich meine erste Armbanduhr. Deren Marke hiess Roamer, während Thomas von seiner Gotte eine Tissot-Uhr geschenkt bekommen hatte. Thomas fand Tissot viel toller, ich insgeheim wohl auch, behauptete aber das Gegenteil.

Mein Cousin Kurt kam im Alter von etwa zehn Jahren traurig ums Leben. Er war mit seinem anderen Cousin Peter Stadler, mit dem Fahrrad von Altstätten ins nahe gelegene "Riet" unterwegs. Die beiden machten Pause auf einer Brücke und schauten den Fischen zu. Ein vorbeifahrendes Auto erfasste beide. Kurt starb auf der Unfallstelle, Peter erlitt einen Oberschenkelbruch und wurde wieder gesund.

Kurt hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, Brigitte, Jahrgang 1947. Sie war ein liebes und schönes Mädchen. Kein Wunder dass sowohl mein Bruder Thomas als auch ich in sie verliebt waren. Es gab auch ein paar Eifersuchtsszenen, zeitlich im Zusammenhang mit der Trauerfeier für unseren gemeinsamen Grossvater Alfons Enzler in Altstätten anno 1964. Brigitte war bestimmt an erwachseneren Männern interessiert. Sie liess es uns aber nicht spüren und gab sich Mühe, ihren Charme gerecht an Thomas und mich zu verteilen.

Brigitte hat später einen Mann aus Altstätten geheiratet, Elmar Koch, und zwei Kinder geboren, Bettina Maja und Didier. Bettina Maja erhielt entgegen aller Gepflogenheit zwei männliche Taufpaten - Thomas und Markus Enzler! Später distanzierte sich sich von ihrem ersten Vornamen und nennt sich bis heute nur Maja mit dem Familiennamen Werlen vom Ehemann Roger.

Die Ehe ihrer Eltern Brigitte und Elmar war unglücklich und wurde früh geschieden. Brigitte übernahm das Kleidergeschäft ihrer Eltern und gab ihm einen neuen Namen "Linea B" und eine neue Ausrichtung. Sie war stolz auf einige prominente Kundinnen. Die junge Bundesrätin Ruth Metzler gehörte dazu.

Eine dauerhaft befriedigende Beziehung hatte Brigitte vermutlich nie. Sie fand zeitweise Trost beim Reiten. Sie litt aber an Depressionen und war deswegen öfter und über längere Zeit hospitalisiert. Schliesslich nutzte sie eine Entlassung, um sich am folgenden Tag das Leben zu nehmen. Sie fuhr im Auto in die Nähe einer Brücke, die bei Oberriet die Autobahn N 13 überquert, liess das Auto stehen und stürzte sich von der Brücke auf die Fahrbahn. Andere Personen kamen zum Glück mit dem Schrecken davon.

Erst anlässlich der Trauerfeier erfuhren wir vom traurigen Schicksal von Brigittes letzten Jahren und von der Tragik ihres Todes. Ihre Kinder Maja und Didier habe ich seither nicht mehr getroffen.

Seltener waren Besuche von Mamis Bruder Hans Rudolf Bösch und seiner Familie. Er war verheiratet mit Ilse, geborene Jahreiss, aus Kronach DE. Das Ehepaar hatte vier Kinder, Susanne, Michèle, und Jahre später die Zwillinge Martin und Peter. Hans Rudolf ist 1994 verstorben, Ilse 2014. Mit den Kindern hatten wir wenig Kontakt. Die Geschwister Enzler und die Geschwister Bösch haben gemeinsam zwei Grundstücke geerbt. Das eine befindet sich in Muttenz und hat einen erheblichen Wert. Es ist für 50 Jahre an die Firma Iveco verpachtet. Das Grundstück "Heimets" in Seelisberg misst etwa 38'000 Quadratmeter, hat eine schöne Aussichtslage, ist aber steil und im Winter wenig besonnt. Grossvati Bösch hat es vor 50 Jahren teuer erstanden in der Erwartung, dass es als Bauland eingezont wird. Dies traf aber nicht ein. Fünfzig Jahre lang wurde es vom benachbarten Bauern Sepp Odermatt kostenlos gepachtet und bearbeitet. Im Frühjahr 2025 haben wir es an den Landwirt Werner Würsch aus Emmetten verkauft. Ich habe mich um den Verkauf gekümmert, und er hat über ein Jahr gedauert. Im Kontrast dazu steht der erzielte Preis von 40'000 Franken, ein Bruchteil des Kaufpreises vor 50 Jahren. Im Kanton Kanton Uri gilt für landwirtschaftliche Grundstücke ein Höchstpreis von etwa 1.50 Franken pro Quadratmeter, der aber bei vielen Handänderungen unterschritten wurde.

Am 21. März 2025 trafen mein Bruder Thomas und ich die Zwillinge Martin und Peter, gemeinsam mit dem Mittelsmann Werner Eugster, zu einem teuren Mittagessen in der Brasserie des Trois Rois in Basel. Dabei ging es vor allem um die gemeinsamen Grundstücke. Die Zwillinge machten auf Thomas und mich einen guten Eindruck. Martin ist Pfleger und Hobbybauer im Simmental, verheiratet mit einer Pflegerin, beide sind tätig bei Spitex. Das Ehepaar ist kinderlos geblieben. Peter ist geschieden und hat drei Kinder. Er ist Team-Leader bei Indorsia Pharmaceuticals.

Die Zwillinge pflegen untereinander regelmässigen Kontakt. Mit ihren Schwestern verkehren sie weniger, die Schwestern hingegen stehen einander nahe. Zum Zeitpunkt unseres Treffens in Basel waren die Schwestern gerade zusammen in Italien. Susi ist kinderlos und alleinstehend. Michèle wurde früh geschieden und ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

Vor dem Eintritt in den Kindergarten wurden meine Brüder und ich mit so genannten "Basler Schößli" ausgestattet. Das war eine Einheitskleidung, wie sie in Basel damals bei Buben und Mädchen üblich war, ein hinten geknöpftes Mäntelchen aus weiss und blau oder weiss und rot kariertem Baumwollstoff mit kurzen Ärmeln. Darunter trug man ein Leibchen und Strumpfhosen.

Diese "Basler Schößli" waren für uns Buben ein Albtraum. Wir fühlten uns wie Ausserirdische. Unsere Eltern, besonders unser Basler Mami, fanden die Kleidchen "einfach herzig". Widerstand blieb lange erfolglos, wahrscheinlich bis zur Einschulung.

Im Sommer trugen wir Buben meist weisse Baumwollsocken, die Grossmutti in Basel gestrickt hatte. Die Gummibänder am oberen Ende waren oft zu eng und drückten im Laufe des Tages Furchen in unsere Unterschenkel. Damit verbunden war oft quälender Juckreiz.

Schlimmer als die Kniestrümpfe juckten die Winterstrümpfe aus Schafwolle. Sie stammten ebenfalls aus Grossmuttis Basler Strickstube. Sie reichten bis fast zu den Hüften, und zu ihrer Befestigung mussten wir eine Art Mieder tragen, bei uns "Gschtältli" genannt. Zwei Träger verliefen über die Schultern, eine Stoffbahn ging um Brust und Bauch und wurde am Rücken mit Häkchen und Ösen verschlossen. Auf jeder Seite des "Gschtältli" und oben an jedem Strumpf war ein Knopf befestigt. Die Knöpfe von Mieder und Strumpf wurden durch Gummibänder mit mehreren Knopflöchern verbunden. Die Wahl der verwendeten Knopflöcher änderte mit dem Wachstum.

Rückblickend bleibt es für mich ein Rätsel, weshalb meine Brüder und ich trotz einem gewissen Wohlstand und Verbindungen zur Stadt altmodischer gekleidet waren als viele Schulkameraden. Freilich hätte dies Anlass geben können, uns zu hänseln. Das kam aber kaum vor, vielleicht wegen des Respekts, den unserer Familie genoss, und unserer Umgänglichkeit.

A propos "herzig"! Alle drei Enzler-Brüder hatten grosse und stark abstehende Ohren, unsere deutschen Haushalthilfen nannten sie "Segelohren". Wir litten alle darunter. Einmal beauftragte mein Vater einen Maler namens Wyrsch, mich zu porträtieren. Während seiner Arbeit war Wyrsch sehr beeindruckt und sagte, meine Ohren seien unglaublich, so etwas habe er noch nie gesehen. Das war natürlich kein Balsam für meine Seele.

Eines Tages fuhren alle drei mit den Eltern zum Deutschen Chirurgenkongress in München. Wir trafen uns mit Fritz Leisinger, dem Chirurgen von Richterswil, und seiner Familie. Fritz - für uns ein Herr Doktor - zeigte Verständnis für unseren Wunsch, die Segelohren operieren zu lassen, und wir schöpften Hoffnung, die aber enttäuscht wurde. Die Eltern blieben stur bei ihrem Urteil "herzig"!

Am Gymnasium in Feldkirch habe ich durch nächtliches Tragen von Mützen oder mit Heftpflaster versucht, die Ohren anzulegen. Ob es geholfen hat, weiss ich nicht, aber im Lauf der Jugend haben sich die Ohren fast normalisiert, die Peinlichkeit war vorbei.

Mami war lebenslang stolz auf ihren Gatten und wohl lebenslang in ihn verliebt.

Mein Vater war in den frühen Jahren sicher auch verliebt. Später mag er schon mal ausgeschert sein, legte aber jederzeit Wert darauf, die Ehe fortzuführen und die Fassade zu wahren. Nicht selten kränkte er die Mutter, suchte aber nach Streitigkeiten wieder den Frieden. Wie bei vielen Ehen lag die Stärke nicht in Zärtlichkeit, sondern im Aushalten und Ausharren.

Rückblickend scheinen mir die persönlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern unserer Familie weniger intensiv als bei den meisten jungen Familien. Das lag vielleicht an der Dominanz und einer gewissen Unnahbarkeit von Papa. Hinzu kam seine starke berufliche Beanspruchung und demzufolge seltene Anwesenheit. Der frühe Weggang aller fünf Kinder in Internate dürfte weiter dazu beigetragen haben. Umso erfreulicher ist der enge Kontakt, den alle Geschwister mit Mami bis zu ihrem Tod gepflegt haben. Durchschnittlich kamen wohl etwa zwei Besuche pro Woche ins Tertianum. Zuletzt kam man am liebsten zu zweit, da Dialoge immer schwieriger wurden, insbesondere nach dem Tod von Gotte Gret.

Bei der Erziehung der Kinder war Papi der "Mann fürs Grobe". Mami hat uns nie körperlich bestraft. Sie drohte aber manchmal damit, es Papi zu sagen, wenn die Kinder allzu frech wurden. Das konnte damit enden, dass es Schläge gab. Sie wurden mit einem Teppichklopfer auf den Hintern verabreicht, manchmal mit einem Ledergürtel. Dabei hielt sich die Zahl der Schläge in Grenzen, nach meiner Erinnerung waren es etwa zehn. Thomas kam am häufigsten dran, aber auch nicht sehr oft, vielleicht zehn Mal insgesamt.

Ob die Mädchen je körperlich gezüchtigt wurden, kann ich nicht sagen.

Die Religion spielte in unserem Haushalt keine dominante Rolle. Papa war katholisch erzogen worden, und der Glaube war ihm keinesfalls gleichgültig. Er bedeutete für ihn eine lebenslange Suche nach Erkenntnis. Oft vertrat er unorthodoxe Ansichten. Er äusserte sie auch Klerikern gegenüber, etwa Abt Benno Gut von Einsiedeln, der späterer zum Kardinal wurde. Das konnte zu interessanten Diskussionen führen, die aber stets respektvoll geführt wurden. Besonders angezogen fühlte sich Papi von reformwilligen Kirchenvertretern, etwa vom in Tübingen lehrenden Hans Küng, ein Gegenpol zu seinem konservativen Kollegen Josef Ratzinger, dem nachmaligen Papst Benedikt XVI.

Politisch war man liberal und konservativ. Man glaubte an das Gute im Westen und das Böse im Osten, und fürchtete sich vor einem Krieg, der natürlich nur vom "Reich des Bösen" ausgehen konnte. So bezeichnete Ronald Reagan den Ostblock, und das war ganz im Sinne meiner Eltern.

Papa kaufte zunächst 1500, später weitere 1000 Quadratmeter zum Preis von etwa 30 Franken. Man wählte das Architekturbüro Müller. Max Müller zog damals traditionelle Architektur allen Modernismen vor und konnte meine Eltern dafür gewinnen. Die Bauzeit verlief fast ohne Probleme.

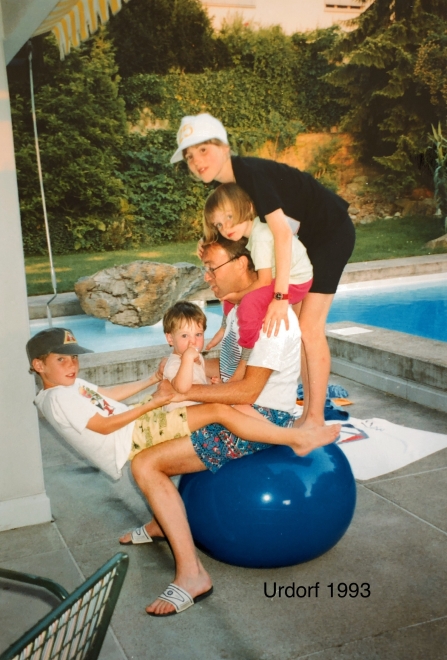

Im Herbst 1960 konnten wir das grosszügige Heim mit weitläufigem Garten, 10 Zimmern, mit breiten Balkonen und bald einmal einem Schwimmbad beziehen.

"Fast ohne Probleme" bedarf einer Erklärung: Wir Kinder interessierten uns für den Bau und dessen Fortschritt und gingen fast täglich zu Fuss vom See an die Sonnenhofstrasse. Eines Tages war ein grosses Tor für die beiden Garagenplätze montiert worden. Bruder Thomas und ich konnten der Versuchung nicht widerstehen, uns am oberen und unteren Ende des offenen Tores festzuhalten und zu schaukeln. Dabei riss eine grosse Feder des Öffnungsmechanismus und liess das Doppeltor niedersausen. Leider kam ich darunter zu liegen mit dem Gesicht auf den Boden gequetscht. Die Folge war eine Zertrümmerung meines Nasenbeins. Ich komme an anderer Stelle darauf zurück.

Zweimal durfte unsere Familie das Ferienhaus der Familie Leisinger in Davos benutzen. Fritz Leisinger war in Davos aufgewachsen und war jetzt Chefarzt am Spital Richterswil, in der gleichen Funktion wie Papi in Lachen. Beim ersten Mal handelte es sich um ein kleines, charmantes Holzhaus in Davos-Bünda. Zentralheizung gab es keine. Man feuerte den Herd in der Küche an, und über Luken gelangte ein wenig Wärme zu den Schlafzimmern. Leider konnte ich bei meinen späteren Besuchen in Davos das Haus nicht identifizieren. Vielleicht existiert es gar nicht mehr.

Das zweite Mal machten wir Ferien in einem von Leisinger neu erstandenen, grösseren Bauernhaus "In den Büelen" am Eingang zum Dischmatal. Papi verbrachte nur einen Teil der Zeit mit uns, weil seine Ferien stets einen Stellvertreter erforderten und zeitlich ziemlich beschränkt waren.

Leisingers hätten sich gefreut, uns als Nachbarn zu gewinnen. Zufällig stand bald ein Bauernhaus etwa 100 m weiter westlich zum Verkauf - für etwa 150000 Franken. Es war in schlechtem Zustand und Gülle schien vom Keller auf die Wiese zu fliessen. Der zweifellos aufwendige Umbau und die dezentrale Lage verunsicherten meine Eltern.

Als Alternative kam die Überbauung Solaria an der Dischmastrasse in Betracht. Papi wollte dem Erbauer Victor Müller eine der kleinen Einheiten abkaufen. Auf dem Grundbuchamt fragte der Beamte: "So, Herr Tokter, kaufend Sie au so nä Nuudlekischte?" Das verunsicherte Papa derart, dass er nicht unterschrieb und sich zurückzog.

Etwa 1964 wurde uns eine Wohnung im Hertihof angeboten, an der nordwestlichen Ecke der Kreuzung von Tal- und Hertistrasse. Sie hatte allerdings auch nur ein grosses Zimmer mit zwei Schrankbetten und einem Bettsofa. Dennoch kam es zum Kauf. Diese kleine Wohnung wurde einmal mit mindestens sieben Personen belegt, den drei Enzler-Buben, zusätzlich Carlo Gick, Felix Kordeuter, Roland Arman von meiner Schwyzer Gymnasialklasse und Markus Hofmann, der eine Klasse über uns ebenfalls das Gymnasium in Schwyz besuchte.

Die Wohnung war von vorneherein zu klein. Noch ein paar Jahre vergingen, dann kauften sie eine grössere Wohnung mit drei Zimmern. Sie befand sich an der Parkstrasse 2, in einem von der Zürcher Firma Uto erstellten achtstöckigen Bau im 1. Obergeschoss. Sie wurde zu einem Zentrum der Familie, vor allem der Kinder, zumal die Eltern nur selten gleichzeitig in Davos Ferien verbrachten. Später hatte Bruder Thomas mit Frau Suzanne und ihrer Mutter eine Wohnung in Klosters, Franziska mit ihrem damaligen Ehemann Robert eine Wohnung in Davos-Wolfgang, und wir kauften 2004 ein Domizil an der Skistrasse beim Bolgen. Die elterliche wurde noch bis etwa 2010 von Mami und Gotte Gret genutzt. Anfangs der Zwanziger Jahre wurde sie von unserer Schwester Elisabeth Zehnder übernommen. Kürzlich, im März 2025, hat Valentin, der Partner meiner Schwester Franziska, eine grosse Wohnung beim Hotel Alpengold (das "goldene Ei") in Davos gekauft. Davos bleibt also weiterhin im Zentrum der Familie und meines ganzen Freundeskreises. So hat von unserem Lions Club Herrliberg mindestens jedes vierte Mitglied eine Wohnung in Davos zur Verfügung.