Zurzeit sind 549 Biographien in Arbeit und davon 329 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 208

In ihrem Buch gibt uns die Autorin Einblick in den inneren Werdegang einer Frau, ihre aussergewöhnlichen spirituellen Erfahrungen und ihren Weg.

In mitreissender Fähigkeit und Farbigkeit in der Wortwahl wird in vier Teilen die Entwicklungsgeschichte von Lilia geschildert.

Wir erfahren von der Einsamkeit und der frühen Ernsthaftigkeit des Kindes und begleiten danach Lilia in ihrem Suchen und ihrer Zerrissenheit bei Entscheidungen über verschiedenste Ausbildungen und in Beziehungen zu Menschen und Tieren.

Ihr tiefes Erkennen der Vorgänge in der Natur ist wahrnehmbar, dass alles immer ein Einschlafen und Aufwachen ist, immer wiederkehrend, und dabei ihr eigenes Erwachen: „Warum hat mir das nie jemand gesagt?“

Lilia lernt immer mehr ihre Individualität zu leben und wird dabei unabhängiger und stärker. Sie erkämpft sich einen Platz im fast normalen Anderssein.

Und doch begegnen wir immer wie schemenhaft der wilden, inneren Wölfin...

Eine faszinierende Lebensgeschichte, ein aussergewöhnliches Buch.

Rut Sigg lebt in der Schweiz, im Oberaargau, in einem renovierten Bauernhaus im Grünen mit ihrem zweiten Mann, mit Katzen, Hunden und grossem Garten.

Sie besuchte das Lehrerseminar. Anschliessend studierte sie Gesang und trat als Konzertsängerin auf. Das Yoga erarbeitete sie sich bei einem indischen Meister. Von ihm erhielt sie auch die Erlaubnis, es zu unterrichten. Ihre weiterführende Suche nach dem Woher und Wohin brachte sie in Kontakt mit spirituellen Lehrern in Europa, Asien und Übersee. Sie lernte das Drehen der Derwische, das Sitzen im Zen. Daraus entstand das erste Buch „Über die Brücke des Atems“.

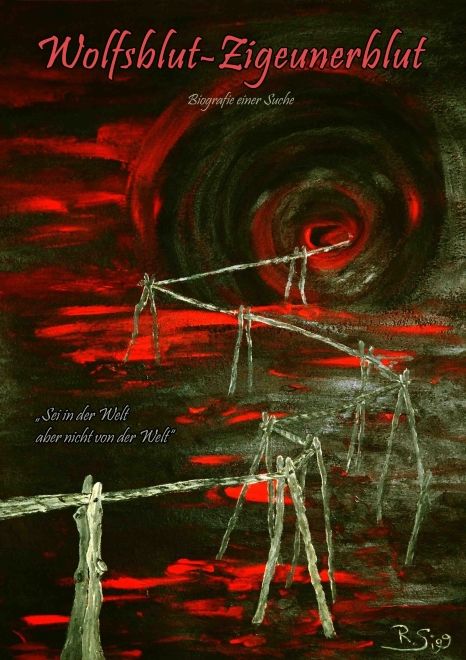

Von ihres Vaters Seite stammt Rut Sigg von Fahrenden ab. Ihre Mutter kam aus einer erfolgreichen Kaufmannsdynastie. Integration als Stolperstein blieb deshalb ein Hauptthema in Rut Siggs Leben. Vor allem auch nach dem Selbstmord ihres Mannes. Das Buch „Wolfsblut - Zigeunerblut“, das als „Mutmacher“ auf Wunsch des Verehrten Abtes Phratep Kittimoli, des Wat Srinagarindrawararam, des Buddhistischen Zentrums in Gretzenbach, Solothurn, Schweiz, entstanden ist, vermittelt einen Einblick in diese Problematik und zeigt, welche Kraft Tragik und Schmerz entspringen kann.

1. Kind sein, wie geht das?

Das Ruhebett weich und nachgiebig, von Omas Atem geschaukelt, auf und ab und auf und ab. Wie in eine Muschel kuschelte sich Lilia in Omas Arm. Weißgraue Locken auf gobelinbestickten Kissen lagen neben dunkelblonden Zöpfen mit Maschen wie Propellern. Über ihnen ragte die Wand voller Bücher empor, dazwischen das Radio mit stoffbezogener Front. Wabernder Duft von Kölnisch Wasser. Geruch von körperwarmer Seide. Von schlafendem Getier. Urgeruch, bergend, gewichtig wie Erdreich umwogte Lilia. Aus dem Radio erklang Mozart. In Lilias Brust vibrierten Saiten, geflutet von Klang, geflutet von Glanz, sprengend den Körper, der zu eng war, um sie zu fassen: Glück, Jubel, Tränen, lautlos.

Lilia war neun und in den vom Gesetz verordneten Ferien bei Mutter und Großeltern. Spiralend glitt sie in einen Trichter aus Gold. Kummer und Scham wichen bezwingender Kraft. Da war kein Kind sondern stählerner Wille, ein Drachenherz.

Daneben die königliche Erscheinung Omas, ausladend, nicht allzu groß, dafür durchdrungen von Autorität. Ihr Blick sprach - und verurteilte prompt, was ihm missfiel. Er war überall. Kontrollierte. Befahl. Beherrschte. Wer ihm auswich, verlor. Lilia hielt dem Blick stand. Oma und Lilia bildeten ein Paar. Sie wussten, wie sie einander zu nehmen hatten. Dafür gab es klar abgesteckte Rituale. Hatte Lilia einen Wunsch, spielten sie ein Ritual nach dem anderen durch, und die Erfüllung folgte über kurz oder lang.

Oma war talentiert, in mancherlei Hinsicht. Vor allem malte sie überdurchschnittlich gut und hatte entsprechende Träume. Doch dann heiratete sie, wie in ihren Kreisen üblich, einen vielversprechenden Mann, Oberst im Generalstab. Fotos zeigten ihn auf dem Pferderücken mit dekoriertem Hut und Säbel. Er entstammte einer Fabrikantenfamilie der Metallverarbeitungsbranche. Ihm schwante Großes - nicht wie Oma im Musischen - sondern unternehmerisch. Er gründete ein Geschäft an bester Lage. Und da bald auch ein Sohn geboren wurde, bekam Oma Arbeit zuhauf. Nebst Haushalt und Kind arbeitete sie Vollzeit im Laden, auch als ihr Mann für die Heimat an der Grenze Wache hielt.

Das Geschäft gedieh und damit die Ansprüche der Kunden. Immer extravaganteres Porzellan, edleres Besteck bestückte die Auslagen. Der Kundenstamm wuchs. Und als im Zentrum der Stadt, wegen Insolvenz, eine Immobilie zu kaufen war, schlugen Oma und Opa zu. Sie investierten alles, was sie hatten. Der Kundenstamm blieb ihnen treu und vermehrte sich laufend. Die Exklusivität des Angebotenen sprach sich herum. Auch gab es im Geschäft einen Service, der sich speziell um ausgefallene Kundenideen kümmerte. Und so wurden Gerätschaften in Auftrag gegeben, die im Handel noch gar nicht existierten. Ein Einsatz, der sich als Goldgrube erwies.

Oma und Opa ging es gut, auch wenn sie nicht als harmonisches Paar durchgingen. Beide waren Alphatiere, beide unerschütterlich in ihren Ansichten. Opa gab selten nach, auch im Alter nicht, als seine Ansprüche es immer öfter an gesundem Menschenverstand fehlen ließen. Er machte seine Umgebung leiden und verstand nicht warum. Man ging ihm aus dem Weg, delegierte seine Pflege an geschulte Hände. Und das machte ihn noch verschlossener, noch grollender. Er starb im Schlaf, auf dem Gesicht die Züge des Obersten. Befehlsgewaltig noch im Tod. Es kam nicht wirklich Trauer auf. Sie wurde von der Familie zwar absolviert. Doch war von da an von Opa nur noch wenig die Rede. Einzig seine Tüchtigkeit als Geschäftsmann blieb sprichwörtlich.

Die Bezeichnungen „Opa“ und „Oma“ kannte Lilia nicht. Doch da die ganze Familie die Großeltern so nannte, nahm Lilia an, sie hießen so. Erst viel später fand sie ihre richtigen Namen heraus.

Oma war, was man zu ihrer Zeit „Une Grande Dame“ nannte. Sie beschäftigte eine Couturière der „Haute Volée“, derer von ganz oben. Oma glich in der Art ihrer Ausstrahlung, durch ihre ungekünstelte Würde, einer Adligen der Renaissance. In Gesellschaften war sie natürlicher Mittelpunkt. Man holte ungebeten einen Sessel für sie herbei, wenn sie erschien. Und Damen und Herren, die sich mit ihr unterhalten wollten, knieten schon mal auf den Boden, um sie auf Augenhöhe zu sprechen.

Ihre Couturière kreierte Wunderwerke für Oma, duftige, bodenlange Seidenkleider, die sie auch im Alltag trug. In dezenter Musterung mit üppigen, weißen Spitzen- und Rüschenjabots im offenen Ausschnitt und weiten, wehenden Ärmeln. Opa, stolzes Mitglied einer Zunft, lieferte den Schmuck zur ausgefallenen Garderobe, und Oma verstand ihn auf ihrem Busen elegant zu präsentieren.

Firmenjubiläen, runde Geburtstage und ihre goldene Hochzeit feierten Oma und Opa standesgemäß: Die goldene Hochzeit in der Kirche mit Musikern des Stadttheaters, mit erneuertem Eheversprechen und rosenstreuenden Enkelinnen als Vortrab, zu denen auch Lilia gehörte. Oma genoss das. Sie blühte auf in Gesellschaft, war geistreich, sprachgewandt und belesen. Und sie sprühte vor Humor, wenn er nicht auf ihrem Rücken ausgetragen wurde. In Wagenkolonnen von Rolls Royce und Bentley mit ihren Gästen zu Hochburgen der Gastronomie zu fahren und sie zu verwöhnen, machte sie glücklich. Sie zeigte selbstverständlich und mit Begeisterung, was sie und Opa geschafft hatten.

Und doch gab es auch dunkle Seiten in Oma. Etwas verhalten Grausames bewohnte sie. Die unterdrückten Träume, die verpassten Gelegenheiten eines selbstbestimmten Lebens vergaß sie nicht, und sie manifestierten sich zuweilen in massiver Bosheit, etwa gegen Angestellte und sogar gegen ihre mittlerweile zwei Söhne und eine Tochter. Oma hatte Haare auf den Zähnen. Lilia wusste darum. Und bei aller Liebe, die Lilia zu ihr hegte, da sie in ihr jemanden gefunden hatte, der ihr die Stange hielt, ohne gleich zu strafen, wenn sie rebellierte, verfiel sie ihr nicht. Lilia nahm sich in Acht. Oma war ihre bewunderte Gegnerin, die sie auszunehmen verstand, wenn ihr danach war, die sie jedoch zu sehr respektierte, um diesen Umstand auszunutzen. Sie kannten einander. Sie spürten einander. Und sie hielten einander auf Distanz. Lilia hätte Oma nie erzählt, was sie im Innersten bewegte, was sie quälte, und ihr Leben zur Hölle machte. In eigenen Worten hätte sie ihr das nie anvertraut. In dieser Hinsicht wusste sie Oma auf der Seite des Feindes. Omas Liebe hörte dort auf, wo es um das Ansehen und das Wohl des eigenen Clans ging.

Inzwischen bewohnten Opa und Oma eine stattliche Bürgervilla mit Garten am Sonnenberg. Im Parterre lagen zwei Salons, einer hell und weitläufig, den Oma zu ihrem Schreibzimmer erkor, und einer kleiner und eher düster, der die Bibliothek enthielt, und in dem Opa seine Habanos rauchen durfte. Das Herzstück des Parterres war das Esszimmer, zu dem auch ein Erker gehörte, in den Oma zwei von ihren Fauteuils hatte stellen lassen nebst ihrem Handarbeitstisch. Wenn Oma nicht gerade Briefe schrieb, in großzügiger, schwungvoller Schrift auf Büttenpapier mit Monogramm, häkelte, strickte sie oder stickte Gobelins. Die gesamten antiken Sessel im Salon waren mit ihren Arbeiten bespannt. Ebenso diejenigen in Opas und Omas Schlafzimmer und in allen anderen Räumen des Hauses. Und eine große Reproduktion des Abendmahls von Leonardo derselben Machart schmückte eine Wand des Esszimmers.

Oma arbeitete schnell, fast verbissen. Unter ihren Händen entstanden Dutzende von spitzenumsäumten Tischtüchern aus schwerer, handgewebter Leinwand, Servietten, Bettüberwürfe, Kissen und Schemel. Vor allem als sie älter wurde und weniger gut zu Fuß war, beschäftigten sich ihre Hände ohne Unterlass, so als müssten sie etwas nachholen, sich selbst etwas beweisen, bevor es zu spät sei, als gelte es gegen etwas anzugehen, dem sich Oma um keinen Preis stellen wollte.

Wenn sie über Handarbeiten saß, Opas Dackel als Wärmekissen auf den Füssen, mit dem er in jüngeren Jahren auch auf die Jagd gegangen war, schien sie glücklich. Dann wichen die Sorgen über ihren einen Sohn, der immer noch zuhause wohnte sowie über ihre Tochter, die wieder zuhause wohnte. Der andere Sohn, der wie sein Vater ebenfalls die Karriereleiter des Militärs erklomm, wurde mittlerweile von Opa ins Geschäft eingeführt und übernahm es später auf eigene Rechnung.

Im oberen Stockwerk des Hauses befand sich das herrschaftliche Schlafzimmer von Oma und Opa. Es hatte einen Kamin, vor dem als Funkenschutz ein Paravent in Hinterglasmalerei stand, die Darstellung eines Teichs, an dessen Ufer Spatzen und Meisen Körner pickten. Wie auf Vielem, das Omas Händen entstammte, herrschten darauf Brauntöne vor.

Lilia liebte diesen Paravent. Doch ihr wurde nur selten erlaubt, das Schlafzimmer der Großeltern, das denselben geräumigen Erker hatte wie das Esszimmer, zu betreten. Wurde es ihr gestattet, ließ sie flink ihren Blick in jeden Winkel gleiten und erspähte dabei auch eine, wie ihr schien, furchterregende Apparatur, die über einer Stuhllehne hing. Was das sei, getraute sie sich nicht zu fragen. Erst viel später erfuhr sie, dass Opa damit seinen Leistenbruch in Schach hielt. Offiziell war es auch dem Dackel verboten, sich ins Zimmer zu schleichen. Pfiffig und zielstrebig, gelang es ihm jedoch immer mal wieder, es sich auf Omas seidener Steppdecke wohlsein zu lassen. Er war eigensinnig und selbständig und gehorchte nur Opa, denn Opa konnte pfeifen, dass Lilia das Blut in den Adern gefror. Und das wirkte auf den Dackel besser als ein Peitschenhieb. Im Nu stand er bei Fuß, setzte sich auf die Hinterbeine und machte Männchen, mit keckem Blick und schräg gestelltem Kopf.

Auch Omas Tochter, Lilias Mutter, bewohnte das erste Stockwerk und ebenso Omas erstgeborener Sohn. Das Badezimmer mit den Waschbecken und einer Badewanne auf Löwenfüssen befand sich auf dieser Etage. Sowie ein winziges Zimmer für Dienstboten, neben der Toilette gelegen, und das Gästezimmer, in dem Lilia hauste, wenn sie gezwungenermaßen bei der Mutter und den Großeltern weilte.

Den stärksten Anziehungspunkt stellte für Lilia das Untergeschoss dar, und zwar der Wintergarten, der ursprünglich dafür gedacht war, Orangenbäumchen und andere heikle Pflanzen zu beherbergen. Die Dienstbotendusche befand sich dort. Die Waschküche. Die Vorratskammer. Opas Weinkeller sowie eine Garage. Im Wintergarten mit seinen Einbauschränken gefiel es Lilia am besten. Sie waren von oben bis unten gefüllt. Öffnete man die Türen, entdeckte man nichts als Päckchen.

Lilia drehte sich behutsam auf den Rücken, die rechte Seite erhitzt von Omas Schlaf. Sie brauchte Platz. Ihre Brust war übervoll. Mozarts Presto raste darin als hechelnder, stichelnder Schmerz. Lilia breitete den Körper bis zum Bersten aus. Atmete tief. Atmete unerschöpflich. Die Melodie drängte sie ans Ende ihrer selbst, saugte sie ein. Der Körper bäumte sich auf. Wand sich. Stürzte ab und lag doch mäuschenstill. Weh oder Ekstase? Sie wusste es nicht. Der Satz verklang, das Blut schäumte in Lilias Adern, die Ohren donnerten, der Herzschlag dröhnte. Davon erzählen durfte Lilia nicht, denn sie würde damit nur Schelte ernten. Mit ihrem Inneren war sie allein. In Mozart wurde sie herzklein, unsichtbar, flog weg von Schmach und Leid. Ein blendender Punkt. Schrei und Abgrund, der sie barg und heilte.

Im Flur erklang der Gong. Die Köchin rief zum Essen. Vor den Fenstern gähnte Nacht.

Oma erhob sich seufzend. Die Hände an den Flanken, richtete sie sich mühsam auf. Lilia dagegen war hellwach. Mozart verlieh ihr ungeahnte Kraft. Sanierte sie. Gebar sie neu. Sie hakte sich bei Oma ein und führte sie zum Tisch. Der Mutter schenkte sie keinen Blick, tat, als sei sie gar nicht da und motzte auch nicht, als die Köchin gesüßte Eierspeise, die Lilia hasste, ins Zimmer trug. Sie war satt von Musik. Das Essen konnte ihr gestohlen bleiben.

Lilia hatte in der Schule rasch und enthusiastisch lesen gelernt. Sie las viel, besaß auch schon eine bebilderte Biographie von Mozart. Kinderbücher mochte sie weniger, die ödeten sie an. Lilia merkte früh, dass sie Handfestes brauchte, um nicht unterzugehen. Sie musste wissen, wie Erwachsene dachten, und warum so wenig Verlass auf sie war. Der Geschichte Mozarts entnahm sie, dass andere Kinder genauso litten wie sie, auch wenn sie noch so begabt waren. Sogar in der Schule war von ausgenutzten, im Stich gelassenen, vereinsamten Kindern die Rede - vor allem im Religionsunterricht bei einer kindlich-mütterlichen Nonne. Dort stand während der Stunde ein Kästchen mit einem knienden Bübchen auf dem Pult. Und wenn Lilia das Zwanzigrappenstück, das sie auf sanften Druck der Nonne von zuhause erbettelte, in den Schlitz des Kästchens warf, nickte das Bübchen zum Dank. Das Kästchen fand Lilia faszinierend abstoßend. Das Nicken des Bübchens machte sie wütend. Denn wenn sie zu hören bekam, solche Bübchen, die auf der anderen Seite der Erde wohnten, wären froh, sie hätten überhaupt etwas zu essen, besäßen Eltern und ein Dach über dem Kopf wie sie und, würden deswegen nie herummaulen, hätte sie dem Bübchen den Kopf abschlagen können. Was gab es schon zu kaufen für einen Zwanziger. So eine Heuchelei.

Sowenig wie Mozart kannte Lilia ein intaktes Familienleben. Die Erzählungen von Mitschülerinnen über gemeinsame Sonntagsausflüge weckten in ihr vor allem Trauer. Nachvollziehen konnte sie sie nicht, denn in ihrem eigenen Leben gab es nur selten Entsprechendes. Umso mehr sehnte sie sich nach Mozarts Musik. Ihre Reinheit empfand sie wie Medizin. Bar jeder Bosheit, jeder Rachsucht strömte. Stürmte sie dahin. Spülte Erniedrigung und Benutztwerden weg. Mozart zu hören, machte Lilia makellos. Es war wie Beten, todesverachtend mutig. Mozart horchend dachte Lilia nicht ans Sterbenwollen. In Mozart gab es weder Falschheit noch Verrat. In Mozart war Leben gut. War Kindsein fröhlich. Und das Aufwachen am Morgen erstrebenswert.

Sternstunde Mozart: Leider schlug sie für Lilia selten. Das Radio war für sie tabu. Nur mithören durfte sie. Schlug sie jedoch, war ihr, als schnüre ihr Herz Siebenmeilenstiefel und reiße alle Himmel zu sich herab. Seit wann Lilias Liebe zu Mozart datierte, war ihr unbekannt. Ihr schien, sie sei stets dagewesen. Mangels Hörgelegenheiten hatte sie sich einfach nicht gezeigt.

Lilia besaß auch ein Bild von Mozart, eine Schwarzweiß Kopie eines Originalgemäldes auf Samtkarton. Und wohin sie ging, das Bild musste mit, sogar in die Schule, versteckt in einem Buch. Nachts stellte sie es auf das Kästchen neben ihrem Bett und küsste es, bevor sie einschlief und ebenso, bevor sie aufstand und es in die Tasche steckte. Sie konnte sich nicht sattsehen daran. Doch war unklar, was sie an Mozart am meisten vergötterte: Seine Musik. Sein Aussehen. Seinen Lebenslauf. Die Tragik, die sie dahinter wahrnahm - oder schlicht das, was Mozart in ihr selbst auslöste: die Hingabe, die seine Musik in ihr bewirkte, das was in ihrem Körper, in ihrem Nervensystem dabei abging, das Bespieltwerden, als sei sie selbst die Geige oder Flöte - diese Möglichkeit purer Selbstaufgabe, die einen Jubel in ihr auslöste weit jenseits von dem, was ihr Leben bis über die Schmerzgrenze hinaus belastete. Lilia hätte es nicht zu sagen vermocht. Sie dachte auch nicht darüber nach. Sie lebte es und fand das ganz natürlich. Es war für sie so selbstverständlich wie Zähneputzen, wie ihre Gespräche mit dem Herrgott, vor dem sie ebensowenig ehrfurchtsvoll kuschte, sondern ihn genauso als Hilfsmittel benutzte. Lilia schlug sich mit ihm. Sie forderte ihn heraus. Erpresste ihn mit einer Leidenschaft, derer sie sich ohne Scham bediente - bis sie dieselbe Kraft, dieselbe Macht in sich keimen sah wie beim Hören von Mozart. „Du musst helfen, hörst du, du musst einfach, es geht nicht anders“; beschwor sie den Herrgott während Stunden, in Nächten, in denen sie, steif vor Angst, auf dem Fell vor ihrer Kommode kniete, ungeachtet der Kälte, die Eisblumen an ihr Fenster zeichnete, und lautlos ums schiere Überleben schrie. Sich immer wieder daran erinnernd, dass ja nicht ihr Wille, sondern der seine maßgebend sei. Um dann weiterzuzetern: „Wenn du nicht hilfst, kann ich nur noch aus dem Fenster springen.“

Ob es schließlich der Herrgott war, der sich erweichen ließ. Ob ihre Inbrunst. Oder die bezwingende Wunschkraft, war für Lilia sekundär. Hauptsache es wirkte. Zwar glaubte sie an den Herrgott, doch glaubte sie vor allem an ihr eigenes Tun. Umsonst erhielt man nichts. Der Preis zählte. Den Preis zu kennen, war ausschlaggebend und der hieß: „Alles oder nichts“. Eine Erfahrung, die Lilia laufend machte. Nur wenn sie parierte, klein beigab und sich scheinbar unterzog, bestand die Chance, dass sie erreichte, was sie brauchte. Das galt im Äußeren. Also hatte es auch im Inneren so zu sein. Des Herrgotts Wille war die Richtschnur - doch Druck zu machen. Knallhart zu fordern. Und sogar zu drohen, schien sicherer.

Nach dem Abendessen lud die Mutter Lilia ein, mit ihr in den Keller zu gehen und zu sehen, was sie sich an Spielsachen wünsche. Die Tore der Wandschränke taten sich auf wie eine Verheißung. An der einen Türe hing mit Reißnageln gesichert eine Liste, darauf beschrieben der Inhalt der Päckchen: „Mutters Puppe mit Kleidchen“, stand da, oder: „Lieb Bruders Feuerwehrauto“, „Papas Baukasten“, oder „Klein Onkels Pferdchen mit Wagen“. Es fanden sich aufziehbare Piepmatze, Autos, ein Affe, der die Trommel schlug, sowie Plüschtiere und vieles mehr. Und zuunterst, ebenfalls verpackt, ein Puppenwagen auf hohen Rädern und einem Stossbügel aus Porzellan. Den, sowie einen Baukasten, den die Mutter für sie nach oben tragen musste, da er viel zu schwer war, den aufziehbaren Affen und ein paar Plüschtiere, zwei Puppen, eine mit Porzellankopf und Augen, die auf und zu klappten und eine aus Gummi, der man das Fläschchen geben konnte, wünschte sich Lilia meistens. Dass sie die Sachen nur leihweise erhielt, war ihr bewusst. Doch bettelte Lilia jedes Mal, das eine oder andere Stück zum Vater mitnehmen zu dürfen, wenn die Ferien um waren, und Lilia heimreisen konnte. Sie versprach, es pflichtgemäß beim nächsten Besuch wieder abzuliefern, ein Argument, das nie verfing. Die Mutter ließ nicht mit sich reden. Das gegenseitige Unverständnis, die Fremdheit und Hilflosigkeit von Mutter und Kind waren unüberbrückbar. Abgründe von Verletztheit. Groll. Und Hass klaffte dazwischen. Das Kind stand für die Mutter zu sehr für Erniedrigung. War zu sehr Abbild des Vaters. Verkörperung von Willkür und Gottlosigkeit. Die Mutter ihrerseits zu sehr Verkörperung von Gewalt. Falschheit. Und Teufelei für das Kind.

Sobald Lilia eines der Spielzeuge überdrüssig wurde, trat es den Rückweg in den Keller an und wurde weggepackt. Auch mit den Dingen wirklich spielen konnte Lilia nicht, denn erstens gehörten sie ihr nicht, und zweitens gab es niemanden, mit dem sie sich an ihnen hätte erfreuen können. So saß sie oft da, die Puppe mit Porzellankopf im Arm, den altmodischen Wagen zur Seite, bettete die Puppe hinein, nahm sie wieder heraus, zog sie um, bürstete ihr Haar und langweilte sich. Ihr fehlte das Eigene: Plastilin etwa, mit dem sich etwas kreieren ließe, ein Fahrrad, ein Schaukelpferd oder Rollschuhe zum sich Austoben. Stieß sie den Puppenwagen durch den Garten, lauerte ihr die Mutter an jeder Ecke auf und fotografierte sie. Dutzende von Malen. Für Lilia ein Horror. Sie zog Grimassen, drehte sich weg, obwohl die Mutter bettelte, sie solle doch lieb sein und sie anlächeln, da sie sie sowieso nur für kurze Zeit haben dürfe. Was für Lilia wie „besitzen dürfe“ klang. Sie fühlte sich wie ein Ding, das man aufs Regal stellt zum Begaffen und Begrapschen, nicht wie etwas von Leben Erfülltes.

Mit Lilia spielen konnte die Mutter nicht. Sie wusste nicht wie. Und ebenso wenig anzufangen wusste Lilia mit der Mutter. So unheimlich, so feindselig standen sie einander gegenüber, aus Trotz, aus Leid, aus Ratlosigkeit: Lilia das Kind - die Mutter die Erwachsene, der es an Übung mit dem Kind gebrach. Liebe, die ins Leere zielte. Sehnsucht, die nicht erwidert wurde. Wie auch? Sie waren Verfemte, durch Negativpropaganda voreinander schlecht gemacht. Versöhnung, Verständnis waren viel zu entfernt, weit jenseits alles Sichtbaren. Lilia erschien die Mutter fett, plump und abstoßend. Ihr Hass auf die Frau, die offensichtlich Macht über sie besaß, fällte dieses Urteil. In Wirklichkeit wirkte die Mutter kindlich, gehemmt und sperrig. Mit weichem Fleisch. Fast knochenlos. Leicht schlurfend, da sie oft Pantoffeln trug wie ein Dienstmädchen, mit Kopftuch und Ärmelschürze, wenn sie ihr Zimmer mit dem Wedel abstaubte. Mit Händen weiß und bläulich, mager wie Krallen. Mit dünnem, blondem Haar, das sie nachts auf winzige Wickel drehte und mit einem Netz zusammenhielt. Und hellen, wässrigen, oft rotgeränderten Augen. Ihr Gang hatte etwas zum Tanzen ungeeignet Rollendes. Kuhhaft Milchwarmes tränte aus ihrem Gehabe. Es weckte in Lilia Zorn und Aggression, und sie schämte sich für die Mutter.

Diese trug von Oma entworfene und gestrickte Pullover mit breitem, anliegendem Bund bis zur Taille. Dort setzten gleich die Ärmel an: schräg nach außen, bis zu den Handgelenken reichende Fledermausärmel. Oma verwendete währschafte Wolle. Das ergab schwere Pullover. Sie bevorzugte Pastellfarben. Und obwohl die Arme nie mit den Achselhöhlen in Berührung kamen, nähte die Mutter Schweißblätter hinein. Auch für diese Pullover schämte sich Lilia, obschon sie an der Mutter gut aussahen und sie sie mit Chic trug. Es waren gewagte, extravagante Stücke. Dazu passten Plisséeröcke und Mutters rahmengenähte Treter. Großkarierte Mäntel und Hüte mit Feder oder Band, deren Rand auf einer Seite aufstand. Goldene Armbänder und Ringe mit grünen oder blauen Gemmen vollendeten ihr damenhaftes Aussehen. Die Mutter hatte Charme. Und mit etwas mehr Selbstbewusstsein und Schwung hätte sie als arrivierte Schriftstellerin oder Malerin durchgehen können. Ihr Witz war leise. Ihr Lachen wiehernd oder perlend, je nach Situation. Die Scheu und Unberührtheit eines Teenagers umgab sie in Gesellschaft. Doch konnte sie wütend, böse und sogar brutal sein im Umgang mit Lilia.

Die Mutter ordnete sich Oma bedingungslos unter. Stigmatisiert durch das Fiasko ihrer Ehe, wurde sie wieder Tochter, und Oma kam das nicht nur ungelegen. Denn die Tochter leistete ihr Gesellschaft, las ihr aus der Zeitung vor, begleitete sie bei Einkäufen, legte ihre Tabletten zurecht, suchte Verlorenes, glättete die Wogen, wenn bei Tisch Streit zwischen Oma und dem ledigen Bruder ausbrach. Kurz: sie war in vielerlei Hinsicht nützlich. Oma bediente sich ihrer Dienste kommentarlos, und der Mutter blieb keine Wahl. Obwohl alle Schuld am Scheitern ihrer Ehe auf Lilias Vater projiziert wurde, hatte die Tochter Schande über die ultrakatholische Familie gebracht. Mindestens zu Anfang ihrer Rückkehr brauchte es Erklärungen gegenüber Angehörigen und Freunden, die Omas Stolz und Selbstverständnis ankratzten. Sie verzieh das der Tochter nicht.

Zur Sühne verleugnete die Tochter sämtliche eigenen Bedürfnisse, leistete sich nur eine Marotte und zwar die, dass sie überallhin kleine Notizbüchlein mit sich schleppte, und sei es im Café, in einem Geschäft oder zu Besuch bei Freunden, Verse hineinkritzelte. Plötzlich wurde ihr Blick starr, ihr Gesicht verträumt und verzückt, und trotz Omas „Sch-sch-sch“, ließ sie sich nicht wecken. „Die Frau spinnt“, war sich Lilia sicher. Das kleine Mädchen, das mit Buben begeistert auf Bäume kraxelte, ließ sich in dieser wenig geerdeten Frau mit ihrem Alltag auf Sparflamme kaum noch erkennen.

Seit ihrer Schulzeit war die Mutter dahingehend erzogen worden, später einen vermögenden Mann zu heiraten, und damit das Ansehen der Familie zu mehren und zu untermauern. Sie wurde für Studienaufenthalte nach Italien geschickt sowie in die französische Schweiz. Sprachen lernte sie leicht, eine Berufsausbildung stand nicht zur Diskussion. Die Hauptsache waren angenehme Umgangsformen, ein vollendeter Auftritt in Gesellschaft sowie gepflegte Erscheinung und Konversation. An Kochkursen oder Kursen für Haushaltsführung lag Oma nichts. Dass der Zukünftige Hausangestellte beschäftigen würde, fand sie selbstverständlich.

Doch die Tochter machte einen Strich durch diese Rechnung. Sie verliebte sich in Italien in einen heißblütigen, stürmischen Mann, der nicht ihren Kreisen angehörte. Wie es ihr, trotz der Umsicht der Nonnen des Instituts, das Oma für sie ausgesucht hatte gelang, vom geplanten Weg abzukommen, blieb ihr Geheimnis. Tatsache war, dass sie von dem Mann um keinen Preis der Welt mehr lassen wollte, obwohl ihr strikter Glaube ihr verbot, seinem Drängen ohne Gottes Segen nachzugeben. Und so suchte der hitzige Römer sich ein willigeres Herz. Es bahnte sich bald eine Schwangerschaft an. Die betroffenen Familien zeterten und drohten mit Vergeltung, so dass dem Mann nichts anderes übrig blieb, als den Unfall zu legalisieren - was für Lilias Mutter ein Desaster bedeutete, von dem sie sich nur schwer erholte.

Als fast schon „spätes Mädchen“ begegnete sie Jahre danach auf einem Studentenball Lilias Vater. Wieviel Liebe bei dieser Verbindung im Spiel war, wusste nur sie selbst. Im Übrigen kümmerte das niemanden, sie hatte zu gehorchen, denn obwohl der junge Mann aus sehr bescheidenen Verhältnissen stammte, mauserte er sich bereits zum angesehenen Forscher in der Chemiebranche. Geld besaß er keines. Möbel und Aussteuer mussten Oma und Opa berappen. Dafür war er ansehnlich, ehrgeizig und zielstrebig, also genau das, was vor allem Opa außerordentlich behagte. Trotz des Krieges richteten Oma und Opa dem Paar eine prächtige Hochzeit aus. Das hochgeschlossene, spitzenbesetzte Brautkleid stammte von Omas Couturière. Die Kutsche, von weißen Pferden gezogen, wurde mit Lilien geschmückt. Und auch diesmal rollten die Gäste in Wagen von Bentley und Rolls Royce zum Bankett. Dass die Tochter endlich unter der Haube war, bedeutete für die Eltern eine Erlösung, die sie sich gern etwas kosten ließen. Gereichte doch die Entfaltung von etwas Wohlstand auch ihrem Geschäft zum Vorteil.

Fotos zeigten die Tochter zerbrechlich. Scheu. Verträumt. Und ängstlich. Lilias Vater dagegen kühl, sichtlich bemüht um gute Figur und imponierendes Auftreten. Nach der großen Liebe sah es nicht aus. Und in der Hochzeitsnacht zerbrach sie denn auch vollends. Die Mutter war nicht aufgeklärt. Von Blümchen und Bienchen hatte sie gehört, von der Aufgabe der Frau, gottesfürchtig der Kirche und dem Mann zu dienen ebenso. An so viel Nähe jedoch, wie ihr Gatte sie nun von ihr verlangte, hatte sie sich noch nie auch nur im Entferntesten herangewagt. Ihr Entsetzen war denn auch nicht gespielt. Ihre Angst nicht gekünstelt. Sie verweigerte sich nicht, um erobert zu werden. Sie saß schlicht in der Falle und schrie um ihr Leben. Es blieb dem Gatten nichts anderes übrig als zuzupacken, um die Ehe zu vollziehen. Seine Frau würde sich schon an ihre Pflichten gewöhnen, dachte er.

Doch sie gewöhnte sich nicht daran. Zu heftig war der Sturz aus ihrem Mädchenhimmel in die nackte Tatsache. Bald stellte sich zudem heraus, dass sie mit Lilia schwanger ging. Die Geburt geriet zur Katastrophe: all das Blut. Der Schweiß. Die Qual. Der Schmutz. Sie hielt das Kind zurück, so lange es irgend ging. Es zerriss sie beinahe. Und dann wollte es nicht atmen, wurde blau und schlaff, überlebte dennoch und trug auch keinen sichtbaren Schaden davon. Doch die Mutter schwor bei Gott, Ähnliches sollte ihrem Töchterchen nie widerfahren. Nie sollte es Gewalt, nie solche Erniedrigung erleiden.

Um Lilia kümmerte sich bald eine Säuglingsschwester, denn nun zeigte es sich, wie hoffnungslos überfordert die Mutter mit Kind, Küche und Haushalt war. Mehrmals am Tag rief sie in Panik Oma an, konnte weder das Putzen noch das Kochen bewältigen, noch ihren Hausfrauentag gestalten. Die Telefonrechnungen stiegen ins Astronomische, und das Gehalt des jungen Forschers erschöpfte sich vor Monatsende. Auch deshalb, weil seine Frau die Lebensmittelpreise nicht kannte und wahllos einkaufte, was ihr schmeckte. Streit war vorprogrammiert, und auch die nächtlichen Quälereien gaben der Beziehung den Rest. Nach einem halben Jahr brannte die Mutter mit Kind und Gepäck durch, heim zu Oma und Opa.

Das Kind behalten durfte die Mutter nicht. Lilias Vater setzte sämtliche Hebel in Bewegung, um sein Töchterchen „diesem Pack und Gesindel“, wie er seine Schwiegerfamilie nannte, zu entreißen - obwohl er sich ursprünglich einen Buben gewünscht hatte, einen solch gescheiten wie er selbst, der seine Forschungsarbeit verstehen und in seine Fußstapfen treten würde. Doch der verhassten Gegenpartei durfte nicht einmal ein Mädchen überlassen werden. Also holte er es zurück. Darauf bewaffneten sich beide Parteien mit Anwälten, mit den tüchtigsten, den effizientesten und teuersten - ging es doch ums Heimzahlen. Falls je Liebe zwischen den beiden Seiten gekeimt hatte, wich sie bebendem Zorn.

Lilia weilte während den ersten beiden Lebensjahren meistens bei Verwandten, da der Vater noch keine Ersatzmutter für sie gefunden hatte. Sie galt als glückliches Kind. Mit kugelrundem Kopf und breitem Lächeln brabbelte sie zufrieden vor sich hin und schrie selten.

Da die Schwester von Lilias Vater ledig war, warf er ein Auge auf sie. Nach Schulende hatte sie auf eine Berufsausbildung verzichtet und eine Stelle in einer Fabrik angetreten, um zusammen mit ihrer Schwester, die ebenfalls in der Fabrik arbeitete, des Bruders Studium zu berappen. Nicht freiwillig. Ihr Vater hatte Druck gemacht. Und als jetzt Lilias Vater seine ledige Schwester darum bat, zu ihm zu ziehen und sich der Aufzucht seines Mädchens anzunehmen, machte der Pfarrer Druck. Sie sei verpflichtet, sich für das Geschöpfchen zu opfern, und auf eigenes Glück zu verzichten, beschwor der Pfarrer sie. Und so wurde die Tante Lilias Pflegemutter. Ob willig oder gezwungenermaßen, das kümmerte niemanden.

Nicht nur auf Scheidung von seiner Frau plädierte Lilias Vater. Sondern er ging aufs Ganze und verlangte die Annullierung der Ehe. Er wolle wieder heiraten, seinem Töchterchen eine neue Mutter bescheren, gab er zu Protokoll. Auch er gehörte dem Katholizismus an, was bedeutete, dass eine Scheidung bei erneuter Eheschließung den Segen der Kirche verhindert hätte. Obwohl Lilias Vater es nicht so genau nahm mit dem Glauben und Gottesdienste so gut wie nie besuchte.

Finanziell mittlerweile ordentlich gestellt, ging er das Wagnis eines Rechtsstreits ein, merkte jedoch rasch, dass die Gegenseite über Mittel verfügte, von denen er nur träumen konnte. Eine Schlammschlacht ohnegleichen bahnte sich an. Gutachten der übelsten Sorte untermauerten das Versagen seiner Frau. Zuletzt sah es so aus, als sei sie Lilias Vater als geistig zurückgebliebene Katze im Sack verkauft worden. Natürlich hatte er sie vor der Hochzeit nur selten allein sehen dürfen, doch gehörte das zum Sittenkodex besserer Familien dazu. Denn die Braut sollte unbefleckt in die Ehe treten.

Die Annullierung zog sich über Jahre hin. Und am Ende entschied der Vatikan tatsächlich zu Gunsten von Lilias Vater. Später fragte sich Lilia oft, warum ihr Vater sie um jeden Preis haben wollte. Und ebenso seltsam erschien ihr, dass die Mutter sie, koste es, was es wolle, für sich beanspruchte. Denn mit Lilia suchte weder die eine noch die andere Partei je das Gespräch. Auch dann nicht, als sie verstand, was ihretwegen ablief. Sie war von Anfang an nur Objekt, um das ein erbitterter Machtkampf loderte, als existiere sie gar nicht als Mensch.

So sehr zerzauste der Rechtsstreit die Finanzen von Lilias Vater, dass er ihn zwang, vom komfortablen Haus, das er mit seiner Frau bewohnt hatte, in ein Genossenschaftshäuschen umzuziehen, ein schäbiges, hölzernes Haus mit Balkon, winzigem Garten, ohne Warmwasser, ohne Kühlschrank, ohne Heizung, nur mit einem Brikettofen in der engen, muffigen Stube. Der Herr Doktor strandete umgeben von Asozialen, Flüchtlingsfamilien und Hilfsarbeitern, die mehr schlecht als recht über die Runden kamen mit ihrem Zahltag, der in einigen Fällen bis zu dreizehn Mäuler stopfen musste.

Der Vater arbeitete tagsüber und genoss in seiner Firma mehr und mehr Ansehen. Lilia jedoch bekam zu spüren, dass sie hauste, wo sie nicht hingehörte und günstigen Wohnraum beanspruchte, der ihr nicht zustand. Der Vater hatte Lilia, die bei ihrem Erscheinen noch zu klein gewesen war um selbst darauf zu kommen erzählt, die Frau in seinem Haus sei nicht ihre Mutter, sondern nur die Tante. Doch das war Lilia egal. Hauptsache, sie war da, denn sie liebte sie sehr und nannte sie „Mama-Tante“, weil ihr der Vater verbot, „Mama“ zu ihr zu sagen. Als nach und nach durchsickerte, wo Lilias Vater arbeitete, und wieviel er demzufolge verdiente, bekam Lilia Feindseligkeit und Ausgrenzung im Quartier zu spüren. Der Rechtsstreit, der ein Vermögen kostete blieb geheim. Auch die Familienverhältnisse kannte lange Zeit niemand. Erst allmählich kam die Wahrheit ans Licht.

Des Vaters Familie stammte von Jenischen ab, von Fahrenden also. Das war ein weiteres, pikantes Detail, dessentwegen sich die Nachbarn das Maul zerrissen. Der Vater schämte sich seiner Herkunft nicht. Er rühmte sich eines seiner Professoren der, von Studenten angegriffen, stolz erklärte: “Ja, meine Vorfahren waren Fahrende, und dennoch stehe ich heute hier vor Ihnen und unterrichte Sie, meine Herren“. Der Vater liebte diese Geschichte. Sie stärkte ihm den Rücken. Vaters Ahnen waren an dem Ort, an dem ihr Wohnwagen während einer bestimmten Nacht gestanden hatte, zwangseingebürgert worden. Per Gesetz. Man hoffte, das Gelichter, das die Dörfer unsicher machte, und anständige Leute durch unbotmäßiges Verhalten vor den Kopf stieß, so besser unter Kontrolle zu kriegen. Die meisten Kinder wurden in Pflege gegeben. Das sollte gewisse ungebührliche Charakterzüge ausmerzen und anständige, Steuern zahlende Bürger aus ihnen machen.

Was die Erfordernisse des Alltags betraf, war der Vater ein Träumer. Nur in seiner Arbeit blühte er auf, legte sich mit Leidenschaft, Fantasie und Kühnheit ins Zeug, gab sich unangenehm und aufsässig, wenn er Hindernissen begegnete. Erstaunliche Wildheit überkam ihn. Er kämpfte verbissen. Und der Erfolg gab ihm jedes Mal Recht. Patent um Patent beschwor er mit erhobener Hand auf dem amerikanischen Konsulat. Das beflügelte seinen Ehrgeiz.

Ein paar Mal nahm er Lilia mit, zeigte ihr sein Labor, stellte ihr seine Mitarbeiter vor. Eine bisher unbekannte Seite am Vater offenbarte sich Lilia. Sie stand vor einem Menschen, der geachtet, und dessen Fähigkeiten anerkannt wurden. Der nicht einfach griesgrämig, verbittert und depressiv auf dem Bett hockte und sich heimlich betrank, Lilia übersah, ihren Versuchen ihn aufzuheitern mit Bissigkeit begegnete, sie aus dem Zimmer scheuchte und zusehends vereinsamte. Lilia hatte des Vaters Wildheit und Zähigkeit geerbt. Auch seine Depressivität. Sowie den verzweifelten Mut, den jeder Widrigkeit trotzenden Optimismus. Sie hielt es aus, inmitten sich bis aufs Blut bekämpfender Erwachsener, ohne stabile Verhältnisse zu wachsen und sich zu entwickeln. Auch wenn ihr Herz sich verkrampfte vor innerem Weh. Sie sich oft in den Schlaf weinte. Und niemanden hatte, mit dem sie reden konnte, und auch gar nicht gewusst hätte, worüber sie reden sollte, da sie nichts anderes kannte als ihr Elend.

Dieses nahm seinen Anfang an einem Samstag, kurz nach Lilias drittem Geburtstag. Die Tante lärmte mit Pfannen und Tellern in der Küche herum. Der Vater tigerte durchs Zimmer, fluchte und schlug Türen zu. Und Lilia versteckte sich hinter dem durchgesessenen Sofa, drückte verängstigt eine Stoffpuppe gegen ihr Herz. Niemand sagte ihr, was los sei. Niemand bereitete sie auf das, was kommen sollte vor. Sie stolperte zu Mama-Tante in die Küche. Doch diese stieß sie von sich, als sei sie selbst das zukünftige Opfer und nicht Lilia, die diese Rolle noch gar nicht kannte. Untröstlich und ungetröstet duckte sich Lilia wimmernd hinter den Ofen.

Gegen vier Uhr klingelte es. Der Vater trampelte in den Flur hinaus um aufzuschließen. Das Haus hörte auf zu atmen. Kein Laut ließ sich hören. Nach einigen Augenblicken betrat der Vater die Stube, gefolgt von einer Frau, die Lilia fremd war. Dass sie keine gewöhnliche Besucherin sei, witterte Lilia. Wie ein getretener Hund verkroch sie sich hinter Vaters Beinen, der die Frau bat, auf einem Stuhl am Esstisch Platz zu nehmen. Er selbst saß auf dem Sofa. Mama-Tante hielt sich in der Küche still. Niemand sprach. Lilia zitterte. Der Vater packte sie am Arm und stieß sie, Widerstand nicht duldend, der Frau in die ausgestreckten Hände. Lilia, steif vor Schreck, schob die Hände zurück. „Na komm schon, sei lieb zu der Frau“, rügte der Vater. Der Boden unter Lilias Füssen wich. Und niemand half. Was machte man mit ihr? Lilia schrie nicht. Weinte nicht. Sie atmete nur schwer. Von Angst wie gelähmt. Die Frau, die sich langsam fing, sagte leise Worte, die Lilia nicht verstand, besänftigende Worte. Und wieder schubste der Vater ihr Lilia zu. Und Lilia funktionierte. Ließ sich ziehen. Sachte umarmen, kalt wie Eis. Willenlos. Für die Erwachsenen die gleiche Tortur. Szenen nie gelernt. Nie geprobt. Zerrissenes Leben. Nicht mehr gut zu machen.

Der Vater, Mama-Tante und Lilia veränderten sich von da an, kaum spürbar und doch stetig, so als ziehe Nebel auf, der sie allmählich verschlang.

Der Vater, oft übellaunig, griff Mama-Tante an. Oben an der Treppe stehend, spottete er über ihren Gesang. Zugegeben, er war nicht gekonnt, kam einfach von Herzen. Mama-Tante liebte Volkslieder und gehörte einer Trachtengruppe an. Hin und wieder lud sie Freundinnen ein und sang mit ihnen. Bei einigen klang das gut. Sie jodelten sogar. Noch bevor die Frauen erschienen, entfloh der Vater, Gift und Galle speiend, drohend, er werde Mama-Tante kündigen. Für Lilia ein Schrecken ohnegleichen. Ohne Mama-Tante wäre sie verloren. Mama-Tante war Mutter und Zufluchtsort. Ihr vertraute sie blind. Auf sie war Verlass. Auch wenn alle anderen Stricke rissen.

Leid tat sich Lilia nicht. Sie fragte sich nur: „Was tun zum Überleben?“ Woher die Kraft, woher das Wissen nehmen? Instinktiv griff Lilia zum Gebet, beschwor die Gottesmutter, die als Frau am ehesten Rat wusste. Und auch die Heiligen spannte sie ein. Gebete breit abzustützen war das Gebot der Stunde. Lilia ging nun in die erste Klasse: Nicht allzu gern. Denn wer wusste schon, was inzwischen zu Hause geschah. Und sie war nicht vor Ort, war ohne Kontrolle. Lilia träumte sich durch die Stunden. Schaute aus dem Fenster. Leere im Innern. Zu groß war die Sorge. Zu erdrückend die Angst, um dem Unterricht zu folgen.

Das Rechnen blieb eine Plage für Lilia. Das kränkte den Vater über die Massen. Wer nicht rechnen konnte, war kein richtiger Mensch. Er versuchte es mit Drill. Lilia kauerte auf dem Teppich vor seinem Bett. Der Vater rechnete vor. Immer wieder. Lilia hob flehend den Blick, in blanker Furcht. Der Vater machte Druck. Lilia schrumpfte. Sie konnte so nicht. Doch der Vater konnte nicht anders. Schimpfend jagte er Lilia weg. O wäre sie ein Bub! Kein solch verhuschtes Ding. Und immer diese Tränen! Er hielt das nicht aus.

Lilia verkroch sich heulend unter die Decke. Mama-Tante brachte Wasser mit Tropfen zum Trinken. Lilia wurde still im warmen Bau. Roch sich, eingerollt wie ein Tier. Trost im Horchen nach innen suchend. Außen tat alles weh.

Alle drei Monate holte die Fremde Lilia nun ab, um mit ihr in den Zoo zu gehen. Da Lilia sie nicht mochte, setzte das schon am Vorabend heftige Szenen ab. Lilia schrie zum Steinerweichen. Mama-Tante trotzte. Der Vater tobte. „Immer diese Weiber mit ihrem Gezeter! Könnt ihr nicht nüchtern überlegen? Was ist schon dabei. Stell dich doch nicht so an, Lilia. Geh einfach mit und nimm das Geschenk, das sie dir gibt.“ In der Tat brachte die Fremde Lilia immer ein Geschenk: mal eine Puppe, mal einen Teddy, mal Handschuhe, Schal und Kappe - eher billige Geschenke, die nicht lange hielten. Entsprechend Lilias Wohnsituation vielleicht. Der Zoobesuch fand bei jedem Wetter statt, auch wenn sie praktisch als Einzige den Gehegen und Käfigen entlang streunten. Die Fremde gab sich Mühe, Lilia aufzumuntern. Sie solle von sich erzählen, bettelte sie, von der Schule, wie es ihr gehe, was sie möge. Lilia blieb meistens stumm. Erzählte sie dennoch, rief das bei der Fremden solche Euphorie hervor, dass sie Lilia in die Arme riss und zu küssen versuchte, wovor es Lilia grauste. Sie wehrte sich verzweifelt, stieß die Fremde zurück, schlug sie, wenn die sie nicht freiwillig losließ - zwei Wesen. Zwei Welten. Wie Tag und Nacht. Und keine Brücke dazwischen.

Und immer noch redete der Vater nicht mit Lilia, ließ sie im Dunkeln über ihre und seine Situation, wartete ab. Hilflos. Wütend: auf sich selbst - auf Lilia - auf die Welt. In welches Schlamassel war er ohne Schuld geraten. Er hatte es doch gut gemeint. Auch mit Lilia. Sogar mit seiner Frau. Ein Verbrecher war er jedenfalls nicht.

Mittags aßen Lilia und die Frau, die so gar nicht zu ihr zu passen schien, im Restaurant des Zoos, und Lilia konnte sich ihre Leibspeise aussuchen: Ravioli oder Spaghetti mit Tomatensauce. Beim Dessert: bei Kompott oder Eis - aber nur an warmen Tagen - durfte Lilia ihr Geschenk betrachten. Und auch wenn es ihr nicht besonders gefiel, bedankte sie sich ordentlich. Der Vater hatte ihr eingebläut: „Mach ja nicht, dass ich mich für dich schämen muss.“

Nach der Geschenkübergabe hielt Lilia nichts mehr im Zoo. „Ich will heim“, quengelte sie, obwohl sich die Fremde Mühe gab, Lilia für die Affen, die sie noch nicht besucht hatten, oder für die Bären und die Giraffen zu begeistern. Lilias Lieblingstiere sparte sie für den Nachmittag auf, um Lilia zurückzuhalten. Sie litt wie Lilia litt. Doch das kümmerte Lilia nicht, denn die Fremde war in ihren Augen böse, da sie Lilia zwang, mit ihr mitzugehen. Lilia hatte von des Vaters Verhalten Mama-Tante gegenüber gelernt. Zwar traktierte sie die Fremde nicht mit Schimpfwörtern, wie er die Tante. Lilia vergällte ihr nur den Tag. Mies fühlen sollte sie sich. So wie Lilia sich mies fühlte. Sich nicht an ihr freuen, sondern spüren, dass Lilia sie nicht wollte. Sie nicht riechen. Und schon gar nicht umarmen konnte. Absichtlich verletzte sie die Frau. Absichtlich trat sie sie. Nicht etwa aus Versehen.

Und dann eröffnete der Vater Lilia, sie verbringe von nun an die Frühlings-, die Herbst- und die Weihnachtsferien bei der Fremden. Er malte ihr aus, wie schön es dort sei, dass die Frau Geld habe und Lilia verwöhne. Doch Lilia weinte schon, hörte gar nicht hin. Bei der Erwähnung, sie müsse zur Fremden nach Hause, stürzte das im Verborgenen mehr und mehr gewachsene Elend über ihr zusammen wie ein himmelhoher Turm, der sie unter sich begrub. Sie hustete. Würgte. Rang nach Luft. Mama-Tante rannte um die Tropfen. Der Vater ohrfeigte Lilia, um sie zu Verstand zu bringen. Es half alles nichts. Nun war es aus. Die Hölle tat sich vor Lilia auf. Hass auf das Leben. Hass auf die Fremde. Hass auf den Vater. Ströme von Verzweiflung und Verrat. Chancenlos abgeschoben. Nie geliebt. Nur feilgeboten: ihr Drachenherz ertrank in Blut.

Natürlich blieb Lilia keine Wahl. Das Gesetz hatte entschieden. Die Annullation der Ehe war nach sieben Jahren Fakt. Und den Preis dafür bezahlte Lilia.

In der Bahnhofshalle hielt der Vater Lilia an der Hand. Es zog. Lilia trug ihren Mantel mit dem kuscheligen Pelzkragen, in den sie wie zum Schutz das Gesicht barg. Draußen regnete es.

Neben dem Vater auf dem Boden stand Lilias Koffer. Zwei Kleider, Wäsche, ihren abgewetzten Lieblingsteddy, ohne den sie nicht einschlafen konnte, Seife und Zahnbürste: Mehr enthielt er nicht. Sie warteten seit einer Viertelstunde. Die Fremde sah Lilia nicht herankommen, da sie zu Boden starrte, stumm, in ihren Schuhen steckend, als habe sie keine Füße, als hänge sie im Nichts. Sei nur Schrei. Im Tonlosen erstickt. Die Fremde hielt an, griff nach Lilias Koffer, nach Lilias freier Hand, riss daran. Lilia ließ den Vater los, stolperte von ihm weg. Er schaute sich nicht um, entfernte sich mit hastigem Schritt. Kein Laut fiel.

Im Zug saß Lilia bleich auf ihrem Platz, wie ein Stück Eis. Die Fremde versuchte ein Gespräch, erzählte von Oma und Opa, vom Hund. Beim Wort „Hund“ hob Lilia den Kopf. Ein Hund! Der Wunschtraum ihres Lebens. Nie hatte sie einen haben dürfen. Immer hieß es: „Dann pflegst du ihn zwei Wochen lang, und hinterher müssen wir uns um ihn kümmern.“ Doch so war Lilia nicht. Auf einen Hund wäre Verlass gewesen. Auf Lilia wäre Verlass gewesen. Nichts hätte sie trennen können. Er hätte bei ihr im Bett geschlafen. Ein Hund war Gesprächsstoff, der Lilia weckte. Sie erzählte ihren Traum und fieberte dem Kommenden entgegen.

Der Dackel empfing sie, ekstatisch um sie herumtanzend. Die Fremde sagte, sie habe ihm von Lilia erzählt, und er erkenne sie. Lilia war selig. Den Hund auf dem Schoss, saß sie auf den Gartenplatten, bis Oma in der Tür erschien und fragte, warum sie nicht ins Haus kämen, Kuchen und Tee stünden bereit.

Es wurde Abend, und die Frau ließ für Lilia ein Bad einlaufen. Zuhause badete Lilia im Keller, in der Waschküche, einmal die Woche, am Samstag. Schon am Nachmittag feuerte Mama-Tante den Wäschehafen ein, und von dort lief das Wasser in die Wanne, die sich hinter einer Backsteinwand befand. Lilia badete zuerst, wenn das Wasser noch beinahe kochte. Sie streckte eine Zehe hinein und zog sie erschreckt wieder zurück. Mama-Tante rief aus dem Flur, sie solle sich beeilen, der Vater wolle auch ins Wasser und sie dann zuletzt. Lilia wirbelte das Wasser mit der hölzernen Kelle, die zum Herauswuchten der Wäsche aus dem Hafen diente durcheinander, bis sie dessen Hitze ertrug, kletterte steif in die Wanne, damit das Wasser nicht an ihren Beinen hochschlabberte und seifte sich ab, sich an Mama-Tantes Mahnung erinnernd, dabei nur ja nicht Pipi zu machen. Lange blieb Lilia nicht in der Wanne.

Als sie ihr entstieg, war ihre Haut krebsrot und dampfte wie eine gekochte Kartoffel. Bevor sie zu zittern begann, schlug sich Lilia das bereitliegende Badetuch um Schultern und Bauch, eilte mit klatschenden Pantoffeln durch den finsteren Kohlenkeller - immer in Furcht vor Gespenstern, die nach ihr grapschen könnten - die hölzerne Treppe hoch, durch den eisigen Flur und in die Stube, wo Mama-Tante sie trockenrubbelte. Im Bett schwitzte Lilia genüsslich nach. Folgte sinnend den Tropfen, die über ihre Stirn und den Rücken rannen, stolz darauf, Gespenstern und anderen Bösewichten entronnen zu sein und wickelte sich ins schützende Nachthemd wie in einen Kokon.

Im Badezimmer von Oma und Opa kam das Wasser aus einem Boiler und war vergleichsweise kühl. Die Fremde, die Lilia „Du“ nannte, kontrollierte seine Temperatur mit einem Thermometer in Form eines hölzernen Bootes. Das Wasser dürfe nicht mehr als fünfunddreissig Grad heiß sein, das sei für Kinder genug, dozierte sie. Lilia fröstelte in dieser Lauheit, doch mehr Wärme wurde ihr nicht erlaubt. Sie musste sich von Kopf bis Fuß von der Frau einseifen lassen, sich auf den Bauch legen, die Hand der Frau unter ihrem Kinn und schwimmen. Wobei putzige gelbe Entchen und kleine Fische neben ihr herschaukelten.

Schwimmen konnte Lilia seitdem sie sieben Jahre alt war. Der Vater hatte es sie gelehrt, während Ferien, die sie an einem See, zusammen mit Freunden des Vaters verbrachten. Lilia hatte sich geziert, gezappelt und zuletzt in Panik um sich geschlagen, obwohl sie sich an den Flanken des Vaters, der unter ihr schwamm, festhalten durfte. Gurgelnd, spuckend und keuchend, klammerte sie sich wie ein Polyp an ihn. Nach einigen Versuchen, während denen der Zorn des Vaters eskalierte, hob er sie mit einem Ruck hoch und warf sie ohne Vorwarnung ins Wasser. „Da schwimm oder ersauf“, schimpfte er, und Lilia erschrak dermaßen, dass sie wild zu paddeln begann und plötzlich richtig schwamm, zum Stolz des Vaters, der die Geschichte jedem der wollte - oder auch nicht - erzählte, wobei sich auch Lilias Brust vor Begeisterung blähte.

Mit der Frau zu schwimmen, genierte sich Lilia. Sie schämte sich, nackt vor ihr auf dem Bauch liegen zu müssen. Zu viel Nähe. Zu viel Intimität wurde Lilia in zu kurzer Zeit abgerungen. Sie war weit davon entfernt, der Frau zu vertrauen. Lilia war daran gewöhnt, allein zu baden, ihren Körper für sich zu haben. Weder der Vater noch Mama-Tante hätten sie je so angefasst wie die Fremde, die sich benahm, als gehöre Lilia ihr. Jede Faser in Lilia sträubte sich gegen den Zugriff der Frau. Die ließ sich nicht beirren, zog Lilia aus der Wanne, als tue sie das seit Jahr und Tag, setzte sie sich auf die Knie und trocknete jeden Fleck an ihrem Körper. Spähte sie aus, als suche sie schadhafte Stellen an ihr, Stellen von Räude oder Schorf etwa. Und zog ihr zuletzt ein blaues Nachthemd mit farbigen Punkten über den Kopf, dabei trällernd und Lilia neckend, kitzelnd und herzend wie einen Säugling. Entweder nahm die Frau Lilias verängstigte Abwehr nicht wahr oder negierte sie absichtlich. Lilia kam sich vor wie ein Straßenköter, den man mit aufgezwungener Fürsorge innert kürzester Zeit domestizieren will.

Die Kleider, in denen Lilia angereist war sowie ihren Koffer samt Inhalt, hatte die Frau bereits an sich genommen und in einen Schrank geschlossen. Auch den alten Teddy, Lilias kostbarsten Besitz - mit dem Hinweis, ihre Sachen seien nicht sauber. Und auch Lilia rieche schlecht. Offensichtlich vernachlässige der Vater sie. Sie bekomme ihr Zeug erst wieder, bevor sie abreise. Es waren Worte, die Lilia zuerst nicht erreichten, Worte, wie sie sie nie zuvor gehört hatte. Nie hätte Mama-Tante etwas dergleichen zu ihr gesagt, sowenig wie der Vater, auch wenn er wütend auf sie gewesen wäre. Lilia stand da, ohne sich zu rühren. Stand neben der Frau wie nicht bei sich. In ihrem Körper taten die Worte unheimlich weh, obwohl sie ihre Bedeutung nicht verstand. Sie verdrückte eine Träne, wie um Platz zu machen in sich drin. Den Schmerz in Fluss zu bringen. Zu weinen getraute sie sich nicht. Der Vater hatte ihr eingeschärft, tapfer zu sein, weil er sonst die Konsequenzen tragen müsse. Sei sie nicht brav, kriege er vom Anwalt der Frau einen schlimmen Brief. Und das wollte Lilia auf keinen Fall, denn es würde den Krieg zuhause nur anheizen. Wenn sie nur wüsste, welche Rolle die Frau in ihrem Leben spielte. Warum musste sie zu ihr? Und warum durfte sie so mit Lilia umspringen?

Wie in Trance ließ sich Lilia ins Zimmer führen. Die Frau setzte sich auf den Rand ihres Bettes und versuchte, Lilia an sich zu ziehen, denn sie wolle mit ihr beten. Mit beiden Händen umschloss sie Lilias Hände und forderte sie auf, das Vaterunser aufzusagen. Lilia blieb stumm. Finstere Leere im Kopf. Verschüchtert suchte sie sich der Frau zu entwinden. Die ließ sie nicht los. Lilia befreite sich mit Gewalt. Trat die Frau. Boxte sie in den Bauch - und erschrak ob dessen Weichheit. Es graute ihr vor diesem Fleisch, das sie in sich hineinzuzwingen versuchte. Gerangel. Keuchen. Lilia schwitzte vor Anstrengung. Doch die Frau gewann. „Für deine Bosheit wird dich der Herrgott bestrafen“, schalt sie Lilia, die in der Falle saß - in bebender Angst vor der Frau. In bebender Angst vor dem Vater. Den Folgen.

Lilia schlotterte. Die Frau ließ von ihr ab, aufs Äußerste verstimmt und gleichzeitig zutiefst gekränkt, weil ihre Liebe zum Kind, das man ihr vor bald einem Jahrzehnt heimtückisch gestohlen hatte, so bitter missachtet wurde. Wie hatte sie sich auf Lilias Besuch gefreut. Wie viel Kampf und Geld hatte es sie gekostet, dem Gericht die Erlaubnis dafür abzuringen. Und nun verweigerte ihr das undankbare Geschöpf den erkämpften Sieg. „Du bist ein ganz, ganz böses Mädchen“, stammelte sie, Worte, die wie Ohrfeigen auf Lilia hinunterprasselten.

Lilia lag lange wach, nachdem die Frau aus dem Zimmer gelaufen war, flehte zur Muttergottes um Vergebung für ihr sündiges Verhalten, ohne zu erfassen, worin es bestand. Der Schlaf wollte nicht kommen, obwohl sie sich kaum rühren konnte vor Erschöpfung. Ihren Tränen ließ sie freien Lauf. Das Heimweh schüttelte sie durch und durch. Hätte der Vater sie weggeschickt, hätte er gewusst, wie übel man ihr mitspielte? Hätte er das getan? Lilia getraute sich nicht, sich die Antwort auf diese Frage auszudenken.

Am Morgen betrat die Frau ohne anzuklopfen Lilias Zimmer. Lilia, sofort hellwach, kroch blitzschnell in den entferntesten Winkel des Bettes, hoffend, dort könne sie die Frau nicht erreichen. Doch sie täuschte sich. Wieder fiel die Frau über sie her, zurückhaltender zwar, doch immer noch auf eine Art, die Lilia kränkte.

Mama-Tante umarmte Lilia auch, aber liebevoll, nicht so, als habe sie ein Recht auf sie. Mama-Tantes Umarmungen waren herzlich, ohne Lilia zu vergewaltigen. Mama-Tantes Nähe ließ Lilia freiwillig zu, weil sie sie liebte. Weil sie einander liebten. Es bedeutete Glück, einander zu umarmen, wenn man einander liebte. Lilia hätte am liebsten losgeheult. In ihrer Lage zu sein, ohne zu wissen warum, war kaum auszuhalten. Doch sie riss sich zusammen. Unten wartete der Hund. Wartete Oma. Das würde ihr helfen, die verbleibenden Tage zu überstehen. Ein Schimmer Hoffnung durchzuckte Lilias Gemüt.

Im Schrank in Lilias Zimmer hingen Kleider, die die Mutter für sie gekauft hatte, keine selbstgenähten oder selbstgestrickten, wie sie Lilia zuhause trug. Alle, von der Unterwäsche über Blusen, Röcke, bis zu Schuhen, Strümpfen, Überschürzen und Mänteln waren neu und richtig teuer, so teuer, wie sie Lilia nie besessen hatte. Die sollte sie anziehen, bestimmte die Frau. Lilia kamen die Kleider so fremd vor wie die Frau, die sie für sie ausgesucht hatte. Schweigend kleidete sie sich damit an. Mit nach Hause nehmen dürfe sie die Kleider allerdings nicht, erklärte die Frau. Sie blieben bei ihr zurück, bis Lilia wiederkomme. „Dann sind sie vielleicht schon zu klein“, stellte Lilia nüchtern fest. „Das macht nichts: Dann holen wir einfach neue“, entschied die Frau. Wieder verstand Lilia nichts.

Während des Frühstücks, zu dem Hörnchen und weiße Brötchen gereicht wurden, gehörte Lilias ganze Aufmerksamkeit dem Hund. Zu ihrem Entzücken machte er Männchen neben ihrem Stuhl, und Oma erlaubte ihr, ihm von ihrem Brötchen ein Stückchen abzugeben. Griff Oma selbst nach Brötchen, nach der Kaffeetasse, oder nach sonst etwas, war die Frau sofort zur Stelle, um Omas weiten, seidenen Ärmel zu retten. Er hätte sonst bekleckert werden oder sich an etwas festhaken können. Bei Tisch waren solche Handreichungen die Hauptaufgabe der Frau. Oma präsidierte den Tisch, und die Frau saß ihr zur Rechten, gegenüber Lilias ledigem Onkel, mit dem Lilia umgehend Freundschaft schloss. In seinem braunen Anzug, mit den buschigen Brauen über den tiefliegenden Augen und dem wuscheligen Haar, erschien er Lilia wie Rübezahl. Nicht weil sie ihn hässlich fand, sondern weil er sich in ihren Augen irgendwie verdreht und verknotet anfühlte. Sie mochte ihn auf Anhieb. Er foppte sie und machte Späße, und Lilia vergaß die Frau an ihrer Seite, wurde Kind, war froh darüber, dass der Onkel nichts von ihr forderte. Daran gewöhnt, in Extremen zu leben, entwickelte Lilia Übung darin, Gefühle und Gedanken im Handumdrehen zu wechseln. Sie musste schnell sein. In ihrer Situation konnte sie sich Trägheit nicht erlauben. Punktgenau musste sie reagieren, auf Schmerz, auf Freude, sofort. Sie durfte sich davon nicht überrollen lassen. Das machte Lilia wendig. Springlebendig. Wenn auch stets aufs Äußerste gespannt. Wachsam wie ein Tier. Gefahr sofort witternd. Schlug ihr Drachenherz auch wild, unterkriegen ließ es sich nicht. Kraft machte es frei. Rettete es aus jedem noch so tiefen Weh. Herzklein der Punkt, dem die Kraft entspross. Doch äußerst präsent.

Der Tag verging. Der Abend kam. Lilia legte sich eine Strategie zurecht. Um das Kopfende ihres Bettes stand eine spanische Wand aus Holzrahmen und Stoffbahnen. Lilia zog die Wand nach vorn, sodass der eine Flügel vor das Bett zu stehen kam. Mit einer Schnur, die sie Oma abgeluchst hatte, befestigte sie den Bettüberwurf am Holzrahmen und am Nagel eines Bildes, das an der Wand über dem Bett hing. Dann kroch sie mit dem Oberkörper unter dem Überwurf hindurch, zog die Decke bis unters Kinn und lag versteckt, wie hinter zugezogenen Vorhängen. Die Frau trat ein. Stand starr. Dann hob das Donnerwetter an. Sie riss den Überwurf herunter. Schmiss ihn zur Seite. Packte Lilia und schüttelte sie, wie der Wind eine Vogelscheuche. Atemlos vor Wut warf sie sie aufs Bett und schlug die Türe hinter sich zu. Stille. Später betrat der Onkel Lilias Zimmer. Lilia gab vor zu schlafen. Der Onkel setzte sich ohne ein Wort auf die Bettkante. Nach einer Weile strich er sachte über Lilias Haar, küsste sie leicht und verschwand.

Lilias Angst vor der Frau war zu enorm, als dass sie weiterhin gewagt hätte, sich gegen ihre Zugriffe zu wehren. Auch die Frau wurde vorsichtiger. Kalter Krieg brach an. Die Parteien lagen auf der Lauer. Oma verkniff sich eine Stellungnahme. Doch Lilia spürte ihren Vorwurf, der sich wie ein gehässiges Vieh zwischen sie und Oma schob, bereit zum Sprung bei geringster Gelegenheit. Die Sinne gespitzt, bewegte sich Lilia wie auf rohen Eiern durch den Tag - der sie wie schlieriger, giftiger Nebel enger und enger einzukapseln drohte. Gegen Abend schlich sie sich zu Oma, die, ohne den Blick zu heben, verbissen an einer Leintuchspitze häkelte, den schnarchenden Dackel auf dem Schemel zu ihren Füssen. Lilia schob den Dackel beiseite. Er plumpste vom Schemel, rollte sich zusammen und schnarchte weiter. Statt seiner hockte sich Lilia auf den Schemel, streichelte Omas Füße und legte den Kopf auf ihr Knie. Oma ließ die Häkelarbeit sinken und strich über Lilias zerzausten Pony. Lilia sprang auf, schlang die Arme um Omas Hals, barg ihre heiße Stirn in ihrem Kleid und schluchzte. Oma hielt still, bis sich Lilia beruhigte, schob sie zur Seite und hielt ihr eine ihrer stets griffbereiten Pralinen an die Lippen. Sie schauten einander an, Omas Augen voller Liebe, Lilias Augen tränenverschmiert und voller Zweifel. Unlösbares trennte sie, und verband sie zugleich. Sie gehörten zusammen, und doch schien die Kluft zwischen ihnen unüberbrückbar.

An einem der nächsten Nachmittage fuhren Lilia, Oma und die Frau zu Verwandten, bei denen Lilia zum ersten Mal ihren Kusinen begegnete, eine davon in ihrem Alter. In einem Zimmer im Obergeschoss, das sich über die halbe Grundfläche des Hauses erstreckte und kaum möbliert war, spielten die Kinder miteinander Ball. Lilia ließ ihrem Temperament freien Lauf. Die Mädchen johlten und polterten, bis die Mutter der Kusine den Kopf zur Türe hereinstreckte und vorsichtig fragte, ob es ihnen gut gehe und sie Spaß hätten. „O ja, sehr“, rief Lilia, so laut, dass die Frau im unteren Stockwerk es hören musste, ob sie wollte oder nicht.

Lilias Ferien gingen zu Ende - nach zwei Wochen bitterstem Heimweh und einem mühsamen sich Eingewöhnen. Bevor die Frau mit Lilia zum Bahnhof fuhr, zog sie Lilia an sich und sagte: „Und von jetzt an wirst du mich „Mama“ nennen. Ich will das so. Hast du verstanden?“ Eine Erklärung folgte nicht. Da war es wieder, das alles durchdringende Entsetzen, das Lilia den Atem raubte. Sie befreite sich aus der Umarmung der Frau, an die sie aus unbekanntem Grund ein unentwirrbares, Lilia bis aufs Blut strangulierendes Netz fesselte. Nach herzlichem Abschied von Oma und Opa und versteckten Tränen vom Dackel, saß Lilia voller Trotz bocksteif im Taxi, bereit sie zu beißen, sollte die Frau sie auch nur streifen.

Am Bahnhof wartete der Vater auf Lilia. Die Frau stellte, wieder ohne ihn anzuschauen, Lilias Koffer neben seine Füße und ging steifbeinig über den Bahnsteig davon, angestrengt darauf bedacht, weder zu straucheln noch sich umzudrehen. Lilia wusste, dass es ihr das Herz zerriss, sie wieder abgeben zu müssen – und das ohne Gruß und ohne Händedruck. Lilia sah es deutlich, dass es der Frau das Herz zerriss. Doch Mitleid oder sonst eine Regung von Sympathie konnte sie nicht aufbringen. Dafür fühlte sie sich zu tief verwundet.

Im Tram erzählte Lilia kleinlaut, was die Frau von ihr verlangt habe. „Aber ich kann sie doch nicht „Mama“ nennen. Mama-Tante ist doch meine Mama“, stöhnte Lilia. „Nein“, antwortete der Vater, „das ist sie nicht. Das habe ich dir gesagt. Ich habe dir sogar mehr als einmal gesagt, sie sei nur deine Tante.“ „Aber wie kann das sein“, schluchzte es in Lilia, doch sie getraute sich nicht, zu fragen. Zu sehr fürchtete sie des Vaters Zorn. Der erkannte, dass es eine Stellungnahme brauchte. Nicht wissend, was erwidern, donnerte er los: „Dann nenne sie halt „Mama“. Das kostet dich doch nichts. Und wenn es sie freut…. Gib dir halt einen Ruck. Du bist doch ein großes Mädchen.“ Lilias Freude über das Nachhausekommen war dahin. Der Glaube. Die Hoffnung. Und die Zuversicht, ein Zuhause überhaupt zu haben, zerbrachen jäh. Und von da an zerbrach auch jegliches Einvernehmen zwischen dem Vater und Mama-Tante.

Mama-Tante bewohnte das Giebelzimmer im zweiten Stock des Hauses, ein geräumiges Zimmer, in dem sogar ein kleiner Ofen stand. Es lag gleich neben dem Estrich, der das Holz für den Winter verwahrte. Seitdem Krieg herrschte zwischen dem Vater und Mama-Tante, stand der Tisch, den Mama-Tante von ihrer früh verstorbenen Mutter geerbt hatte, in ihrem Schlafzimmer. Vorher schmückte er die Stube. Das Jugendstilklavier, das, meistens verstimmt, ebenfalls die Stube wohnlicher gestaltet hatte, verkaufte Mama-Tante. Zudem trug sie den orientalischen Teppich aus der Stube zu sich hinauf. Als Ersatz dienten nun der angeschlagene Küchentisch und ein schäbiger Teppich aus zweiter Hand, mit zum Teil ausgefransten Kanten.

Von da an verging kaum ein Tag, an dem der Vater und Mama-Tante nicht aneinander gerieten. Mama-Tante sang demonstrativ zur Hausarbeit. Der Vater verspottete sie demonstrativ. Doch nicht mehr nur vom Treppenabsatz aus, sondern indem er drohte, sie zum Teufel zu jagen. Gelegentlich rutschte ihm die Hand aus. Dann hieben der Vater und Mama-Tante aufeinander ein, als gehe es ums Töten. Blanker Hass trieb sie an. Ein Machtkampf wie zwischen scharfgemachten Kampfhähnen. Der heiße Inhalt der Kaffeetasse flog Mama-Tante ins Gesicht. Sie antwortete darauf, indem sie dem Vater die Schüssel mit Kartoffeln nachwarf. Ob dem Ringen und Umsichschlagen vergaßen sie ihre Umgebung. Vergaßen Lilia, die sich, nach anfänglicher Erstarrung, zwischen ihre Beine gedrängt hatte und sie zu trennen versuchte - dabei getreten wurde und ebenfalls Hiebe einfing - bis sie losbrüllte, was das Zeug hielt und den Vater und Mama-Tante damit zur Vernunft brachte, so dass sie voneinander abließen - nicht ohne dass der Vater Mama-Tante eine weitere Ohrfeige verpasste. Der Vater machte auf dem Absatz kehrt, und Mama-Tante drückte Lilia gegen ihren Bauch. Schniefend. Ausgerissene Haare auf den Schultern. Mit rotem Gesicht und Kaffeeflecken auf dem Kleid.

Lilia weinte hemmungslos. Sie war im Sommer neun geworden. „Geh, lauf zum Pfarrer. Wir brauchen dringend Hilfe, irgendjemand muss doch was tun können“, stöhnte Mama-Tante. Und Lilia rannte los wie auf Knopfdruck, blind vor Tränen - rannte, als verfolge sie der Leibhaftige. Bevor sie am Pfarrhaus läutete, wischte sie sich am Taschentuch mit den Glückskäferchen, das ihr der Vater nach ihrer Heimkehr von der Mutter als Trost geschenkt hatte, das Gesicht trocken, schaute sich scheu um, ob jemand sie dabei beobachte und getraute sich erst dann, die Klingel zu bedienen. Zeugen ihrer Schmach konnte sie nicht gebrauchen. Sie schämte sich auch so schon tief genug.

Der Pfarrer, ein liebenswürdiger, ruhiger Mann, mit breitem Gesicht und blühenden Wangen, behäbigem Umfang, Wohlwollen ausstrahlend, um die Vierzig herum, ließ sie eintreten und im Besprechungszimmer Platz nehmen. Sie hörte ihn die Haushälterin um einen Tee für Lilia bitten. Lilia wurde gewahr, wo sie sich befand. Ihre Tränen waren versiegt, und sie konnte wieder normal denken. Im Zimmer war es angenehm warm, die Einrichtung so unauffällig wie der Pfarrer selbst. Und Lilia erinnerte sich daran, was sie hergetrieben hatte, erinnerte sich an jede Einzelheit, an das Klatschen der Schläge, das Scheppern zerberstenden Geschirrs, das Stampfen und Raufen. Und verglich es mit der Durchschnittlichkeit, in der sie gelandet war, fragte sich, ob das wirklich der richtige Ort sei, um ihr Anliegen vorzubringen. Da jedoch eine Erklärung von ihrer Seite gefordert schien, stotterte sie, als der Pfarrer sich neben sie setzte: „Mama-Tante hat gesagt, sie müssten uns helfen, der Vater schlage sie sonst tot.“

Während des Rennens war sie sich ihrer Mission sicher gewesen. Nun zweifelte sie an der Kompetenz des Ortes. Zwar kannte der Pfarrer ihre zerrütteten Verhältnisse. Nur: war er wirklich die richtige Person um ihnen zu helfen? Er war sanft, gütig und verständnisvoll, und die Kinder liebten ihn. Doch besaß er genügend Kraft? Er war ja nur ein Pfarrer, nicht einmal verheiratet und ohne Kinder. Was konnte so einer schon ausrichten?

Der Pfarrer schaute Lilia sorgenvoll an, betrachtete nachdenklich ihr zerzaustes Haar, den abgerissenen Träger ihrer Schürze, deren Latz herunterhing und die rot angelaufene Schramme auf ihrem Handrücken. Lilia druckste herum. Erzählte Bruchstücke. Hielt inne. Seufzte. Dachte nach. Die Stirne gekraust. Die Augen bittend auf den Pfarrer gerichtet. Sie wusste, der Vater würde des Pfarrers mögliche Intervention keinesfalls billigen, ihn schnurstracks aus dem Haus werfen und mit der Polizei drohen. Im Zorn war nicht mit ihm zu spaßen. Im Zorn vergaß er sich selbst.

Innehaltend. Überlegend. Sich wiederholend. Kleinlaut, sich wegwünschend, hockte Lilia auf dem Stuhl. Was tat sie hier? Und was geschah zuhause? Vielleicht lebte Mama-Tante schon nicht mehr: Ein Gedanke, der Panikfeuer durch ihre Adern jagte. Sie hätte Mama-Tante nicht alleinlassen dürfen. Sie allein traf die Schuld, wenn Mama-Tante etwas zustieß - eine Last an Verantwortung, die sie fast ohnmächtig werden ließ. Und ihr gleichzeitig klarmachte, wie hilf- und machtlos sie war. Rannte sie doch gegen die herrschenden Umstände an wie gegen turmhohe Riesen, an deren fettem Übermaß sie nur scheitern konnte.

Hoffnungslos schluchzend fiel Lilia in sich zusammen. Der Pfarrer trat hinter sie, streichelte ihre nasse Wange und tröstete: „Du musst jetzt ganz, ganz stark und tapfer sein und fest zum Herrgott beten, dann hilft er euch gewiss.“ Entsetzt schaute Lilia zum Pfarrer auf. Welch salbungsvolles Geschwätz! Welche Feigheit!. Sie war doch kein Säugling. Mit ihr konnte man doch erwachsen reden. Solch ein Herrgott konnte ihr gestohlen bleiben!

Lilia ließ Tee und Pfarrer stehen und rannte weg, fort, nur fort von dem verlogenen Ort. Zwar betete Lilia auch weiterhin. Doch dem Pfarrer ging sie aus dem Weg. Ihre Enttäuschung über seine Unbeholfenheit saß zu tief. Den Glauben an die Allmacht der Kirche verlor Lilia. Auch diejenige an Gottes Barmherzigkeit. Ihre Gebete richteten sich zwar immer noch an Gott: nun jedoch an einen Kämpfergott. Einen Gott der Starken, die forderten und nicht vor ihm zu Kreuze krochen.

Jeden Freitag schob eine schwarzgekleidete Frau ihren Gemüsekarren durch die Straße, in der Lilia wohnte. Sie war alt, humpelte, den Rücken krumm, auf gichtigen Beinen. In elsässischem Singsang pries sie ihre Waren an, aus leuchtenden Augen über faltigen Wangen, mit fast zahnlosem Mund und kehligem Lachen. Die gute Hexe aus dem Märchenbuch: Kindern, Tieren und Menschen wohlgesinnt. Hausfrauen mit Einkaufstaschen strömten herbei und inspizierten ihren Karren. Einen flachen Handwagen auf Eisenkufen, der viel zu schwer war, um ihn durch Stunden um Stunden über endlose Straßen zu schieben. Im Herbst brachte die Elsässerin Bottiche voller Hagebuttenmost, die die Mütter mit Zucker zu Konfitüre verkochten. Im Winter eingelagertes Wurzelgemüse, aus dem Mama-Tante Eintopf sott. Die Elsässerin bot auch Fleisch dazu an. Und Flaschen mit Sirup. Säcke voller Nüsse, die zu Butterbrot schmeckten. Dazu runzlige Äpfel für Kuchen und Kompott. Verschiedene Tees und dicke, goldgelbe, im Holzofen gebackene Zöpfe.

Ihr Angebot wechselte gemäß den Jahreszeiten, doch die Frau selbst blieb sich stets gleich. Sie bekam Kaffee angeboten oder Schnaps zum Aufwärmen. Dankbare Frauen steckten ihr einen Extrabatzen zu, doch sie nahm nie etwas. Von ansteckender Fröhlichkeit, robust und voller Würde stapfte sie klaglos von Haus zu Haus, in Hitze und Regen. Nur bei Schnee kam sie nicht. Dann fehlte etwas im Quartier. Das Frösteln hinter den tristen Mauern nahm zu. Die Sehnsucht nach Zärtlichkeit wuchs. Es war, als sei mit der Frau, die Tag um Tag durch die Straßen wanderte, ohne ein Dach über dem Kopf, auch den Bewohnern des Quartiers Geborgenheit abhanden gekommen. Manche der Bewohner darbten. Die Frau zu sehen, ihre Liebenswürdigkeit zu erfahren, ihre demütige Unbeschwertheit, machte ihnen Mut. Nimmermüde ging die Frau einher, ein Glöckchen an der Deichsel. Ohne Handschuhe. Woher nahm sie die Kraft? Die Frauen schüttelten den Kopf, senkten die Stimme wie in Ehrfurcht, wenn sie von ihr sprachen. Bewunderten, hatten sie lieb.

Es war nicht zu übersehen, dass die Elsässerin Menschenkenntnis besaß. Der Gang durch die Stadt, der Lärm, die Trams, Autos und Fahrräder. Das kräfteraubende Manövrieren des sperrigen Karrens, immer auf der Straße, da er auf kein Trottoir passte, hatte sie Weisheit gelehrt. Sie beobachtete. Lächelte. Schwieg. Was immer man zu ihr sagte, auch wenn man sie schalt, sie verwünschte: das Lächeln strahlte mühelos durch ihre faltenreiche Haut. Sie war einfach da und flößte Achtung ein. War ein Phänomen, das niemand verstand.

Solange der Vater noch Haushaltungsgeld herausrückte, aßen Lilia, Mama-Tante und er am Samstag oder Sonntag Produkte vom Karren der Elsässerin. Je mehr sein Zorn auf Mama-Tante wuchs, desto weniger Geld rückte er heraus. Dann musste Lilia ihn anbetteln. „Frag doch deine Tante. Die verdient ja genug an mir. Soll sie doch für euch bezahlen“, grollte der Vater als Antwort. Oder an sehr üblen Tagen: „Wofür soll ich Geld geben, ich esse ja längst nicht mehr mit euch.“ Das stimmte. Denn neuerdings verkroch sich der Vater lieber im Zimmer, mit kalter Wurst und Schnaps. Und an Wochenenden und anderen Feiertagen blieb er meistens ganz weg. Er sagte niemandem Bescheid, wohin er fahre. Zufälligen Bemerkungen entnahm Lilia, er sei bei Frauen. Und versuchte Lilia, ihn zurückzuhalten, drohte er gewohnheitsmäßig damit, Mama-Tante aus dem Haus zu werfen und wieder zu heiraten. Und zwar eine Frau, die ihm gefalle, auch wenn sie nicht Lilias Idealbild entspreche. Dann allerdings rastete Lilia aus.

Lilia verabscheute die Frauen ihres Vaters, die die Mutterrolle an ihr ausprobieren wollten. Sie hasste sie, bevor sie sie gesehen hatte. Manchmal musste sie, als Testperson, um dem Vater aufzuzeigen, ob eine von ihnen als Mutter tauge, auf Ausflüge mit. Dann schmollte und trotzte Lilia wie ein bockiger Esel, obwohl einige der Frauen gar nicht so übel waren, nett mit Lilia umgingen, freundlich, und dem Vater tunlichst nicht zu nahe rückten, um Lilias Angst, ihn zu verlieren, nicht aufzustören. Die eine oder andere hätte sicher eine ansprechende Mutter abgegeben. Der Vater bat die Jeweilige dann, hinter vorgehaltener Hand, um Geduld, was Lilias überempfindlicher Wachsamkeit selten entging. Er nannte Lilia ein gebranntes Kind und vertröstete die Frau auf später. Doch Lilia als wirklich gebranntes Kind, hatte die Nase voll von jeglicher Art von Frauen und zeigte es ihnen auch. Wortlos. Verbissen. Sämtliche Stacheln gesträubt, ließ sie sich weder umarmen, noch küssen, noch beschenken. Nur Mama-Tante war ihr recht. Und die wollte sie behalten. Und das um jeden Preis, auch wenn der Vater noch so sehr drohte. Sie würde um Mama-Tante kämpfen wie ein Stier.

Lilias Angst, ihren Vater an eine andere Frau zu verlieren, war enorm. Sie liebte den Vater abgöttisch und litt furchtbar darunter, dass sie ihm in mancher Hinsicht nicht genügte. Hätte sie wenigstens ordentlich rechnen können, und wäre sie weniger exaltiert, kindisch verängstigt und kratzbürstig gewesen, wie er das nannte, hätte er Lilia vielleicht ebenso lieben können wie sie ihn.

Trotz der Mühe, die sich Lilia gab, gelang es ihr nicht, diese Mängel wettzumachen. Wie auch? Der Vater sprach ja nicht mit ihr, setzte sich nicht mit ihren Anliegen, Schwierigkeiten und deren Folgen auseinander. Zumindest erschien es Lilia so. Sie fühlte sich entsetzlich allein und zutiefst schuldig. Auch böse, weil der Vater ihr das immer wieder vorwarf, jedoch nie anfügte, wie er sie denn gerne hätte, damit er sie lieben könnte. Was sie tun sollte, um in seinen Augen akzeptabler zu wirken. Sie versuchte, ihm zu gefallen, ihm zu zeigen, wie wert er ihr war. Versuchte, sich seine Anteilnahme an ihrem Geschick, an ihrer Geschichte, seine Zuneigung dadurch zu erkaufen, dass sie bewusst Dinge so sagte, wie er sie mochte. Auch wenn sie anderer Überzeugung war. Sich unterwarf. Kuschte wie ein Hund. Dass Lilia gegen die Bestimmungen der Gerichte rebellierte - sowie auch gegen des Vaters Wut und dessen Verhalten Mama-Tante gegenüber, hielt sie für normal.

Das Gefühl, nirgendwo hinzugehören, nirgendwo wirklich hineinzupassen, begleitete Lilia seit früher Kindheit. Sie war wie ein ausgesetztes Wolfsjunges, das überall fehl am Platz ist, es niemandem recht machen kann, dessen Unzähmbarkeit überall aneckt. Ihretwegen litten andere. Weil es Lilia gab. Weil sie nicht darum herumkamen, für sie zu sorgen - da sie existierte. Dass sie existierte, kam Lilia wie ein Fehler der Schöpfung vor. Zeitlebens. Und auch das Gefühl, sich selbst verleugnen zu müssen, um halbwegs akzeptiert zu werden. Und doppelt so hart zu arbeiten als andere, für ein bisschen Zuneigung, verfolgte sie jahrzehntelang und relativierte sich erst, als sie alt wurde.

Das „Ghetto“: So hieß die Genossenschaftssiedlung, in der der Vater zur Miete wohnte - das „Ghetto“ bestand aus vier Reihen von je zehn aneinandergebauten Häuschen, die eine übermannshohe Mauer zu einem Quadrat zusammenschloss. Alle Häuschen, aus Holz und bräunlichem Stein erbaut, glichen einander. Der einen Reihe gegenüber befand sich die Rückseite der nächsten, wie Reihen von Gänsen, die sich den Hintern zudrehten. Und so ähnlich verlief auch das Leben darin. Die Leute aus der einen Straße pflegten losen Kontakt mit denen aus ihrer Straße, und kaum mit denen aus der nächsten. Obwohl nahe zusammengepfercht, blieben die Parteien für sich. Quartierfeste gab es nicht. Der Name „Ghetto“, den Spötter außerhalb des Quartiers erfunden hatten, passte. Es zeigte sich trist, wirkte unwirtlich, verwahrlost. Freiwillig, so hieß es, wohne keiner dort.

In der Schule wurde Lilia deswegen gehänselt. Und obwohl sie es einmal ums andere abstritt, dort zuhause zu sein, schrien Mitschülerinnen: „Ätsch, ich hab dich doch gesehen!“

Lilia schämte sich für ihr Zuhause. Nebst ihrer Herkunft lieferte es zusätzlichen Stoff für Aggression. Vor allem Cesira, ein dickes, lautes Mädchen, das zweimal sitzen geblieben war, schon Brüste hatte, und sich enorm was darauf einbildete, hatte es auf Lilia abgesehen. „Halt’s Maul, dreckige Zigeunerin“, geiferte sie, „mein Vater hat mir gesagt, was für ein Pack ihr seid.“ „Ja, gib’s ihr“, schrien die Kameradinnen auf dem Pausenplatz. Auf dieses Zeichen hin stürzte sich Cesira auf Lilia. Und obwohl diese versuchte, sich mit vor dem Gesicht verschränkten Armen zu schützen, traktierte Cesira sie aufs Übelste. Gegen Cesiras Bärenkräfte kam Lilia nicht an. Manchmal gelang es ihr, Cesira in die Hand, mit der sie ihre Zöpfe gepackt hielt, zu beißen. Darauf folgte ein noch größerer Wutanfall ihrer Erzfeindin. Doch meistens rettete Lilia nur das Schrillen der Pausenglocke aus Cesiras Klauen. Zwar bekamen die Lehrerinnen mit, was sich zutrug, doch Lilia zu helfen, kam keiner in den Sinn. Cesiras Vater galt als rabiater Schläger, der deswegen auch schon gesessen hatte. Sich mit so einem anzulegen, schien riskant.

An Lilias Armen bluteten die Male von Cesiras schmutzigen Nägeln. Ihre sonst um den Kopf gewickelten Zöpfe hingen zerzaust über den Rücken, die Maschen zerrissen. Der Arzt bekam nach jeder Schlägerei Arbeit, denn Lilias Schrammen heilten schlecht, eiterten und hinterließen Narben. Der Vater schwieg dazu, meinte höchstens, Lilia solle weniger feige sein und sich halt wehren.

Lilia wurde auch oft höhnisch gefragt, was sie denn zum Mittagessen bekommen habe. Sie selbst hätten Hähnchen gehabt, Braten, oder sonst eine Leckerei, die auf Lilias Teller nur selten lag. Mama-Tante arbeitete nun zwar halbtags als Verkäuferin, dafür strich der Vater ihr den Lohn. Und wenn es deshalb an Geld mangelte, aßen Mama-Tante und Lilia Würstchen mit Brot oder Ravioli aus der Büchse, die Mama-Tante mit Käse überbuk. Und diese bräunliche Kruste mochte Lilia sehr, genoss sie wie ein Festessen.