Zurzeit sind 544 Biographien in Arbeit und davon 324 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 202

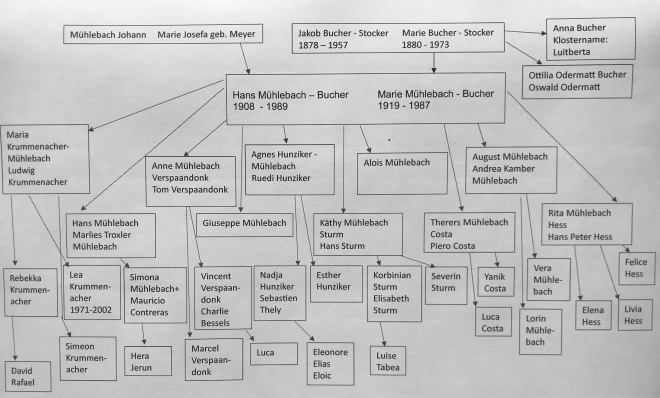

für Hans Peter, Felice, Elena und Livia. Für meine Geschwister, Nichten und Neffen.

Die kommenden Geschichten reihen sich aneinander wie die Ringe eines Wurms. Ein Satz setzt den nächsten fort. Es ist ein Wurmfortsatz.

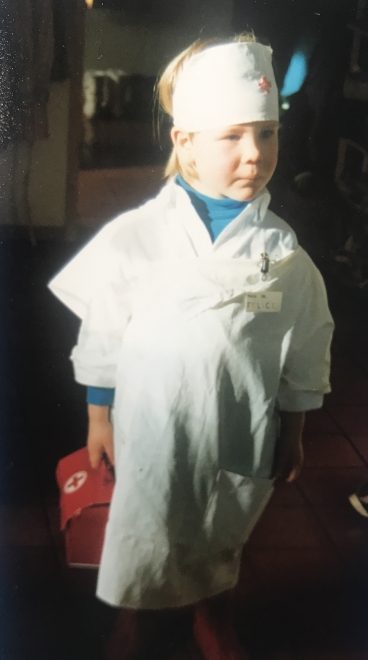

Der Wurmfortsatz sei ein unnützes Anhängsel und für uns Menschen nicht mehr notwendig. In meiner Kindheit war die Entfernung des Blinddarms eine der häufigsten Operationen. Sobald ein Kind im Spital war, fragte man sich, ob es wegen des Blinddarms oder des Schneidens der Mandeln abwesend war. Bei mir ist alles noch drin.

Es fragt sich, ob der folgende Wurm genau so unnütz ist wie der Wurmfortsatz.

Es gibt Dinge, die sind “nützlich und schön”, und andere sind “unnütz und unschön”. Zudem gibt es die “nützlichen und dennoch unschönen” Dinge. Auf keinen Fall zu vergessen ist die Kategorie “nutzlos und schön”. Diese Dinge hält man tausendmal in den Händen, dreht und wendet sie und kann sich kaum entscheiden, ob sie für den Abfall oder die Schatztruhe bestimmt sind.

Um es auf den Punkt zu bringen: Meine Geschichte aufzuschreiben wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Es ist ja bereits so viel geschrieben. Für mich war es aber unheimlich schön mich in meine Geschichte zu vertiefen und diese auch weiter zu erzählen.

Nicht jede Geschichte steht in direktem Zusammenhang mit der nächsten. Sie sind nicht chronologisch geordnet. Zusammen ergeben sie ein Patchwork aus Geschichten. Sie handeln von Erlebnissen in Sins, meiner Kindheit und meiner Ursprungsfamilie. Darunter gemengt sind Reflexionen und Beschreibungen zu meiner Krebserkrankung. Denn es war diese spezielle Zeit, die mir ermöglichte, mich dem Schreiben zu widmen.

Als Kind schämte ich mich sehr für meinen zweiten Namen. Er wurde wegen meiner Tante Emmi gewählt und war so altmodisch.

Meine Abneigung dem Zweitnamen gegenüber hat sich ins Gegenteil verwandelt. Heute bin ich sehr stolz auf ihn. Deshalb lasse ich mir diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen und räume dem schönen Namen hier einen Ehrenplatz ein. Die Autorin des Buches heisst Emma. (Anmerkung für die Wiedergabe meiner Geschichte in meet-my-life: Den Namen "EMMA" gab ich mir in der Buchausgabe von Edition Unik. Denn im Rahmen des Schreibprojekts von Edition Unik schrieb ich meine Geschichte erstmals auf. Leider wird dieses gute Schreibprojekt nicht weiter bestehen und auf Ende 2025 total aufgelöst.)

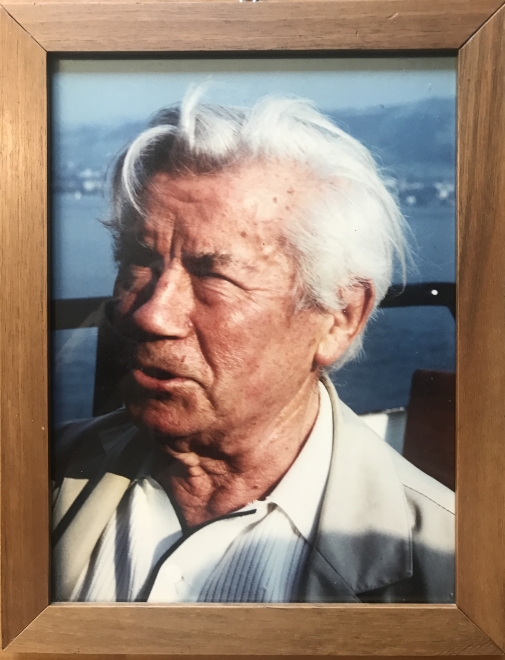

Ende des 19. anfangs 20. Jahrhunderts war eine Zeit des Pioniergeistes und der Ingenieurskunst. Die grossen Bergbahnen aufs Jungfraujoch oder über den Berninapass wurden gebaut. Die ersten Autos gehörten zum Strassenbild und man tüftelte an Flugobjekten. Davon fühlte sich mein Vater angezogen. Als junger Mann zwischen den zwei Weltkriegen lebte er seinen Erfinderdrang aus, indem er in einem Segelflugklub Segelflieger und Doppeldeckerflugzeuge aus Holz konstruierte. Mut, Holz, ein paar Flugkenntnisse und der Wunsch zu fliegen genügten. Das Flugzeug bot Platz für eine Person. In meiner Erinnerung erfolgte der einmalige Flugversuch vom Dach eines Schopfes. Da sei wohl meine Fantasie mit mir durchgebrannt, meinte mein ältester Bruder Hans. Denn er wusste mehr über die Flugabenteuer.

Die Rolle des Vaters im Segelfliegerklub war das Erbauen und Konstruieren der Flugobjekte. Selbst sei er nie geflogen. Nach seiner Erzählung starteten sie die Segelflieger, die das Baujahr von ungefähr 1943 hatten, auf der Rigi mit der Gummiseiltechnik. Das Flugzeug wurde hinten mit einem Pflock befestigt. Gummiseile wurden ans Flugzeug montiert und einige Männer spannten diese Gummizüge weit nach vorne. Wenn sich der mutige Mann im Cockpit des Einplätzers installiert hatte, wurde das Seil vom Pflock gelöst und der Segelflieger wurde in die Luft gespickt. Offenbar ging es immer gut aus. Von einem Unfall oder dergleichen haben wir nie etwas gehört. Die Faszination für Oldtimerflugzeuge ist 70 Jahre später wieder neu erwacht. Mit derselben Abflugtechnik spicken sie auf der Rigi Segelflieger mit Baujahr aus den 40er Jahren wieder in die Luft.

Die Flugfaszination blieb bei unserem Vater ein Leben lang erhalten. So mussten wir etwa 25 Jahre später nach Verwandtschaftsbesuchen im Luzernerland jeweils einen Stopp in Beromünster einschalten. Auf dem kleinen Flugplatz beobachteten wir das Starten und Landen der kleinen Flugzeuge. Dabei schaute sich der Vater um, ob irgendwo neue Flugzeugmodelle zu entdecken waren. Mein Bruder Hans erinnerte sich, wie er mit dem Vater viele Stunden auf dem kleinen Flugfeld in Birrfeld bei Brugg verbracht hatte.

Der Vater kaufte die Schreinerei seines Schwiegervaters in Ättenschwil. Diese wurde nach einigen Jahren zu klein. Vaters Innovationsgeist kam von neuem zum Vorschein, als er in Sins eine grössere Schreinerei bauen liess. Rund 100 Jahre und über drei Generationen dauerte der Familienbetrieb, der zuerst unter dem Namen Bucher und später unter Mühlebach bekannt war. Im Jahre 2021 wurde das Haus mit allem Drum und Dran abgerissen und machte einer neuen Siedlung Platz.

Mein Vater war ein humorvoller, kreativer und fleissiger, kleingewachsener Mann. Der Humor blieb viele Jahre verborgen und erschien in den letzten Lebensjahren von Neuem, als sein Leben wieder sehr viel entspannter wurde. Immer verfügbar war aber sein kreatives Denken. Davon habe ich viel von ihm geerbt. Er hatte viele Ideen, wie er Geheimfächer für Schwarzgeld in seine Buffets einbauen konnte. Darin bewahrten die späteren Besitzer der Buffets einen Teil ihres erarbeiteten Geldes auf und versteckten es so vor den Steuern. Man erzählt sich, dass die Besitzer manchmal ihr Geld vergassen und die Nachkommen nichtsahnend die Möbelstücke weggaben.

Von meinem Vater habe ich auch das Schreinern gelernt. Wir mussten als Kind nicht nur unheimlich viel in der Werkstatt arbeiten, wir durften die Werkstatt auch nutzen. So bastelte ich viel mit Holz und lernte den Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen. Besonders viel habe ich in der Schreinerei in den 2½ Jahren gemacht, als mein Vater Witwer war, und ich einmal pro Monat nach Hause ging. Ich brachte jedes Mal ein Holzprojekt mit. Mein Vater und ich verbrachten den Samstag in der Werkstatt. Er beobachtete mich vom Holzschemel aus, wie ich mein Bett, mein Spinnrad oder meinen kleinen Webstuhl herstellte. Von dieser Position aus gab er mir professionelle Anleitungen und vermittelte mir das Handwerk. So genoss ich quasi gratis eine kleine Schreinerlehre. Elterliche Anerkennung war etwas sehr Rares in unserer Kindheit. Umso stolzer und glücklicher machte mich das väterliche Lob, als er zu mir sagte, dass ich die Schreinerlehre glatt im 2. Lehrjahr beginnen könnte.

Auf den eher unfreiwillig gemachten Wanderungen versuchte ich unseren Mädchen meine wenigen botanischen Kenntnisse zu vermitteln. Die Begeisterung für die Namen der Blumen und Bäume war genau so klein wie fürs Wandern. Aber zwei Bäume mussten sie einfach kennen: die Buche und den Nussbaum. Denn aus diesem Holz sind sie gemacht. Schliesslich hiessen beide Grossmütter mit ihren Mädchennamen wie Bäume. Hans Peters Mutter hiess Nussbaum und meine Mutter hiess Buche(r). Mein Vater liebte Bäume und vor allem das Holz, woraus sie bestanden. Sein absoluter Favorit war der Nussbaum. Oh, wie hätte ihm Frau Nussbaum - zumindest wegen ihres Namens - sehr gefallen. Denn am liebsten stellte mein Vater Möbel aus Nussbaum her.

Solche Bäume suchte er sich gerne im ungefällten Zustand aus. So geschah es, dass er bei Sonntagspaziergängen oft an der Tür eines Bauern klingelte und sein Interesse an diesem oder jenem Baum unmittelbar bei der richtigen Person platzierte. Leutescheu war mein Vater nicht. Besonders lange mussten wir gelangweilt daneben stehen, wenn er auf jemanden stiess, mit dem er sich ausgiebig über Holz und Holzverarbeitung unterhalten konnte.

Mein Vater bildete sich bis zum Schreinermeister weiter. In den frühen 30er und 40er Jahren war er Geselle und auf Wanderschaft. Die meisten Distanzen wurden zu dieser Zeit mit dem dem Velo zurückgelegt. Er verkehrte wöchentlich zwischen den Orten Bremgarten, Ättenschwil und Oberkirch. Ättenschwil lag ziemlich genau in der Mitte zwischen seiner Arbeitsstelle in Bremgarten und seinem bäuerlichen Elternhaus in Oberkirch. Im Jahr 1930 war er beim Schreiner Jakob Bucher in Äettenschwil angestellt. So machte er 14 Jahre später sehr gerne bei Familie Bucher einen Pausenstopp. Besonders die elf Jahre jüngere Marie hatte es ihm angetan. Für ihn war langsam die Zeit für eine Familiengründung gekommen, und deshalb warb er sehr aktiv um die Schreinerstochter. Dazu wählte er Ansichtskarten mit Kindersujets. Auf der ersten Karte schrieb er sie mit “wertes Fräulein Bucher” an. Schon bald wurde vorsichtig “liebes Fräulein Marie” geschrieben, bis der Mut über ihn kam und er seine Zukünftige mit “allerliebste Marie” ansprach. Etwa 25 von diesen liebevoll handgeschriebenen Karten schickte er von Mai 1943 bis August 1944 nach Ättenschwil. Über so viele schöne Worte und grossartige Liebesbekundungen könnte man glatt neidisch werden.

Meine Mutter trug das ihrige dazu bei. Sie klebte die Ansichtskarten mit den Kinderbildern in ein goldbraunes Album. Auf jeder Seite schrieb sie in Gedichtform den jeweiligen Stand der Beziehung. Sie offenbarte darin den ersten Kuss und den Moment des Heiratsantrags. Auf der nächsten Karte war postwendend ein Kinderpärchen abgebildet, das Händchen haltend auf einer blumigen Wiese stand. Am Rand der Karte schrieb mein Vater noch eine Bemerkung darauf: “So Zwei wie Wir Zwei”. Die Hochzeit fand kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges im April 1945 statt.

Vier Jahrzehnte vergingen. Das Album schlummerte still und beinahe vergessen vor sich hin. Die Blätter vergilbten und wurden brüchig. Wer hat schon eine Vorstellung über das frühere Leben der eigenen Eltern. Bei uns war das nicht anders, bis zu dem Moment, wo dieses Buch auftauchte und uns die überraschende Liebesgeschichte unserer Herkunft erzählte.

Das Album wurde nach dem Tod meiner Mutter in ihrem Kleiderschrank entdeckt. Mit Stolz in den Augen gab uns der Vater die Erlaubnis diesen grossartigen Fund zu lesen. Seither bewahre ich es mit grosser Achtsamkeit auf. Denn ich wurde zur glücklichen Erbin dieses sehr persönlichen und berührenden Zeitdokumentes.

Jeder wusste schon lange vor meiner Geburt, dass ich kein Knabe sein würde. Bei uns kamen die Knaben jeweils im Schaltjahr und streuten sich schön regelmässig zwischen die Mädchen. Viermal hat sich diese Regel bestätigt. Das erste Mal 1948 und das letzte Mal 1960. Mein Geburtsjahr gehörte nicht dazu. Dafür waren die Schweizer Seen in diesem Februar gefroren.

Meine Mutter gönnte sich das erste mal eine Spitalgeburt im St. Annaspital in Zug. Vom Spitalfenster aus konnte sie direkt die Schlittschuhläufer und Spaziergänger auf dem Zugersee beobachten.

Eine ganze Woche blieb sie stationär. Nach 10 Hausgeburten war es für sie eine völlig neue Erfahrung nach der Geburt so gut umsorgt zu werden. Beim Gebären war unsere Mutter nie gross auf medizinische Hilfe angewiesen. Die Unterstützung einer erfahrenen Hebamme genügte. Von meiner Mutter lernte ich, dass schwanger sein und gebären keine grossen Sachen seien. Sie bekannte mir später einmal, dass die Probleme und die Anstrengungen erst später kämen. In dieser einen Woche Geburtsferien im Spital musste sie sich um nichts kümmern. Für einmal war nicht sie für alles zuständig sondern konnte sich für einmal aufgehoben und umsorgt wissen.

Dieser Spitalaufenthalt mit Geburt und Pflege kostete insgesamt Fr. 564.95.- Die Krankenkasse vergütete davon 153.- und der Rest von Fr. 411.95 musste selbst bezahlt werden. Die Spitalrechnung lag in einer Schachtel mit unzähligen anderen Rechnungen fein säuberlich aufbewahrt.

Auf der mit Schreibmaschine getippten Spitalrechnung kann man die Details der Rechnung sehen. Z.B. kostete die Hebamme und der Geburtssaal Fr. 70.- und der Verbrauch der Geburtswäsche Fr. 30.-. Dank der gewissenhaften Buchhaltungsführung meiner Mutter konnte ich sämtliche Ereignisse meiner Kindheit später rekonstruieren. Wie heisst es doch so schön: „follow the money“.

So fand ich unter anderem die Arztrechnung meiner Naht an der Stirn. Mit sechs Jahren hatte ich einen Zusammenstoss mit einem Auto. Ich rannte damals gedankenlos über die Strasse zu unserem Nachbarn. Dieses Ereignis hatte ich komplett aus meiner Erinnerung gelöscht. Erst als ich wegen der Chemotherapie keine Haare mehr hatte, wurde ich wieder daran erinnert. Denn die Naht wurde überraschenderweise wieder sichtbar.

Auch an den Zahnarzt wurde ich durch die Quittungen erinnert. Die Zähne wurden beim Dorfzahnarzt geflickt. Mit Angstschweiss und verheulten Augen lag ich auf dem Zahnarztstuhl und wurde mit Lachgas eingeduselt. Beim nach Hause laufen beteuerte mir die Mutter jedes Mal, dass es doch überhaupt nicht schlimm gewesen wäre und dass sich das Geheul doch keineswegs gelohnt habe. Trotz dieser Worte konnte sie das Heulen beim nächsten Besuch nicht verhindern. Dafür hatten sich die Zahnbehandlungen wirklich gelohnt. Viele der Amalganfüllungen waren selbst nach über 40 Jahren noch immer gut. Diese waren im Verhältnis schon recht teuer und kosteten Fr. 45.- pro Stück.

Jede Rechnung von uns Kindern belastete das Haushaltsbudget aufs gröbste. Aber die Gesundheit war meiner Mutter sehr wichtig, denn wir blieben nicht unverschont von Krankheiten. Anne hatte Asthma. Sie musste während ihrer Kindheit einige Male auf die Rigi zur Kur. Dort kam sie in Kontakt mit französisch sprechenden Kindern, und sie lernte noch vor dem Kindergarten ihre ersten Französischwörter. Ganz beflissen wendete sie ihr neues Wissen zu Hause an. Die beiden Sätze “sanöwapa” oder “saonöfäpa” gefielen ihr besonders gut.

Meine Schwestern Agnes und Theres schielten durch die Gegend und mussten regelmässig in die Sehschule, und der Seppi hatte die Zuckerkrankheit. Die Betreuung von Seppi nahm die Mutter besonders in Beschlag. Somit wusste Käthy, dass sie keinesfalls auch noch etwas haben dürfe.

Meine Augen waren gut, dafür kosteten die Zähne. Meine Zahnstellung war nicht vorteilhaft, und sie wurden mit Erfolg korrigiert. Ich war sehr glücklich darüber, denn in der Schule wurde ich wegen meinen vorstehenden Schaufeln oft genug gefragt: „wotsch es Nüssli?“ Diese Rechnungen lagen ebenfalls in der Kiste. Sie beliefen sich auf Fr. 3‘360.- Im Vergleich dazu kostete die Zahnstellungskorrektur meiner Töchter 30 Jahre später mehr als 12’000.- pro Tochter. Zum Glück hatten wir für sie rechtzeitig eine Zahnversicherung abgeschlossen.

Die Gesundheit, und insbesondere der Erhalt der Gesundheit, nahm nach der Kirche den zweitwichtigsten Platz in der Werteskala der Mutter ein. Damit wir gesund und kräftig blieben, wurde uns täglich ein Löffel Biomalt verabreicht. Diese Büchse mit dem honigähnlichen Inhalt kannte zu dieser Zeit wohl jedes Kind in der Schweiz. Dann gab es die Nestrovittäfeli. Sie sahen aus wie Schokoladetäfeli. Diese enthielten 11 Vitamine und 4 Mineralstoffe. Da Schokolade etwas sehr Rares war, kam diese Gesundheitsschokolade gerade recht. Widerlicher hingegen war der Lebertran, er roch abscheulich und lag dickflüssig auf einem Löffel. Heikel tun oder zimperlich sein hatte bei uns keine Chance. Alle öffneten brav den Mund.

Ich bin natürlich froh, dass ich als Mädchen geboren wurde. Die Mutter verriet mir, dass der Vater unbedingt noch einen Gottfriedli haben wollte. Dieser Name eines Onkels war in unserer Familie noch nicht vertreten. Gegen diesen Namen setzte sich meine Mutter vehement zur Wehr und schlug „Martin“ als Alternative vor. Aber, da mein Jahrgang sowieso kein Schaltjahr war, erübrigte es sich den Kopf und den Hausfrieden wegen des Namens zu zerbrechen. In einem waren sie sich jedoch sehr einig. Ich musste auf den Namen einer Heiligen getauft werden. Rita von Cascia wurde ausgewählt. Sie ist die Schutzpatronin für die Metzger und wird in aussichtslosen Fällen angerufen. Rita ist die Kurzform des Namens Margarita und bedeutet die „Perle“. Ich war nie wirklich begeistert von meinem Namen, bis ich auf Reisen feststellte, wie praktisch er war. Die ganze Welt verstand ihn. Ich musste nie buchstabieren oder Erklärungen abgeben. Sogar in Indien war es ein beliebter Mädchenname und bedeutete dort die „Wahrhaftige“.

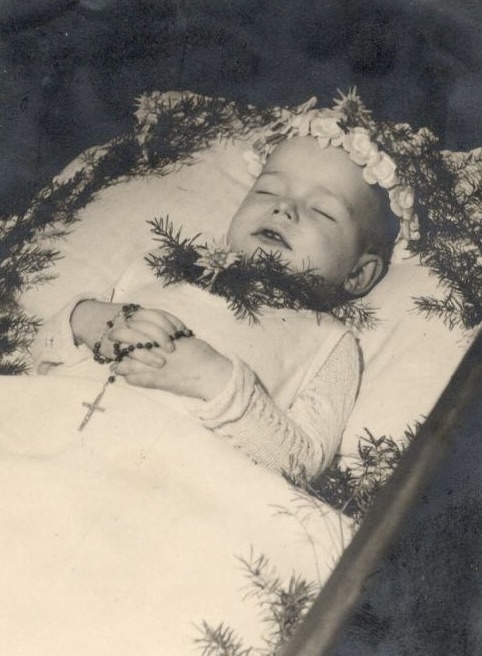

Wir wären eigentlich sieben Schwestern gewesen. Die zweitgeborene Katharina starb im zweiten Altersjahr an einer Lungenentzündung. Antibiotika war gerade erst erfunden worden. Meine Eltern hatten offenbar damals noch keinen Zugang zu diesem Wunderheilmittel. Das frühverstorbene Schwesterlein war während meiner Kindheit noch sehr präsent. Nicht, dass man viel davon gesprochen hätte. Dies zeigte sich vielmehr durch die Besuche an ihrem Kindergrabstein. Der Kinderfriedhof war ein magisch anziehender Ort. Ich kannte nicht nur den Grabstein meiner kleinen grossen Schwester bestens. Auch die Namen und das Alter von vielen andern Kindern wusste ich auswendig. Gerade das Halbwissen über deren Schicksale löste ein unheimlich schönes Gefühl von Neugierde, Wehmut, Angst und „Tschuddern“ aus. Nirgends sonst war ich der Geisterwelt so nahe und auch der beängstigenden Tatsache, dass der Tod auch vor Kindern nicht zurückschreckt.

Die zweitgeborene Schwester Katharineli

Die Todesanzeige

Meine Schwester wäre 16 Jahre alt gewesen, als ich geboren wurde. Ein kleines Album mit schwarzweissen Fotos ermöglichte es mir ein Bild von Katharineli zu machen. Auf dem ersten Bild sah man das 1 3/4 Jahre alte Kind im Sarg liegen. Ein weiss gekleidetes hübsches und friedliches Kind. In den gefalteten Händen hielt es einen Rosenkranz.

Meine Mutter litt ein Leben lang unter dem Gefühl nicht alles zur Rettung der zweitgeborenen Tochter getan zu haben.

Meine älteste Schwester Maria musste ebenfalls den Tod eines eigenen Kindes erleben. Lea, die zweite Tochter, starb mit knapp 30 Jahren während einer Skitour durch eine Lawine.

Auch Hans Peter und seine Familie wurden von einem solchen Schicksal nicht verschont. Bei ihnen starb der kleine Kurtli mit 4 Jahren bei einem Autounfall.

Es wäre gelogen zu sagen, dass sich meine Eltern so viele Kinder gewünscht hätten. Die Religiosität mit der Botschaft, dass die Kinder ein Segen Gottes seien, war im Kopf und im Freiamt stark verankert. Vier Kinder hätten meiner Mutter gereicht. Die nächsten sechs nahm sie als Geschenk hin und schickte sich in ihr Schicksal.

Es kostete sie viel Kraft und das totale Zurückstellen eigener Bedürfnisse. Sie gab, was sie konnte. Ich hätte mir mehr elterliche Fürsorge gewünscht, aber spürte, dass es soviel gab, wie in dieser Situation überhaupt möglich war.

Zwischen uns zehn Geschwistern liegt altersmässig fast eine Generation. Wir haben trotz des Altersunterschieds vieles gemeinsam. Wir sind doch alle aus demselben Holz geschnitzt. Das Arbeitsame, das wir in der Kindheit lernten, konnte niemand im späteren Leben abschütteln. Die meisten sind sportlich und lieben Bergtouren. Bodenständig, ideenreich und engagiert sind alle. Luxus, tolle Autos oder ein Leben auf der Teppichetage bedeutet niemandem etwas.

Wir erlebten, wie sich unsere Eltern abrackerten, um alle Kinder zu ernähren und jedem eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Deshalb strebte niemand von unserer Generation eine kinderreiche Familie an. Auch die Kirche hatte inzwischen nichts mehr dazu zu sagen. Es kamen insgesamt 17 Nachkommen von uns zehn Geschwistern.

Meine Mutter war eine blitzgescheite Frau und ein Organisationstalent. Sie managte den ganzen Betrieb. Wenn ich die Mutter suchte, war sie meistens im Büro. Dort schrieb sie Offerten und Rechnungen oder machte die Buchhaltung. Gar nicht gerne hatte sie die Unterbrechungen durch das Läuten an der Ladentür. Aber das war ein Teil des Geschäftes. Sie musste mit potentiellen Kunden die Ausstellung im oberen Stock durchschreiten. Denn das Möbelhaus Mühlebach bestand aus der Schreinerei und einer Möbelhandlung. Über der Werkstatt war der zweistöckige Ausstellungsraum von jeweils 100m2 Verkaufsfläche. Dort lagerten die Möbel, die zum Weiterverkauf bestimmt waren. Natürlich konnte lange nicht alles weiterverkauft werden. Dadurch kam ich in meiner Jugendzeit zu einer kompletten neuen Zimmereinrichtung. Sie bestand aus einer Kombination von Bett, Nachttisch, Schrank und Pult, alles im selben Stil hergestellt. Es war mein grosser Stolz. Damit war ich topmodern, und ich verpasste keine Gelegenheit meine Freundinnen in mein Zimmer einzuladen.

Falls meine Mutter nicht im Büro war, hatte man grosse Chancen sie an der Nähmaschine am grossen Esszimmertisch zu finden. Sie fertigte auf Wunsch Vorhänge nach Mass an. Bei uns konnte man die komplette Wohnungseinrichtung für bald heiratende Paare finden. Dies war unser Zielpublikum. Denn zu dieser Zeit kaufte man sich nur einmal im Leben Möbel. Mein Vater hätte sich nicht in seinen schlimmsten Alpträumen vorstellen können, dass IKEA und Billigmöbelhäuser einmal die Möbelbranche überrollen würden.

Meine Mutter bedauerte ein Leben lang, dass sie keinen Beruf erlernen konnte. Sie wäre gerne Lehrerin geworden. Die ältere Schwester Anna entkam ihrem damaligen Frauenschicksal, indem sie ins Kloster ging. Dort konnte sie sich zur Krankenschwester ausbilden lassen. Das Kloster bot ihr zudem die Möglichkeit über 40 Jahre lang in Tansania zu arbeiten. Sie bekam einen Ordensnamen und hiess von nun an Luitberta. Die jüngere Schwester Ottilia konnte eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester machen. Unsere Mutter beneidete sie deswegen ein Leben lang

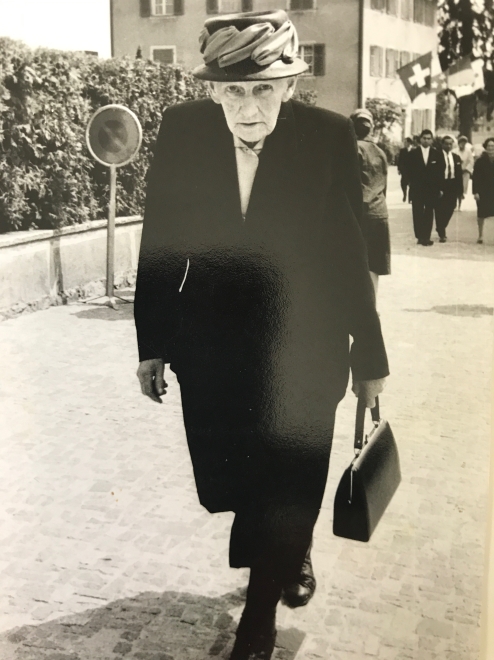

Das Stimmrecht für Frauen wurde in der Schweiz erst 1972 eingeführt. Da war Mutti bereits 52 Jahre alt. Von diesem Moment an schritt sie mit Stolz und hocherhobenen Hauptes ins Gemeindehaus und gab ihre Stimme für jede Vorlage und für alle Wahlen in der Urne ab.

Das Thema “3. Welt” war sehr präsent bei uns. Die Mutter engagierte sich über Jahrzehnte in der 3. Weltgruppe in Sins und traf dort regelmässig ihre engsten Freundinnen. Dazu gehörte Frau Dr. Huber und Frau Dr. Sommaruga, die Mutter der späteren Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die Ehefrauen der Doktoren wurden zu dieser Zeit mit grosser Selbstverständlichkeit mit dem Titel des Ehemannes angesprochen.

Simonetta Sommaruga ging in die selben Schulklasse wie mein Bruder August und war zufälligerweise auch in der selben Ausbildungsklasse am Konservatorium wie meine Schwägerin Andrea, der Ehefrau von August.

Mutti pflegte auch sehr guten Kontakt zu den jungen Frauen des Dorfes. Als sie schon über 60 Jahre alt war, ging in nächster Nähe ein Café auf. Jeweils am Donnerstagabend fand dort ein Frauenabend statt. Meine Mutter fühlte sich angesprochen und gesellte sich unter die rund zwanzig Jahre jüngeren Frauen. Sie erzählte mir mit Begeisterung von diesen Bekanntschaften und den lebhaften Gesprächen.

Als wir Kinder ausser Haus waren, konnte sie sich erneut ihren Interessen widmen. Während der Vater im Fernsehstuhl in der Stube einnickte, las sie im Esszimmer nebenan ein Buch nach dem andern. Sie besuchte Glaubenskurse und setzte sich intensiv mit der neueren Auslegung der Kirche auseinander. Sie fand es gar nicht stimmig, dass die Frauen in der katholischen Kirche keinen wirklich würdigen Platz hatten. Der Theologe und Philosophe Hans Küng war ihr grosses Vorbild. Sie war von Grund aus eine "Freidenkerin" und gab uns dieses Denken in den Genen mit.

Es ist mir ein Rätsel, wie unsere Mutter sowohl die randvollen Tagespflichten, das soziale Engagement als auch die Kontaktpflege zu so vielen Menschen unter einen Hut bringen konnte. Ihr Hut muss wirklich riesig gewesen sein.

Ich kam mit einer rosaroten Brille auf die Welt. Die schlimmen Dinge sah ich oft nicht auf den ersten Blick. Das zeigte sich auf dem Flug nach Lodja. Ich war gerade 20 Jahre alt, und es war meine erste Flugreise. In Lodja besuchten Theres und ich unsern Bruder August im damaligen Zaire - heute "demokratische Republik Kongo". Wir waren die einzigen Passagiere in einem viermotorigen Frachtflugzeug. Das Flugzeug musste viel Material ins Landesinnere bringen und wurde in Kinshasa gechartert. Zuhinterst im Frachtraum hatte es zwei schlottrige Sitze, die sogar mit Sicherheitsgurten versehen waren. Vor uns türmte sich das Frachtgut, das unter Netzen festgebunden war. Kurz nach dem Abflug in Kinshasa beobachteten wir, wie sich ein Propeller auf unserer Fensterseite immer langsamer drehte bis er stillstand. Ich liess mich nicht aus der Ruhe bringen und sagte ganz unbeschwert zu Theres: „Wahrscheinlich haben wir die Flughöhe“. Erst als die Piloten mehrmals das Gepäck kontrollierten und einer von ihnen zu uns blickte und den Daumen hochhielt, realisierte ich den Ernst der Lage. Das Flugzeug ist schlussendlich gut in Lodja gelandet.

August holte uns am Flughafen mit einem Lastwagen ab. Unsere Reise ging auf Schotterstrassen weiter zu seinem Einsatzort. August wusste schon recht gut, wie Afrika funktionierte. Wir sassen neben ihm in der Führerkabine, als ein Polizist mit Polizeihut und Uniform am Strassenrand stand und uns winkend aufforderte anzuhalten. August fuhr unbekümmert an ihm vorbei. Dazu sagte er ganz unaufgeregt: “Der rennt uns nicht nach”. Falls er angehalten hätte, wäre sein Schweizer Lastwagenfahrausweis mit Sicherheit als ungültig erklärt worden.

Einmal war die rosarote Brille nicht in griffnähe, und ich hatte richtig bodentiefe Angst. Das war ungefähr 10 Jahre später auf unserer Veloreise durch Südindien.

Hans Peter und ich fuhren über die Berge von Tamil Nadu und Kerala. Es ging über weite Strecken durch wunderschöne Teeplantagen. Unser Ziel war der Peryar-Nationalpark. Da soll man auf einem Hochsitz übernachten und die Tiere erleben können. Zwei Nächte verbrachten wir auf dem Hochsitz. Die Nacht im Urwald zu erleben war einfach fantastisch. Eine Elefantenherde graste direkt unter uns. Sehen konnten wir so gut wie nichts aber die Fressgeräusche waren aufregend genug.

Der folgende Tag war der Tag an dem ich so richtig vor Angst schlotterte. Die Parkwächter beteuerten uns mit ihren lockeren kopfschüttelnden Bewegungen mehrmals “no problem”. So fuhren wir mit Sack und Pack los. Schon bald stoppte ein Touristenbus. Der Chauffeur guckte aus dem Fenster und warnte uns vor einer Elefantenherde. Wir standen mitten im Urwald und wussten nicht, was wir mit dieser Warnung tun sollten. Einfach stehen bleiben war keine Lösung. So radelten wir weiter. Plötzlich wackelten ganz dicht neben uns sämtliche Baumkronen und die bekannten Fressgeräusche waren zu hören. Meine Knie schlotterten, das Herz fiel in die Hosen und vor lauter Nichtwissen was zu tun wäre, stieg ich vom Velo. Das war wohl das Dümmste. Hans Peter schrie hinter mir so laut er konnte: “fahr weiter, fahr, fahr”. Ein Elefant trat hinter uns aus dem Wald, drehte sich und verschwand wieder im Wald. Die Gefahr war vorüber.

Im nächsten Park begegneten wir einem australischen Tierfotografen. Seine Bilder machte er für “National Geographic”. Er erzählte von einigen Abenteuern, die er auf seinen Fototouren erlebt hatte. Nach dem Gespräch mit ihm wussten wir nun, wie wir beim nächsten Mal einem Elefanten entkommen konnten. Man soll niemals geradeaus rennen. Besser ist es Haken zu schlagen und abzuwarten, bis der Elefant jeweils die Richtung wechselt. Nach einigen Haken ist man dem Elefanten erfolgreich davongerannt. Wir hatten niemals mehr die Gelegenheit diese Fluchtmethode auf ihre Tauglichkeit zu prüfen.

Der Pessimist sagt, es sei gefährlich mit einer rosaroten Brille durch die Welt zu gehen. Unrecht hat er nicht. Trotzdem bin ich sicher, dass meine rosarote Brille schon einige Male das Unheil nicht aufkommen liess, da ich es gar nicht erwartete.

Meine Eltern hatten Jahrgang 1908 und 1919. Ich war die Jüngste der Familie mit Jahrgang 1963. Schon das allein ist komisch. Die Eltern meiner Klassenkameraden waren mindestens 20 Jahre jünger als meine Eltern. So wuchs ich sozusagen mit meinen Grosseltern-Eltern auf. Es kamen zu dieser Zeit nur noch ganz wenige Kinder aus Grossfamilien und uralte Eltern zu haben war auch selten. Deshalb war mir eine Freundin mit demselben Hintergrund sehr wichtig. Bereits am ersten Kindergartentag setzte sich Luzia neben mich und sagte: „Du hast ebenfalls alte Eltern und so viele Geschwister zu Hause, du bist meine Freundin“. Ich kannte sie vorher nicht und war komplett überrascht, was sie alles von mir wusste. Der gemeinsame familiäre Hintergrund verband uns und machte uns stark. Die Freundschaft hielt während der ganzen Primarschulzeit an.

In unserem riesigen Haus wohnten neben der Familie noch sehr viele weitere Personen. Über drei Stockwerke waren die Betten verteilt. Alle lebten von einer Küche und benutzten dasselbe Badezimmer. Toiletten gab es glücklicherweise recht viele. Geduscht hat damals niemand. Wir badeten einmal wöchentlich samstags. Dabei benutzten mehrere Kinder dasselbe Badewasser. Um heisses Badewasser zu haben musste in der Küche der Herd ordentlich mit Holz eingefeuert werden. Damit wurde das Wasser im Boiler heiss. Gleichzeitig standen immer grosse Pfannen mit Wasser auf dem Herd. Das heisse Wasser wurde dann zusätzlich in die Badewanne geleert.

Mit uns wohnten Schreinerlehrlinge und Arbeiter, die in den Mansarden einquartiert waren. Die Haushalthilfen bekamen auch ein Zimmer. Der Grossvater und eine Tante verstarben lange vor meiner Geburt. So wurden diese Schlafplätze sehr schnell wieder durch dazugekommene Kinder besetzt. Die Grossmutter lebte bei uns bis ich zehn Jahre alt war, und verstarb mit 93 Jahren.

Ich selbst erlebte keine Hausmädchen mehr. Als ich Kind war, waren meine älteren Schwestern genug alt um Haushaltarbeiten übernehmen zu können und zu den jüngeren Geschwistern zu schauen. Sie brachten die kleineren Geschwister ins Bett und wachten über sie, bis diese eingeschlafen waren. Eine sehr unbeliebte Aufgabe. Viel lieber wären sie draussen mit gleichaltrigen Mädchen gewesen. Meine Schwestern machten das Beste daraus. Sie fanden eine Methode, wie sie die Aufgabe machen konnten und gleichzeitig auch etwas Vergnügen daran hatten. Sie legten sich bäuchlings aufs Holzgestell unter dem Stubenwagen. Während sie in einem Buch lasen, schoben sie den Wagen mit den Füssen hin und her bis das Kind im Wagen eingeschlafen war.

Essen kochen und Einnehmen war ein sich täglich wiederholendes riesiges Unternehmen und musste gut organisiert sein. Wir hatten einen grossen Esszimmertisch, der ungefähr für 10 Personen Platz bot, die andern assen in der Küche. Bei uns war das Tischgebet vor und nach dem Essen ein festgelegtes Ritual. Wie viele tausend Mal hatte ich das „gegrüsst seist du Maria” gebetet? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es bis heute nicht auswendig kann. Das grosse Handicap war dieses zungenbrecherische Wort im ersten Teil des Gebetes: „Gebenedeit seist du unter den Frauen“ lautete es. Darüber stolperte ich jedes Mal und stammelte vor mich hin, bis das restliche Gebet zu Ende war. Vor kurzem schaute ich im Internet, was dieses ominöse Wort eigentlich hiess und fragte mich, warum man die Kinder so plagen musste. Man hätte doch einfach „gesegnet“ sagen können.

Solche Kinderwortfallen gab es noch viele. Ein Freund erzählte mir kürzlich, dass er nie wusste was “saben” wohl heisse. Er musste immer beten: “lieber Gott von dem wir alle saben” - Ja klar verstand er später: “von dem wir alles haben”.

Ich war nicht nur ein fröhliches, unternehmungslustiges und tatkräftiges Kind. Ich war manchmal auch sehr traurig und habe viel geweint. Was mich traurig machte, blieb mir nicht wirklich in Erinnerung. Es gab viele Gründe. Ich glaube, ich fühlte mich oft allein gelassen und überfordert mit der Situation schon früh vieles allein anpacken zu müssen. Es fehlte unseren Eltern schlichtweg die Zeit sich um alles zu kümmern. So entstand meine frühe Selbständigkeit aus situationsbedingter Notwendigkeit.

In der Schule zeigte sich die Mischung der verschiedenen sozialen Herkünfte ganz klar und deutlich. Es gab die ursprünglichen Dörfler. Dazu gehörten die Kinder der Bauernfamilien, die Kinder der Handwerker, der Metzger, der Bäcker, der Wirte und der Gemeindearbeiter. Wir fühlten uns untereinander dem gleichen Stand zugehörig und solidarisch.

Bei den Neuen im Dorf arbeiteten die Väter entweder in den zwei grossen Betrieben Lonza und Airex oder fuhren täglich mit dem Auto nach Zug zur Arbeit. Welche Arbeit sie verrichteten, war nicht klar ersichtlich. Im Gegensatz dazu kannten wir die Arbeit unserer Väter bestens. Denn sowohl die Kinder der Bauern wie auch die der Handwerker mussten sowieso im Betrieb mitarbeiten.

An den neuen Familien haftete der faszinierende Duft des Modernen und Schicken. Sie lebten in neugebauten Einfamilienhäusern. Etwa so stellte ich mir ein elegantes Leben vor. Der Vater ging täglich zur Arbeit und die Mutter war zu Hause und hatte das Privileg ausschliesslich den Haushalt und die Kindern versorgen zu müssen. Sie konnte den Tag auf den neuen Spielplätzen oder in der Badi verbringen. So ein Leben konnte sich unsere Mutter schlichtweg nicht vorstellen. Die Rollenaufteilung der damals modernen Frau als Haushälterin und Kinderbetreuerin hielt sich nicht sehr lange. Ab zirka 1990 begann sie langsam wieder zu zerfallen. Nur zirka 20 Jahre überdauerte dieses Bild der Schweizer Familie. Meine älteste Schwester und ihre Generation waren zu dieser Zeit junge Mütter.

Die Eltern oder vor allem die Mütter der modernen Familien hatten Zeit sich für die Allgemeinheit zu engagieren und Neues entstehen zu lassen. In Sins gründeten sie den Verein „Kreativ 77“. Davon profitierten wir alle. Denn sie organisierten besonders viel für die Kinder.

Zum Beispiel gab es ab 1977 die Kinderfastnacht mit Guggenmusik, Fasnachtswagen und Umzug. Im Saal des Restaurants Einhorn wurden Mütschli und Wienerli verteilt und anschliessend wurde wild getanzt.

Die Fasnacht war nicht die einzige neue Errungenschaft. Sie stampften auch einen Robinsonspielplatz aus dem Boden. Hier durften die Kinder mit alten Holzlatten, Säge, Nägeln und Hammer tolle Bauten kreieren. Ich persönlich brauchte dieses Areal nicht. Ich hatte ja meinen eigenen “Robinsonspielplatz” zu Hause und erst noch ganz unbeaufsichtigt.

Es bestand so etwas wie ein unausgesprochener Kluft zwischen den alten und den neuen Dorfbewohnern. Dramatisch oder bösartig war dies jedoch nicht. Dank der Freundschaft, die ich mit vielen Kindern der modernen Familien pflegte, durfte ich auch vom Kindereinsatz der Mütter profitieren. Sie nahmen mich mit in die Badi oder zum Skifahren.

In der Schule waren diese Unterschiede natürlich auch zu erkennen. Es gab die Kinder, die farbig gestrickte Wollpullover mit gestrickten Strumpfhosen trugen, und Kinder, die mit modernen Tricotkleidern und den geschmeidig an den Beinen anliegenden elastischen Strumpfhosen daherkamen.

Solche Dinge lösten einen gewissen Schulstress aus. Gestresst war ich jedoch nie wegen den schulischen Inhalten. Denn diese kapierte ich schnell und problemlos. Stress bedeutete zum Beispiel das Skilager ab der 5.Klasse. Obwohl ich im Sport immer zuvorderst war, wurde ich im Skilager in die schlechteste Fahrgruppe eingeteilt und musste mit alten Brettern mit Schnallenbindung die ersten Skiversuche machen.

Ich beneidete die Kinder der Einfamilienhäuser. Ich hätte gerne meine Grossfamilie mit einer Dreikindfamilie getauscht. Im Sommer wären wir nach Rimini gefahren und im Winter in die Skiferien.

Sport bedeutete mir viel. Allabendlich ging ich auf den Schulhausplatz. Da trafen sich immer die gleichen Kinder und wir spielten Abend für Abend Fussball. Alle, die rennen konnten, durften mitspielen. Auf der Schulhauswiese wurde kein Unterschied zwischen Mädchen und Knaben gemacht. Nur der Fussballclub nahm leider keine Mädchen ins Training auf. Wir Mädchen liessen uns deswegen nicht abhalten und bildeten eine ehrgeizige Frauenmannschaft. Bei sämtlichen Grümpelturnieren in Sins und Umgebung machten wir mit. Die erste Runde überstand unser Team in der Regel problemlos und nicht selten reichte es bis ins Final. „Tschutte“ war über viele Jahre meine grosse Leidenschaft.

unsere Frauenmannschaft: Gertrud, Esther, Margrit, Luzia, Brigitte, Rita, Luzia

Meine Grossmutter war für mich die graue Eminenz der Familie. Sie hatte Jahrgang 1880. Auf ihre Mithilfe war man einfach angewiesen. Sie kochte fast immer für die gesamte Sippschaft. Ebenfalls hatte sie auch eine dominante Rolle bei der Kindererziehung. Es war unmöglich sich ihrer Gegenwart und ihrem Einfluss zu entziehen.

Die Grossmutter bewohnte zwei Zimmer. Neben dem Schlafzimmer hatte sie eine eigene Stube. Wenn das Tagwerk vollbracht war, zog sie sich in ihr Refugium zurück. Das war auch gut so. Denn unsere Mutter war alles andere als glücklich über die Nähe ihrer eigenen Mutter. Der Generationenkonflikt war spürbar. Besonders machten unserer Mutter die sehr engen moralischen Vorstellungen der Grossmutter zu schaffen. Der streng religiöse Erziehungsstil wurde eins zu eins bei den Grosskindern angewendet. Das entsprach ganz und gar nicht dem eher freien Geist der Mutter. Obwohl die katholische Kirche auch meiner Mutter viel bedeutete, ging es ihr doch häufig zu weit. Sie musste mit der Präsenz ihrer Mutter leben und diese Abhängigkeit aushalten und akzeptieren.

Die Grossmutter überwachte uns überall. Sie sass in der Kirche jeweils ein paar Bänke weiter hinten. Wenn wir uns da nicht gut benahmen, gab es zu Hause Schelte. Während des Gottesdienstes schwatzen oder unruhig auf den Kirchenbänken herumrutschten ging gar nicht. So vermieden wir, wenn immer möglich, zur selben Zeit wie die Grossmutter in der Kirche zu sein. Da sie aber ihr halbes Leben in der Kirche verbrachte, war dies gar nicht so einfach.

Seit dem Tod des Grossvaters im Jahr 1957 wollte sie niemals mehr allein in ihrem Zimmer schlafen. Es musste immer jemand neben ihr in Grossvaters Bett schlafen. Die Grosskinder, das heisst lediglich die Mädchen, wurden für diese Aufgabe ausgewählt. Zuerst waren meine drei älteren Schwestern Anne, Agnes und Käthy an der Reihe. Nach ein paar Jahren wechselte die Crew und meine Schwester Theres und ich mussten uns diese Aufgabe teilen. Alle zwei Woche war ich an der Reihe. Für die andere Woche hatten wir ein Zimmer mit nur einem Bett, das wir natürlich beide je eine Woche benutzen konnten.

Der Duft ihres Schlafzimmers sitzt mir noch tief in der Nase. Diese Grossmutterschlafwoche hätte ich gerne weggezaubert. Es wäre damals niemandem in den Sinn gekommen die Kinder um ihre Zustimmung zu fragen. “Ist es dir recht bei der Grossmutter zu schlafen?” Es wäre uns auch nicht in den Sinn gekommen uns dagegen zu wehren. Wir machten es einfach.

Einer der bedeutenden Tage für die katholischen Kinder war der Weisse Sonntag. An diesem Tag durften die 8jährigen Kinder das erste Mal die Heilige Kommunion empfangen. Eine Woche lang musste man sich darauf vorbereiten und Rituale und Abläufe einüben.

An diesem besonderen Tag trugen die Erstkommuniönler bodenlange weisse Kleider, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wurden. Die Mädchen trugen zudem ein schmuckes weisses Blumenkränzli in den Haaren. Mit der Taufkerze in der Hand war der grosse Einzug in die Kirche. In andächtigen Schritten liefen wir in zwei Reihen den Weg ab. Diese Prozession war der Grossmutter sehr wichtig und sie instruierte mich am Vorabend, dass ich auf keinen Fall herumgrinsen dürfe. Dies muss wohl der Grund gewesen sein, dass ich auf allen Fotos des Weissen Sonntags ein ernstes Gesicht machte. Es schien, wie wenn es der traurigste Tag des Lebens gewesen wäre.

Eine Besonderheit der katholischen Kirchen sind die Kirchenbänke, die eine Vorrichtung zum Knien haben. An der Rückseite der Vorderbank ist jeweils ein Kniebrett montiert. Während der Gottesdienste und Gebetsstunden gab es festgelegte Rituale, bei denen sich alle Kirchen- besucher niederknieten. Knien tat man aber auch beim besonders andächtigen Beten oder nach der Beichte. Bequem war diese Stellung ganz und gar nicht.

erste heilige Kommunion in der katholischen Kirche

erste heilige Kommunion in der katholischen Kirche

Meine Grossmutter besass zu Hause eine solche Kirchenbank mit Kniebrett. Sie sah genau so aus wie die Bänke in der Kirche. Sie war lediglich viel schmäler und bot nur für eine Person Platz.

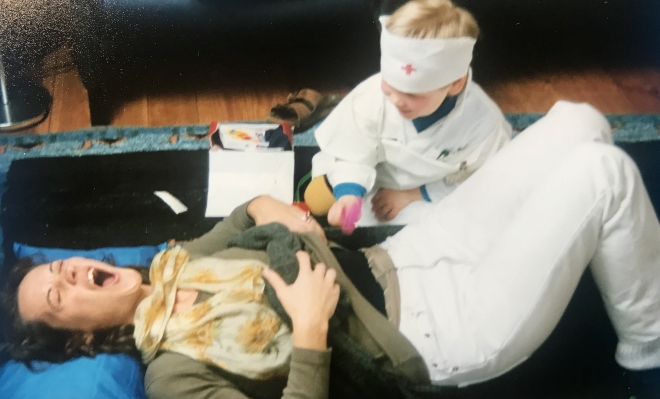

Dieser Betstuhl eignete sich prima für Spiele mit Freundinnen. Besonders der Moment der Kommunionsausteilung war beliebt. Wir knieten auf dem Kniebrett, falteten die Hände und streckten die Zunge heraus um die Kommunion zu empfangen. Das Kind, das den Pfarrer spielte, legte etwas Essbares als Hostie auf die Zunge und murmelte dazu unverständliche Worte.

Auch meine Mutter unterstützte dieses Spiel. Sie kaufte zu meiner grossen Überraschung Pommes Chips, die wunderbar als Hostienersatz dienen konnten. Dies war Motivation genug um immer wieder diese Episode zu spielen.

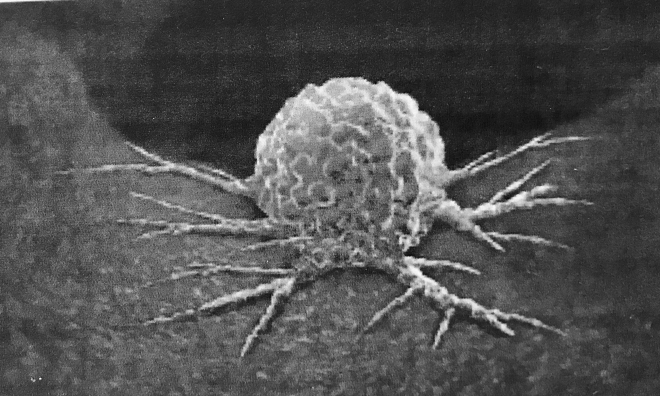

Päng machte es und da war er, unangemeldet, gnadenlos und unerwünscht. Der Krebs in der Brust versteckte sich vor mir. Es bestand keine Chance, dass ich etwas von aussen hätte spüren können. Sogar als ich genau wusste, wo er sich eingenistet hatte, konnte ich anfänglich nichts ertasten. Selbst meine Tochter, die etwas Übung im Abtasten von menschlichem Gewebe hat, hätte keinen Verdacht geschöpft. Später erhielt ich vom onkologischen Gynäkologen eine Anleitung, wie ich den etwas über 2 cm grossen Krebsknollen mit meinen Händen finden konnte. Regel Nummer eins: nicht im Sitzen oder Stehen die Brust abtasten. Es muss im Liegen sein. Dann musste man noch ordentlich das Brustgewebe wie eine Senftube nach oben bzw. von der Seite in die Mitte schieben. Auf diese Art und Weise konnte ich ihn doch endlich erspüren und wusste, die Mammografie hatte tatsächlich mich gemeint.

Wie wäre es wohl gekommen, wenn ich nicht rein zufällig beschlossen hätte mich um einen neuen Hausarzt zu kümmern. Meine langjährige Hausärztin wurde vor zirka 10 Jahren pensioniert. Seither war ich medizinisch gesehen obdachlos. Das änderte sich in diesem verhängnisvollen Frühling. Eine neue Hausarztpraxis ging vor kurzem in unserem Städtchen auf. Ich wollte endlich meinen erhöhten Cholesterinspiegel regelmässig kontrollieren lassen.

Aber wie es bei einem Erstgespräch sein kann, wollte der pflichtbewusste Arzt noch ein paar Dinge mehr wissen. Er fragte mich, wann ich die letzte Mammografie gemacht hätte. Etwas beschämt musste ich zugeben, dass sämtliche Couverts vom Präventionsprogramm “Donna” direkt im Altpapier gelandet seien. Auf dieses Bekenntnis schaute er mich mit seinen schönen dunklen Augen eindringlich an und beteuerte, dass jetzt der richtige Moment dazu wäre. Und so begann das Unheil. Obwohl die Entdeckung in Tat und Wahrheit ein Glück war. Denn es war genug früh, bevor sich Metastasen im Körper ausbreiten konnten. Danach wurde das restliche Jahr komplett durch diese Diagnose bestimmt.

Zuerst mal ging ich unbekümmert in die Mammografie. Das Telefon zwei Tage später beunruhigte mich noch in keiner Weise. Schliesslich kommt es oft vor, dass ein “Schatten” gesichtet wird. Den vorgeschlagenen Termin am folgenden Dienstag schlug ich wegen eines abgemachten Vorhabens in den Wind. Inzwischen weiss jeder, dass ich mit einer rosaroten Brille geboren wurde. Dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, denn es erspart mir grosse Vorausängste und Voraussorgen. Bis zum Ultraschall und sogar bis zur Eröffnung des

Laborergebnisses der Biopsie konnten mich keine wilden Gedanken in den Nächten stören. Beim Ultraschall realisierte ich jedoch erstmals, dass es sich nicht um etwas Harmloses handeln konnte. Das intensive Abtasten der Lymphknotengegend und die Blicke waren zu verräterisch. Es wurde jedoch kein klares Wort darüber geäussert. Dies war die Aufgabe des Hausarztes beim zweiter Besuch. Dort hätte ich viel lieber über den Cholesterinspiegel gesprochen als über den Laborbefund der Biopsie.

Uns Menschen fehlt so etwas wie ein Konzept, wie wir mit einem plötzlich eintreffenden schlechten Ereignis umgehen können. Solche Situationen lassen sich nicht antizipieren. Es zeigt sich erst im Moment des Eintreffens. Menschen reagieren sehr individuell. Meine

Reaktion war eher pragmatisch. Ich führte mir kurz die über zehntausend Frauen vor Augen, die dies bereits überstanden hatten. Brustkrebs ist der besterforschte Krebs und die medi-zinischen Behandlungen sind sehr weit entwickelt. So beschloss ich die vorgeschlagene Behandlungsprozedur gradlinig durchzustehen. Ich schlief weiterhin gut und machte psychisch und mental während des ganzen halben Jahres Chemotherapie keine Berg- und Talfahrten.

Wo im Körper wohnt wohl das Vertrauen und die Zuversicht? Gibt es ein physisches Plätzchen dafür? Meine Zuversicht in einen guten Ausgang der Krankheit war gross. Dieses Vertrauen ruht im tiefsten Innern. Es ist unmöglich, sich dieses Gefühl willentlich zuzuführen. Dies teilte ich meinem Bruder Giuseppe mit. Auch er musste in diesem Jahr mit zwei amputierten Beinen eine komplette Lebensumstellung hinnehmen. Auf meine Äusserung, ich sei sicher, dass dies schon gut kommen werde, schaute er mich mit zweifellosem Blick an und bemerkte ohne Firlefanz: “Weisst du, das ist bei uns so”. Bestimmt meinte er damit, dass wir in unserer Familie mit Urvertrauen und Zuversicht gut ausgestattet wurden.

Seit einigen Jahren wird viel von Resilienz gesprochen. Gerade das Fehlen der Resilienz wurde zum gesellschaftlichen Thema. Widerstandsfähigkeit zu erlernen ist in unserer komfortablen Zeit definitiv schwieriger geworden.

Ich wuchs in keiner Komfortzone auf. Uns Kindern wurde viel zugetraut. Man vertraute darauf, dass wir zu diesem oder jenem fähig seien, und mutete uns viel Selbständigkeit zu. Ich bekam in meiner Kindheit die Gelegenheit selber zu mir zu schauen. Mit Bestimmtheit ist dies eine der Voraussetzungen zur Bildung einer Widerstandsfähigkeit.

Das Grundstück war zirka 2000m2 gross. Auf zirka 1000m2 standen das Haus, die Schreinerei und der Schopf. Es gab überall unzählige Ecken, Nischen und Verstecke. Ein unglaublicher Spielplatz für viele Abenteuer. Wir tummelten uns auf dem ganzen Areal. Es bestand eigentlich keine Chance zu wissen, wo die Kinder waren und was sie taten. Niemand hätte Zeit gehabt uns zu suchen geschweige denn zu überwachen. Es war auch besser so. Denn wir scheuten nichts. Mein 2½ Jahre älterer Bruder August war abenteuerlustig und für alles zu haben.

Astrid Lindgren beschrieb meinen Bruder im Buch „Immer der Michel“ ganz zutreffend. Schliesslich hatte er auch eine kleine Schwester, die im Buch Lina hiess und die mit Begeisterung und Unbekümmertheit alles mitmachte.

Mit August unternahm ich richtig gefährliche Abenteuer. Als ich zirka 10 Jahre alt und August 2 ½ Jahre älter war, kletterten wir durchs Dachfenster auf das Dach des 12 Meter hohen Hauses. Klettern war sowieso unsere Leidenschaft und die Höhe konnte uns nichts anhaben. Kein Wunder wurde August später Zimmermann. Wir liefen locker über die Ziegel und fühlten uns absolut sicher. Auf die Spitze trieben wir es, als wir bis an den Rand des Daches liefen und uns hinsetzten.

unser Haus: zuvorderst das Wohnhaus. Rechts hinten die Schreinerei

Vorne die Schaufenster des Ladens

Wir konnten die Höhenluft nicht lange geniessen. Der Ausflug nahm ein abruptes und beschämendes Ende. Die Nachbarin hatte uns entdeckt und telefonierte umgehend der Mutter. Diese kam in Windeseile hinauf, schaute aus dem Dachfenster und befahl uns mit ruhiger Stimme sofort zurückzukommen. Das böse Ende kam auf dem sicheren Estrichboden. Die erste und einzige Ohrfeige der Mutter musste ich hier einstecken. Gleichzeitig prasselte ein Schimpftirade auf uns nieder.

Ein weiterer Abenteuerplatz war der Holzschopf, der verschiedene schräge und verwinkelte Dächer hatte. Auch da gingen wir gerne aufs Dach. Nur war es da nicht halb so gefährlich. Im Winter liebten wir das Schneerutschen mit Plastiksäcken auf den für das Gesäss gerade richtig rund geformten Ziegeln.

Es passierte eigentlich nie etwas wirklich Ernsthaftes. Alle von uns hatten ab und zu Schrammen und Beulen.

Eine bleibende Erinnerung an den Sägewagen holte sich Theres an einem schönen Sonntag. Sie lebt seither mit einem krummen Fingernagel. Der Sägewagen war ein tolles Eisenbähnli, das auf Schienen zirka 10 Meter hin und her fahren konnte. Wir legten uns bäuchlings auf den Wagen und fuhren immer wieder die kurze Strecke ab. Da kam plötzlich der Mittelfinger zwischen die Schiene und das Wagenrad. Das Nagelbett des Fingers wurde dabei abgedrückt.

August holte sich einmal einen doppelten Unterarmbruch. Er unterschätzte die Höhe des Hausvordaches komplett. Denn er meinte, er könne einfach auf die kleine Wiese darunter springen und zeigte mir, wie das geht. Bei den meisten Dummheiten war ich mit grosser Begeisterung dabei. Nur diesen tollkühnen Sprung wagte ich nicht.

Als Jugendlicher unternahm August weitere Abenteuer mit Freunden. Da wollte er die kleine Schwester nicht mehr dabei haben.

Neben unserem Grundstück bot auch die nähere Umgebung viele Möglichkeiten für spannende Unternehmungen.

Der Bach hinter dem Haus und die nahe Reuss blieben über lange Zeit Anziehungspunkte. Es gab keine Jahreszeit in der ich nicht unfreiwillig in einem dieser Gewässer gelandet bin. Wenn dies vorgefallen war, musste ich mich möglichst ungesehen ins Haus schleichen. Niemand durfte sehen, dass ich tropfnass war. Denn besonders die Reuss galt als sehr gefährlich. Wenn ich hätte gestehen müssen, wo ich gewesen war, hätte es bestimmt ein Zetermordio gegeben.

Familienausflüge gab es eigentlich kaum. Wir fuhren allenfalls auf den elterlichen Bauernhof meines Vaters ins Mooshüsli nach Oberkirch. Im Opel Kadett Kastenwagen hatten mindestens 6 Kinder Platz. Der Vater war am Steuer, die Mutter daneben und mindestens 4 Kinder auf dem Rücksitz. Zwei weitere Kinder platzierten sich rückwärts im Kastenwagen des Autos. Da wir meistens zur Kirschenzeit gingen, mussten sie sich zwischen die Kirschenkisten quetschen, die beim Heimweg gefüllt waren.

Die meisten Sonntage blieben wir zu Hause mit immer ähnlichem Tagesablauf. Zuerst war der Sonntagmorgen- Gottesdienst, dann das Mittagessen mit Poulet und am Nachmittag ein Spaziergang in der Umgebung oder an die Reuss.

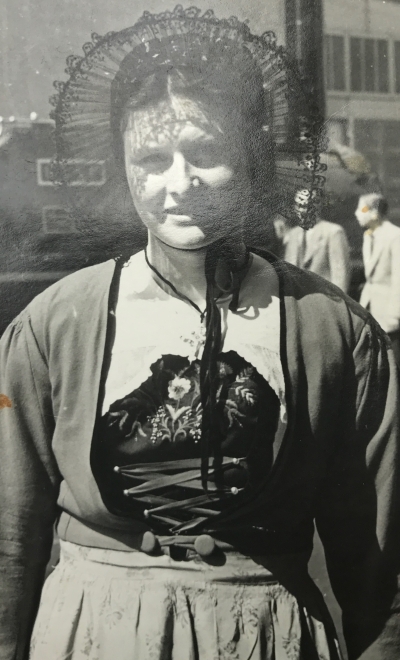

sonntäglicher Spaziergang in der näheren Umgebung.

Ich sitze rechts der Mutter

Trotzdem waren die Sonntage keinesfalls langweilig. Sehr aufregend und spannend waren die Nachmittage, wenn die älteren Nachbarsbuben kamen. Dann spielte eine ganze Kindermeute bei uns neben dem Haus Schlagball.

An regnerischen Sonntagen stand eine grosse, frisch geputzte Werkstatt zur Verfügung. In diesem Indoorspielplatz standen hölzerne Bockleitern für Hüttenkonstruktionen und kleine Rollwägelchen zum Spielen bereit.

In viel deutlicher Erinnerung blieb mir der Unfall meines Bruders Alois. Es war an einem Montagmorgen im März 1979. An diesem Tag begannen die Abschlussprüfungen der Bezirksschule Sins. Bereit für den ersten Prüfungstag stand ich an diesem Morgen auf. Mein gutes Gefühl, dass ich diese Prüfung prima meistern würde, änderte sich schlagartig. Im Treppenhaus traf mich der Schreck und die schnelle Gewissheit, dass etwas Schlimmes passiert sein müsse. Die Steinplatten waren voller Blut. In der Küche weinte die Mutter. Der Vater fuhr unterdessen mit dem verletzten Bruder und einem abgeschnittenen Finger ins Kantonsspital Aarau.

Dort wurde einer von zwei abgeschnittenen Fingern wieder angenäht. Nach der Reha-bilitationsphase nahm er seine Schreinerarbeit wieder auf. Der wieder angenähte Finger hatte keinen klaren Platz in der linken Hand. Er war weder Zeige- noch Mittelfinger und wurde nie wieder wirklich beweglich. Funktionell gesehen war er kaum mehr brauchbar. Auch bei Alois hatte man nicht den Eindruck, dass er bei der Verrichtung seiner Arbeit eingeschränkt gewesen wäre.

Mit diesem Erlebnis musste ich an den Prüfungstag antraben und einen Aufsatz schreiben. Keines der vorgesetzten Aufsatzthemen konnte mich für eine vernünftige Geschichte inspirieren. Eines der Themen taugte meines Erachtens jedoch gut genug um umgedeutet zu werden. So schrieb ich den Titel: „Eine Maschine, die mich fasziniert“ in „Ein Werkzeug, das mich fasziniert“, um. Ich war glücklich eine taugliche Lösung gefunden zu haben. Nach meiner Ansicht gelang es mir recht gut über „die menschliche Hand als das ausgeklügeltste Werkzeug“ zu schreiben. Mit dieser Reflexion über die Hand hätte ich eigentlich schon mal die besten Voraussetzungen für eine zukünftige Ergotherapeutin geschaffen. In der Einführung und im Schlusswort wurde das Erlebnis vom Unfall am Morgen beschrieben und die Umwandlung des Themas begründet. Die Note, die ich für diese gedankliche Auseinandersetzung erhielt, war enttäuschend. Als sonst gute Aufsatzschreiberin erreichte ich ein knappes genügend. Die Testbewerter waren wohl überfordert mit meiner eigenwilligen Interpretation des Themas. Wie sollten sie bloss meine Arbeit in die vom Kanton vorgegebenen Bewertungskriterien einordnen.

In meiner späteren Arbeit als Ergotherapeutin erlebte ich viele Handverletzungen. Es ist erstaunlich, welche Mobilität man heute auch nach schlimmen Unfällen dank ausgeklügelten Operationstechniken und einer ergotherapeutisch unterstützten Handrehabilitation wieder hinkriegt. Davon konnten mein Vater und mein Bruder leider nicht profitieren.

Die einzige, die aus meiner Sicht nie Kind war in der Familie, war Maria. Auf allen Fotos stand sie gross und stramm neben einer riesigen Kinderschar.

Wenn sie in den Ausgang ging, machte sie sich schön. Sie toupierte ihre Haare und kleidete sich in ein Gesamtkonzept mit grünem Kleid, grünen Schuhen und grüner Handtasche. Dazu schmückte ein Goldketteli gut abgestimmt sowohl die Schuhe, die Handtasche und auch das grüne Kleid. Der Lippenstift durfte niemals fehlen. Etwa so auszusehen war ein erstrebenswertes Ziel für mich. Als Vorbereitung schlüpfte ich schon mal in die grünen Schuhe mit den hohen Absätzen und übte darin zu laufen.

An meine Schwester Maria habe ich keine Erinnerung ohne ihren Mann Ludwig. Bevor sie verheiratet waren, kam er an den Sonntagen mit einem kleinen Auto und holte seine zukünftige Frau ab. Sie verbrachten diese Nachmittage aber nicht in trauter Zweisamkeit. Die “vier Kleinen”, das waren Alois, Theres, August und ich, durften mitgehen.

Man führe sich mal diese lustige Szene vor Augen. Da fährt ein Paar, beide knapp über zwanzig Jahre alt, mit einem kleinen Auto an den Zugersee. Aus dem Auto steigen vier Kinder im Alter von 12, 9, 7 und 5 Jahren. Sie packen Picknickdecke, Cervelat und Badehosen aus und vertummeln munter den Sonntagnachmittag zusammen. Erstaunlicherweise waren diese Unternehmungen für meine Schwester und ihren zukünftiger Mann weder eine Plage noch eine Zumutung. Sie hatten soviel Spass, dass verschiedene weitere Ausflüge folgten.

Einige Jahre später war Maria schwanger und der Geburtstermin war gegen Ende Februar. Ich fragte sie, ob sie das Kind nicht an meinem Geburtstag gebären könne. Sie raubte mir jedoch jegliche Illusion. In der Tat kam Rebekka nur zwei Tage nach meinem Geburtstag zur Welt. Nun war ich mit acht Jahren Tante geworden. Bald kam Lea und etwas später Simeon. Maria entlastete unsere Mutter oft indem wir Kleineren bei ihr in Kägiswil Ferien machen durften.

Später in Sarnen hüteten Theres und ich ihre Kinder und ermöglichten Maria und Ludwig kinderfreie Wochenenden.

Wir waren keine braven Kinder. Mutti sagte sogar oft dass August und ich die schlimmsten Kinder gewesen seien. Wahrscheinlich hatte sie alles Frühere bereits vergessen.

Jedenfalls hatten wir unser eingefleischtes Mittagessen-Streitritual mit den Füssen unter dem Tisch. Wir hatten festgelegte Essensplätze. August und ich sassen immer direkt vis à vis voneinander. Das war natürlich der grösste erzieherische Fehler. Aber im Denken unserer Eltern musste die Sitzordnung einfach so sein. August sass auf der Bank links vom Vater. Ich sass auf dem Stuhl rechts von der Mutter. Mutter und Vater sassen immer vis à vis voneinander. In dieser Ausgangsstellung wussten August und ich sofort bei Beginn des Essens, was wir mit unseren Füssen unter dem Tisch zu tun hatten. Wir waren in ständigem Fusskontakt und kämpften um die Mittelstange des Tisches.

Dies bewirkte wahrscheinlich, dass ich immer so langsam beim Essen war. Alle andern waren schon längstens fertig und ich löffelte immer noch die Suppe aus dem gelben Plastikteller. Als Jüngste hatte ich nämlich diesen Teller bis ich sicher weit über 10 Jahre alt war. August ass noch sehr lange aus dem grauen Plastikteller.

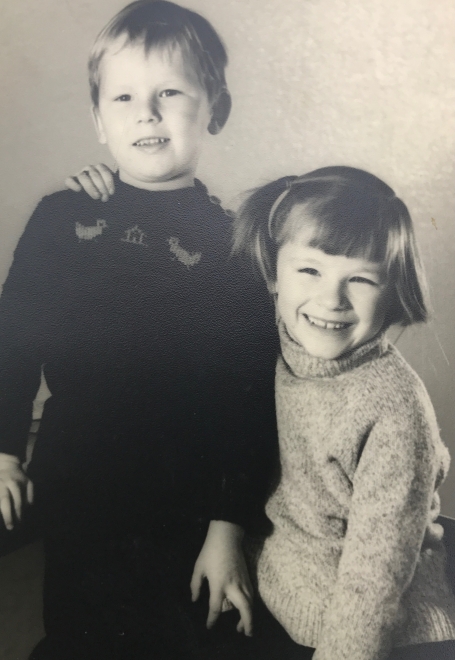

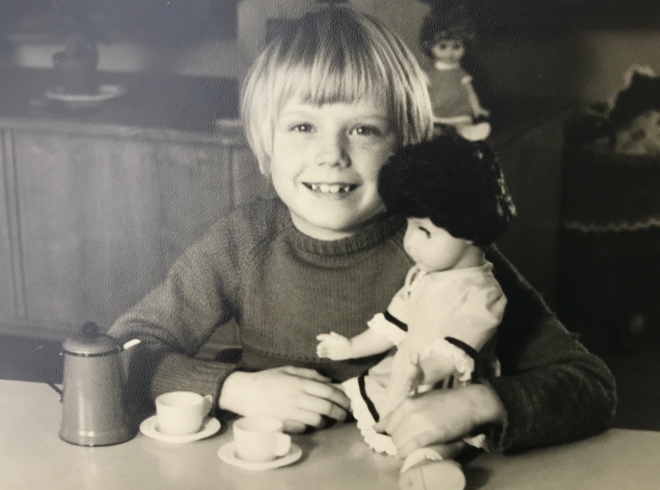

oben: August und Theres, unten: August mit mir

oben: August und Theres, unten: August mit mir

Ich habe wohl in meiner Kindheit so viele Stunden in der Kirche verbracht, wie die meisten Menschen ihr ganzes Leben lang nicht aufholen können.

Ein sehr obligatorischer Kirchbesuch war die wöchentliche Messe am Wochenende. Diese fand in der Regel am Sonntagmorgen um 9.30 statt. In der Kirche hatte es für sämtliche Kirchgänger eine vorgeschriebene Sitzordnung. Bei den Kindern ging es nach den Schulklassen: Die Erstklässler waren in der 1. Kirchenbank, die Zweitklässler in der zweiten etc. Die Mädchen im linken Kirchenschiff, die Knaben im rechten Kirchenschiff. Dahinter waren die Frauen wiederum auf der linken Seite und die Männer rechts hinter den Knaben. Ging ein Ehepaar gemeinsam zur Kirche, waren sie zusammen auf der rechten Seite.

Ging eine Frau allein, war sie selbstverständlich auf der linken Seite.

Spannend wurde es, wenn es im Dorf neue Paare gab. Immer wenn ein Paar zusammen kam - es konnte auch unverheiratet sein – bekannte sich das Paar öffentlich zur Beziehung, indem es zusammen in die Kirche ging und sich zusammen auf die rechte Männerseite setzte.

Ich war jahrelang mit den gleichen Schulfreundinnen in der Kirche. Auch da gab es manches Bekenntnis untereinander. Immer, wenn im kirchlichen Ablauf vom Pfarrer gesagt wurde: „Erhebet eure Herzen“, sprachen die Kirchenbesucher im Chor: „Wir haben sie beim Herrn“. In diesem Moment flüsterten wir uns zu und fragten uns gegenseitig: “Bei welchem Herrn hast du dein Herz?”. Das war immer ein Anlass zum Kichern.

Der kleine Bruder der Freundin brachte uns auch zuverlässig zum Lachen. Er ging noch nicht zur Schule und durfte deshalb neben seiner Schwester im Kirchenbank sitzen. Mit ihm wurde es besonders lustig, wenn er statt “Bitt für uns” immer lautstark “pippluns” in die Kirche schrie.

Später durften wir am Samstagabend in den Vorabendgottesdienst gehen. Wie die meisten in meinem Alter gingen wir überhaupt nicht gerne in die Kirche. So hatten wir auch unsere Tricks um dies zu umgehen. Als ich zirka 14 Jahre alt war, stand ich mit einer Freundin zusammen rechtzeitig vor der Kirchentür. Wichtig war dabei, dass wir von der Dorfbevölkerung gesehen wurden. Als dann alle in der Kirche verschwunden waren gingen wir für ¾ Stunden spazieren. Pünktlich bei Kirchenende standen wir wieder vor dem Kirchenportal.

Weitere Kirchenanlässe fanden unter der Woche statt. Vor allem der Mai war kirchlich gesehen sehr überbelastet. Am Montag, am Mittwoch und am Freitag fand die Maiandacht statt. In dieser halben Stunde wurde ausschliesslich Rosenkranz gebetet. Dafür hielt man die Gebetskette in der Hand. Bei jedem Gebetsdurchgang konnte man eine Perle weiter vorrücken und hatte so eine Übersicht, wie lange es noch geht.

Dann gab es den monatliche Herzjesufreitag. Dieser fand am Morgen früh um 6.00 statt.

Im Dezember gab sehr viele weitere Frühandachten. Zum Glück mussten wir nicht all zu oft in diese gehen.

Da wir ja arme Sünder waren, mussten wir samstags auch immer wieder zur Beichte. Im abgedunkelten Beichtstuhl gestanden wir dem Pfarrer unsere Sünden. Obwohl ich nicht die Bravste war, kamen mir in diesem Moment keine Sünden in den Sinn. Deshalb hatte ich mir etwas zurechtgelegt. Ich sagte dem Pfarrer jedes Mal, dass ich der Mutter die Zunge herausgestreckt habe. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich dies wirklich getan habe oder nicht. Aber damit war ich gerettet. Darauf flüsterte der Pfarrer unverständliche Worte, gab mir die Absolution und den Auftrag im Gebetsstuhl noch einige “Gegrüsst seist du Maria” zu beten.

Das einzige, was mir bei all diesen kirchlichen Ereignissen recht gut gefiel, waren die Bet- und Bittgänge. Diese fanden immer im Mai statt.

Die gesamte Dorfbevölkerung lief über die Felder und betete, dass die Ernte gut ausfallen solle. Natürlich war bei dieser Prozession die Reihenfolge und der Platz, wo jeder stehen und laufen musste, streng festgelegt. In der Mitte lief der Pfarrer eine Monstranz tragend unter einem Baldachin. Während des Laufens wurde gebetet, gesungen und ab und zu auch einfach still gelaufen. Die Gebete und die Gesänge waren sicher verzerrt. Denn die Kolonne war sicher über 100 Meter lang und das zusammen sprechen oder singen war schlichtweg unmöglich.

Es fanden drei Bittgänge statt. Der weiteste Marsch war am Sonntagnachmittag nach Beinwil. Ich mochte diese Bittgänge wahrscheinlich auch wegen dem Fünflieber. Nach der Ankunft gab es eine Messe in der dortigen Kirche und danach die langersehnte heisse Ovomaltine mit einem Nussgipfel dazu.

Am Montagmorgen früh lief man nach Auw und am Dienstag nach Abtwil.

In meiner Kindheit hatten Hochzeiten eine grössere Faszination. Da eilte ich an den Samstagnachmittagen sogar freiwillig Richtung Kirche. Jeweils um 14.00 wurde geheiratet. Meistens war das Paar oder mindestens die Braut aus dem Dorf und man kannte sie. Etwa eine Stunde später musste man mit einem kleinen Plastiksäcklein ausgerüstet bereitstehen. Der grösste Moment, den man mit Herzklopfen abwartete war der Augenblick, in dem die Braut aus der Kirche trat. Sie und ihr frisch Angetrauter verliessen die Kirche als erstes. Dahinter waren die Mädchen, die den Schleier, im besten Fall einen sehr üppigen und langen, hielten. Dann kamen die Verwandten und die weiteren Personen in eher ungeordneter Abfolge. Meistens wurde das Brautpaar von irgendwelchen Vereinen oder Freunden empfangen. Diese schwangen die Fahnen oder hatten ein Tor aus Blumen und Zweigen vorbereitet. Wir Dorfkinder warteten dahinter und waren startbereit für das Auflesen der “Feuersteine”. Diese Bonbons waren in farbiges Papier eingepackt und hatten eine absolut nicht mundgerechte würfelige Form. Nur an Hochzeiten kamen die Feuersteine zum Einsatz. Schliesslich konnte man auf der Innenseite des Papiers immer einen sinnreichen und zur neuen Lebensphase passenden Spruch lesen. Die Bonbons bestanden aus purem farbigem Zucker und schmeckten nicht einmal wirklich gut. Trotzdem ging es darum möglichst viele davon zu erwischen und als Beute nach Hause zu tragen.

Der Hochzeitsmonat war natürlich der Mai. Da wiederholte sich das Schauspiel jeden Samstag.

Meine Eltern heirateten im April 1945. Auf dem Hochzeitsfoto trug mein Vater einen Hut und stand auf einem Randstein. Der weisse Brautschleier der Mutter war geschickt über die Füsse des Vaters drapiert. So konnte niemand die geschickte Tarnung mit dem Randstein entdecken. Der Vater war nämlich einen ganzen Kopf kleiner als die Mutter. Nach der Hochzeitszeremonie leisteten sich meine Eltern eine bescheidene dreitägige Reise im Gebiet des Vierwaldstättersees. Genaue Details sind uns leider keine bekannt. Das Rotzloch und der Bürgerstock waren aber die wichtigsten Orte, die vom Vater am meisten genannt wurden.

Der zweite Weltkrieg wurde im Juni darauf beendet. Obwohl die Schweiz nicht arg vom Krieg betroffen war, war die Nachkriegszeit auch hier gut zu spüren. Viele Dinge waren Mangelware. Man ging höchst sorgsam mit allem um, verwendete es mehrfach und flickte es, bis es wirklich nicht mehr ging. Es musste in diesen Jahren auch in der Schweiz unheimlich viel gearbeitet werden, damit man einigermassen über die Runden kam. In diesen Nachkriegsjahren begann das Ehe- und Familienleben meiner Eltern.

Im November 1969 heiratete meine älteste Schwester. Ich war damals gerade 6 Jahre alt. Meine Schwester Theres und ich trugen ein rotes hübsches Röckli aus rotem Manchesterstoff. Für einmal waren wir beide, die zwei wichtigsten Personen nach dem Brautpaar und durften direkt hinter ihnen aus der Kirche schreiten. Leider hatte meine Schwester Maria keinen langen Brautschleier. So trugen wir lediglich Blumen hinterher. In dieser Position kamen wir uns unheimlich wichtig vor.

An das Fest im Restaurant mit der Musik und dem sehr langen gedeckten Tisch kann ich mich bestens erinnern. Es war berauschend schön.

Die Spiele und die gebotene Unterhaltung waren auch für mich perfekt.

Bei einem Spiel wurde ein immens grosses und zehnfach eingepacktes Paket weitergegeben. Jeweils eine Person, die die Bedingungen erfüllte, die auf dem Paket standen, durfte die nächste Schicht des Paketes enthüllen. Man suchte also unter den Gästen den Menschen mit der längsten Nase oder der grössten Schuhgrösse. Am Schluss durfte die jüngste Festteilnehmerin eine Schicht auspacken und das Geschenk der Braut übergeben. Das machte ich natürlich sehr gerne und übergab ddas Geschenk meiner Schwester und Gotte.

Am meisten beeindruckte mich aber, dass meine frischvermählte Schwester bereits am nächsten Tag auf die kanarischen Inseln auf die Hochzeitsreise flog.

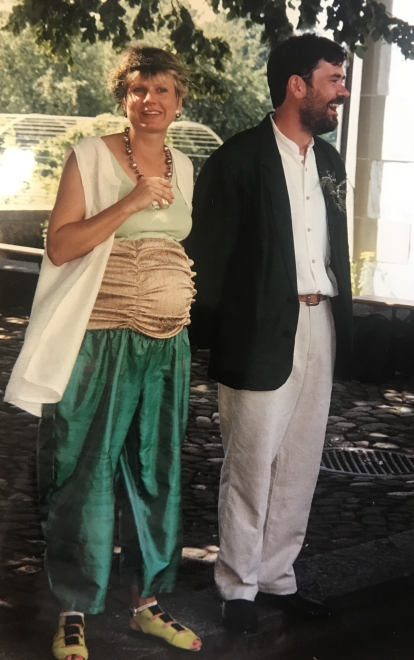

Hans Peter und ich heirateten im Jahr 1997 und feierten dies im Sommer darauf mit einem grossartigen Fest. Wir kannten uns damals schon zehn Jahre und hatten bereits die 3jährige Tochter Felice.

Das Fest fand an einemder schönsten und wärmsten Augusttage statt. Mein gut sichtbarer schwangerer Bauch mit den Zwillingen war schön in goldigem Stoff eingepackt.

Das Wort Hochzeitsreise, das in meiner Kindheit so glamourös und vielsagend daher kam, hatte für uns keine Bedeutung mehr.

Diese Romantik rund um die Hochzeit wurde in unserer Zeit und unseren Kreisen nicht gelebt und war eher verpönt. Es wäre auch dahin geschwatzt, wenn ich eine unserer früheren Reisen als Hochzeitsreise bezeichnen würde.

Wiederum 25 Jahre später bekam das Heiraten und das Fest drumherum eine neue exklusive Bedeutung. Seit einigen Jahren geht es darum für diesen einmaligen besonderen Tag eine besondere Inszenierung aufzubauen. Alles muss für die Fotos und Filme stimmen. Eines vom wichtigsten dabei ist die richtige “Location” zu finden. Das Fest wird oft nicht selbst geplant. Dazu gibt es spezielle Hochzeitsfirmen, die dieses Event gern und teuer organisieren können. Für den richtigen Ort nimmt man selbstverständlich auch Reisen mit der gesamten Gesellschaft ins Ausland in Kauf.

Da hingegen war unsere Hochzeit doch ziemlich "selbst gebastelt".

Bete und arbeite. Das war bei uns wortwörtlich so. Alle arbeiteten sehr viel. Auch wir Kinder wurden überall eingespannt. Es war einfach normal. Niemand musste erklären, dass es alle brauchte, damit das Gefüge funktionieren konnte. Wir arbeiteten in der Schreinerei, im Haushalt und einfach überall und immer. In der Schreinerei stand ich sehr oft hinter der Hobelmaschine und nahm das Holz ab, das der Vater vorne hineinschob. Stück für Stück legte ich auf ein Wägeli. Die Leisten kamen meistens noch ein zweites oder sogar drittes Mal durch die Hobelmaschine.

Zu dieser Zeit sparte man an Massivholz und arbeitete mit Furnieren. Diese milimeterdünnen Holzscheiben mussten zusammengeleimt werden. Die Kinderarbeit war jeweils die Kleberesten mit heissem Wasser und Spatel abzuschaben und die Furniere zu reinigen.

Am Samstag musste die ganze Werkstatt gründlich geputzt werden. An verschiedenen Stellen in der Werkstatt waren Löcher für ein Absaugsystem montiert. Das war sehr praktisch. Wir starteten den Ventilator und wischten mit dem Besen alle Späne und Holzstaub in Richtung der Löcher. Dort wurden sie wie von einem Staubsauger eingesaugt und gelangten durch Röhren in den Extrakeller. Einsaugen war super. Es ging ohne grossen Aufwand und machte sogar Spass. Nur, war der Keller einmal voll, musste dieser von Hand entleert werden. Da musste Holzkiste für Holzkiste mit Span aus dem Untergrund wieder hinauf gehoben werden. Die Holzspäne wurden von einem Lastwagen abgeholt und zu verbrennbaren Holzpriketts verarbeitet. Nach dieser staubigen Arbeit war die Nase jeweils voll von Schmutz und die Taschentücher waren schwarz geschnäuzt.

Der Haushalt wurde von der Grossmutter, den Haushalthilfen, die jeweils ein Jahr bei uns waren, und den Mädchen erledigt. Es mussten grosse Mengen an Nahrungsmitteln herbeigeschafft und gekocht werden. Später konnte ich mir nicht mehr vorstellen, wie die Nahrungsmittel angeschleppt wurden. Ich erinnere mich nur an die täglich zwei Kilo Brote und an die viele Milch. Denn eine gewisse Zeit war es meine Aufgabe jeden Tag 10 Liter Milch nach Hause zu tragen. In jeder Hand hielt ich einen Kessel mit jeweils 5 Liter Milch drin. Eine meiner Schwestern leerte einmal so einen Milchkessel unterwegs versehentlich aus. Dies war ein riesiges Drama, das wir uns eigentlich nicht leisten konnten.

Damit die Essenskocherei ein bisschen einfacher ging, hatten wir jeden Wochentag das ungefähr gleiche festgelegte Menu. Am Montag gab es Reis mit irgend etwas, am Dienstag gab es Adrio, am Mittwoch stand Gehacktes mit Hörnli auf dem Tisch, am Donnerstag gab es Voressen mit Kartoffelstock, am Freitag entweder Fisch oder Käsekuchen. Am Freitagabend ging der Metzger mit dem grossen Korb von Haus zu Haus. Uns brachte er jeweils ein Stück Siedfleisch. Dieses wurde am Samstag zu Mittag gekocht. Natürlich immer mit der Fleischsuppe voraus.

Das Festessen am Sonntag war ein ganzes Poulet und, wenn wir viel Glück hatten, gab es sogar Pommes Chips dazu.

Fleisch gehörte zur täglichen Nahrung. Nur am Freitag wurde darauf verzichtet. Gemüse und Salat assen wir nicht so viel. Bei den Gemüsen waren es vor allem Bohnen, Sellerie und Rüebli. Die Mutter kochte dem Vater oft Apfelschnitze, damit auch er etwas Gesundes zu sich nahm. Salat war eher selten.

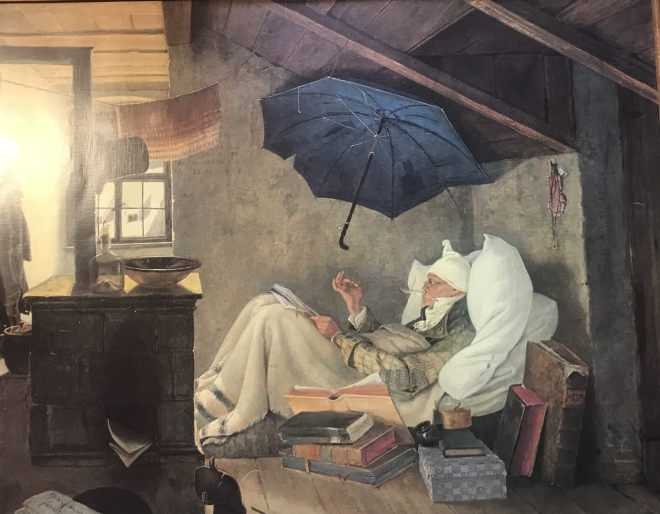

Seit kurzem hängt das Bild von Carl Spitzweg “der arme Poet” an der blauen Wand über unserem Bett. Hans Peter war überhaupt nicht begeistert, als ich das Kunstwerk nach Hause brachte, und die Platzierung an diesem Ort missfiel ihm erst recht. Doch die Ablehnung war schnell beiseite geräumt. Denn ein Dichter, der über dem Bett hängt, ist überaus praktisch. Er streut Nacht für Nacht seine poetischen Gedanken über einen. Etwa so anstrengungslos stellte ich mir mein Buchprojekt vor, in das ich mich kurz darauf mit grossem Elan stürzte. Alle Zutaten existierten bereits. Ich brauchte weder neue Buchstaben noch Wörter zu erfinden. Meine Aufgabe war es bloss sie in einer sinnvolle Reihe hintereinander zu fügen.

Das Bild vom armen Poet erhielt ich von meinem bayrischen Schwager Hans. Von ihm und seiner Familie handelt die folgende Geschichte. Was jetzt kommt, wird mir kaum jemand glauben.

Hans kommt aus einer Grossfamilie und hat neun Geschwister. Sie wuchsen in einer Schreinerei im bayrischen Aschheim auf. Sein Vater hatte Wagner gelernt. Die Wagenräder wurden aber schon bald nicht mehr von Hand hergestellt, und deshalb führte er den Betrieb als Schreinerei weiter. Die Eltern von Hans hatten die Jahrgänge 1912 und 1923. Der Altersabstand zwischen den Eltern betrug also 11 Jahre, genau wie unsere Eltern. Der älteste Sohn hatte denselben Jahrgang wie unsere älteste Schwester und die jüngste hatte meinen Jahrgang. Es waren sechs Mädchen und vier Knaben. Und zu guter Letzt hatten sie noch dieselben Namen. So kommt es, dass bei der Familie Sturm auch eine Maria, eine Anne, eine Theres, eine Käthy ein Josef und ein Hans aufwuchsen. Meine Schwester Käthy heiratete in diese bayrische Familie hinein und nahm den Hans. Ihre beiden Söhne Korbinian und Severin waren also wirklich stark herausgefordert die Übersicht über ihre grosse Verwandtschaft zu behalten. Auf der Deutschen wie auch auf der Schweizer Seite standen sich zwei gleiche Familienkonstellationen gegenüber - je neun Onkel und Tanten rechts und neun Onkel und Tanten links.

Als ich meinem Schwager Hans beim Besuch in Landshut von meiner Begeisterung für Spitzweg erzählte, holte er sogleich das Bild des armen Poeten aus seinem Fundus. Er brauche es nicht mehr und ich dürfe es gerne in die Schweiz mitnehmen. Ich nahm es freudig entgegen, hängte es am selben Tag über dem Bett auf, überzeugte meinen Mann von dessen Wirkung und war bereit für den Wörtersegen im Schlaf.

Vor vielen Jahren gab ich einmal einige BHs für eine Brustkrebsmanifestation ab. Bis ich selbst davon betroffen war, hatte ich mich keine Sekunde mit dem Thema Brustkrebs auseinandergesetzt, und mein Wissen war dementsprechend gering. Nur schwach erinnere ich mich an diesen Aktionstag. Jeder BH sollte an eine brustkrebsbetroffene Frau in der Schweiz erinnern. Die BH’s wurden an langen Wäscheleinen aufgehängt und schmückten den Bundesplatz. Man wollte aufzeigen, wie verbreitet diese Krebsart war.

Meine Ahnungslosigkeit ging soweit, dass ich meinte, der Krebs sei nur etwas sehr Lokales - eben nur in der Brust. Dieser könne entfernt werden, im schlimmsten Fall mit einer ganzen Brustamputation und voilà. Die Selbsterfahrung lehrte mich auf unliebsame Weise etwas anderes. Auch ein Brustkrebs betrifft den ganzen Körper. Auch ein Brustkrebs hat die Kapazität sich im ganzen Organismus auszubreiten und seine Untaten anzurichten und im schlimmsten Fall sogar zum Tod zu führen.

Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Sehr viele verschiedene Faktoren, die durch eine Biopsie im Labor aufgeschlüsselt werden, bestimmen die erforderlichen Behandlungen.

Kaum wusste man von meinem Krebs in der Brust, begann die gigantische Behandlung ihn zu bekämpfen. Die Chemotherapie musste so schnell wie möglich begonnen werden. Glücklicherweise waren bei mir noch keine Metastasen gefunden worden und das sollte auch so bleiben, deshalb ging man gleich mit starkem Geschütz dahinter. Der Onkologe wollte bereits am andern Tag nach dem Gespräch mit der ersten Dosis beginnen. Der erste Cocktail war eine rote Flüssigkeit. Tröpfchenweise floss er in mich hinein. Mit dem Epirubicin im Körper verfärbt sich sogar der Urin. Alle zwei Wochen verbrachte ich 3 - 4 Stunden im Behandlungsraum einer onkologischen Praxis auf einer Liege. Der zweite Cocktail, der mir im Abstand von drei Wochen verabreicht wurde, bestand aus einem Eibenpräparat. Aus der giftigen Eibe wird der Wirkstoff Docetaxel gewonnen. Diese Substanz bremst die schnell wachsenden Krebszellen.

Die Chemotherapie ist schon ein starkes Ding. Sie setzte mich zeitweise komplett ausser Gefecht. Die ersten 3 Tage nach der jeweiligen Infusion waren sehr gut ertragbar. Wahrscheinlich machte mich das verabreichte Cortison während den ersten drei Tagen lebendig und unternehmungslustig. Übelkeit oder Erbrechen hatte ich nie. Das konnte zum Glück medikamentös verhindert werden. Etwa am 4. Tag nach der Infusion überfiel mich die grosse Müdigkeit mit einer Wucht, wie wenn ich von einem Lastwagen überrollt worden wäre. Eine körperliche Schwere, die sich kaum beschreiben lässt und die ich davor noch nie erlebt hatte, legt mich lahm. Dann rappelte ich mich wieder langsam auf. Die restlichen Tage bis zur nächsten Medikation waren recht gut und ich konnte fast vergessen, was vorgefallen war. Doch genau im Moment, als sich das Leben wieder einigermassen gut anfühlte, kam der nächste Schuss. Wieder lag ich kaputt auf dem Sofa und durchlebte den nächsten Chemozyklus.

Das Leben wurde in diesem halben Jahr langsamer. Kein Vergleich zum früheren Leben, das ich in einem Vollgastempo durchlebte. Vorbei war es mit meiner fast unerschöpflichen Energie und Ausdauer. Nun wurde ich abrupt auf Null hinunter gebremst.

Neben der Müdigkeit gab es noch andere Nebenwirkungen. Es war nicht schlimm keine Kopfhaare mehr zu haben. Mit der Perücke hatte ich mich prima arrangiert. Komischer war, dass die gesamte Körperbehaarung wegfiel. Noch nie im Leben hatte ich so schöne haarlose Beine. Leider hatte ich in diesem Sommer keine Gelegenheit diese perfekten Unterschenkel der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Augenbrauen und Wimpern waren ebenfalls dünn geworden aber noch da. Ich bemühte mich die letzten Wimpern mit Wimperntusche zu erwischen. Es galt dabei das richtige Mass zu halten. Bei zu wenig sah man nichts. Bei zu viel wurde es zu einem Geschmier.

Weit mehr beeinträchtigte mich die diffuse Geschmacksempfindung, die sich beim Essen einstellte. Die Schleimhäute im Mund wurden stark angegriffen und die Geschmacksnerven abgestumpft. Alles schmeckte fad und geschmacklos. Freunde, die mit Pralinen oder Schokolade daherkamen, durften sie gleich selber aufessen. Es war schlichtweg kein Genuss mehr.

Damit meine Muskeln nicht ganz verloren gingen, versuchte ich trotz Geschmackseinbussen normal zu essen. Protein in Pulverform und Sportlerdrinks ergänzten meine Ernährung.

Die Haut wurde sehr empfindlich. Ab und zu hatte ich rote, fast offene Stellen, die sorgsam gepflegt werden mussten.

Das Thema mit den sehr veränderten Ausscheidungen lasse ich mal beiseite.

Nur ganz am Rande betroffen war ich von Sensibilitätsstörungen in den Händen und Füssen. Diese verschwanden bald wieder. Da hatte ich grosses Glück, denn Neurophatien sind eine häufige und schlimme Nebenwirkung der Chemotherapie.

Da die weissen Blutkörperchen mit der Verarbeitung der Chemo genug beschäftigt waren, war das Immunsystem sehr geschwächt. Bakterielle Infekte hätten sehr schnell aufgelesen werden können. Ich überstand die ganze Chemotherapie ohne Infektionen. Ich war aber auch sehr vorsichtig und habe nichts anbrennen lassen. Was man früher von mir nicht so kannte.

Ausser während den zwei schlimmsten Tagen ging ich täglich Velofahren. Die Anforderung von flach zu langsam wieder bergwärts fahren steigerte ich im Laufe dieser drei Wochen. Sport machen war mein einziger aktiver Beitrag zur Bekämpfung des Krebses. Dank dem bin ich ganz bestimmt so gut über die Runden gekommen.

Nach einem halben Jahr Chemotherapie ging es an die zehnte und letzte Infusion. Das Gefühl endlich fertig zu sein war überwältigend. Da war auch bei mir fertig mit Pragmatismus und die Emotionen gewannen Oberhand. Mir flossen die Tränen in Sturzbächen. Mit diesem Tag war ich am Ende des Tunnels angelangt. Ein grosser Meilenstein war erreicht.

Es folgte bald darauf eine kleine Operation und ein Monat Bestrahlung.

Einen Rückschlag im Krebsbekämpfungsprozess erlebte ich nach der Operation. Im herausgeschnittenen Gewebe wurden noch lebende Krebszellen gefunden. Die ÄrztInnen des Tumorboardes beschlossen eine Änderung der weiteren Behandlung vorzunehmen. Weitere 14 Infusionen im Abstand von 3 Wochen standen bevor. Kadcyla hiess das Medikament. Es war eine Chemotherapie, die nicht zu vergleichen mit der Ersten war. Es soll in noch lebende Krebszellen eindringen und diese zum Zerplatzen bringen. Das Risiko eines Rezidives soll sich dadurch um weitere Prozente reduzieren. Leider gab es noch keine Messgeräte, die nachprüfen könnten, ob alle Krebszellen getilgt worden waren.