4.

Mutters Lebenslektion Nr. 1

9.

Mutters Lebenslektion Nr. 2

13.

Kleiner, grosser Geschäftsmann

14.

Das Einparteiensystem

18.

Mutter kommt nicht heim

19.

Sechs Monate ohne Mutter

21.

Der Hochspannungsstudent

22.

Meine Einheitswährung

27.

Die vierköpfige Familie

28.

Die strenge, aber spannende Schule

29.

Das organisierte Rauchen

30.

Praktikum Sommer 1964

33.

Praktikum Sommer 1965

36.

Herbst – meine schönste Jahreszeit

44.

Die fünfköpfige Familie

45.

Wisa Gloria – oder steht die Physik Kopf?

47.

Der einfache Schweizer und der Graf

48.

Grausame Erziehungsmethoden

53.

Warten auf die Braut – dann die kurze Ehe

54.

PAX-Lebensversicherungsgesellschaft

56.

Ski fährt die ganze Nation …

59.

Autos – meine Leidenschaft

63.

Romont – Château-d‘Oex

64.

If You Don’t Know Me By Now …

66.

Schweizerischer (Basler-) Bankverein

68.

Informatiker trifft Informatikerin

76.

Find a girl, settle down …

77.

Schweizer – Land – Leute

79.

Anhang 1 - Die ungarische Geschichte

80.

Anhang 2 - Die bahnbrechende Konstruktion des Kálmán Kandó

81.1.

FALU VÉGÉN KURTA KOCSMA…

Vorwort

Seite 0 wird geladen

Vorwort

Ich widme dieses Buch in erster Linie meinen Eltern. Sie haben mich bis zum Teenageralter erzogen, dann entwurzelt, aber anschliessend alles darangesetzt, dass diese junge Pflanze in die richtige Erde kommt, wieder Wurzeln fasst und gedeiht.

Dann danke ich aber auch meinen kleinen Schwestern und allen meinen lieben Verwandten, die auf ihre Art immer meine Stütze waren.

Meine Widmung geht ausserdem an alle, die mich hier in der Schweiz annahmen, egal wie. An allen von ihnen bin ich gewachsen, alle haben mich geprägt, egal ob sie mich mit offenen Armen empfingen, verschmähten, auslachten, unterstützten oder ignorierten.

An dieser Stelle gilt mein Dank und Anerkennung meiner lieben Frau, die bereits seit über 40 Jahren an meiner Seite im Guten und im Schlechten mitschreitet und nach Möglichkeit dafür sorgt, dass es eher auf der guten Seite bleibt.

Ein besonderes Augenzwinkern gilt zwei meiner Neffen. Sie schrieben während ihrer Ausbildung je eine Arbeit über Migration und Integration. So einen Fall haben wir doch vor der Haustüre, dachten sie und kamen zu mir. Ich sass mit jedem von ihnen mindestens einen Nachmittag lang über ihrer Aufgabe, habe ihnen einige Rosinchen meiner Geschichte erzählt und sie staunten, wie spannend solche Episoden sein können und wie vielfältig die Hintergründe waren. Einer der beiden meinte dann: Das müsste man einmal niederschreiben!

Nun, sein Wunsch wurde mir Befehl …

Zu grossem Dank verpflichtet bin ich auch meinen «Assistentinnen», die zum Entstehen dieses Werkes tatkräftig beigetragen haben:

Meine Frau Trudy las als erste die Texte, behob die gröbsten Fehler und hinterfragte einige Formulierungen. Sie übernahm auch die Versionenverwaltung der Episoden sowie das Erstellen des Layouts. Sie war stets Gesprächspartner in allen offenen Fragen und Entscheidungen.

Meine jüngere Schwester Georgina, die Geschichte und Germanistik studiert hatte, übernahm danach das eigentliche, professionelle Redigieren. Mit ihr konnte ich zudem familiäre Belange diskutieren und sie stellte auch die alten Familienbilder zur Verfügung.

Dem «Sechs-Augen»-Prinzip gerecht zu werden, las Trudys Tenniskollegin Therese, ebenfalls Lehrerin, das Ganze durch und meldete, was noch hängen geblieben war.

Um aus dem vorgeschliffenen Diamanten einen Brillianten zu formen, übernahm Marie-Luise Stettler das verlagsinterne Lektorat.

Meinen Leitsatz übernahm ich von niemand Geringerem als vom grossen Herrn der deutschen Sprache, Konrad Duden (1829-1911), der lehrte: «Schreibe so, wie du redest!

Über die Hintergründe und Geschehnisse, die hier geschildert werden, habe ich im Nachhinein bewusst nicht weiter recherchiert. Diese sollen hier so weitergereicht werden, wie das ein Kind, dann ein junger Mann empfunden, erlebt und vernommen hatte, wie die Leute in Ungarn um ihn herum mit gesenkter Stimme diskutierten, denn die Wände hatten Ohren.

Liebe Leserschaft, kommt mit mir auf meine Reise!

Sommer 1965

Seite 1

Seite 1 wird geladen

1.

Sommer 1965

Gemächlich setzte sich der überlange Zug am Budapester Ostbahnhof in Fahrt. Errichtet 1884, galt dieser Bahnhof als einer der modernsten in Zentraleuropa, verfügte er doch bereits von Anfang an über eine elektrische Beleuchtung und verband die ungarische Metropole mit den meisten westlich gelegenen Städten Europas.

Unser Zug hatte die Bezeichnung «Wiener Walzer» und fuhr via Wien Richtung Schweiz. Wir sassen in diesem Nachtzug, meine Mutter, mein Pflegevater, meine kleine Schwester und ich. In Hegyeshalom, der letzten Station vor der Grenze zu Österreich, kamen die Zollbeamten, um die Papiere und das Gepäck zu kontrollieren. Dann setzte sich der Zug in Bewegung, doch nach kurzer Strecke blieb er erneut auf freiem Feld stehen. Das war nun die geografische Grenze zwischen Ungarn und Österreich, zwischen Ostblock und dem Westen. Es stiegen uniformierte Grenzwächter ein, während sich Grenzsoldaten mit dem Maschinengewehr im Anschlag entlang des Zuges aufstellten. Es erfolgte eine besondere Kontrolle mit Listen, die mit unseren Papieren verglichen wurden und nochmaligem scharfen Blick auf unser Gepäck. Scheinbar waren wir nicht verdächtig, so zogen sie ins nächste Abteil. Meine Mutter war sichtlich erleichtert, es war dermassen augenfällig, dass ich staunen musste: An jeder Grenze gibt es doch Grenzkontrollen und wir hatten ja nichts zu verbergen.

Als der Zug in Wien hielt, gingen Mihály, so hiess mein Pflegevater, und ich an Land, denn wir wussten, wir hatten hier einen längeren Aufenthalt. Als Erstes peilten wir eine Trafik an, wie in Österreich die Tabakläden heissen. Mihály kaufte seine Zigarillos und ich eine Schachtel Marlboro. Als Nächstes gingen wir in das Bahnhofbuffet und zündeten dort nach dem ersten Schluck kühlen Biers unsere neu erstandenen Tabakerzeugnisse an. Dabei unterhielten wir uns angeregt. Zwischen uns entwickelte sich schon seit einiger Zeit eine Art Männerfreundschaft.

Zurück in unserem Abteil fanden wir meine Mutter, wie sie meine Schwester schlafen legte. Der Zug setzte sich in Bewegung und die Aussenbezirke Wiens zogen an uns vorbei. Dann wurde es aussen nichts als dunkel und wir lehnten uns zurück. Plötzlich fragte mich meine Mutter: «Was hieltest du davon, nach unserem Urlaub in der Schweiz zu bleiben?»

Mir stockte der Atem. So ein absurder Gedanke! Ich fühlte mich in Ungarn wohl, das Land bot für Jugendliche alles, was ihr Herz begehrte. Kultur war nahezu gratis zu haben, von guten Büchern über Theaterbesuche bis hin zu den klassischen Schallplatten. Moderne westliche Musik war zwar fast nicht bezahlbar, aber immerhin erhältlich. In den Discos und Openairs wurden Beatles, Stones und Konsorten nachgeahmt. Sport und Eintritte ins Schwimmbad oder im Winter auf die Schlittschuhbahn: für uns alles erschwinglich!

Ebenso hatte ich die Aufnahmeprüfung in meine begehrteste Ausbildungsstätte geschafft, konnte dort nicht nur die für mich interessantesten Fächer studieren, nein, darüber hinaus hatte ich die ersten innigen Freundschaften schliessen und die ersten Freundinnen kennenlernen können. In Ungarn konnte ich mit ihnen über alles diskutieren und meine Aufsätze schreiben. Ich wusste seit einem früheren Schweiz-Urlaub, wie das ist, in einem Land zu sein, wo man die Sprache nicht beherrscht.

Also nein!

In Basel erwartete uns mein Onkel Pityu, der Schwager meiner Mutter. Er brachte uns nach Grellingen, wo sie wohnten und wo wir unseren Urlaub verbringen sollten. Ich kannte das schon, war ein Jahr vorher hier, es war herrlich.

Einige Tage später zog mich meine Mutter zur Seite und verkündete, dass es nicht mehr eine Frage, sondern ein Fakt sei: Wir bleiben in der Schweiz. Sie hätten bei den zuständigen Behörden einen Asylantrag eingereicht.

Ich war sprachlos und schaute sie an. Sie hatte einen für mich bekannten, ernsten Gesichtsausdruck, den ich nur selten sah. Ich wusste nun: Es ist so, es gibt keine Diskussion mehr. Mit diesem Gesichtsausdruck sagte sie: «Mein geliebter Sohn, ich habe meine Gründe. Diese wirst du eines Tages begreifen.»

Aber zuerst musste sie die Behörden überzeugen. Während 1956, als beim grössten Aufstand eines Ostblockstaates gegen das sowjetische Regime die Grenzen offen waren, bekam jeder ungarische Flüchtling automatisch politisches Asyl. Neun Jahre später, als wir kamen, mussten wir belegen, dass wir nicht Wirtschaftsflüchtlinge waren. Dies gelang meiner Mutter und ihrem Mann. So konnte Mihály anfangs des Jahres 1966 beginnen, für sich eine Arbeitsstelle sowie eine Wohnung für die Familie zu suchen.

Meine Vorfahren

Seite 2

Seite 2 wird geladen

2.

Meine Vorfahren

Ungarn war schon immer ein Schmelztiegel verschiedener Nationen. Bereits im Früh-Mittelalter fielen die Tataren ein und dezimierten die ursprüngliche Landbevölkerung. Danach rief König Béla IV. die Bauern in Europa auf, in Ungarn ein Stück Land zu nehmen und zu bebauen. Nach der türkischen Invasion im 16. und 17. Jahrhundert war die Situation dann nicht mehr so dramatisch, aber gute Fachkräfte waren aus der ganzen Welt immer noch sehr willkommen. Die ganze ungarische Geschichte, zusammengefasst in «Nussschalengrösse», können interessierte Leser in Anhang 1 nachlesen. Hier gehe ich kurz auf die für mich bereits bekannte Familiengeschichte ein.

Mein Urgrossvater mütterlicherseits war ein waschechter Ungar, hiess Kaszás, was so viel wie Sensemann bedeutet. Aber wenn man diesen Namen hörte, dachte niemand an den Tod, vielmehr an den guten, Ernte einbringenden Landwirt. Meine Urgrossmutter hingegen war aus Berlin. Die Familie Kaszás stammte aus einer Kleinstadt im Westen Ungarns und da war auch eine Burg, ein Sitz der Dynastie Wittelsbach im ehemaligen Wasserschloss Nádasdy. Bei dessen Bewohnern war meine Urgrossmutter als Gesellschafterin angestellt und hatte die Hauptaufgabe, den Sprösslingen der Herrschaften die deutsche Sprache beizubringen. Sie tat dies auch, bis sie von meinem Urgrossvater weggeheiratet wurde.

Urgrossmutter als Gesellschafterin ... ... und als Herrin des Hauses

Diese Kleinstadt Sárvár liegt auf der Strassenverbindung von Wien zum Balaton, also Plattensee. Die Kaszás hatten ihr Haus an zentraler Lage mitten an der Verkehrsachse. Das Gebäude hatte auch eine Ladenlokalität, in welcher mein Urgrossvater ein Konfektionsgeschäft betrieb. Er liess von den Näherinnen in der Umgebung in Heimarbeit Kleider nach dem Mass seiner Kunden nähen und verkaufte diese.

Wie damals in katholischen Kreisen üblich, hatte meine Urgrossmutter 18 Schwangerschaften, woraus dann 9 Kinder auch das Erwachsenenalter erreichten. Dass dieses Verhältnis dazumal als einigermassen normal empfunden wurde, zeigt mir folgende Begebenheit: Das Kind vor meiner Grossmutter war ein Mädchen und wurde Ludovika getauft. Es starb sehr früh. Das nächste Kind, meine Grossmutter, wurde ebenfalls Ludovika getauft.

Mein Grossvater stammte aus Graz und hiess ursprünglich Fasching. Er war in Sárvár Gemeindeschreiber. Als Staatsbeamter musste er einen ungarischen Namen annehmen, so wurde er Fertöszegi, in Anlehnung an den nahe gelegenen Fertö Tó, also Neusiedlersee. Meine Grosseltern bekamen zwei Kinder, meine Mutter, ebenfalls Ludovika getauft, und ihre Zwillingsschwester Georgina. Die Kinder waren leider fast zu klein auf die Welt gekommen, um zu überleben. Damals, 1929, gab es das benötigte Aufbaupräparat lediglich von einem grossen Nahrungskonzern aus der Schweiz. Dieses war jedoch nahezu unbezahlbar, doch mein Grossvater konnte es sich dank seiner guten Stellung leisten, diese spezielle Aufbaunahrung für die Zwillinge zu besorgen. Das heisst, dass meine Mutter und ihre Schwester überlebten, aufwuchsen und meine Mutter mich auf die Welt bringen konnte, ist diesem besonderen Umstand zu verdanken. So entwickelten sich die Mädchen zu prächtigen Frauen, zwei blonde Engel, die allen Leuten freundlich begegneten und halfen, wo sie nur konnten. Sie waren auch oft auf dem Friedhof anzutreffen, wo sie versuchten, vernachlässigte Gräber in Ordnung zu bringen. Die Auswirkung dieser Art von Nächstenliebe begegnete mir später immer wieder, als ich meine Heimatstadt besuchte und alle Leute, die mich erkannten, als Erstes die gleiche Frage stellten: «Wie geht es den Zwillingen?»

Die Zwillinge gingen in Budapest in ein, auch als Internat geführtes Gymnasium, fuhren jedoch in den Ferien jeweils nach hause. Dies in einem speziellen Schnellzug genannt "ÁRPÁD", ein früher Vorgänger der späteren TEE-Züge.

Hier meine Frau Trudy mit meiner Cousine Ria in einem solchen Zugwagen in Budapest, im Bahnhistorischen Museum.

Die Zwillinge reiften zu Beginn des zweiten Weltkriegs zu Prinzessinnen aller Ballveranstaltungen heran. Später gesellten sich dort stationierte Offizier dazu, die himmlisch tanzen konnten. Einer von ihnen sollte dann mein Vater werden.

Doch zuerst schlug der Krieg zu und er, ein Artillerieoffizier, geriet in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Aus Sibirien mit einigen abgefrorenen Zehen zurückgekehrt, heiratete er meine Mutter. Im zivilen Leben wurde er Zolloffizier und leitete die Station Kelebia an der serbischen Grenze.

Ich kam 1949 in Sárvár zur Welt, denn meine Mutter ging dazu selbstverständlich «nach Hause».

Hurra, da bin ich!

Seite 3

Seite 3 wird geladen

3.

Hurra, da bin ich!

Meine Mutter kam mit dem kleinen András von der alten Heimat endlich zu ihrem Ehemann in ihr neues Zuhause. Mein Vater hiess Géza Széplaky, aber das war nicht immer so. Er besass ursprünglich einen anderen Namen, da seine Familie aus dem Felvidék stammte, also aus jenem nördlichen Teil Ungarns, der nach dem Ersten Weltkrieg der Slowakei zugesprochen wurde. Auch er musste als Offizier der ungarischen Armee anstelle von Stefányi einen waschechten ungarischen Namen annehmen.

Südlich von Budapest liegt eine kleine schmucke Gemeinde namens Széplak. Der Name bedeutet so etwas wie Schönheim. Mit dem «i» hintendran heisst man Schönheimer. Da mein Vater wegen irgendeiner Heldentat ausgezeichnet wurde, durfte er dieses «i» auf «y» wechseln, was dann bewirkte, dass er künftig nicht mehr Schönheimer, sondern von Schönheim hiess.

In einem solchermassen adeligen Hause einquartiert, fühlte sich der kleine András in Kelebia pudelwohl. Diese ländliche Gemeinde mit etwa 2‘000 Einwohnern an der Südgrenze Ungarns bot seinem Zolloffizier ein schönes Zuhause mit grossem Garten und ein Gärtner wurde auch zur Verfügung gestellt – also ein wunderschönes Plätzchen zum Toben und zum Spielen. Doch allmählich wurde der Junge grösser und damit der Garten immer kleiner. Das erste Dreirad musste her und damit konnte man nach Herzenslust umhersausen, sodass es auf die Strasse ging, zumindest aufs Trottoir. Dieses hatte aber so seine Tücken.

Schon vor meiner Geburt distanzierte sich die jugoslawische Führung unter Tito vom Ostblock und wurde auch nicht Mitglied des Warschauer Paktes. Das Land orientierte sich immer mehr am Westen. Ein Umstand, der Spannungen zwischen den Altkommunisten und den neuen Titoisten auslöste. Es gab Grabenkämpfe, sogar offene Kämpfe, Flucht und Verfolgung. Hierbei scherten sich die Kontrahenten nicht um die Grenze zu Ungarn, sie schossen um sich, dabei auch über die Grenzlinie, also in unsere Strasse. Da kann man sich leicht vorstellen, dass meine Mutter meinem Vater gegenüber ganz energisch auftrat: «In dieser Umgebung kann man kein Kind erziehen. Entweder lässt du dich versetzen oder ich gehe mit dem Kind nach Hause!»

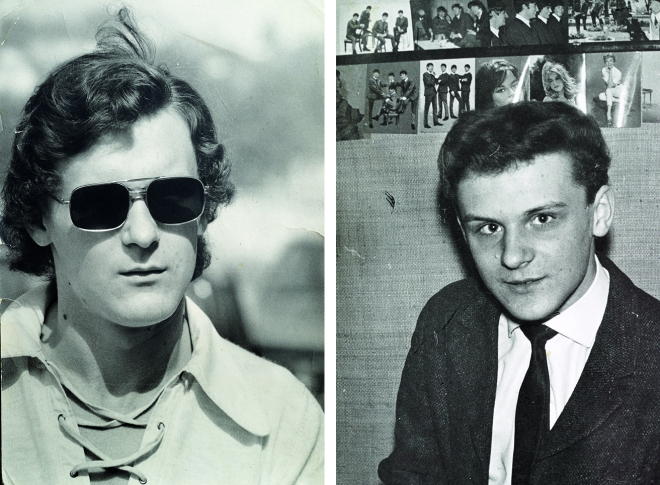

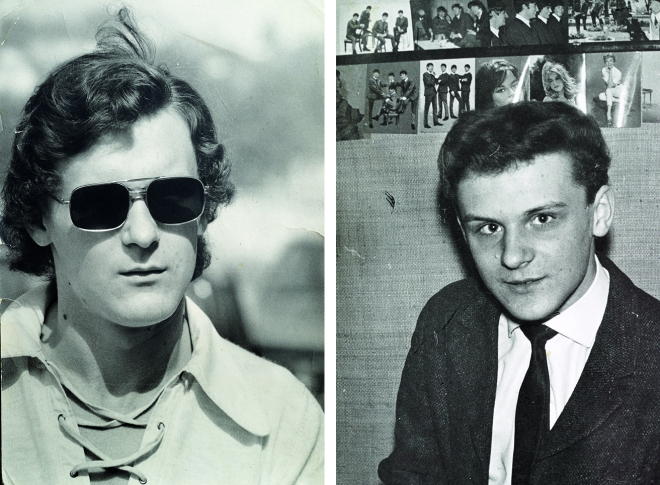

Mutter ... und Sohn

Mein Vater war kein Mann grosser Worte oder Diskussionen. Er dachte nach und stellte sein Gesuch um Versetzung. Er bekam eine neue Stelle in der Zentrale, so kam die Familie nach Budapest.

Diese wunderbare, einst blühende Metropole, wo die erste feste Brücke über die schiffbare Donau gebaut wurde, die Kettenbrücke, heute noch das Prospektbild Nummer 1 aller Donaufahrten, wo bereits 1896 die erste Metrolinie auf dem Kontinent eröffnet wurde, wo Gustave Eiffel den Westbahnhof baute, diese Stadt als Perle an der Donau lag nach den Bombardierungen im Krieg ziemlich zerschlagen da und es herrschte Wohnungsnot. Die herrlichen, mehrheitlich im Jugendstil erbauten, mehrstöckigen Häuserreihen der Innenstadt wiesen Löcher auf oder aber waren arg beschädigt. Die neue, von den Sowjets eingesetzte sozialistisch kommunistische Regierung hatte bereits sämtliche Wohnungen und Häuser verstaatlicht und hielt deren Verteilung in der Hand. Mein Vater als Staatsangestellter bekam für sich und seine Familie ein Zimmer zugewiesen.

Unser Wohnraum war eines der drei grossen Zimmer einer ehemaligen Herrschaftswohnung in einem riesigen Jugendstilblock mit vier Stockwerken und Raumhöhen von mindestens 4 Metern. Drei Zimmer, drei Parteien. Eine alleinerziehende Mutter, eine blinde, alte Frau und wir.

Das riesige Entrée diente allen auch als Esszimmer mit einem grossen Esstisch in der Mitte. Die erste Türe führte in das gemeinsame Badezimmer, hinter der zweiten befand sich das Zimmer der alleinerziehenden Mutter. Dann kam die Türe zur Küche, natürlich ebenfalls für alle. Die nächste Türe führte in das Zimmer der alten Frau und durch dieses Zimmer mussten wir gehen, um in unsere vier Wände zu gelangen. Die alte blinde Dame lag mehrheitlich in ihrem Bett, wurde von so etwas wie der Spitex versorgt und störte sich überhaupt nicht daran, dass wir durch ihr Zimmer ein- und ausgingen, vermutlich war sie auch etwas taub.

In der damaligen Situation war diese Art zu wohnen gänzlich in Ordnung. Die Räume waren grosszügig und man sah um sich herum vorwiegend nur Engeres, Schlimmeres. Ich ging in eine Art Kindergarten mit Tagesbetreuung, denn der Staat verlangte von jedem Mann und jeder Frau, dass sie arbeiteten, den Sozialismus aufbauten, den Weg in einen heilbringenden Kommunismus ebneten. Die Parole war: «Wer nicht arbeitet, soll nichts zu essen haben.» Es war gang und gäbe, dass die Strassenpatrouille den Arbeitsnachweis verlangte. So viel Arbeit gab es natürlich nicht, doch die Betriebe waren verpflichtet, die Leute anzustellen. Die Idee dahinter war, dass der Staat die Erziehung der nächsten Generation in die Hände bekam, in Tages-Säuglingsheimen, Tages-Kindergärten, Tages-Schulen usw.

Da wurde ich natürlich verpflegt und lernte auch Butterbrot auf sozialistische Art zu bestreichen: Man streicht Butter auf die Brotscheibe und schabt anschliessend wieder alle Butter weg. Übrig bleibt das, was in den Löchern der Brotscheibe hängen geblieben ist. Ausserhalb der Unterrichts- und Essenszeiten wurden die Hausaufgaben gemacht oder es wurde gespielt.

Zu Hause gab es andere Spielzeuge. Wir hatten in unserem Zimmer einen langen, schmalen, längsgestreiften Läufer liegen gehabt, das war damals schon meine Autobahn. Dann entdeckte ich eines Tages in einem Schaufenster den echten Willys Jeep, mattgrün mit dem weissen Stern und grossen weissen Zahlen darauf. Er war aus Blech, so etwa in Massstab 1:20. Das gab schlaflose Nächte. Meine Eltern merkten das und ich bekam das Ding auf Weihnachten.

Heute frage ich mich: Wie war es möglich, ein amerikanisches Militärfahrzeug im stalinistisch regierten Ungarn öffentlich zu verkaufen? Mit meinem heutigen Verständnis komme ich darauf, dass es auf die ungarische Mentalität zurückzuführen ist. Selbst wenn man sich unterjochen muss, heisst es nicht, dass man auch zu parieren hat. Man kann den Hals aus der Schlinge ziehen, etwas trotzen, sticheln, einen amerikanischen Jeep als Modell verkaufen.

Mutters Lebenslektion Nr. 1

Seite 4

Seite 4 wird geladen

4.

Mutters Lebenslektion Nr. 1

Kleiner Mann wuchs heran und die Wünsche wurden immer grösser. Meine neueste Entdeckung war ein Krankenwagen, den ich mir auf die nächsten Weihnachten wünschte. Ich bekam ihn auch, ganz gross, aus Holz gefertigt, aber so, dass man alle Türen öffnen konnte. Hinter den hinteren Flügeltüren lag eine Bahre mit einem Kranken oder Verunfallten darauf. Diese konnte ich herausziehen und im Krankenhaus abliefern. Dann sofort den Nächsten retten.

Meine Freude war unbeschreiblich, meine Autobahn voll im Betrieb, bis mich eines Tages meine Mutter heranwinkte.

«Mein Junge, wir müssen etwas machen.»

«Hurra, was denn?»

«Den kleinen Jungen nebenan gesund machen, er ist schwer krank.»

«Jaaaaa, wie denn?»

«Weisst du, seine Mutter kann ihm keine so schönen Geschenke machen, wie du sie bekommst. Aber es gäbe welche, die würden ihn vor Freude gesund machen.»

Mir dämmerte etwas, ich bekam so ein Gefühl von Angst und fragte:

«Was meinst du damit?»

«Ich meine, wir müssen dem kranken Jungen deinen Krankenwagen überlassen, damit er vor lauter Freude gesund wird.»

In mir brach eine Welt zusammen. Aber die Ernsthaftigkeit meiner Mutter war für mich so neu, so unwidersprechlich, dass ich wusste, es gibt keine Diskussion, sie hat gesprochen.

Am nächsten Tag brachte ich den Krankenwagen mit Tränen in den Augen hinüber zu dem bettlägerigen Jungen. Seine Augen strahlten, er brachte kein Wort heraus, er umarmte das Ding und schlief ein.

Meine Mutter rief mich erneut und sagte: «Ich danke dir mein Sohn, du bist ein ganz grosser Held.»

Ich war aufgewühlt, im Bett wusste ich nicht, soll ich heulen oder lachen. Wochen später war der kleine Junge gesund und meine Mutter nahm mich an der Hand und wir gingen gemeinsam rüber. Der muntere, kleine Junge fragte: «Wollen wir nicht gemeinsam spielen?»

Wieso nicht, der Läufer im Entrée war eh länger als derjenige in unserem Zimmer.

Vater verschwindet

Seite 5

Seite 5 wird geladen

5.

Vater verschwindet

Jetzt folgt ein schwieriges Kapitel: nicht, weil ich nun etwa von einem Kindheitstrauma berichten müsste, nein, im Gegenteil, weil ich gar nicht weiss, was ich darüber schreiben soll. Ich kann nicht wissen, was dieses Ereignis in meiner Mutter bewirkte, sie hat es mich nie spüren lassen. Und was es in mir auslöste, weiss ich auch nicht mehr. Ich war etwa sechs Jahre alt und kann mich nicht erinnern, dass ich bis dahin von meinem Vater viel mitbekommen hätte. Er war nebst seinem Beruf mit seiner Musik beschäftigt, war ein begnadeter Klavierspieler und komponierte selbst Klavierstücke, die zum Teil sogar öffentlich vorgeführt wurden und auf Schallplatte gepresst käuflich erwerbbar waren.

Seien wir mal ehrlich: Ich war vorwiegend mutterbezogen und das Verschwinden meines Vaters hinterliess bei mir keine grosse Lücke.

Schon als kleiner Junge erkannte ich dabei etwas, konnte es jedoch überhaupt nicht verstehen: Meine Mutter war eine schöne Frau. Sie war nicht sehr gross, aber wohl proportioniert mit einem ansprechenden Gesicht, umrahmt von blonden Locken. Sie achtete immer auf ein gutes Auftreten, war stets adrett gekleidet.

Bei gewissen Anlässen sah ich die neue Frau meines Vaters. Sie war eine schlampige Erscheinung, klein, rundlich und in ihrem vollen Gesicht war ihre dicke Brille wie in Fettpölsterchen eingewachsen. Irgendwie hingen ihre Kleider an ihr schief und schienen gar nicht zueinander zu passen.

Ich war nicht der Einzige, der die Welt meines Vaters nicht verstand. Seine Entscheidung, sich von meiner Mutter zugunsten dieser Frau zu trennen, spaltete seine gesamte Umgebung. Er hatte vier Brüder, von denen standen zwei zu ihm und zwei zu uns. Bei Letzteren war er zwar auch willkommen, jedoch nur alleine, ohne seine Lenke, so hiess seine neue Frau. Mit den zwei anderen Brüdern pflegten wir keinen Umgang mehr, weil Lenke es nicht duldete, dass sie mit meiner Mutter oder mit mir Kontakt hatten.

Er bekam Probleme am Arbeitsplatz, weil auch seine Vorgesetzten sich auf die Seite meiner Mutter stellten, sehr zu ihrem Vorteil, wie es sich später herausstellen sollte. Auf eine Art hatte ihn seine Frau eingesperrt, er sollte zu mir keine Kontakte mehr unterhalten. Was ich allerdings erkennen musste, ist: Als mein Vater gesundheitliche Probleme bekam, pflegte sie ihn hingebungsvoll, und das bis zum Ende seines Lebens. Es wurde dann auch eine lange Zeit, denn er ist 92 Jahre alt geworden.

Meine Mutter hatte nie über meinen Vater geschimpft und verlangte dies auch von niemandem. Nur ein einziges Mal sagte sie zu mir: «Mein lieber Sohn, du kannst froh sein, hast du von deinem Vater nur das Aussehen und nicht den Charakter geerbt.»

Bei den Grosseltern

Seite 6

Seite 6 wird geladen

6.

Bei den Grosseltern

Meine Mutter musste nach der Scheidung natürlich weiter arbeiten, sogar Zusatzarbeiten annehmen, damit wir über die Runden kamen. So gelangte ich vorübergehend in die Obhut meiner Grosseltern.

Wurde das eine abenteuerliche Geschichte!

Mein Grossvater war vor dem Krieg ein Staatsdiener in guter Position und als solcher im neuen Regime ein unerwünschtes Element. Er wurde verbannt an das Ende der Welt, musste die Administration einer Kolchose übernehmen und bekam eine Bleibe zusammen mit Grossmutter in einem gottverlassenen Weiler ohne Strom. Da war ich untergebracht und lernte das Landleben kennen. Unsere Verbindung zur restlichen Welt bestand in Form eines batteriebetriebenen Radios, ein hölzernes Monster mit den danebenstehenden, in Bitumen eingegossenen Batterieblöcken. Aus diesen ragten Schrauben heraus, die kupferne Rändelmuttern aufwiesen. Zwischen diesen wurden dann die Drähte eingeklemmt, die aus dem Radio kamen.

Diese Batterieblöcke mit ihren glänzenden Schrauben hatten mich schon immer fasziniert und wenn sie leer waren, bekam ich sie zum Spielen. Es ging so weit gut, bis mich das Innenleben einer dieser Batterien zu interessieren begann. Ich klaute in der Küche ein spitzes Messer und schickte mich an, das Ding zu sezieren. Es kam ein äusserst faszinierender Inhalt zum Vorschein: Alu-Wicklungen, ein aus Kohle bestehender Stab, doch darum herum eine gelartige Masse, die dann meine gesamten Klamotten ruinierte …

Meine Grossmutter steckte mich für lange Zeit ins Bad und die Kleider konnte man vergessen.

Für mich war das eine herrliche, unendlich weite Welt, in welcher ich mich nahezu ohne Schranken austoben konnte. Ich habe die Tiere kennengelernt, das waren allesamt freundliche, weiche, warme Wesen. Meine Grossmutter zog Hühner auf. Sie kaufte sie als winzige «Güggeli» und wenn sie alt genug waren, hat sie diese an Eierproduzenten weitergegeben.

Dabei konnte ich auch etwas Eindrückliches erfahren: Eines dieser kleinen, flauschigen, gelben, lebendigen Kügelchen bekam ich zum Liebkosen. Ich konnte es streicheln und wir spielten miteinander. Ich fütterte es, gab ihm Wasser, es war mein Spielgefährte. Das kleine Ding blieb immer in meiner Nähe, gehörte nicht zur schnatternden Menge. Aber ich merkte auch, es wuchs nicht wie die anderen, blieb kümmerlich und war ohne mich nicht lebensfähig. Ich musste einsehen, so viel menschliche Nähe tat dem Tier nicht gut. Mein «Güggeli» wurde auch nicht alt. Es war mein erster richtiger Verlust.

Führte dieses Erlebnis dazu, dass ich Zirkus nie gern mochte? Damals überwiegten Attraktionen mit Tieren und gerade diese faszinierten mich keinesfalls, sie waren mir eher zuwider. Obwohl ich die Akrobatik der Menschen bewunderte, hielten mich Tiernummern davon ab, Zirkusvorstellungen gerne zu besuchen.

Ich kam in die Schule und diese war vier Kilometer weit weg – ein langer Weg für so einen kleinen Jungen, selbst wenn es lustig war, in Gesellschaft einiger anderer Kameradinnen und Kameraden dorthin zu schlendern oder hüpfen. Dann kam eines Tages meine Mutter vorbei und brachte mir ein Fahrrad mit. So wie ich mich fühlte, war «überglücklich» untertrieben. Es war auch ein besonderes Rad: Der Rahmen bestand aus zwei Rohren, oben zusammengeschweisst, hinten auseinandergehend, um das Hinterrad aufzunehmen.

Ich war der King unter den wenigen Fahrzeugbesitzern … In meiner Gunst standen dann Mitschülerinnen oder Mitschüler, die auf dem Gepäckträger über dem Hinterrad mitfahren durften.

Im Winter mussten wir Schüler Holzscheite mit in die Schule nehmen, damit der Stubenofen im Klassenzimmer angefeuert werden konnte. Der Ofen strahlte eine Wärme aus, die mich bis heute begleitet, besser gesagt die Erinnerung daran, die Sehnsucht danach.

Später dann in der Schweiz, in den späten 60er Jahren, fuhr ich einmal im Winter mit der Rhätischen Bahn, Teilstrecke VZ, Visp-Zermatt von Brig in Richtung Zermatt. Der Wagen war ein theoretisch bereits ausgemustertes Exemplar mit offenen Plattformen. An einem Ende stand bei der Türe zum Eingang eine einfach gezimmerte Toilette, am anderen hingegen ein Stubenofen mit Feuer darin. Als der Billeteur kam, schien seine vornehmliche Aufgabe nicht einmal die Billettkontrolle zu sein, sondern mit den zwei mitgebrachten Holzscheiten das Feuer im Stubenofen am munteren Leben zu erhalten. Ich reckte mich in meinem holzbeplankten Sitz und fühlte mich als Passagier der ersten Klasse.

Heute, mit meiner Frau entwarfen und bauten wir bereits zwei Häuser nach eigenen Vorstellungen und in beiden steht ein Kachelofen mit Holzfeuerung, welcher im Winter nahezu täglich in Betrieb ist.

Was ich in jener Zeit als Kind auf dem Lande nicht wissen konnte, war, dass meine Mutter mich auf Biegen und Brechen zurückhaben wollte und was sie wirklich im Sinn hatte, das erreichte sie jeweils auch. So hatte sie auch für meinen Grossvater eine Stelle in Budapest als Buchhalter in einer Grosskäserei organisiert. Unterdessen hatte sie auch eine etwas grössere Wohnung ergattern können, so zogen meine Grosseltern und ich nach Budapest zurück und lebten als Grossfamilie zusammen. Meine Mutter und mein Grossvater gingen ihrer Arbeit nach und Grossmutter übernahm meine Erziehung.

Die eiserne Lady

Seite 7

Seite 7 wird geladen

7.

Die eiserne Lady

Ich weiss nicht mehr durch welche Umstände auch immer, aber eine kurze Zeit konnten meine Grosseltern mich nicht betreuen. So kam ich in die Obhut meiner Grosstante, der Schwester meiner Grossmutter. Sie hiess Rózsa, wir alle sagten ihr Rózsa néni, also Tante Rosa. Sie wohnte in Sárvár, etwas ausserhalb vom Zentrum und lebte mit ihrem Mann in einem schönen, recht grossen Haus, umgeben von einem, für meine Verhältnisse, riesigen, gepflegten Garten. Meine Grosstante war gross, stattlich, sozusagen eine Erscheinung. Ihr Mann eher schmächtig, fast unscheinbar, aber eine bedeutende Figur in der Stadtverwaltung.

Die Voraussetzungen waren also ideal, dort untergebracht zu werden. Sie waren kinderlos, somit stand ein unbenutztes Kinderzimmer alleine für mich zur Verfügung. Der Schulweg war auch kurz, zumindest im Vergleich zu dem bisher 4-kilometrigen. Ich fühlte mich sehr wohl untergebracht, genoss das grosse Haus und den riesigen Garten. Das Fenster meines Zimmers lag Richtung Osten. Mich weckte kein Wecker, sondern die Sonnenstrahlen des erwachenden Tages. Es war also feudal, es wäre auch so geblieben, wenn ich dort nicht die eiskalte Herzlosigkeit meiner Grosstante hätte kennenlernen müssen.

Zwei Episoden wurden in meinem kindlichen Herzen eingebrannt, die ich nicht mehr vergessen kann.

Irgendetwas hatte ich angestellt, das war ja so weit nicht aussergewöhnlich. Daraufhin hatte ich von Rózsa néni zwei Tage Hausarrest aufgebrummt bekommen, das war auch in Ordnung. Doch ausgerechnet in dieser Zeit fand meine Grossmutter die Gelegenheit nach Sárvár zu fahren, um mich zu besuchen. So kam sie auch diesmal, wollte mich zum Glacé-Essen mitnehmen, doch ihre Schwester verkündete, das ginge jetzt nicht, der Junge stehe unter Hausarrest. Meine Grossmutter flehte sie an, sie hätte eine mehrstündige Bahnreise auf sich genommen, um den Jungen zu sehen, da müsste man doch eine Ausnahme machen können. Ich bot an, anstelle meines zweitägigen Hausarrestes anschliessend einen viertägigen auf mich zu nehmen, wenn sie mich nur laufen liesse. Es war nichts zu machen.

Ich stand auf der Terrasse mit Tränen in den Augen, meine Grossmutter im Garten, ebenfalls heulend. Es nützte nichts, ihre Schwester hatte kein Herz, sondern Prinzipien.

Ein anders Mal klappte der Besuch meiner Grossmutter. Rózsa néni arbeitete in der Filiale einer Grosswäscherei, wo sie die zu reinigenden Sachen entgegennahm und diese nach der Reinigung wieder aushändigte. Diese lag im Zentrum von Sárvár, ich ging oft nach der Schule dorthin. Auch kam meine Grossmutter in den Laden, als sie mich einmal besuchte. Sie brachte mir in einem Topf ein Pflänzchen mit und erklärte mir, wie ich daraus eine grosse Pflanze machen könne. Wir liessen das Töpfchen im Lokal bei ihrer Schwester stehen und gingen Glacé essen. Als ich dann meine Grossmutter zum Bahnhof begleitete, kam ein Gewitter mit Windböen auf. Wir verabschiedeten uns und ich ging zur Wäscherei zurück.

Unterdessen schloss Rózsa néni den Laden und meine Pflanze liess sie weder im Geschäft stehen, noch nahm sie diese mit. Stattdessen stellte sie das Töpfchen auf die Treppe, die zum Eingang führte. Der Wind setzte meiner Pflanze zu und sie hing geknickt über ihren halben Stiel. Bei diesem Anblick brach in mir eine Welt zusammen. Damals habe ich es nur gefühlt, heute weiss ich es ganz genau: Die zarte, dem Wind ausgesetzte, gebrochene Pflanze verkörperte in meiner Seele die Liebe meiner Grossmutter zu mir, welche nicht hätte dem zerstörerischen Wind ausgesetzt werden dürfen.

Meine Mutter und meine Grosseltern erkannten nun: Sie mussten mich aus diesen paradiesischen Verhältnissen, aber lieblosen Atmosphäre befreien und mich wieder zurückholen in meine gewohnte, liebevolle Umgebung. Ich bin ihnen für diese Entscheidung bis heute unendlich dankbar.

Wieder in Budapest

Seite 8

Seite 8 wird geladen

8.

Wieder in Budapest

So war ich wieder in dieser Millionenstadt gelandet, fern von meiner Weite, von meinen Tieren. Doch das pulsierende Leben faszinierte mich auch, ich lernte alle Automarken kennen und konnte alle, die vorbeifuhren, aufsagen. Ich musste nicht mehr in die Tagesschule, meine Grossmutter hatte meine Erziehung in die Hand genommen, zumindest tagsüber.

Und da war auch meine Tante Georgina, die Zwillingsschwester meiner Mutter. Sie behandelte mich wie ihr Kind. Sie kam öfters zu Fuss von der Arbeit zurück, damit sie statt der Fahrkarte für mich ein Stück Schokolade mitbringen konnte. Ich vergesse es nie mehr, die Schokoladen-Stücke hiessen «Boci csoki», waren grün eingepackt und eine freundliche Kuh lächelte einem entgegen. Ich konnte es nicht wirklich wissen, doch etwas erspüren, was es hiess, diese Schokoladenstücke zu bekommen.

Meine Tante kannte keine Grenzen. Die Winter waren damals sehr kalt und sie hatte lange gespart, bis sie mir einen so richtig wärmenden Lammfellmantel kaufen konnte. Langsam dämmerte mir, wie viel Entsagungen Erwachsene um mich herum auf sich nahmen, um mich zu verwöhnen.

Meine Grossmutter war eine sehr gute Erzieherin. Sie war jugendlich, achtete auf ihre Figur, Frisur und ihr Erscheinungsbild. Sie war ja erst 44 Jahre jung, als ich auf die Welt kam. Woran ich mich heute noch erinnern kann: Als wir an den Donau-Strand gingen, hatte keiner geglaubt, sie sei meine Grossmutter, alle waren überzeugt, sie wäre meine Mutter.

Klar brachte das Leben in einer Grossstadt daneben «Störfaktoren» mit sich. Als Beispiel musste ich jedes Mal, wenn wir öffentliche Verkehrsmittel benutzten, meine weissen Zwirnhandschuhe anziehen – wenn auch widerwillig. Dass diese dann am Ende des Tages fast schwarz waren, bot meiner Grossmutter die Bestätigung für deren Notwendigkeit.

Sie war gebildet und belesen, sie weckte in mir das Interesse für Kultur und konnte alle meine Fragen beantworten. Doch nicht nur das, sie war auch im praktischen Leben voll dabei. Ein Beispiel aus tausend ihrer Empfehlungen, das heute noch aktuell ist: «Du sollst deine Schuhe nicht zweimal hintereinander tragen. Diese gehören nach dem Tragen ausgestopft, einen Tag in Ruhe gelassen und erst danach kannst du diese wieder gebrauchen.»

Und siehe da, meine Schuhe sind bereits uralt, doch immer noch wie neu und mein Dilemma ist, ich würde gerne neue kaufen …

Grossmutter hatte Kaffeekultur. Diese ging so weit, dass sie nur grüne Kaffeebohnen kaufte, denn die bereits gerösteten könnten an Aroma verlieren. Sie röstete jeweils eine Portion zu braunen, herrlich riechenden Bohnen. Nebenan durfte ich Weizenkörner rösten, um dann meinen Kaffee zu brühen. Diese Prozesse dauerten eine Weile und wir mussten die Pfännchen auf dem Gasherd ständig rütteln, damit die Bohnen oder die Körner nicht anbrannten. Dann wurden diese gemahlen und zum herrlich duftenden Kaffee «zelebriert».

Grossmutter war eine Hygienefanatikerin, eine Verehrerin von Dr. Semmelweis. Dieser in Budapest geborene Arzt bewahrte unzählige junge Frauen vor dem gefürchteten Kindbettfieber, alleine mit seiner Lehre von Hygiene. Schon seit dem 18. Jahrhundert war es den Ärzten erlaubt, Tote zu sezieren, um den Krankheiten auf den Grund zu kommen. Nur nach dem Sezieren gingen sie zu den Gebärenden und verbreiteten damit die Infektionen. Semmelweis befahl ihnen, die Hände zu waschen, vielmehr zu desinfizieren. So hörten die zahlreichen tragischen Sterbefälle gebärender Mütter weitgehend auf.

Das Verlangen nach Sauberkeit hinderte meine Grossmutter daran, auch Ordnung zu machen, sie war ja entweder am Reinigen oder am Lesen. Ich vermisste etwas Ordnung in unserer Wohnung und war oft neidisch, wenn ich Schulkameraden in ihren ordentlich aufgeräumten Wohnräumen besuchte.

Meine Erziehung war tadellos, doch musste ich das Schicksal aller Kinder teilen, die von ihren Grosseltern erzogen wurden – nämlich zu vorsichtig, eher etwas ängstlich. Eltern sind dabei viel lockerer, erlauben einiges mehr, das Kind kann viel mehr wagen. Auch ich durfte zu wenig auf den «Tschuttiplatz», denn Grossmutter hatte nicht genug Zeit, um mich immer über eine verkehrsreiche Strasse zu begleiten.

Abends wiederum war meine Mutter zuständig, um meine Schulaufgaben und auch meine schulischen Leistungen zu kontrollieren.

Mutters Lebenslektion Nr. 2

Seite 9

Seite 9 wird geladen

9.

Mutters Lebenslektion Nr. 2

In Ungarn waren bereits in den frühen 50er Jahren allerlei westliche Erzeugnisse erhältlich. Einzig, man musste über das nötige Kleingeld verfügen und dieses war in den meisten Fällen eine ganze Menge. Auch landesspezifische Erzeugnisse wie gute Exportgüter hatten einen überdurchschnittlichen Preis. Beispielsweise die PICK-Salami aus Szeged, diese, mit Edelschimmel zart überzogene, Monate an der Luft getrocknete Salami war oft Mangelware und wenn erhältlich, sehr teuer. Ich hatte diese Salami besonders gerne gemocht, mag sie heute noch und meine Grossmutter kaufte mir zuliebe manchmal 50 Gramm davon.

Dank der zentralistischen Planwirtschaft waren immer wieder Artikel des täglichen Bedarfs nicht erhältlich, aber grosso modo hatten wir allzeit genug zu Essen. Meine Grossmutter führte unseren Haushalt und wir hatten dabei nichts zu beanstanden.

Eines Tages nahm sie mich mit, als sie bei einer ihrer Freundinnen zu Besuch war. Die Dame war auch Grossmutter eines kleinen Jungen, der an diesem Nachmittag nicht in ihrer Obhut stand. So konnte ich ungehindert mit den Spielsachen des Kleinen spielen und dabei stiess ich auf eine Schachtel Lego-Klötze. Die Dame, die wir besuchten, hatte Verwandte in einem der skandinavischen Länder und bekam für das Enkelkind von dort allerlei geschenkt. Dazumal war Lego noch bei seiner ursprünglichen Idee geblieben, mit unterschiedlichen Bauklötzen die Kinder irgendetwas bauen zu lassen. Vorgefertigte Figuren, die man nach einem bestimmten Bauplan zusammensetzen muss, gab es damals noch nicht. Eine Grundplatte, Klötze in verschiedenen Grössen und Farben und es hiess: Mach‘ mal!

Ich vertiefte mich in den Zusammenbau eines Hauses, eine zweite kleinere Grundplatte diente als Dachfläche. Dann nahm ich es auseinander und das nächste Projekt war ein Auto. Noch nicht ganz fertig, verkündete meine Grossmutter, es sei höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Sie müsse schliesslich was als Nachtessen auf den Tisch zaubern.

«Nur noch schnell fertigmachen, bitte» – aber Grossmutter meinte, jetzt sei wirklich Schluss. Ihre Freundin merkte meine bodenlose Enttäuschung und sagte: «Du kannst das Spiel mitnehmen. Mein Enkelkind hat keine richtige Freude daran, spielt nur selten damit, es wird das Spiel nicht vermissen.»

Ich war richtig sprachlos. Meine Grossmutter sagte auch, das können wir nicht annehmen, kostet doch so ein Spiel in diesem Umfang etwa einen mittleren Monatslohn. Aber ihre Freundin meinte:

«Papperlapapp, ich habe so eine Freude zu sehen, wie dein András Spass an diesem Spiel hat, – lass mir die Freude und nehmt es mit!»

So packten wir unsere Sachen zusammen, einschliesslich dieses wertvollen Geschenkes. Ich konnte mein unerwartetes Glück kaum fassen, konnte nicht ruhig gehen, hüpfte an der Hand meiner Grossmutter zu unserer Busstation, schwebte sozusagen im siebten Himmel.

Während der Heimfahrt, berauscht von so vielen Glücksgefühlen, schmiedeten wir einen teuflischen Plan.

Als Mutter von der Arbeit heimkam, war ich gerade daran, mein Autoprojekt erneut zu verwirklichen. Wir begrüssten uns wie immer, doch dann blieb sie stehen und schaute meine Grossmutter fragend an.

Daraufhin sagte diese: «Weisst du, das hat sich der Junge so sehr gewünscht, ich konnte einfach nicht widerstehen …»

Und genau das war der Moment, als wir dachten, die Bombe platzt, dass Mutter toben und in etwa sagen würde: «Du weisst doch ganz genau, dass wir uns das nicht leisten können. Der Junge bekommt alles, was er sich wünscht, aber nur im Rahmen unserer Möglichkeiten.» Oder so ähnlich.

Aber nein. Meine Mutter blieb gelassen und sagte zu ihrer Mutter: «Du bekommst das Haushaltsgeld und verwaltest es nach deinem Gutdünken. Das Einzige, was wir von dir verlangen, ist, dass wir am Monatsende immer noch etwas Anständiges zu essen bekommen. Wie du das machst, liegt allein in deiner Verantwortung.»

Sie sprach diese Worte ganz ruhig, dann ging sie sich nach der Arbeit frisch machen und anschliessend setzten wir uns alle an den Tisch.

Es war für mich beeindruckend, wie früh ich schon erfahren durfte, was Verantwortung bedeutet.

1955

Seite 10

Seite 10 wird geladen

10.

1955

Nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges herrschten vorwiegend die Besatzungsmächte über Europa. In den westlichen Teilen waren das die Alliierten, also Frankreich, Grossbritannien und die USA, in der östlichen Hälfte das sowjetische Regime. Die NATO wurde gegründet und als Gegenstück der Warschauer Pakt.

Während Amerika mit dem Marshallplan Europa als wichtigen Wirtschaftspartner aufbaute, wussten die Sowjets nichts anderes, als die von ihnen befreiten Länder zu schröpfen mit der Begründung, Kriegsentschädigung zu kassieren. Dabei wurden ostdeutsche Fabriken «abgeschraubt» und in der Sowjetunion wieder aufgebaut.

Beispiel Autoindustrie: Der sowjetische Moskwitsch war anfänglich ein waschechter Opel Olympia, bis man dann die Karosserie, nicht aber die Technik modernisierte. Der grössere Opel Kapitän wurde in der UdSSR als Pobjeda hergestellt und in Polen als Warszawa. DKW wurde in Ostdeutschland als Wartburg weitergebaut usw. Wollte man die Luft von Berlin aus dem Olympiajahr 1936 schnuppern, so musste man lediglich in einer der Ostblock-Metropolen die U-Bahn besteigen. Dort fuhren nach dem Krieg die in der UdSSR hergestellten U-Bahn-Kompositionen, so wie man diese damals in Berlin entworfen und gebaut hatte.

Nach einem Abkommen aller Siegermächte gab es Westdeutschland, Ostdeutschland, Westberlin und Ostberlin. Nach dem gleichen Muster gab es auch Westösterreich und Ostösterreich, Westwien und Ostwien.

Doch zehn Jahre nach Beendigung des Krieges formierte sich Westeuropa wieder zur Selbstständigkeit im Rahmen der Möglichkeiten. Am 5. Mai 1955 entliessen die Westmächte Westdeutschland in die Autonomie. An diesem Tag endete dort das Besatzungsregime und die Bundesrepublik Deutschland erhielt ihre staatliche Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Die beiden deutschen Staaten wurden als eigenständige Nationen anerkannt, wobei die BRD der NATO und die DDR dem Warschauer Pakt beitraten. Somit war die Ost-West Trennung besiegelt.

In diesem Jahr, am 8. Dezember 1955, beschloss der Europarat sein Emblem: eine blaue Flagge mit zwölf goldenen Sternen.

Auf der anderen Seite behielt die Sowjetunion ihre Oberhoheit über die von ihr von den Nazis befreiten Gebiete. Ostdeutschland blieb also Bruderstaat der Sowjetunion, welche versuchte Westberlin mittels einer Blockade zu zwingen, wieder zu Ostdeutschland zu gehören. Dies wurde durch eine anderthalbjährige Intervention der Westmächte verhindert, Stichwort Rosinenbomber und Ausbruch des Kalten Krieges. In der Zeit von Juni 1948 bis gegen Ende 1949 wurde Westberlin im Rahmen der «Operation Luftbrücke» ausschliesslich durch die Alliierten aus der Luft versorgt mit Lebensmitteln, Medikamenten, Roh- und Baustoffen, allem. Der Übername «Rosinenbomber» entstand dadurch, dass die Besatzungen der aus vorwiegend DC-3, DC-4 und Dakota Flugzeugen bestehenden Flotte in der Anflugschneise Süssigkeiten für die Kinder abwarfen.

Ähnliches hätte Österreich auch geblüht, wenn die Sowjetunion nicht auf Geld angewiesen gewesen wäre. Doch die enorme Aufrüstung in den USA, dann die prestigeträchtige Weltraumforschung überforderten die sowjetischen Finanzen. Sie verkauften also ihren ostösterreichischen Anteil an die Westmächte. Es sickerte durch, dass sie dafür an die UdSSR die damals unglaublich hohe Summe von 150 Millionen Dollar bezahlten. Aktuell hört man in Bezug auf Staatsgeschäfte nichts als Milliarden. Aber damals bedeuteten Millionen Dollars mehr als heute Milliarden.

Was dabei für Ungarn entscheidend war: Die Grenze zum Westen rückte direkt an Ungarn heran. Man roch also die Freiheit vor der Haustüre.

Die USA unterhielten im Westteil Europas einen Radiosender namens «Radio Freies Europa». Dieser sendete sein Programm in alle von den Sowjets besetzten Gebiete auf weite Distanz empfangbaren Kurzwellenfrequenzen in den jeweiligen Landessprachen aus. Der Sender bediente alle Schichten, die politisch Interessierten ebenso wie die Jugend, die westliche Musik hören wollte.

Das Anhören dieses Senders war strengstens verboten. Dennoch entstanden Gerüchte, nicht zuletzt basierend auf Nachrichten dieses Senders, dass uns freiheitsliebenden Ungarn die Amerikaner oder, anders gesagt, die Westmächte helfen würden, sobald wir einen Aufstand gegen das sowjetische Regime auslösen würden.

Eine der Hörerinnen dieses Senders war meine Urgrossmutter. Sie ging auf ihr 90. Lebensjahr zu und meinte, so eine alte Frau würde nicht einmal die Stasi behelligen. Sie hörte also die Sendungen und hielt wöchentlich Kaffeekränzchen ab mit Leuten, die zwar interessiert waren, aber sich nicht trauten den Sender einzuschalten.

Entscheidend für das Schicksal unserer Familie sollte dann ihre Aussage werden: «Wenn es ein Land auf Erden gibt, für das es sich lohnt, Ungarn zu verlassen, so ist es die Schweiz.»

1956

Seite 11

Seite 11 wird geladen

11.

1956

Als ich an diesem denkwürdigen 23. Oktober 1956 in der Tagesschule meine Hausaufgaben machte, fiel mir auf, dass plötzlich alle so aufgeregt waren und zu den Fenstern strömten. So ging ich auch zum Fenster, ergatterte mir einen Platz und schaute hinaus auf die Strasse. Was ich sah, war auf eine unbeschreibliche Art furchterregend, ohne dass ich den Sinn hätte begreifen können. Es zogen Lastwagen vorbei voller Leute auf den Ladeflächen, die laut sangen und Parolen im Chor von sich gaben. Auf jedem dieser Lastwagen wurden ungarische Fahnen mitgeführt, doch diese waren so anders.

Nach Einführung des sowjetisch diktierten Regimes wurde die über 1‘000 Jahre gehisste ungarische Fahne mit den Farben Rot, Weiss, Grün, ähnlich wie in allen Bruderstaaten, verändert. In der Mitte ihrer Flaggen musste das sozialistische Symbol aufgenommen werden: Hammer und Sichel, umrahmt von einem Ährenkranz, oben zusammengefügt von einem alles überstrahlenden roten Stern, unten zusammengehalten von einem Band in den jeweiligen Landesfarben.

Doch nun prangte in den Fahnen nicht das Symbol, sondern ein Loch, herausgeschnitten oder herausgebrannt. Die Fahne mit dem Loch in der Mitte wurde Symbolbild des Aufstandes, der an diesem Nachmittag ausbrach.

Die Leute strömten zum Parlament, versammelten sich auf dem grossen Platz davor und stellten ihre Forderungen. Das war einzigartig in diesem totalitären Regime und entsprechend nervös reagierte der Staat. Der Platz wurde schnell umzingelt von Soldaten der ungarischen Armee, aber auch von solchen der sowjetischen Besatzungsmacht. Doch die Schüsse kamen weder von den ungarischen noch von den sowjetischen Soldaten. Ob diese keinen Befehl erhielten oder den Befehl verweigerten, ist mir nicht bekannt. Tatsache ist, die Schüsse wurden ausschliesslich von bewaffneten Einheiten des Staatssicherheitssystems abgefeuert und alleine an diesem Nachmittag, auf diesem Platz forderten sie etwa einhundert Menschenleben.

An einem anderen Ort in Budapest, wo die Menschen sich ebenfalls versammelten, geschah dasselbe: Etwa einhundert Zivilisten starben auch dort im Gewehrfeuer des eigenen Staatssicherheitssystems.

Diese Einheit bekam ursprünglich eine Zentrale in der Budapester Innenstadt, in der Prachtallee Andrássy út, in einem im 19. Jahrhundert in Neobarock errichteten grossen Gebäude. Dieses wurde daraufhin gemäss ihren Bedürfnissen ausgebaut, vor allem unterkellert, wo dann die Folterzellen ihren Platz fanden.

Natürlich war diese Zentrale Ziel Nummer eins der Aufständischen. Nach deren Stürmung wurden die eingesperrten politischen Insassen freigelassen. Dann aber wurde der Volkszorn in seiner Gnadenlosigkeit zelebriert: Die Stasi-Funktionäre hingen entlang dieser Allee an den Bäumen, zum Teil mit aufgeschlitzten Bäuchen.

Die Sowjets unter Führung von Nikita Chruschtschow fielen nicht sogleich in Ungarn ein. Im Gegenteil, die dort stationierten Einheiten wurden abgezogen. Chruschtschow sprach mit den Westmächten, mit der NATO-Spitze und machte unmissverständlich klar, dass er an seinen territorialen Ansprüchen festhalten will, und koste es einen dritten Weltkrieg. Es gab nämlich ausser in Ungarn sowohl in Polen als auch bei den als Freunde gewonnenen arabischen Ländern Unruhen gegen das sowjetische Regime.

In dieser Zeit wurde in Ungarn eine demokratische Regierung gebildet, die Grenze zu Österreich geöffnet. Etwa 120‘000 Leute nutzten die Gelegenheit und verliessen das Land, darunter auch meine Tante Georgina mit ihrem soeben geheirateten Mann.

Die Westmächte und NATO gaben nach. Unter Vermeidung eines dritten Weltkrieges erteilten sie Chruschtschow freie Hand. Darauf kamen die sowjetischen Panzer nach Ungarn und ein blutiger Freiheitskampf begann.

Ich als kleiner Junge merkte nichts Wesentliches davon, nur dass ich nicht zur Schule konnte. Am Anfang war ich noch einige Male an Mutters Arbeitsstätte, der Philatelie und dort wurden die kleinen roten Flaggen mit der goldenen Sichel und dem Hammer, die an jedem Schalter standen, entfernt. Ich ergatterte eine der kleinen, entblössten Fahnenstangen mit der kupfernen Spitze, die mir so gefiel. Die nahm ich als Spielzeug heim.

Statt Schule hatte man sich zu Hause mit irgendetwas beschäftigt. Manchmal kam der Nachbarsjunge vorbei und wir spielten Karten. Dabei lutschte ich an der kupfernen Spitze der Fahnenstange. So geschah das Unglück: Eine Karte von mir fiel zu Boden, und damit mein Spielgefährte diese nicht erkennen konnte, bückte ich mich augenblicklich, um diese aufzuheben. Das Dumme war nur, dass ich die Fahnenstange immer noch im Mund hatte und bei dieser heftigen Bewegung bohrte sich diese mir mit ihrer kupfernen Spitze in den Gaumen.

In diesem Moment scherte sich meine Mutter um keine Ausgangssperre, auch nicht darum, dass auf den Strassen gelegentlich geschossen wurde. Sie nahm mich auf die Arme und rannte mit mir in das nächste Spital. Das war für mich die Gelegenheit, einen Eindruck von den Geschehnissen zu bekommen. Die Bilder brannten sich in mein kindliches Gehirn ein: ein totes Pferd auf der Seite liegend, ein ausgebrannter russischer Panzer, der noch aus der Luke rauchte.

Obwohl diese Bilder in meinem Kopf immer noch gegenwärtig sind, mag ich mich nicht daran erinnern, ob sie mir damals Angst einflössten. Sicher ist, ich konnte als siebenjähriger Junge die Situation gar nicht erfassen, geschweige einordnen. Woran ich mich aber jetzt noch erinnern kann, war ein bedrohliches Gefühl, als ich die Szenen mit den Lastwagen und den laut singenden Menschen darauf auf der Strasse erblickte.

Auch in der Wohnung, wo ich von allem abgeschirmt war, vernahm ich die Gewehrschüsse, aber meine Fantasie reichte noch nicht aus, mir vorzustellen, wie es wirkt, wenn ein angeschossener Mensch zusammenbricht. Ich hatte auch vernommen, dass es lebensgefährlich werden kann, vor der Bäckerei für Brot anzustehen. Aber warum? Das hatte man mir nicht erklärt.

Dann kam das Sirenengeheul. Meine Mutter packte etwas an Essbarem zusammen, nahm mich an die Hand und wir gingen in den Keller. Wir sassen auf den Briketthaufen und in den Gängen standen die Nachbarn und diskutierten. Was mir auffiel, waren Kerben in den Latten, welche die Abteile abgrenzten. Ich fragte meine Mutter und sie erklärte mir: «Gar nicht so lange her, nur etwa zwölf Jahre, du warst noch nicht auf der Welt, wurde im Zweiten Weltkrieg auch Budapest bombardiert. Das heisst Bomben von Flugzeugen wurden abgeworfen, die unten explodierten und Gebäude zerstörten. Manchmal mussten Menschen Tage, Wochen hier unten verbringen, damit sie nicht in den Trümmern sterben. Sie haben jeden Tag eine Kerbe in eine Latte geschnitzt.»

Ich spürte, es musste sehr schlimm gewesen sein, obwohl wir jeweils nur einige Stunden dort unten verbringen mussten. Während des Aufstandes wurde nicht bombardiert, aber Alarm ausgelöst, wenn Panzer vorbeizogen. Wenn deren Besatzung etwas Verdächtiges zu vernehmen glaubte, wurde sofort geschossen, manchmal nicht nur aus dem Maschinengewehr, sondern aus der Kanone und das konnte ein Gebäude zum Einstürzen bringen.

Gegen Ende Jahr wurde es ruhig und ich konnte wieder zur Schule gehen. Dann zogen wir in die von meiner Tante und meinem Onkel verlassene Wohnung in der Innenstadt.

Meine Tante geht

Seite 12

Seite 12 wird geladen

12.

Meine Tante geht

In diesem denkwürdigen Jahr 1956 heiratete im September die Zwillingsschwester meiner Mutter. Ihr Mann war ein vom Systemwechsel gezeichneter Mensch. Seine Eltern waren zwar keine Grossgrundbesitzer, doch auch keine Knechte, sondern Landwirte, die ihrerseits Knechte beschäftigten. Das war schon einmal genügend, um als imperialistischer Ausbeuter und als Klassenfeind abgestempelt zu werden. Noch schlimmer wurde die Tatsache gewertet, dass seine übrigen Verwandten dem abgelösten Regime als hochrangige Beamte gedient hatten, wie auch ein Oberrichter oder ein Parlamentarier.

Mein künftiger Onkel wollte sich ausbilden lassen, wollte am Technikum Chemie studieren und Chemiker werden. Das wurde ihm auch gewährt, doch zuerst musste er sich von seiner Vergangenheit lösen. Das hiess, er war verbrummt dazu, etwa anderthalb Jahre als Zwangsarbeiter in einem Steinbruch zu arbeiten, natürlich ohne Lohn. Die Belohnung war, dass er sich von der Schuld der Vorfahren freilösen konnte und auch das gewünschte Technikum besuchen durfte. Ist es verwunderlich, dass von da an sein grösstes Schimpfwort «Kommunist» hiess?

Sie heirateten im Oktober 1956. Mein Onkel Pityu hatte mich überaus gern gehabt, wenn er mich auch gerne als Mamatitti hingestellt hatte. Allerdings, als meine Mutter meinte:

«András nehme ich zur Hochzeit nicht mit, da er keine entsprechenden Kleider hat», meinte er kurzerhand, «dann heiraten wir nicht.»

So stehe ich auf dem Hochzeitsfoto in kurzen Hosen da, jedoch bei passenden spätsommerlichen Sonnenstrahlen im Oktober.

Kurz darauf brach der Aufstand aus und die Grenze nach Westen wurde geöffnet. Mein Onkel nahm seine frisch Angetraute an der Hand und flüchtete mit ihr schnurstracks nach Österreich. Sie landeten in einem Auffanglager. Dort lernten sie weitere junge Paare kennen und in diesem Kreise verkündete meine Tante das, was sie von meiner Urgrossmutter mitgenommen hatte: «Wenn es ein Land gibt, das es wert ist, Ungarn zu verlassen, dann ist es die Schweiz.»

Dies leuchtete den neu gewonnenen Freunden auch ein.

Sie allesamt warteten. Es kamen Busse aus Deutschland, Frankreich, Italien, USA, kurzum aus nahezu allen westlichen Ländern, um Flüchtlinge abzuholen. Doch sie blieben geduldig. Das Lager war bereits nahezu leer, als der Bus aus der Schweiz eintraf.

Diese jungen Paare trafen also in der Eidgenossenschaft ein. Ein Teil von ihnen war medizinisch ausgebildet, diese wurden in Zürich und Umgebung aufgenommen. Der Rest, eher mit einer chemischen Ausbildung, etablierte sich naturgemäss in Basel und Umgebung. Mein Onkel als Chemielaborant fand seine Stelle in der Papierfabrik Ziegler in Grellingen im Birstal.

Diese geografische Teilung hatte der bereits tief verwurzelten Freundschaft keinen Abbruch getan. Die etwa vierzehn Paare trafen sich weiterhin regelmässig, zum Teil zu berauschenden Partys.

Kleiner, grosser Geschäftsmann

Seite 13

Seite 13 wird geladen

13.

Kleiner, grosser Geschäftsmann

Ich brauchte immer Geld. Ich habe es bereits ganz früh erkannt: Das Schönste am Geld ist es auszugeben … Aber zuerst einmal musste man es haben. Dazu ergriff ich immer wieder Gelegenheiten, um an Geld zu kommen, neben der Schule in der Freizeit …

Es fing schon ganz früh in der Primarschule an. Wie gesagt, Kultur wurde vom Staat gefördert, also kosteten auch Schulsachen lediglich einen symbolischen Betrag, ein Schulheft einen halben Forint. Doch wenn ein Schulkollege sein Heft daheim vergass und ein Blatt brauchte, so trennte ich ihm aus der Mitte meines Heftes ein Blatt heraus und verkaufte es ihm für einen oder zwei Forint. Ich war auch bedacht, das ergatterte Geld gezielt auszugeben, nicht sofort zu verschleudern. So merkte meine Mutter mit der Zeit, dass meine Schulhefte ungewöhnlich dünn waren und auch, dass ich Geld besass. Sie stellte mich zur Rede.

«Woher hast du das Geld?»

«Ich habe Blätter aus meinem Schulheft verkauft!»

«Für wie viel?»

Ich nannte die Beträge und sie erklärte mir daraufhin Begriffe wie «Erpresser», «Hehler» und dergleichen. Sie trug mir auf, das eingenommene Geld bereitzuhalten und eine Liste der Jungs zusammenzustellen, die zu meiner Kundschaft gehörten. Als ich fertig war, kam sie mit in die Schule. Sie unterhielt sich kurz mit der Lehrerin und ich musste mit meiner Liste und dem Geld bei den betroffenen Schulkameraden vorbeigehen und die Münzen wieder aushändigen.

Na gut, solche Geschäfte habe ich nicht mehr getätigt. Aber zwei und zwei wollte ich immer zusammenrechnen.

Als meine Grosseltern bereits in der Schweiz waren, wollten sie mir ein schönes Geschenk machen und fragten, welche starke Dampflokomotive sie mir für meine Modelleisenbahn schenken sollten.

Ich hatte schon Ideen, doch dachte ich weiter: In Ungarn war gerade ausgesprochen Mode, bei Regenwetter in einer Pelerine herumzulaufen, statt unter dem Regenschirm. Ich wusste, so eine Pelerine kostete in der Schweiz CHF 22.–. Diese waren in Ungarn heiss begehrt und ich konnte so ein Exemplar mindestens für HUF 600.– verkaufen. Das war die Ausgangslage, dann die weitere Rechnung: Eine ansehnliche Dampflokomotive für die Modelleisenbahnanlage kostete in der Schweiz etwa CHF 100.–, während in Ungarn ca. HUF 1‘000.–.

Also rechnete ich: Wenn sie mir an Stelle der Lokomotive 5 dieser Pelerinen schicken würden, könnte ich diese für HUF 3‘000.– verkaufen und bekäme dafür drei tolle Lokomotiven.

So haben wir es also gemacht. Ich hatte die Pelerinen wie geplant verkauft, nur das Geld nicht für Lokomotiven verwendet, denn unser Haushalt brauchte dringend Geld. Es hiess: «Du bekommst es später wieder.» Dazu kam es nicht, aber irgendwie störte es mich gar nicht, ich spürte die Notwendigkeit.

Später bekam ich von meiner Mutter zu Weihnachten mehr als eine tolle Lokomotive, darunter ein Prachtexemplar: Die grün lackierte bayrische Schnellzuglok mit dem ganzen passenden Personenzug dahinter, ebenfalls in grün gehalten.

In der Schweiz, als ich nebst dem Gymi mit Nebenarbeiten meine ersten Autos erstand und damit in der Weltgeschichte umherfuhr, aber auch die Familie überallhin umherkutschierte, war nie ein Thema, wer das Benzin oder die Versicherung bezahlt, es war einfach Familienangelegenheit.

Über meine unzähligen spannenden «Geschäftsbeziehungen» erzähle ich mehr in der Chronologie.

Das Einparteiensystem

Seite 14

Seite 14 wird geladen

14.

Das Einparteiensystem

Gemäss dem Kongress der Siegermächte über Nazi-Deutschland in Jalta bekam die Sowjetunion uneingeschränkte Macht über die Gebiete und Länder, die sie befreit hatte. Dazu gehörten Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn und Teile Deutschlands und Österreichs. Diesen Anspruch nutzten die Sowjets unter anderem dazu, in diesen Ländern das Einparteiensystem mit Gewalt einzuführen. Die ausschliesslich erlaubte Partei war fortan die Kommunistische Partei. Interessanterweise stimmten von da an jeweils 98 % aller Bürger dieser Länder nur noch für Abgeordnete dieser einzigen Partei – freiwillig natürlich.

Die Partei war allmächtig und allgegenwärtig. In jedem Betrieb wurden Parteisekretäre eingesetzt, die dafür sorgten, dass die Richtlinien der Partei eingehalten wurden. Nach aussen übernahmen sie die Funktion des Personalchefs der Personalabteilung. Nach innen waren sie jedoch an jeder wichtigen Sitzung dabei und bei Produktionsbetrieben hatten sie Sorge getragen, dass die Richtlinien der Planwirtschaft eingehalten wurden. Bei Dienstleistungsbetrieben wie Banken und Versicherungen schauten sie, dass nur die richtigen, linientreuen Leute befördert wurden.

In Ungarn war niemand gezwungen, Parteimitglied zu werden. Doch wollte man nur einen noch so kleinen Schritt im Beruf weiterkommen, musste man beitreten. Entsprechend waren sogar Leute der Opposition Parteimitglieder, denn dies bedeutete gar nichts, ausser dass man nicht blockiert war.

Selbst in den Schulen mussten einige Lehrerinnen und Lehrer ihre Ausbildung als Parteisekretär absolvieren, sonst konnten sie nicht Klassenlehrerin oder -lehrer werden.

Diese Funktionäre waren überaus gefürchtete Personen. Man wusste, wenn diese etwas vernehmen würden, was man tat oder äusserte, was nicht linientreu war, so erging sofort die Meldung an die Zentrale und in einem solchen Fall musste man sich richtig warm anziehen … Man sprach immer wieder davon: Die Wände hätten Ohren. Dementsprechend sprach man manchmal ganz leise miteinander.

Die Ungarn neigen dazu, ihren Schmerz, ihre Sorgen, aber auch ihre Freude auf irgendeine Art kundzutun, sei es in Form eines Liedes, eines Gedichts oder einer satirischen Darstellung. Von denen gab es genug und der Staat duldete diese zumindest nach dem Aufstand von 1956, als die liberale Kádár-Regierung an die Macht kam. Ihre Auffassung war: Die Gemüter sollen sich mit Satire entladen, statt auf die Strassen zu gehen, wobei man unschön eingreifen müsste.

Wie waren diese satirischen Szenen? Ich mag mich an deren zwei erinnern. Im Ungarischen steht der Begriff «Kormány» sowohl für Lenkung als auch für Regierung. Da kurvte der kleine, rothaarige, aber ungarnweit beliebte Kabarettist Kabos mit einem Fahrrad in einer furchtbaren Zickzack-Linie auf die Bühne, warf den Drahtesel in die Ecke und verkündete: «Diese Lenkung (also Regierung) ist nicht zu gebrauchen!»

«Paradicsom» heisst im Ungarischen Tomate oder aber auch Paradies. Die Regierung sprach immer über das zu erreichende kommunistische Eldorado. Da kam der Kabarettist auf die Bühne, biss in eine Tomate, warf diese in die Ecke und meinte, «Diese Tomate (also Paradies) ist nicht zu geniessen!»

Ähnlich wie die Satire auf der Bühne dienten die politischen Witze am Stammtisch als Blitzableiter. Den meines Erachtens herzigsten unter den unzähligen möchte ich euch nicht vorenthalten:

In der Primarschule hat die Lehrerin vor, den Kindern bereits höherstehende Begriffe näherzubringen. So fragt sie: Wer von euch weiss, was «Katastrophe» bedeutet? Hansi meldet sich und verkündet: Bei uns am Hof sterben die Hühner, das ist eine Katastrophe. Die Lehrerin meint, sie müsse ihn berichtigen und sagt: Dass bei euch die Hühner sterben, ist schlimm, aber noch keine Katastrophe. Eine Katastrophe ist, dass Genosse Stalin gestorben ist. Hansi nickt mit dem Kopf und die Lehrerin ist überzeugt, er hat es begriffen. Eine Woche später kommt die staatliche Schulaufsicht vorbei und nimmt am Unterricht teil. Die Lehrerin will glänzen und wiederholt ihre Frage betreffend Katastrophe. Sie ruft Hansi auf und dieser verkündet: Es ist eine Katastrophe, dass Genosse Stalin gestorben ist. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm ist, dass bei uns am Hof die Hühner sterben.

Es ist wie gesagt die ungarische Mentalität, dass man seinen Frust durch Humor ablädt. In den Sechzigern spürte ich auch eine überbordende Lebensfreude. Die Restaurants waren voll, die Biergärten ebenso. Man genoss das Leben, man gab das Verdiente locker aus, denn es reichte eh nicht für andere Ziele wie ein Auto oder ein Häuschen, geschweige denn für eine Weltreise.

Die Leute nahmen ihre Auflagen gelassen entgegen und kamen denen nach Möglichkeit nach. Doch da war auch noch was …

Zwei Kollegen treffen sich und der eine staucht den anderen zusammen, wieso dieser an der letzten Parteiversammlung nicht teilgenommen hätte. Daraufhin erwidert der Angesprochene: Wenn ich gewusst hätte, dass dies die letzte Parteiversammlung ist, wäre ich garantiert gekommen.

Das war Sozialismus. Und die Partei verkündete den Slogan: Wir sind auf dem Weg zum (Allheil bringenden) Kommunismus.

Aber seien wir doch ehrlich. Was heutzutage Berichte über andere sozialistische Länder bringen, allen voran der DDR, schockiert uns und man muss zugeben, Ungarn war wirklich die «lustigste Baracke» im sozialistischen Lager. Für ausgewählte DDR-Bürger galt es als Reise in den Westen Urlaub am Balaton, also am Plattensee zu verbringen.

Ein weiterer Begriff aus dieser Zeit ist «Salamitaktik». Ungarische Salami verkauft sich weltweit ganz gut, aber das ist nicht der Grund. Salamitaktik steht für: Immer wieder kleine Scheiben für sich zu gewinnen. Ein Beispiel:

Die Markthallen waren in Ungarn bereits in den Sechzigerjahren zum Bersten voll, anders als in anderen sozialistischen Ländern. Die Bauern waren in allen diesen Ländern zwangsenteignet worden und mussten in Kolchosen unter Planwirtschaft arbeiten – Argwohn war naturgemäss vorprogrammiert. In Ungarn konnten sie ein kleines Stück für Eigenbedarf behalten. Die Regierung erkannte: Auf diesen kleinen Landstücken gedieh mehr als auf den unter Planwirtschaft bewirtschafteten Ländereien. Dabei reden wir nicht über Massenproduktion wie Getreide oder Kartoffeln, sondern über Gemüse, Obst oder hausgemachte Wurst.

Entscheidend war, dass dieses Stück Land für Eigenbedarf von Jahr zu Jahr vergrössert wurde, also mit Salamitaktik den Bedarf der Bevölkerung immer mehr erfüllte – und damit wurde die allgemeine Zufriedenheit gefördert.

Budapest vásárcsarnok d.h. Zentralmarkthalle

Tomatenernte

Seite 15

Seite 15 wird geladen

15.

Tomatenernte

In der Schule kam es alleweil wieder vor, dass wir zur Fronarbeit abberufen wurden. Es war immer ein freudiges Ereignis: Anstelle des doofen Unterrichts hinaus in die Natur und etwas Nützliches tun.

Diesmal war Tomatenernte angesagt. Die Klassenlehrerin gab uns die Einzelheiten zuhanden der Eltern mit: «Tagesverpflegung mitgeben, dafür können die Kinder so viele Tomaten mit nach Hause nehmen, wie sie nur wollen oder können. Achtung: genügend zum Trinken mitgeben!»

So versammelten wir uns an besagtem Morgen in der Schule, jeder einen Rucksack dabei und wurden aufs Feld geführt. Da ging die Ernte los, wir sammelten die schönen reifen Tomaten in grossen Kisten, welche dann die Erwachsenen zum Abtransport stapelten.

Gegen Mittag, nach Verzehr des Mitgebrachten ging es weiter und es hiess: «Ihr könnt nun eure Rucksäcke mit Tomaten füllen.» Viele meiner Mitschüler füllten ihre Rucksäcke mit grünen Tomaten auf, aber ich war viel gescheiter und wählte die schönsten, reifsten Exemplare aus.

Am Ende des Erntetages wurden wir bis zum Stadtrand zurückgeführt. Dann galt es auf Tram und Bus umzusteigen, um nach Hause zu kommen. Unterdessen herrschte der nachmittägliche Berufsverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel waren entsprechend voll. Dies bedeutete Gedränge …

Mit der Zeit merkte ich im Bus, dass mein Rücken nass wurde. Mein Rucksack schrumpfte und die Sauce rann meinen Buckel hinunter. Zu Hause angekommen war ich total durchnässt, mein Ranzen beinhaltete nur noch Tomatensaft und ich wurde schnurstracks in die Badewanne gesteckt.

Meine Mutter kam und sagte: «Das hätte ich dir sagen sollen …»

Später fielen mir immer wieder die grünen Tomaten auf, die an den Fenstersimsen an der Sonne nachreiften, und ich musste dann schmunzeln über mich, den Gescheiteren.

Körpergeflüster

Seite 16

Seite 16 wird geladen

16.

Körpergeflüster

Eines Tages ging es meiner Mutter nicht so gut. Und es wurde immer schlimmer, bis sie eines Morgens nicht mehr im Stande war, aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Wir bestellten den Hausarzt und er kam auch ziemlich rasch.

Damals war es üblich, dass die Hausärzte zu ihren Patienten gingen. Etwa die Hälfte ihrer Praxiszeit verbrachten sie mit Hausbesuchen. Das war weltweit so und diese Ärzte wurden dann auch die ersten guten Abnehmer für Autos. Doch zuerst fuhren sie mit ihren pferdegezogenen Kutschen übers Land. Dies rief in den weiten USA Henry Ford bereits 1908 auf den Plan, das erste «Volksauto» zu konstruieren und zu bauen. Bis anhin waren diese Gefährte für die Luxusschicht als sehr kostspielige Spielzeuge oder aber als Wettbewerbsfahrzeuge vorgesehen, um der Welt zu beweisen, dass diese neue Erfindung stabil und beständig etliche Runden unter Volllast absolvieren konnte. Dagegen benötigten die von Henry Ford vorgesehenen hohen Stückzahlen eine neue Produktionstechnologie, so erfand er kurzerhand die Fliessbandfertigung. Mit deren Hilfe wurden diese einfachen Autos erschwinglich gefertigt und gingen als der sagenhafte T-FORD, im Volksmund «Tin Lizzie» genannt, in die Geschichte ein. Sehr viele Hausärzte tauschten ihre Pferdekutschen gegen einen T-FORD, so bekam dieser auch den Übernamen «Doctors Coupé». Etwa vierzig Jahre lang gehörten diese Modelle zu den meistgebauten Exemplaren. Erst als der ebenfalls sagenhafte VW-Käfer in Brasilien weitergebaut wurde, kam dieses Modell mit ca. 28 Millionen Einheiten auf den ersten Platz der Rangliste. Auch in Europa entstanden einfach gebaute, erschwingliche Modelle, etwa von OPEL und Renault, die das Prädikat «Doktorwagen» erlangten.

Also der Hausarzt kam und diagnostizierte bei meiner Mutter eine Magen-/Darm-Störung und verordnete eine ganz strenge Diät, etwa Schleimsuppe und so … Meine Grossmutter, die den Haushalt führte, befolgte die Anweisungen und setzte ihre Tochter auf die verordnete Diät. Doch es wurde mit ihr nicht besser, im Gegenteil, sie wurde immer schwächer und bereits sowas wie Toilettengänge wurden zur Tortur. Nach ein paar Tagen verkündete sie, sie müsse jetzt etwas Währschaftes haben, ein Fleischgericht, denn sie war eine ausgesprochene Fleischliebhaberin. Meine Grussmutter war schockiert und meinte, das könne sie nicht machen.

Aber meine Mutter bestand in aller Entschiedenheit darauf, sie sagte, sonst gehe sie ein und wir könnten sie dann zu Grabe tragen. Daraufhin ging meine Grossmutter in die Küche, schaute, was sie zusammentragen konnte und kochte etwas Kräftiges mit Fleisch. Sie brachte ihrer Tochter vorerst eine kleine Portion. Diese stürzte sich darauf und kurze Zeit später reichte sie den Teller ihrer Mutter mit der Aufforderung, nun eine rechte Portion darauf zu servieren. Ihre Mutter schüttelte den Kopf, aber gehorchte. Nachdem sie einen Teller voll des feinen Gerichts verschlungen hatte, sank meine Mutter in ihre Kissen. Sie strahlte zufrieden und wurde zusehends munterer. In der Folge ging es ihr nicht besser, aber auch nicht schlechter. Jedoch wurde sie wieder kräftiger. Als der Hausarzt das nächste Mal zur Visite kam, beichtete ihm meine Mutter, was geschehen war. Der Arzt machte grosse Augen, verstand die Welt nicht mehr, aber tat das einzig Richtige: Er wies meine Mutter für eine umfassende Untersuchung ins Spital ein. Dort wurde dann die Ursache allen Übels gefunden: Eine nasse Lungenentzündung, wobei ihre Lunge bereits zur Hälfte im Wasser stand. Daraufhin bekam sie die passende Therapie und einige Zeit später kam sie in alter Frische nach Hause und war wieder meine «alte Mutter».

Heute noch versuche ich bewusst auf meinen Körper zu lauschen. Früher hatte ich hie und da Kopfschmerzen. Da fragte ich meinen blöden Kopf, was ihm fehlen würde. Und dieser antwortete mir etwa: Du sollst einen Kaffee trinken. Ein anderes Mal konnte ich an einen Espresso gar nicht denken, da musste ich etwas essen. Später wurde ich aufgeklärt: Kopfweh bekommt man, weil sich die Venen verengen oder aber ausdehnen. Beim Ersten muss man Kaffee trinken, beim Zweiten etwas essen, damit das Blut wieder in den Magen dirigiert wird.

Dann wiederum, wenn bei mir der Bauch dumm tut, frage ich ihn und er sagt mir, was ihm fehlt: Einige Scheiben Knäckebrot oder aber eine Wurst vom Grill. Dann gibt er sich zufrieden …

Kinderpsychologie

Seite 17

Seite 17 wird geladen

17.

Kinderpsychologie

Am Ende der Primarschulzeit gab es ein grosses Fest. Mein Jahrgang beschloss, die Zeit mit einem Maskenball abzuschliessen. JA, super, – ich wünschte, als Cowboy aufzutreten. Irgendwie trieben meine Mutter und Grosseltern die entsprechende Kleidung auf: breite Cowboy-Hosen, ein kariertes Hemd, das rote Dreieck-Halstuch hatte ich von der Pfadfinderbewegung ohnehin. Es fehlte nur noch der Colt.

Grossvater bastelte für mich einen stattlichen Gurt mit Halfter dran. Mutter schnitt aus einem starken Karton einen Colt aus und überzog ihn mit Silberpapier. So hatte ich meinen Silber-Colt, mit dem ich die Veranstaltung unsicher machte. Ich war mächtig stolz auf den jungen Cowboy, der sämtliche Schurken beseitigte und alle Bedürftigen beschützte.

András der Cowboy

Diese Veranstaltung kam mir in den Sinn, als bei meiner Schwester der Haussegen schief hing. Grund war, dass der Sohn Marco als Kind eine Spielzeugpistole wollte. Die Eltern lehnten ein solches Spielzeug kategorisch ab, was der Junge natürlich nicht begriff. Der Kind-Eltern Krieg brach aus, wobei die Eltern unbeugsam blieben. Doch unsere Mutter half beim Kinderhüten entscheidend mit und sie nahm sich dabei auch ihre Freiheiten. So kaufte sie Marco eine Spielzeugpistole, womit der Junge dann abwechselnd Sheriff, Indianer, Mafioso oder Gendarm spielte, zwei oder drei Wochen lang. Dann wanderte die Spielzeugpistole allmählich in die Kiste der nicht mehr gebrauchten Spielzeuge und war kein Thema mehr.

Kinder haben ihren Charakter, den man nicht versuchen sollte zu brechen. Rahel, die Tochter meiner jüngeren Schwester, wuchs in einer «naturbelassenen» Umgebung auf, bereits vor drei Jahrzehnten ökologisch denkend, ungeschminkt, natürlich in die Welt schauend. Aber was hat sich das Kind, als es vier Jahre alt war, zu Weihnachten gewünscht? Einen Schminkkoffer. Den bekam sie auch und ist bis heute eine ausgesprochene Ästhetikerin, die sich gerne mit schönen Dingen umgibt. Das hat sie einzig in ihren Genen mitgebracht.

Bei meinen Schwestern liessen mich die Eltern gerne gewähren. Mihály, der ausgesprochene Zahlenmensch, konnte nicht begreifen, wieso meine Schwester Kati irgendeine Formel nicht auf Anhieb begriff. Als ich das merkte, sagte ich: «Lass mich mal!»

Ich hatte eine einfache Rolle: Für meine Schwestern war ich halbwegs Kumpel, dann aber auch Erziehungsperson. Ich konnte ihnen in ihrer Sprache etwas erklären, das sie oft auch begriffen.

Ich hatte bei allem die Geduld, die Kinder benötigen.

Oft ging ich einkaufen, der Coop lag nicht weit von uns in Bottmingen, allerdings musste man die Strasse zweimal überqueren, einmal an einer Fussgängerampel und noch einmal in einer Seitenstrasse auf dem Fussgängerstreifen. Kati wollte oft mitkommen und ich nahm sie auch mit, wenn ich genügend Zeit hatte, ihr auch beizubringen, wie man Strassen überquert. Wenn sie sich streckte, erreichte sie auch den Knopf, um die Ampel für die Fussgänger zu schalten.

Eines Tages stellte sie den Wunsch an unsere Mutter, alleine Brot zu holen. Mutter schaute mich daraufhin fragend an. Ich meinte, wir sollten gemeinsam noch einen letzten Probelauf machen, den die Kleine auch bestand. So gab ich meine Empfehlung, sie alleine Brot holen zu lassen. Sie ging und bis sie zurück war, schwitzte ich Blut.

Kinder merken alles, wenn auch rein intuitiv. So kam von den Schulbehörden, als Kati sechs Jahre alt wurde, die Anfrage an die Eltern, ob sie das Kind mit sieben Jahren einschulen wollen, wie hier üblich oder schon mit sechs Jahren, wie es ein Testlauf vorsehen würde. Die Eltern diskutierten auch darüber, denn für sie wäre es mit sechs Jahren so, wie sie dies von Ungarn her gewohnt waren. Das Kind früher für das Leben vorbereiten oder ein Jahr länger Kind sein lassen? Mitten in dieser Diskussion kam Kati dazwischen und meinte: «Wieso fragt ihr euch, András kommt bald heim und er sagts euch dann.»

Wir haben auch einiges an Blödsinn veranstaltet, in einem gewissen Rahmen gehört das zur Kindererziehung. Einmal legte ich mich in der Mittagspause auf das Sofa. Eine der beiden kam als Kopfkissen. Darauf hiess es immer wieder: «Kispárna ne mocorogjon», was immer fröhliches Kindergelächter auslöste. Das hiess etwa: «Kleines Kissen nicht unruhig werden.» Von da an musste ich mich eine Zeit lang täglich hinlegen und Kati oder Georgina abwechselnd als kleines Kissen unter den Kopf nehmen.

Aber nun zurück zu den Geschehnissen in Chronologie.

Mutter kommt nicht heim

Seite 18

Seite 18 wird geladen

18.

Mutter kommt nicht heim