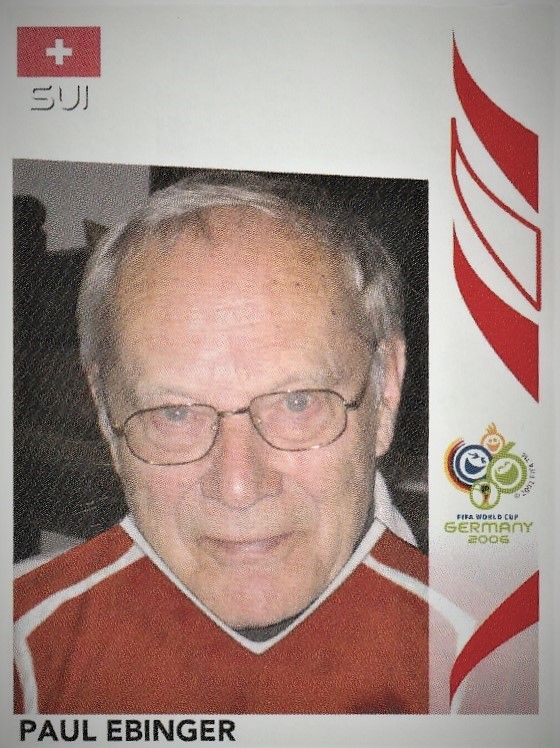

Zurzeit sind 556 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 192

Vorwort - Prolog

Wir schreiben das Jahr 1974; ich bin somit 50 Jahre alt. Ich bin überzeugt, dass Ihr und Eure Kinder keine solch verrückten Zeitepochen mehr erleben werdet – ausser was Euch an technischer Weiterentwicklung noch bevorsteht – wie gerade wir, Angehörige der jetzigen älteren Generation. Ich denke da an die Weltwirtschaftskrise (1929-1936), Weltkriege (1914-18 und 1939-45), Einstieg ins Fernseh- und Komputerzeitalter, über 25-jährige stets sich steigernde Hochkonjunktur mit deren positiven aber auch sehr negativen Folgen. Es drängt mich daher immer wieder, über diese aussergewöhnlichen Zeiten Erlebtes schriftlich festzuhalten.

(1) Dieser Artikel hat mich zum Schreiben geführt.

Inspirieren Sie sich beim Schreiben Ihrer Memoiren von alten Fotos.

Darüber könnte ich ein Buch schreiben

Autobiographie Wie Ihre Eltern gelebt haben, darüber wissen die meisten Erwachsenen

einigermassen Bescheid. Vom Grosi kennt man vielleicht noch ein paar Episoden, doch weiter zurück reichen Familienerinnerungen selten. Schade, denn jede Lebensgeschichte ist interessant. Nicht für ein breites Publikum, aber für die Familienangehörigen und Freunde. Ihnen zur Freude lohnt es sich, seine Lebenserinnerungen festzuhalten. Nehmen Sie sich also an der Hand und führen Sie sich in Ihrem gelebten Leben spazieren. Damit Sie sich nicht in den eigenen Erinnerungen verlieren, sollten Sie systematisch vorgehen. Ordnen Sie im voraus vorhandene Dokumente, Briefe, Fotos chronologisch, bevor Sie zu schreiben beginnen. Suchen Sie aber nicht krampfhaft nach Jahreszahlen und Namen. Mehr über Ihre Persönlichkeit und die Zeitgeschichte sagen Begebenheiten und scheinbar Nebensächliches aus. Erzählen Sie von einem Lausbubenstreich, schildern Sie den Schulweg, was auf den Tisch kam, wie sie angezogen waren. Oder was Sie mit dem ersten Zahltag gekauft haben. Wie Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Wenn Sie nicht gerne schreiben, erzählen Sie Ihre Lebensgeschichte dem Tonband. Das hat den Vorteil, dass auch Ihr Dialekt, Ihre Sprechweise und typische Ausdrücke festgehalten werden.

Weitere nützliche Ratschläge, wie Sie Ihre Autobiographie verfassen können, finden Sie im Buch "Das ist mein Leben" von Bruno Fransen, erschienen im Latka-Verlag, Bonn,

29.80 Franken. Heia Müller

Vetter Jakob war ein Cousin meines Vaters, war Bankdirektor beim Schweiz. Bankverein in Zürich und ist aufgewachsen in Hefenhausen. Viele Jahre war er in den Sommerferien in Württenberg mit dem Velo unterwegs und forschte unsern Vorfahren nach. Obwohl ich seinerzeit in seinen umfangreichen Unterlagen Einsicht nehmen konnte, weiss ich heute nur noch, dass er mit Sicherheit nichts über die Ebinger in Ebingen erfahren konnte, aber dass sich der erste Ebinger auf Thurgauer-Boden ums Jahr 1490 in Engwilen niederliess. Leider habe ich mich bei Vetter Jakobs Ableben im Jahre 1982 nicht um diese Unterlagen interessiert und sein Sohn Erwin starb 1986. Grosskind Jacques, geb. 1945 habe ich 2005 telefoniert. Leider hat auch er keine Kenntnis von den Nachforschungen seines Grossvaters.

Interessant ist, dass ein Ebinger (erst im 17. Jahrhundert) Bischof des Münsters in Konstanz war und dass das Wappen von Engwilen ein gesatteltes Pferd aufweist. Drei Engwiler Familien hatten nämlich jedes Jahr ein Pferd zu stellen, damit der Bischof seinen Verpflichtungen im Vatikan nachgehen konnte.

Im Münster zu Konstanz hat es eine Bildergalerie vergangener Bischöfe. Einer davon heisst Ebinger. Also ein Vorfahre von uns.

*

Sicher hätte mir mein Vater auch Erwähnenswertes aus seiner Jugendzeit weitergeben können (ohne Autos, elektr. Licht, Radio und anderes mehr) aber nichts dergleichen geschah... und eben das finde ich heute sehr schade. Ich weiss von meinen älteren Geschwistern lediglich, dass unser Grossvater in Wigoltingen eine Schuhfabrik betrieb und in Müllheim

(1) Die Fabrik des Grossvaters heute.

Wohnsitz hatte. Für seine Arbeiter liess er, es muss ums Jahr 1915 gewesen sein, 6 Doppeleinfamilienhäuser bauen, die heute noch stehen

und bewohnt sind; sie befinden sich auf der Nordwestseite des Dorfes.

Die Fabrik in Wigoltingen (besteht heute noch und liegt mitten im Dorf) verkaufte mein Grossvater 1924 an die Firma Böni in Frauenfeld.

(2) Der Autor vor einem der Häuser und die Reihe der "Ebinger-Häuser" heute

(3) Die Reihe der "Ebinger-Häuser" heute.

Unser Vater besuchte die Landwirtschaftliche Schule Rüti in Zürich. Alsdann betrieb er, zusammen mit seinem Vater einen Weinhandel in Märstetten, und zwar im schönen Riegelhaus an der Hauptstrasse, Ecke Richtung Wigoltingen. Im Jahre 1903 heiratete Vater die Tochter aus dem Restaurant Wartegg in Weinfelden.

(4) Wartegg in Weinfelden. Mit Dank von Google Bilder.

1904 gebar sie Sohn John. 1906 stürzte sie, vom Vater bereits geschieden, unter starkem Alkoholeinfluss die Treppe hinunter, die direkt aus der Wirtsstube in den Keller führte (heute noch so, 2010 nicht mehr). Der Sturz hatte zu ihrem sofortigen Tode geführt. 1907 heiratete Vater unsere Mutter Lina Knus aus Märstetten. Die Vorfahren unserer Mutter betrieben in der Hub/Märstetten eine Landwirtschaft.

(5) Ebinger Haus mit Scheune und Häuser von Deutschen. Unterer Pfeil Scheune, darüber Haus, obere Pfeile Häuser von deutschen Mitbürgern, siehe Kapitel 1.

1910 erwarb Vater das landw. Heimwesen in Sulgen. An Grossvaters Besuche bei uns in Sulgen mag ich mich noch erinnern, jedes Mal brachte er uns Buben einen «Elgermann» (eine Art von Zopf) als Geschenk mit. Alle meine Grosseltern starben in den Jahren 1929-31 und erreichten ein Alter von 79-85 Jahren.

(6) Familie Ebinger. Von links ...

Was Vater mit seiner doch eher hohen Erbschaft gemacht hat, darüber wurde nie diskutiert. Man weiss nur, dass sein Holzgrosshandel pro Saldo keine grossen Gewinne eingebracht haben und sein finanzielles Engagement bei der Milchpulverfabrik Sulgen sollen auch grosse Verluste zur Folge gehabt haben. Die Konkursverhinderung im Jahre 1929 kostete Vater über Fr. 1500.--(heutiger Wert ca. Fr. 20'000.--).

Vaters Lohn als Ortsvorsteher (1919-27) betrug lediglich Fr. 1000.—pro Jahr und die Nebenämtli, 53 Jahre lang als Käsereikassier und als Viehinspektor waren auch schlecht bezahlt.

(7) Sulgen Dorfkern mit evangelicher Kirche. Mit Dank von Google-Bilder.

Vaters einzige Schwester Anna war gut situiert. Sie heiratete Willi Hippenmeyer aus Gottlieben. Er war Musiker und wurde im Militär Adjudant-Instruktor, vorerst in der Kaserne Zürich und später in Bern, wo er dann die Kindermusikschule leitete und dem Militärmusikverein vorstand. Er komponierte einige Stücke Marschmusik, die in den 30er- und 40er Jahren oft im Radio zu hören waren.

Ein Urgrossonkel, Joh.-Conrad Hippenmeyer, war Direktor der Österreichischen Nationalbank. Er kaufte 1803 das Schloss Gottlieben, das er 1838 an Napoleon verkaufte. Er und seine Familie wurden in Gottlieben eingebürgert.

(8) Schlosss Gottlieben. Mit Dank von Google-Bilder.

Mein Vater Ebinger war ein ruhiger Bürger gewesen. Ausser bei Arbeitszuwendungen hat er mich nie in Gespräche miteinbezogen. Was ich über ihn weiss, habe ich von Mutter und älteren Geschwistern (Ernst, 1909: Walter 1911, Margrit 1913, Trudi 1919, Willi 1926) erfahren. Er leistete im Schützen 7 Militärdienst. Wie er den 1. Weltkrieg erlebte, weiss ich nicht, darüber hat er nie gesprochen. Im Schützenverein Sulgen war er ein sehr aktives Mitglied, ja sogar Ehrenmitglied.

Am 22. Nov. 1952 abends um 8 Uhr telefonierte mir Bruder Ernst, dass Vater eine Herzattacke erlitten habe. Sofort begab ich mich per Bahn nach Sulgen. Vater lag im Bett. Unter vier Augen, aber kaum hörbar, sprach er wie nie zuvor mit mir über einen Vorfall im Jahre 1938, über das er seinerzeit Stillschweigen versprechen musste und somit sich erstmals darüber geäussert hat.

Unsere Mutter, Lina Knus, heiratete 1907 ihren Jean, sie übernahm auch Vaters Sohn aus erster Ehe, namens John, der spätere Amerikaner.

Mutter kam aus einer Märstetter Bauernfamilie. Alfred, ein Bruder von Mutter, führte später den Betrieb dann weiter. Margrit, Lina und Klärli waren die Kinder von Alfred und Lina (meine Gotte).

Im Gegensatz zu Vater war sie eine fröhliche, gesellige, lustige, gesprächsfreudige Person. Sie hat auch viel gesungen. So war sie früher im Töchterchor Märstetten. In den 30iger Jahren lud sie ehemalige Sängerinnen zur Stubete bei uns ein. Es ging jeweils gross her und zu..

Bruder Konrad, Elektriker (Grossvater von Heini Knus, geb.ca.1942) Vater von Emil Knus, Grundbucher in Kreuzlingen, war auch einmal Grossratspräsident. Er war auch Vater von Paul Knus, seine Kinder waren Heini, Iwan und Tochter Ingrid. Ein dritter Bruder von Mutter war Posthalter in Bürglen. Vater von Robert Knus, seit 1942 Inhaber des Eisenbähnlis in Weinfelden.

Ihre Schwester Anna verheiratete sich mit einem Rebbauern im Schnellberg. Schwester Karoline mit einem Rebbauer und Landwirt im Ruberbaum.

Geboren wurde ich 1924 in Sulgen. Was vor 1930 geschah, ist meinen Erinnerungen entschwunden – ausser ein paar kleinere Lumpereien mit Nachbarsbub Otto Fischer (1923) wegen einer Most- und Biertrinkaffaire und eines in Brand gesetzten Dürrgrashügels – und somit beginnen meine Erzählungen just mit dem Beginn der Krisenjahre. Geld und für viele Berufstätige wurde Arbeit mehr und mehr zur Mangelware. Man lebte mehrheitlich äusserst bescheiden. Nur Suppe und Brot war in vielen Haushaltungen oft Hauptmahlzeit. Hungern mussten wir Ebingers aber nie. Vaters 6-7 Kühe warfen aber nicht genug ab für 5-8 Personen, und so machte er noch zusätzlich Geld mit Holzhandel und verschiedenen, damals aber auch noch schlecht bezahlten Aemtli wie Ortsvorsteher (1919-27), Käsereigenossenschaftskassier (1925-52), Viehinspektor (1926-52). Meine Mutter trug das ihre bei mit gekonntem «Gmüesle». Nebst Beerenkulturen (u.a. jedes Jahr 2-3hundert Kilo Johannisbeeren) gabs bei ihr so alles an Gemüsearten, oft hatte sie über 10'000 Kopfsalate, die sie wie auch Bohnen, Erbsli, Spinat, Blumenkohl, u.a.m. grösstenteils an Grossabnehmer verkaufen konnte.

(1) Sulgen aus Storchenperspektive.

John, der älteste Bruder (Stiefbruder), nahm 1924, also nach seiner Bäckerlehre und nach Absolvierung seiner Rekrutenschule in Bern, in Frankreich eine Stelle an. Von dort reiste er bald weiter in die USA. Dort verheiratete er sich 1926 und betrieb 1929 bereits eine Grossbäckerei in Denver. Leider überstand er die Krisenjahre nicht und ging Konkurs. Aus mir unbekannten Gründen trennte er sich von seiner Frau und seinem kleinen Sohn, die er wohl aus finanziellen Gründen nicht mehr auffinden konnte oder wollte. Nach 27 Jahren kehrte John 1952 besuchshalber in die Schweiz zurück und zwar ans Totenbett unseres Vaters. Das Flugticket kostete damals US$ 3200.--, umgerechnet zum damaligen Kurs SFr. 13'000.--. Er konnte nur 4 Tage bleiben; seine äusserst interessanten Erzählungen über seine Erlebnisse auf seiner Rinderfarm in Parker/Cansas City (eingeheiratet 1935) sind mir aber in bester Erinnerung geblieben.

(1) Mutter Ebinger mit Päuli (links) und Willi.

Bruder Walter war in den Jahren 1931-34 fast 4 Jahre lang teil- und ganzarbeitslos. Dank seinen guten Leistungen in der Leichtathletik verschaffte ihm der Bürgerturnverein Luzern eine feste Stelle in Luzern. Schade für mich, sicher hätte ich von ihm vieles erlernen können; ein anderes Vorbild stand mir im Turnverein Sulgen nicht zur Seite... und doch war ich vom Turnen und besonders von der Leichtathletik schon als kleiner Bub fasziniert. Bruder Ernst, der auf dem elterlichen Hofe tätig war und nebenbei als Bomologe einen grossen Kundenkreis in Sulgen und Umgebung betreuen konnte, war ebenfalls ein treues Mitglied des Turnvereins Sulgen (seit ca. 1950 Ehrenmitglied); er erturnte sich ein paar Kunstturnerkränze.

In meinen Bubenjahren war jeweils das alljährlich, an einem Wochenende stattfindende Schauturnen des Turnvereins das höchste und heissersehnteste Ereignis des Jahres. Auch andere Ereignisse wie Jungturnertreffen, Vorunterrichtsschlusstage und Jungschützentreffen bedeuteten mir jeweils sehr viel. Spielen, ganz besonders das Fussballspiel stand bei mir auch sehr hoch im Kurs. Oft zog ich ein Bubenfussballspiel allem vor, sowie z.B. Schimpfworten und sogar oft auch Schlägen, denn oft habe ich die mir aufgegebenen Arbeiten nicht erledigt oder auf später verschoben.

Ein weiteres Hobby, das Spatzenschiessen, betrieb ich ab Ende der 2. Klasse. Walter Riniker, fast 10 Jahre älter als ich, führte mich in dieses heute kaum mehr gestattete Metier ein. An Weihnachten 1932 erhielt ich von meinem Götti, Willi Hippenmeyer (Militärtrompeteradjudant in Bern, früher in Gottlieben und Begründer der Knabenmusik Kreuzlingen; Ehemann der einzigen Schwester meines Vaters), ein Luftgewehr. Die Spatzen verkaufte ich an Italienerfrauen. Für zwei Stück erhielt ich gute 15 Rappen und für eine Amsel 20 Rappen. Auf diese Weise konnte ich mir die Bleikügelchen und anderes mehr finanzieren. Einmal, ich war ca. in der 4. Klasse, brachte ich es an einem einzigen Sonntag auf über 100 Spatzen. Im ganzen Oberdorf klopfte ich alle Hühnerställe ab. Statt eines Vogels erwischte es dann aber einmal den Arm eines Nachbarn. Unbeabsichtigt natürlich, denn Blätter verhinderten die Sicht auf den arbeitenden Herrn Sigrist. Von da an musste ich mein Revier auf unsern Hof beschränken.

Diese Hochzeitsphoto aus dem Jahr 1937 habe ich letzthin (Januar 1993) von meiner Schwester Margrit erhalten. Man sieht, Onkel/Götti Willi fährt hier schon ein «neueres» Modell.

(1) Hochzeitsfoto. Von links nach rechts:Meine Schwester Margrit, später Bäuerin in Mettlen, Jakob (Jacques) Ebinger, Cousin meines Vaters, Direktor beim Schweizerischen Bankverein Zürich (1930-47), Marie, war einige Jahre Haushaltsangestellte bei Onkel Willi Hippenmeyer, jun., Konditor und ab 1933 beim Schweizerischen Bankverein Zürich, Anny Hippenmeyer, Bern, Telefonistin, Anna Hippenmeyer, die einzige Schwester meines Vaters. Willi Hippenmeyer, Armee Trompeter-Instr., Bern.

Meine Schulzeit – Primarschule in Sulgen, Sekundarschule in Kradolf – brachte ich ohne Mühe hinter mich. Ich war nicht übermässig lehrbegierig; war kein Leithammel, weder im Guten noch im Bösen. Damals noch ohne Fernsehen, vielfach ohne Radio und Taschengeld etc. gehörten Bubenstreiche so quasi zum kulturellen Leben eines Buben. Ich bin sicher, die heutigen Eltern und Erwachsenen hätten nicht mehr das Verständnis für solche Ereignisse. Die Antwort auf diese Feststellung ist einfach: Zeit hatten alle Leute genug, gestresst zu sein war noch nicht erfunden.

(1) Schüler Päuli.

Viel Ärger z.B. hatte Arnold Dörig mit uns Buben. Er war ein gedäpter, lediger Bauer, der zusammen mit seiner Schwester Frieda einen kleinen Betrieb führte (2 Kühe). Meistens konnten wir Arnold mit einem Stumpen unseres Vaters beruhigen. Wenn es schlimmer war, dann beschwerte er sich direkt beim Vater; nach einem grossen Most war er aber auch dann wieder zufrieden. Andere Spässe wie Fensterklopfen mittels leeren, an langen Fäden befestigten Patronenhülsen oder Geldbeutellegen waren von Zeit zu Zeit Mode.

Bei solchen «Anlässen» war ich meistens begleitet von Bruder Willi, meinen geliebten Nachbarsbuben Ernst und Max Spring, Gust Studerus oder manchmal auch von den Ferienbuben bei Engelis im Sennhof oder bei Bötschis, die sozusagen alle Ferien bis zur 4. und 5. Klasse bei ihren Grosseltern verbringen durften.

Eng war ich auch mit Hansruedi & Max Züblin verbunden: allerdings weniger was Bubenstreiche betraf. Mutter Züblin, zu uns Jungs eine wunderbare Frau (auch zu sagen von Frau Spring), führte das Restaurant Rössli und Vater Züblin, eher garstig zu uns, war Vieharzt. Sie gehörten also nicht zu den doch meist ärmlichen Leuten im Dorf. Max & Hansruedi hatten ein sehr grosses Spielzimmer zur Verfügung, wo es nur so wimmelte von Spielsachen. Ganz speziell genossen wir, wohl nur an regnerischen Tagen, die Chaplin-Filme; zur damaligen Zeit eine Sensation!

Hansruedi war schon als Knabe sehr aufs Geldmachen aus. So überredete er mich (3. Klässler, 10 Jahre alt) an der Fastnacht mit ihm zusammen in Wirtschaften singen zu gehen. Ich tat ihm den Gefallen, aber sehr widerwillig. Der ganze «Spass» brachte immerhin einige Franken ein.

Fr. 2.75.

Vom Spatzenschiessen mit dem Luftgewehr habe ich bereits berichtet. Bald kamen die Erlebnisse mit dem Flobertgewehr hinzu. Mein Bruder Ernst besass eine solches. Obwohl mir nicht gestattet war, damit zu schiessen, habe ich dieses Verbot bei sich bietender Gelegenheit ignoriert. So kam ich als 3. oder 4. Klässler an einem Nachmittag aus der Schule. Alle Familienangehörige befanden sich auf dem Felde. Ich holte mir das Flobert aus dem Versteck hervor, denn es waren Spatzen am Futterplatz unserer Hühner. Um eine gute Schussposition zu haben, musste ich aufs Klo steigen, um die Spatzen durch das Fensterchen aufs Korn nehmen zu können. Doch der Schuss ging diesmal schon beim Hochsteigen los und anstatt eines Spatzen traf ich in die Gipsdecke, die sich zu meinem Schrecken zu einem grossen Teil löste und über mich herab krachte!

Kurze Zeit darnach ereignete sich ein weiteres unvergessliches Ereignis: Zusammen mit einem gleichaltrigen Schulkollegen (Baumgartner aus dem Hotel Schweizerhof). Dieses stand zwischen der SBB-Station Sulgen und dem jetzigen Neubau der Kantonalbank) schlichen wir im Schutze des hohen Grases ins Ghörst (Wald) hinunter. Wir waren voller Pläne: Ein Rabe, eine Taube oder sogar ein Hase stand auf der Abschussliste. Kaum aber waren wir am Waldrand angelangt, bekamen wir es mit der Angst zu tun. Nach langem hin und her einigten wir uns darauf, wenigstens einen Schuss auf einen Baumpfahl, einige Schritte vom Waldrand entfernt, abzugeben. Alsdann versteckten wir das Flobert unterm Laub. «Wir holen es abends mit einem Schubkarren und zugedeckt mit Säcken» sagte ich, und wir entfernten uns so rasch als möglich vom Tatort. Es vergingen aber etliche Wochen, bis ich mich mit dem Stosskarren auf den Weg machte und dann ... oh weh, das Flobert war unauffindbar! Erst nach ca. 5 Jahren kam es mir wieder in meine Hände und zwar so:

Gegen eine kleine Entlöhnung durch Herrn Langenegger, Futterhändler unten am Brunnweg, konnten oder besser gesagt durften wir, Hansruedi, Max Züblin und ich in seinem Schweinestall Ratten schiessen. Ich täte dies heute nicht mehr für eine 1000-fach höhere Belohnung, denn dies ging so vor sich: Meistens zu zweit gingen wir bei Dunkelheit in den Stall. Wir löschten das Licht aus. Nach einer kurzen Wartezeit drehten wir das Licht wieder an. Die Ratten flohen dann sofort wieder in ihre Löcher und Ablaufrohre. Es kam oft vor, dass eine oder mehrere Ratten von einem Balken springend, unsere Köpfe oder Schultern als Zwischenstation benutzten! Da die Ratten stets 2 Löcher zum Entkommen hatten, konnten wir Herrn Langenegger davon überzeugen, dass ein zweites Flobert vorhanden sein müsste, um so die Abschussquote zu erhöhen. Er entlehnte alsdann ein solches bei Bert Allenspach (Hirschen), Schulkollege meines Bruders Ernst. Zu meinem grossen Erstaunen musste ich feststellen, dass dieses Gewehr dasjenige war, welches wir seit Jahren vermissten! In der Tat gehörte der Wald, in dem ich seinerzeit das Flobert versteckte, Bert Allenspach. Ich getraute mich nicht, diese Tatsache zu Hause vorzutragen, da ich ja früher vom Verschwinden des Gewehrs stets Stillschweigen übte.

Ein weiteres Erlebnis mit dem Flobert:

Ich entlehnte ein solches hie und da von Züblins Buben. Ich war Sekundarschüler und trug bereits lange Hosen (Knickerbocker). Wenn ich auf Jagd ging, entfernte ich jeweils den Holzschaft und steckte den Lauf in den rechten Hosenstoss. So blieb das Ding unsichtbar und so hinkte ich ein paar Mal in den Wald hinunter, um Tauben zu schiessen. Von Herrn Bircher, Buchdruckerei, wurden Fr. 2.-- pro Stück geboten. Eines Tages, es regnete, war es wieder mal so weit. Ich trug eine Pellerine mit Kapuze. Plötzlich vernahm ich hinter einem grossen Reisighaufen ein Vogelgepiepse. Ich schlich diesen an, machte mich schussbereit und äugte vorsichtig nach dem Vogel. Aber oh weh, statt eines Vogels war es der Jagdaufseher Dudli, der, mit einer Pfeife im Munde, Vögel anzulocken versuchte. Dass er wegen meines Anblicks geschockt reagierte, war mein Glück. Ich floh. Ueberall lagen gefällte Bäume im Wege. Ich stürzte zweimal. Da am Gewehr kein Sicherheitsbügel vorhanden war, weil ohne Schaft, löste sich der Schuss. Herr Dudli, wieder zu sich gekommen, rief hinter mir her: Halt! Halt! Ich lief aber was mir meine Beine gaben und kehrte über Hessenreuti-Hobrig nach Hause zurück. Dank der grossen Pellerine konnte mich Herr Dudli nicht erkennen; jedenfalls hatte er bei meinem Vater in dieser Sache nie vorgesprochen.

Als Knabe war es meine Aufgabe, am Samstagabend den Hof auszuräumen. Ich tat dies gerne. Als ich eben vor dem Scheunentor mit dem Besen hantierte, gingen drei etwas ältere Kollegen (Eduard Schmalz, Gust Studerus, Spenglermeistersohn H. Zülig die Strasse hinauf. Warum grüssten die mich kaum und gingen einfach weiter, fragte ich mich. Sofort ging ich ins Haus und beobachtete die Buben durch den stets geschlossenen Fensterladen in Mutters Zimmer. Auf der Höhe des Beerenackers blieben sie stehen und schauten zurück. Nachdem sie sich unbeobachtet fühlten, verschwanden alle drei im Beerenacker (Distanz etwas über 100 Meter). Da ich früher auch schon an solchen Beeren-, vor allem an Erdbeer-Raubaktionen teilgenommen hatte, wusste ich sofort was da geschah. Kurz entschlossen holte ich das Flobert herbei und schoss, indem ich die Jalousien etwas öffnete, in die Baumkrone, unter der sich die Beerenräuber gerade befanden. Der Schuss zeigte Wirkung. Hals über Kopf flohen sie in Richtung Eisfeld. – Gegenseitiges Verständnis für diese Tat war wohl der Grund, wieso über dieses Vorgefallene unter uns Buben nie diskutiert wurde.

Wie oben erwähnt, nahm ich auch ein paarmal an solchen Beerenaktionen teil. Arbeitsschullehrerin Frl. Altwegg besass neben ihrem Haus eine gut eingezäunte Erdbeerenanlage. Diese besuchten wir in all den Jahren mehrmals. Einmal, ich hatte bereits meine beiden Hosentaschen voll mit Beeren, mussten wir fliehen. Ein Schlupfloch im Drahtzaun konnten wir zur Flucht benützen, ansonsten wir Frl. Altwegg direkt in die Arme gelaufen wären. Dass mir diese Aktion noch in Erinnerung geblieben ist, sorgten meine Hosentaschen, in welchen die Beeren infolge der Flucht zu einem Brei zerdrückt wurden.

(1) Sulgen. Mit Dank von Wikipedia.

Neben Herrn Dudli gabs in Sulgen noch einen zweiten Jagdaufseher, Herr Schweizer, man kann fast sagen ein Original. Im Nacken hatte er, schön angeordnet zwei faustdicke Bollen (Drüsen). An einer Hand waren durch einen Schiessunfall Daumen und Zeigefinger weg. Eines Tages suchte er mich persönlich auf. Ich müsse ihm etwas helfen, aber darüber niemandem etwas erzählen, sagte er. Zusammen, Willi kam auch mit, marschierten wir Richtung Pfaffenwald, vor Bleiken gelegen. Vor den uns himmelhoch scheinenden Tannen blieb er stehen und erklärte uns, dass wir ein Habichtnest auszunehmen hätten. Ein Bauer habe ihn damit beauftragt, da die alten Habichte etliche seiner Junghühner geraubt hätten. – So geübt ich ja in solchen Dingen war, vor dieser riesigen Tanne hatte ich aber doch einigen Respekt. So war ich eigentlich froh, als Willi sich vordrängte und die Tanne in Angriff nahm. Er schaffte es bis 2 – 3 Meter unter das Nest. Dann aber fürchtete er sich, nicht nur wegen des alten Habichts, die stets immer wieder angeflogen kamen, sondern wegen den Jungen, die ihn – fast Flügge – von oben mit «furchtbaren Bollaugen» betrachteten. Willi kam also wieder herunter und ich musste hinauf. Herr Schweizer band mir einen langen Stecken an den Hosenträger. Mit dem Stecken kannst Du von unten das Nest vernichten und dann fallen die Jungen raus, meinte er. Ich tat wie mir befohlen. Der alte Habicht bedrohte mich aber derart, so dass sich Herr Schweizer gezwungen sah, diesen im Fluge abzuschiessen, was er natürlich auf keinen Falle hätte tun dürfen. – Anschliessend brachten wir die Jagdbeute dem Bauer, von dem Herr Schweizer Fr. 20.—ausbezahlt erhielt. Je Fr. 1.-- gingen an Willi und mich.

Ein andermal durfte ich Herr Schweizer Richtung Bürglen begleiten. Es war Herbst, stark neblig, schlechte Sicht für den Jäger. Eine riesige Eiche stand am Anfang des Hangwaldes (Kappelerrain), rechts vom «Bädli» (hier stand ein Restaurant, wo vor vielen Jahren Kuren angeboten wurden. Das Heilwasser sei dann aber gegen Ende des 18. Jahrhunderts versiegt). Auf dieser Eiche erblickte ich eine Agerste (Elster) und meldete dies Herrn Schweizer. Eben der schlechten Sicht wegen konnte er sie nicht ausfindig machen und drückte kurzentschlossen die Flinte in meine Arme und sagte: schiess du. Sofort hatte ich den Vogel im Visier. Auf des Jägers Aufforderung hin, doch endlich abzudrücken, sagte ich: Soeben ist sie weggeflogen, obwohl die Elster noch zu schiessen gewesen wäre. Dass ich diese grosse Chance, einmal mit einem Jagdgewehr schiessen zu dürfen, nicht nutzte, habe ich oft bedauert, denn diese Gelegenheit erhielt ich nie mehr angeboten.

Am darauf folgenden Frühling war ich mit Ernst Amacker (1919) im Pfaffenholz auf Nestsuche. Wir fanden ein Taubennest. Die mitgebrachten Steigeisen konnte er gut gebrauchen, die hohe Tanne wies unterhalb des Nests fast keine Äste auf. Die Mühe lohnte sich, zwei fast flügge gewordene Tauben entnahm er dem Nest. Was ich in meiner Jugend oft bei mir hatte: ein grosses, rot-weisses Bauerntaschentuch. In diesem Tuch brachten wir die Tauben nach Hause. Beim Eingang des Dorfes kam uns ausgerechnet Herr Schweizer entgegen. Was habt ihr hier in diesem Tuch. Heidelbeeren, entgegnete Ernst. Herr Schweizer glaubte dies natürlich nicht, denn im Frühling gibt es ja noch gar keine Beeren. Er überprüfte alsdann den Inhalt und nahm die Beute, ohne ein weiteres Wort zu sagen, mit sich. Erst kürzlich (1974), nach über 35 Jahren, als Therese und ich und Gerbers im «Löwen» in Donzhausen jassten, kam eine grosse Schar Altsulger. Es fand ein Treffen der 1936 in Sulgen Konfirmierten statt, Schwester Trudi war auch dabei. Da fragte mich Ernst Amacker : Du Paul, hast du das schöne, grosse Taschentuch von Herrn Schweizer eigentlich je wieder zurückerhalten?

Herr Schweizer war in Sulgen auch bekannt als Mörserschütze. (Mörser: Eisenklotz, ca. 30-40cm lang und 12-15cm Durchmesser; darin ist ein 15-20 cm langes Loch eingelassen, worin das Pulver kam. Mit Papier stopfte man das Loch ab). An Fronleichnamsfesten, Hochzeiten, 1. August und anderen Gelegenheiten war er engagiert – meistens auf dem Eisfeld/Sportplatz – die Mörser herzurichten und abzuschiessen. Das war für uns Buben immer eine tolle Sache.

Bisher habe ich übers Fussballspielen wenig berichtet, dabei war eben dies unsere Buben-Nebenhauptbeschäftigung. Stundenlang tschutteten wir, hauptsächlich mit Springs Buben vor der Schäfli-Garage, das Garagentor als Goal benützend. Um dem Goali bei Regenwetter etwas Schutz zu bieten, belegten wir oftmals den Torraum mit Kartoffelsäcken. Mit der Zeit wurden Schulklassenmannschaften zusammengestellt und auf dem Eisfeld/Sportplatz kam es oft zu heiss umkämpften Spielen beim Hockey (Winter) und Fussball (Sommer).

Meistens durften wir Jungs auch am Samstagnachmittag oder am Sonntag mit den Älteren mitspielen. Die Erwerbslosen, Fabrikarbeiter (besonders diejenigen aus der Kammgarnspinnerei Bürglen) hatten ja sehr wenig Geld. So spielten diese oft Fussball auf abgemähten Wiesen. Heute, wo jedermann entsprechende Sportkleider hat, würde ein solches Ereignis Aufsehen erregen, denn viele tschutteten in langen Hosen mit Hosenträgern und Gehschuhen. Manchmal kreuzte ich grosstuerisch mit Bruder Walters alten Fussballschuhen auf, die ungebraucht herumlagen. Diese waren für meine Bubenfüsse viel zu gross. Papiereinlagen und 5-6 Socken meines Vaters an jedem Fuss machten das Spielen fast unmöglich.

Die Männerriege Sulgen trainierte bei schönem Wetter Woche für Woche auf dem Eisfeld/Sportplatz Faustball. Auch für diese Spielart war Interesse vorhanden. War eine Mannschaft noch unvollständig, dann durfte ich schon als 11-12-Jähriger in die Lücke springen. Als dann am Kant. Männerriegenspieltag ein Spieler verletzt ausfiel, ich war so 16 Jahre alt, durfte ich mitmachen. Um die Fahrtkosten nach Aadorf zu umgehen, fuhr ich ganz alleine per Velo dorthin. Im Nachhinein finde ich es allerhand, dass z.B. Viktor Altwegg, ein reicher Mann, mir die Fahrkarte nicht bezahlt hatte. Dannzumal habe ich mir diese Überlegung gar nicht gemacht, Hauptsache ich durfte mit.

Letzthin habe ich den heute ca. 80-jährigen Alfred Lenz getroffen. Er wollte wieder einmal wissen, ob beim nachstehenden Ereignis ich oder Willi mit von der Partie war: Auf dem Spielplatz wurde Faustball gespielt. Dabei gelangte der Ball in den Garten von Lehrer Somm. Dieser habe lautstark reklamiert. Ich oder Willi hätten ihm dann erwidert: Wenn er nicht still sei, reisse ich/er ihm alle Blumen aus! – Es war Willi, ich jedenfalls konnte mich nicht an einen solchen Vorfall erinnern.

Im Ghörst unten, zwischen den beiden Waldgruppen, besass mein Vater eine grosse Wiese. Während den Herbstferien und vielfach auch an freien Schultagen musste ich dort die Kühe hüten. Viele Male begleiteten mich Kollegen.

Oft bauten wir aus Stauden Hütten oder fertigten einen Ofen an, auf dem wir Suppen kochen konnten und dergl. oder machten Spiele. Eines Tages nahm ich eine Flobertpatrone mit mir. Ich war Drittklässler. Schulkollege Bert Amacker war zugegen. Ein Feuer wurde angefacht und alsdann die Patrone hineingeschmissen. Hinter Tannenbäumen warteten wir auf die Explosion. Aber nichts geschah. Nachdem das Feuer erloschen zu sein schien, versuchten wir die Patrone aus der noch glühenden Asche herauszubugsieren, und zwar mit dem Hüterstecken, doch in diesem Moment knallte es. Die Kugel traf mich in den rechten Backenknochen und weitere kleine Hülsensplitter am ganzen Körper. Ich blutete sehr stark und lief sofort nach Hause. Noch heute erinnert mich die Narbe auf meiner Wange an dieses dumme, glücklicherweise ohne Folgen geliebene Ereignis.

Die Wiese im Ghörst war nie eingezäunt gewesen und elektrische Zäune gab es natürlich noch nicht. Oft war daher wegen anderweitiger Beschäftigung meinerseits (Krähennestersuche, Hüttenbau, Nummernspiel u. dgl.) keine Kühe mehr auf der Wiese zu sehen, wo sie sein sollten. Im Sommer verschwanden sie wegen den Bremsen meistens im Wald oder liefen viel zu früh nach Hause. Einmal glaubte ich, nachdem keine Kuh mehr vorhanden war, sie seien auch bereits im Stall. Ich lief nach Hause, doch keine Kuh weit und breit! Mit Velos gings auf die Suche. Ernst fand sie dann endlich in Leimbach. Eine Ehrenmeldung erhielt ich diesmal auch wieder nicht!

Nebst dem Gewehrlen, Tschutten, Knabenriege, Indianerspielen und dgl. wurde eine Zeitlang «Kriegerlis» gespielt. Initiant war Herbert Walter (Elektrikersohn). Einige selber gebastelte Kanonen, alte Gewehre (1889er), Säbel u.a.m. war als Exerziermaterial vorhanden. Vom Hauptmann selber (Herbert Walter) gabs als Sold stets 2 – 3 Täfeli Schokolade, also pro Stunde so ca. 1 Täfeli!

Ebenfalls unter der Regie von Herbert wurden Velorennen und Laufmeisterschaften ausgetragen. Es gab jeweils Preise zu gewinnen, die Herbert selbst zusammengetragen hatte.

1937 ertrank im Kanal (Kradolf-Bürglen) Rolf Eggmann. Er war in der Knabenriege und so durften wir ihm die letzte Ehre erweisen. Ich war einer unter den Vieren, denen das Sargtragen anvertraut wurde. (Kurz vorher starb eine ältere Schwester von Rolf an Lungenentzündung und 1974 Klärli, eine jüngere Schwester, die mit mir konfirmiert wurde).

Wenige Wochen später erfuhr ich beinahe das gleiche Schicksal. Des Schwimmens nicht kundig, wartete ich jeweils aus Scham bis niemand mich sehen konnte, die Schwimmversuche zu unternehmen. Im stark fliessenden Wasser war es ja leicht 20 bis 30 Meter weit zu kommen, ohne die richtigen Schwimmzüge ausführen zu müssen. Dieses Mal ging es aber nicht gut; ich erwischte Wasser, schnappte nach Luft, schluckte wieder Wasser, kam unter Wasser. Ich erinnere mich noch ganz gut, nach dreimaligem Tauchen und wieder Hochkommen liessen bei mir die Kräfte bereits nach, und ich war sicher: jetzt geht es mir gleich wie Rolf Eggmann! Plötzlich aber fasste man mich von hinten. Entgegen meiner Meinung hatte jemand mich ins Wasser steigen sehen. Es war Walter Dolder, Sohn des Bahnhofvorstandes in Sulgen, drei Jahre älter als ich. Er wohnt in Tägerwiesen. Ich muss ihn einmal besuchen, da ich ihn seit ca. 30 Jahren nie mehr gesehen noch gesprochen habe.

Als 6-jähriger ertrank ich beinahe im Moos unten. Kopf voran lag ich am Moorbord, die Augen so ca. 10 cm vor der Wasseroberfläche! Ein Stacheldraht hakte zum Glück an meiner Hose ein. Die Angst hatte mir die Sprache zerschlagen, ich konnte daher nicht um Hilfe schreien. Plötzlich hörte ich Ernst Amacker, einer der Buben die bereits ca. 50 Meter weiter gegangen waren, nach mir rufen. Aus Angst, ich könnte mich beim Zurückrufen bewegen, gab ich keine Antwort. Trotzdem fanden und retteten sie mich.

Ein andermal war eine Kiesgrube nach langandauernden Regengüssen mit Wasser aufgefüllt. Tiefe ca. 3 – 4 Meter. Die Buben aus der Gegend (Befang) hatten Flosse angefertigt. Ich, 13 Jahre alt, aber nahm mir einen Till (Brett) und patschelte damit auf dem Wasser herum. Ich versuchte sogar auf dem Till zu stehen. Dieser kippte. Ein Engel stand mir auch diesmal zur Seite; ich konnte mich, wie ein Wunder, beim Kippen am Till festhalten und wartete – ich befand mich natürlich unter Wasser – auf Hilfe. Diesmal war es Albert Bürgis, heute in Kradolf, der mich mit seinem Floss retten konnte.

Den ersten nahezu Ertrinkungstod ereignete sich aber schon im April 1926 (Bruder Willis Geburt) als 1 1/2-jährigem in Ottoberg (Ruberbaum) bei meiner kinderlosen Tante Karoline Hess-Knus. Ich sei einmal vom Bauernhof weggelaufen. Im ca. 100m entfernten, gestauten Bach habe ein alter Mann ganz zufällig einen blonden Haarschopf entdeckt. Die Lebensrettungsmassnahmen sind dann jedenfalls erfolgreich verlaufen!

Meine Tante verzichtete alsdann auf Ferienkinder, dafür aber durften wir sie beerben, und zwar erst 1982, mein Anteil gegen Fr. 5000.--. Dies war und blieb meine einzige Erbschaft.

Das «Silvesterlen» war damals für uns Jungs in Sulgen hoch im Kurs. Es gab jedes Jahr ab 7 Uhr bei den Metzgereien «Schäfli» und «Löwen» Servelats mit Brot und bei den Bauern kuhwarme Milch zu trinken.

Noch nicht schulpflichtig, aber trotzdem noch in Erinnerung geblieben ist mein erstes Silversterlen. Zusammen mit Bruder Willi (4) wollten wir die Springs Buben wecken. Trommelnd und schellend gings beim «Schäfli» vorbei - so um 6 Uhr war es, als uns Herr Hüssi, der im «Schäfli» ein Zimmer bewohnte, einen Kübel voll Wasser über uns entleerte. Pudelnass gings dann leider wieder heimwärts.

Ein paar Jahre später machte Hans Altwegg Junior uns Buben den Vorschlag, uns am Abend des 30. Dezember bei ihm in der Scheune zu treffen und im Heu zu übernachten, um dann gemeinsam um 4 Uhr morgens loszuschlagen. So kamen am 30. Dezember abends etwa ein Dutzend Buben in Altweggs Scheune zusammen. Ein Jahr später wurde dies nochmals wiederholt. Leider bewährte sich diese Taktik nicht sonderlich. Der Kälte wegen konnten wir nicht schlafen und so kam jeweils keine gute Stimmung auf.

Bis 1932 wurden die Kirchenglocken in Sulgen von Hand geläutet. Herr Klauser, der Messmer war ein sehr kinderfreundlicher Mann. Wir Buben durften oft beim Läuten mithelfen. Besonders das Stoppen der Glocken war sehr faszinierend, denn es riss uns jeweils, am Seil festklammernd, gegen 2 Meter hoch. Oft durften wir die Treppen hoch bis zu den Glocken steigen. Interessant und nicht gerade gefahrlos war dann das Klettern oben an der Turmspitze. Die Aussicht von dort war natürlich einzigartig.

Diese heute träumerisch anmutenden Vorkommnisse fanden dann aber ihr Ende mit dem Einzug der neuen Glocken. Beim Aufzug der neuen Glocken durften sämtliche Schulkinder mitwirken (1932).

Im Winter 1931-32 und 1938-39 grassierte in Sulgen und weit herum die Maul- und Klauenseuche. 1931-32 musste unser Vater ca. 5 Wochen lang isoliert in der Scheune schlafen. Er machte mit der gemolkenen Milch, die nicht zur Käserei gebracht werden konnte, einen sehr guten Käse. 1938-39 wurde dann aber verfügt, dass die Bauernhäuser ganz zu isolieren seien. Niemand durfte sie betreten oder verlassen. Damit Willi und ich doch die Erlaubnis erhielten, in die Schule zu gehen, wurden wir auslogiert. Essen bekam ich bei Siegrists und auch die Schulaufgaben hatte ich dort zu erledigen. Schlafen konnte ich bei Dörrs (Bäckerei) wo auch Willi war.

(1) Sulgen-Wappen. Mit Dank von Google-Bilder.

Anfangs September 1939 begann der 2. Weltkrieg. Die Deutschen überfielen Polen. Das Radio berichtete dauernd über die Kriegsereignisse, so natürlich auch die Zeitungen. Vor dem Polenüberfall haben die Nazis bereits das Saarland, Österreich und die Tschechei besetzt und zwar kampflos. Diese Erfolge, aber auch diejenige gegen die Arbeitslosigkeit sowie die von Hitler befohlene Judenverfolgung und weitgehend deren Vernichtung wurde vom deutschen Volk fast 100%ig gutgeheissen. Im Radio und in den Zeitungen wurden die Deutschen in der Schweiz aufgefordert «Heim ins Reich zu kommen». Auch die deutschen Konsulate in der Schweiz bearbeiteten sie. Die Familie Knöpfel vom Hobrig (Vater, Mutter, 4 Töchter und 4 Söhne) waren die ersten aus Sulgen, die 1938 der Aufforderung Folge leisteten und «Heim ins Reich» gingen, wie sie sagten.

(1) Ebinger Haus mit Scheune und Häuser von Deutschen. Unterer Pfeil Scheune, darüber Haus, obere Pfeile Häuser von deutschen Mitbürgern, siehe Kapitel 1.

Kurz vor oder kurz nach Kriegsbeginn kam der 15-jährige älteste Sohn Hans, ein Klassenkollege von mir, für 2 Tage nach Sulgen. Der Grund seiner Reise ist mir nicht mehr bekannt. Weil er bei dieser Gelegenheit Hitler-Grossdeutschland und bereits Hochdeutsch sprechend so sehr lobte, wurden wir wütend und schlugen den grossmäuligen Hitlerjungen zusammen. Tags darauf liess er uns wissen, dass er dafür sorgen werde, uns auf die «Schwarze Liste» zu bringen. Am 8. Mai 1940 erinnerte ich mich an diese Schwarze Liste. Es ging nämlich das Gerücht um, dass die Deutschen in der Nacht vom 9. auf den 10. Mai die Schweiz angreifen werden. Einige der deutschen Divisionen seien längs der Grenze zur Schweiz aufmarschiert und zum Angriff bereit, so soll es die Spionageabwehr gemeldet haben. Herr Siegrist, Nachbar und Bauamtchef der Gemeinde Sulgen suchte mich auf und bat mich, ihm doch zu helfen. Sämtliche Wegweiser im Gebiet der Gemeinde Sulgen müssten bis abends weggenommen werden und das schaffe er alleine nicht, meinte er. Bis 1945 sah man in der ganzen Schweiz keine Wegweiser mehr! Fragte jemand Herrn Siegrist über den Grund unserer Arbeit, dann sagte er jeweils mit Tränen in den Augen und weinerlicher Stimme «nächste Nacht greifen uns die Deutschen an»! Glücklicherweise warteten wir alle aber vergeblich auf die Stunde X. Diese Nacht und am Tage des 9. Mai 1940 zogen aber viele gutsituierte Schweizer um, so auch Familien von hohen Offizieren und flüchteten in die Berge der Innerschweiz und auch anderswohin.

(2) Mobilmachung.

Bald darauf folgten den Knöpfels auch Herr und Frau Ueker aber auch die Familie Diepolder, die alle nebeneinander Wohnsitz hatten im Hobrig. Hiermit verweise ich auf das von Frau Rita Bangerter-Diepolder verfasste Buch: «Schweiz-Deutschland-retour und dem Hitler ein Schnippchen geschlagen«.

Bei Ausbruch des Krieges mussten meine Brüder Ernst und Walter einrücken. Am Tage der Kriegsmobilmachung läuteten sämtliche Kirchenglocken eine Stunde lang und zwar in der ganzen Schweiz. Gemeindediener gingen mit den Feuerhörnern durchs Dorf und ein Ausrufer meldete die Kriegsmobilmachung an. Die Aufregung war natürlich gross. Vieles ging «drunter & drüber». In die Schule mussten nur noch diejenigen, die das «Pech» hatten einen Lehrer zu haben, der keinen Militärdienst zu leisten hatte. Die Lehrer hatten in der Folge aber sehr viel Sonderurlaub.

Unter Druck der Deutschen erst ab November 1940 wurde in der ganzen Schweiz die totale Verdunkelung angeordnet. Diese blieb volle 3 ½ Jahre in Takt. Die Fenster mussten total mit Verdunkelungspapier abgedichtet werden. In den Gängen und anderswo mussten Birnen installiert sein, die dunkelblau angestrichen waren und somit kaum etwas Licht abgaben. Die Strassenbeleuchtungen wurden ganz ausgeschaltet und an verkehrsreichen Kreuzungen wurde ebenfalls mit dunkelblauen Birnen ausgeholfen. Auch die Autos wiesen nachts nur 2 dunkelblaue Punkte anstelle der Scheinwerfer auf.

(1) Panzerschikane im 12 km entfernten Hauptwil.

Für uns Knaben war dies eine interessante Zeitepoche. Vorerst hatten wir den Plausch, den Soldaten nachzugehen. In Sulgen war eine Kampfbahn erbaut worden, die von sämtlichen Grenzschutzkompanien benutzt wurde. Oft fuhren wir mit dem Velo auch auf den Seerücken ob Kreuzlingen. Dort wurden von den Soldaten die gewaltigen Befestigungsanlagen erbaut.

Über Radio waren wir stets unter dem Trommelfeuer der deutschen Propaganda. Viele, vielleicht allzuviele Schweizer sympathisierten mit Hitlerdeutschland. Zum grossen Glück für uns riss General Guisan die Initiative an sich (der Bundesrat wurde sogar Hitler hörig, unter Druck natürlich) in dem er einen geheimen Offiziersrapport (alle ranghöchsten Truppenkommandanten, total ca. 200 Mann) veranlasste, und zwar fand dieser am 25. Juli 1940 auf dem Rütli statt.

Hier gab er seinen Entschluss bekannt: Bildung des Reduits. Dies bedeutete allerdings weitgehende Preisgabe des Mittellandes, anderseits aber eine weit grössere Abschreckung für den allfälligen Angreifer. Die Moral wegen des mutigen Vorgehens des Generals und weiteren Aufrufen am Radio stieg im Volk schlagartig. Der General wurde bis Kriegsende und darüber hinaus zum Symbol des Durchhaltewillens. Er wurde sehr verehrt.

Während des Krieges beherbergte Sulgen sehr oft Militär, meistens waren es Grenzschutzkompanien des Füs.Bat. 75. Die Kompanie-Küche war immer bei Siegrists, unserem Nachbarn. Die Kinder ärmerer Leute, Willi oder ich waren oft auch dabei, obwohl es uns Vater verboten hatte, warteten allabendlich dort mit mitgebrachten Milchkesseli auf Essbares. Vielmals lohnte sich das Warten, so gab es oft Suppe, oder Teigwaren etc. Gehacktes mit Hörnli gabs auch hie und da. Das schätzten wir Kinder besonders.

Die Kompanieangehörigen (Soldaten) schliefen in der Turnhalle auf Stroh. Die Kompanie versammelte sich meistens um 6 Uhr abends zum Hauptverlesen. Wenn irgendwie möglich war ich auch zugegen. Ein Hauptmann ist mir in Erinnerung geblieben, Der Hauptmann, ich sehe ihn heute noch vor der Kompanie auf und ab marschieren, halb Taktschritt, Lederhandschuhe tragend. Fäuste machen und Fingerspreitzen lösten einander dauernd ab. Verfluchter Preusse wurde er von Soldaten genannt (Er war Papierschweizer und tatsächlich aus Preussen). Eines Abends kam ein Soldat seiner Kompanie zwei Minuten zu spät zum Zimmerverlesen (er war bei seiner Mutter (Wittfrau) im Befang) und erhielt deshalb von Hptm. Schatz ein paar Tage Arrest aufgebrummt. Das Arrestlokal befand sich im Spritzenhaus neben der Turnhalle. Durch ein kleines Gitterfenster konnten wir Buben uns mit dem Arrestanten unterhalten. Er beauftragte uns, zu Herrn Däpp, Gemeindeammann zu gehen und ihm zu sagen, dass er friere; es war Winter. Der Hauptmann verweigere ihm einen wärmeren Aufenthaltsort. Diesen Wunsch erfüllten wir gerne und am andern Tage war der Soldat in einem Zimmer bei Lehrer Thurnheer im Schulhaus.

Ab 1.12.1955 war unser neuer Wohnort Romanshorn. Im Frühjahr 1956 besuchte ich eine Gemeindeversammlung. Leiter dieser Versammlung: der vorgenannte Hauptmann, Gemeindeammann von Romanshorn. Die früheren Begebenheiten in Sulgen und das sehr diktatorische Verhalten an dieser Versammlung waren der Grund, dass ich in den kommenden Jahren, solange er Gemeindeammann war, keine Gemeindeversammlung mehr besuchte.

Im Jahre 1942 begannen (nach Eintritt der Vereinigten Staaten in den Krieg) die Fliegerangriffe auf die deutschen Städte, so u.a. auch auf Friedrichshafen. Ich erinnere mich noch sehr gut, besonders an die nächtlichen Angriffe. Sogar von Sulgen aus konnte man die Flugzeuge erkennen, nachdem die Scheinwerfer sie in ihren Strahlen hatten. Oft nahmen die amerikanischen Bombengeschwader Kurs über die Schweiz, um die süddeutschen Städte anzugreifen. Um Sulgen herum waren schweiz. Flugzeugabwehrbatterien stationiert, die stets in Aktion traten, wenn die Bomber uns überflogen. Oft fanden wir am darauffolgenden Tag Splitter der Geschosse. Dies war der Grund, weshalb man sich während der Abwehrtätigkeit nicht hätte im Freien aufhalten dürfen. Trotzdem pedalten oder liefen wir Jungs oft zum Reservoir hinauf. Von dort konnte man das Geschehen noch besser verfolgen.

Im Frühjahr 1944 konnte ich als Rekrut an der Hochzeitsfeier meiner Schwester Trudi (28.03.1944) teilnehmen. Es ging per Kutsche nach Romanshorn ins Landhaus zu Hilpertshausers (früher Schäfli Sulgen). Ausgerechnet an diesem Samstagnachmittag flogen die Amerikaner wohl den umfangreichsten Tagesangriff auf Friedrichshafen. Welle um Welle kamen angeflogen, über 1000 Flugzeuge sollen daran teilgenommen haben. Ca. 30 Flugzeuge sahen wir mit eigenen Augen abstürzen, entweder in den Bodensee oder auf deutsches Festland. An diesem Tage mussten oder wollten 35 fliegende Festungen (so wurden die Bomber genannt) in der Schweiz notlanden; die meisten in Dübendorf, und in Chur, eine stürzte bei Frauenfeld ab. 5 Fallschirmspringer verliessen ihr Flugzeug in Leimbach bei Sulgen.

(2) Bomben auf Schaffhausen (links) und Friedrichshafen. Mit Dank aus der COOP-Zeitung 2020.

Fabrikant, ehemaliger Offizier, Kommandant unserer Ortswehr, Herr (Alfred?) Victor Altwegg, ganz im Norden von Sulgen wohnhaft, beobachtete den angeschossenen Bomber und auch die 5 Fallschirmabspringer. Unverzüglich pedalte er Richtung Leimbach, wo diese runter kamen. Er beobachtete, wie sich die Fallschirmabspringer im Gebüsch versteckten. Altwegg, sehr gut Englisch sprechend rief laut: You are in Switzerland! Jedermann kann sich vorstellen wie glücklich diese 5 reagierten. Ich weiss nicht mehr, wo schliesslich dann der Bomber zu Boden kam. Vielleicht war es der vorhin erwähnte von Frauenfeld. Ein Motor dieses Bombers lag mindestens bis 1953 zu Anschauungszwecken vor dem Matthof in Frauenfeld/Kurzdorf.

1941 kam ich aus der Schule. Ich wollte eigentlich Geometer werden, eine Lehrstelle liess sich aber keine finden. So kam ich als Bauschlosserlehrling zu der Firma Tuchschmid nach Frauenfeld, doch der starke Lärm hatte bei mir ein ständiges Kopfweh zur Folge. Der Arzt riet meinen Eltern, mich aus dieser Lehre zu nehmen und einen ruhigeren Beruf zu erlernen. Dies geschah so, leider. Recht gerne hätte ich eine Handwerkslehre abgeschlossen und nachher noch das Technikum in Winterthur besucht. Ich glaube heute noch, dass dies meinen Fähigkeiten und Wünschen am besten entsprochen hätte.

So wurde beschlossen, mich erst einmal ins Welschland zu verfrachten (Kap. ). Während der Zeit vom Schulabschluss (April 1941) – Abreise ins Welschland (Ende Juni 1941) musste ich in der Ortswehr Sulgen Dienst leisten. Ich fasste eine Gewehr Mod. 1889 und eine Armbinde mit Schweizerkreuz. Man bildete uns junge Leute und ältere nicht mehr oder nie gewesene dienstpflichtige Männer am Gewehr aus und Herr Victor Altwegg, Spinnereibesitzer neben dem Ochsen in Sulgen, ein ausgedienter Oberleutnant machte mit uns Übungen gegen allfällige Flugzeugabspringer bzw. Fallschirmabspringer. Diese Übungen fanden jeweils an Samstagnachmittagen statt. Gerade letzthin (Juli 1975) berichtete Otto Fischer über jene Zeit in der Badi Romanshorn, wie froh er jeweils über diese Übungen gewesen sei, denn dann habe ihm sein Meister stets frei geben müssen an diesen Samstagnachmittagen! (früher hatte man noch die 6-Tage-Woche, dann bis ca. 1955 die 5 ½ und dann so ab 1960-63 die 5-Tage-Woche).

Wir Jugendliche waren (auf dem Lande wenigstens, in Zürich hatte ich nie derartiges zu tun) auch in die Kriegsfeuerwehr verpflichtet worden. Einige Übungen musste ich auch an Wochentagabenden in diesem «Verein» mitmachen, bis ich dann eben ins Welschland abreiste. Bruder Ernst, der im Bahnschuppen mit Pferden und Bruggenwagen irgendetwas abzuholen hatte, brachte mich mit einem riesigen Koffer auf die Bahn, welche mich zu einem Bauern ins Welschland bei Estavayer hinfuhr. Obwohl ich separat in einem Zimmer in der Scheune zu schlafen und jeden Morgen um 6 Uhr 25 aufzustehen hatte, gefiel mir eigentlich die Stelle gut, bis auf die eintönige Arbeit. Von 7 Uhr bis 1700 Uhr war ich mit einem wortkargen Welschen Mann auf einem riesigen Tabakacker mit Jäten beschäftigt. Auf meine Frage, was nach dem Tabakjäten zu machen sei erhielt ich zur Antwort: Rüben jäten, und nachher sei es mit dem Tabak wieder soweit! Nebst Absinthtrinken hatte ich an dieser Stelle nichts gelernt, nicht einmal ein klein wenig Französisch. Von einem anderen Deutschschweizer, den ich im Jungschützenkurs kennenlernte, erhielt ich dann am 3. Sonntag ein Velo. Mit diesem fuhr ich mangels Geld morgens um 4 Uhr nach Bern ab! Ich weiss nicht mehr wieviele Stunden ich dazu brauchte. Jedenfalls war ich dort und sprach mit meinem Götti über meine Situation. Er telefonierte darauf mit einem Bekannten nach La Chaux-de-Fonds. Es gelang ihm, für mich eine Stelle als Ausläufer zu finden und zwar in einer Bäckerei in dieser Stadt. Per Bahn diesmal, gings gegen Abend retour nach Dompierre (VD).

Dem Bauer sagte ich, dass ich eine Lehrstelle antrete und ihn deshalb sofort verlasse. Er bedauerte dies, gab mir aber für die 14 Tage gleichwohl keinen Lohn. Am Montag gings dann in Begleitung meines Göttis nach La Chaux-de-Fonds. Meine neuen Meister waren sehr gute Leute. Ein eigenes Zimmer und geregelte Arbeitszeit und nicht zuletzt eine nette Tochter (Mimi) halfen mir dann den Anschluss rasch zu bewerkstelligen. An Sonntagen gings oft zu ihrem Sommerhäuschen irgendwo im Jura. Ausser einigen Ueberfliegungen merkte ich in La Chaux-de-Fonds nichts vom Kriege. Die Verpflegung war hier ausgezeichnet. Zum ersten Mal in meinem Leben z.B. bekam ich Käsefondue vorgesetzt.

Zuhause wurde in der Zwischenzeit beschlossen (wohl auch mit meiner Zustimmung, hatte ich doch trotz besten Verhältnissen stets Heimweh), mich auf den Herbstschulbeginn in die Handelsschule Hemmer in Romanshorn anzumelden. Hier bereitete ich mich dann auf eine Post- bzw. Telegraphenlehrprüfung vor. Im Vorfrühling 1942 musste ich nach St. Gallen ins Postgebäude. Total kamen ca. 400 Jünglinge zu dieser Prüfung. Zur zweiten, 14 Tage später, wurden noch 60 zugelassen. 15 Mann waren schlussendlich dann die Glücklichen. Ich ging dann nicht mehr zur 2. Prüfung, denn in der Zwischenzeit arrangierte Willi Hippenmeyer mit Vetter Jakob, dass ich ab April 1942 eine Lehrstelle beim Schweiz. Bankverein in Zürich antreten konnte. Zu jener Zeit war es äusserst schwierig, überhaupt eine Lehrstelle zu finden. Im Lehrvertrag musste man sich verpflichten, nach Lehrabschluss aus den Diensten des Bankvereins zu treten!

Logis konnte ich bei meinem Cousin Willi Hippenmeyer, Wollishofen, nehmen, wo ich es sehr gut hatte. Ich mag mich erinnern, dass er mit Hitler-Deutschland sympathisierte. Dies gab hie und da schärfere Auseinandersetzungen unter uns beiden. Seine gute Frau Marie, sie war Deutsche, und sicherlich war auch sie der Grund für seine Deutschlandfreundlichkeit, stand sonderbarerweise sogar auf meiner Seite! Der erste Sonntag, der in meine Lehrzeit fiel, verbrachte ich in Zürich. Alle weitern Wochenende trieb es mich ostwärts nach Sulgen. Ich hatte unsägliches Verlangen zu meinen Kollegen. Erstmals wurde ich in meinem Leben mit dem Heimweh konfrontiert. Sogar die militärische Aushebung (Schriften in Zürich) habe ich auf mein Gesuch hin in Sulgen mitmachen dürfen.

Mein Wunsch war es, den mot. Infanterie-Kanonen zugeteilt zu werden. Diese Truppengattung war aber bereits voll zugeteilt und so stempelte mich der Oberst, trotz meinen Prüfungseinern und entgegen meinem Wunsch, zur Infanterie.

Es kam aber doch anders. Das Aufgebot zur Rekrutenschule änderte dann aber von der Genietruppe in eine neugebildete Grenadier-RS nach Locarno und zwar nicht nur für 17 Wochen Dauer, sondern für 22 Wochen! Ich war natürlich überglücklich, endlich der Armee angehören zu dürfen. Der Zufall wollte es, dass Freund Hansruedi Züblin am 31.1.1944 ebenfalls mit mir über Zürich Richtung Locarno fuhr. Wir hatten es uns so eingerichtet: In Zürich genug Aufenthalt, um die Haare schneiden zu lassen. Vorerst kauften wir uns im Jelmoli noch eine Basken-Mütze, da wir Hemmungen hatten wegen des kahlgeschorenen Hauptes, also wegen des 2mm Schnittes, welcher damals vorgeschrieben war.

Kaum in Locarno angekommen (so weit von zu Hause weg war ich bis anhin noch nie gekommen), wurden wir am Bahnhof von Leutnants u. Korporalen empfangen. Schon in den ersten Minuten wurden wir mit Schimpfworten überhäuft. Dies war der Start zur 1. Gren. RS, ich versichere, zur strengsten, verrücktesten Rekrutenschule, die es je in der Schweiz gab! Ohne jene äusserst strenge Zucht und Disziplin hätten wir natürlich nicht einen so fantastisch hohen Ausbildungsstand erreichen können.

Wir alle waren perfekt im Umgang mit Karabiner 1931, LMG (Leichtes Maschinengewehr), Maschinengewehr. Pistole Modell 1937 und 1942, Flammenwerfer, Tankbüchse (handgezogene, handliche 2,7cm Kanone), Sprengtechnik (Brücken, Bahnschienen, Bäume, Felsen sprengen, sämtliche Ladungen bis zur gestreckten für Hindernisse), sämtliche Minen verlegen, Handgranaten (Offensivhandgranaten 40, Defensivhandgranaten und Stilhandgranaten), Seiltechnik (inkl. Abseilen und Hängebrücken erstellen). Die körperlichen Leistungen, die uns abverlangt wurden, waren irrsinnig hoch angesetzt. Das tägliche Boxtraining vor dem Morgenessen machte uns besonders hart, aber auch die täglichen Märsche auf die Übungsplätze nach Ponte Brolla oder nach Losone (4x oder mindestens 2x) und dies stets mit Voll- oder Sturmpackung, trugen auch das ihre dazu bei. Zudem befand sich am Weg bei der Brücke nach Losone-Ascona die Kampfbahn. Wochenlang durften wir nie an dieser vorbei marschieren, ohne diese durchlaufen zu haben, und immer wurde die Zeit genommen und auch notiert! Ich versuchte stets einen guten Durchschnitt zu erreichen, so 60-65 Sekunden, denn ich wollte absichtlich nicht auffallen, um nicht in die UOS (Unteroffizierschule) aufgeboten zu werden. Bestzeit hatte seit Wochen ein Eugen Stadler, Baugeschäftssohn, Bürglen (Unteroffizier & Offizier-Aspirant) mit 54 Sekunden. Eines Tages schlich ich wieder einmal über die Kampfbahn. Mein Zugführer (ein Basler und sicher der Harmloseste unter den Offizieren) hatte scheinbar nicht seinen besten Tag. "Ebinger", schrie er: "Ich gebe ihnen nochmals eine Gelegenheit die Kampfbahn zu durchlaufen. Sollten sie die Kompagniebestzeit unterbieten, dann marschieren Sie noch heute Abend nach Intragna und zurück mit Vollpackung! Ich begleite sie per Velo." - Der Leutnant muss beim Spielen, besonders beim Fussballspielen beobachtet haben, dass ich schneller sein konnte, als ich im Parcour jeweils vorgab. – Ich lief dann tatsächlich Bestzeit!

Als die strengsten Distanzmärsche sind mir in Erinnerung: Tesserete – Lugano – Ceneri – Locarno, oder: Cevio – Locarno. Beide Male mit Vollpackung und mit voller Kriegsausrüstung, also mit Tankbüchse und LMG etc. Ohne einen einzigen Halt, ohne Zwischenverpflegung wurden diese Distanzen durchlaufen. Fiel ein Rekrut vor Erschöpfung um, hob ihn der Leutnant auf, gab ihm den Schuh in den Arsch und weiter musste es gehen. Erst beim 2. oder 3.Hinfallen durfte der Zugführer diesen Rekrut liegen lassen und erst dann durften sich die Sanitäter diesem annehmen.

Ein anderer «Krampf» bleibt mir auch in steter Erinnerung! Der Marsch nach Intragna und hinauf auf den Gridone und auf der anderen Seite hinunter nach Brissago (alles mit Vollpackung, 42kg). Kein Mann konnte in Brissago vor lauter Erschöpfung noch aufrecht stehen. Das Mittagessen konnte niemand zu sich nehmen. Wir mussten alle per Camions nach Locarno abtransportiert werden!! Die Leutnants, die als Strafe aus dem Zeltlager den Gridone besteigen und um 5 Uhr wieder zurück sein mussten, waren noch schlimmer dran als wir Rekruten.

Die Strafe gegen die 5 Zugführer (Leutnants) kam so zustande: Wir Rekruten hatten Befehl, einzeln mit 100 Meter Abstand bis Intragna (ca. 9km.) zu marschieren. Die ersten 12 Rekruten (ich war auch einer von diesen) hatten Glück: Ein privater Lastwagen hielt bei jedem einzelnen und lud sie auf. In Intragna angekommen gingen wir in ein Restaurant und blieben dort bis wir dachten, jetzt kommen dann die ersten. Als erster kam aber der Oberst per Auto. Er sagte uns nur: «Hat Euch Euer Zugführer nicht gesagt, dass ein Restaurantbesuch verboten sei?». Es wurde festgestellt, dass kein Zugführer diesen Befehl weitergeleitet hatte.

Dies allein war der Grund des Obersten, unsere Zugführer zu bestrafen. Eine unglaublich harte Strafe. Fast 7 Stunden hinauf zum Gridone und wieder zurück zum Zwischen-Nachtlagern und dann wieder hinauf mit uns Rekruten.

(1) In Militär.

Diese körperlichen Überleistungen und Unfälle wegen Mutsprüngen und dergleichen hatten zur Folge, dass von über 200 Mann - Kompanie Bestand am Anfang der Schlussbestand nur noch 96 Mann betrug! Anlässlich den gefährlichen Stosstruppübungen auf den Plätzen 2-5 in Losone ereigneten sich lediglich 2 oder 3 Unfälle mit Folgen. Zurückblickend kann ich sagen, dass ich mich jeweils im Kugelregen und Geknatter anlässlich eines solchen Stosstrupps wohl fühlte. Unsere Stosstrupps wurden oft gefilmt und später den Armeeeinheiten vorgeführt. Ich bin überzeugt, dass nach dieser Rekrutenschule keine so echt geführten und gefährlichen Übungen mehr stattgefunden haben. Es brauchte jeweils wirklich gute Nerven, wenn z.B. die Minenwerfergranaten von oben auf uns zukamen und nur noch 10 – 20 Meter vor unsern Granatlöchern, in denen wir zum Sturm hockten, krepierten. Zudem wurden wir von Inf. Kanonen und Maschinengewehren überschossen.

Von einem lebenslänglichen Andenken an einen solchen Stosstrupp blieb auch ich nicht verschont. Anlässlich einer Übung vor hohen Offizieren der Genietruppe musste ich mit dem LMG aus einem Granatloch in eine andere Deckung vorrücken. Das Gelände auf Platz 2 war äusserst felsig und steinig, weshalb ich den linken Fuss verstauchte. Von unsäglichen Schmerzen geplagt, warf ich das LMG weg, setzte mich hin und stöhnte. Der Instruktions-Hauptmann kam hinzugerannt, fluchte mich in allen Tönen an und segnete mich mit 5 Tagen Arrest! Es gab dann aber für mich 10 Tage Krankenzimmer-Aufenthalt. Es war ein schlimmer Bänderriss, der sich leider nie mehr vollständig ausheilen liess und mir in meiner sportlichen Tätigkeit schwer zu schaffen machte.

Um uns noch «härter» zu machen, mussten wir oft in die armeeigene Sauna, ein primitives Ding, ein in den Maggia-Damm gehauenes Loch. Ein ganzer Zug, ca. 25 Mann fanden Platz darin. Eines Tages geschah folgendes: Unser Zug, Zug Zoller, befand sich in diesem Dreckloch. Plötzlich wurde die Temperatur viel zu hoch, unausstehlich. Panikartig wollten alle miteinander den schmalen Ausgang benützen. Bis alle draussen waren verstrich doch einige Zeit und so holten sich gut die Hälfte des Zuges ein mehrtägiges, dauerndes Andenken: Blasen, und zwar riesengrosse an Nase, Ohren und Augenliedern.

Krankenzimmeraufenthalte gab es aber diesmal nicht, wie z.B. nach einer Impfung. Etwa 10 von uns waren wegen hohem Fieber im K.Z. Ich selber fieberte sehr stark, fast 41 Grad! Ich fantasierte. Da kein einziger Sanitäter zur Stelle war (alle mussten mit der Truppe auf die Übungsplätze) machte mir ein Rekrut, der selbst nahezu 40 Grad Fieber hatte, Umschläge. Grausam, unmöglich würde man heute sagen! Auch die nächste Beschreibung eines Vorfalles würde heute bestimmt der «Blick» als Schlagzeile bringen:

Eines Tages stand auf dem Tagesbefehl: 17.00 Baden! Wir alle freuten uns natürlich riesig darauf. Endlich einmal etwas Unmilitärisches! Aber oh weh!! In Einerkolonne ging es auf den hölzernen 10 Meter hohen Turm! In unserm Thurgauer-Zug hatten wir noch einige Glarner und Appenzeller, also viele Nichtschwimmer. Viele zitterten vor Jammer und Angst. So schlich ich den Turm hinunter, doch wurde ich vom Instruktionsoffizier wieder hinaufkomplimentiert. So bat ich Paul Rüegger (Mitglied des Schwimmclubs Arbon, auch ein sehr guter Schwimmer) er solle mich doch bitte holen, falls ich nicht selber mehr hochkommen sollte. Der See war an dieser Stelle gegen 10 Meter tief. Interessanterweise kamen alle wieder hoch, bis auf einen: Rekr. Holenstein aus Fischingen. Der ging hinab in die Tiefe wie ein Felsbrocken, doch konnte er vom Instruktor sofort geholt werden. In späteren Tagen und Wochen wurde von uns dieser Mutsprung noch ein paar Mal gefordert, doch das Schwimmen hat man uns nicht beizubringen versucht, und so blieb ich eben mein ganzes Leben ein nahezu Nichtschwimmer.

In der 22 Wochen dauernden RS konnte ich nur dreimal nach Hause, und zwar an die Hochzeitsfeier von meiner Schwester Trudi, über Ostern und über Pfingsten. Pfingsten fiel genau auf die 17. Woche, also normaler RS-Schluss. Kaum auszudenken, aber diese huren Idioten machten uns nochmals zu 2mm Kahlköpfen!! Trotz Urlaub, kam keine Stimmung auf, alle waren sehr, sehr niedergeschlagen. Wen wundert es, dass sich sozusagen keiner für die UO-Schule meldete. Man wurde aber einfach gezwungen, so auch ich. Ich hoffte aber trotzdem, nie eine UO machen zu müssen, war ich doch 1944 noch in der Lehre, und allgemein glaubte man, nach Kriegsende sei dann das Militärlen sowieso für eine Zeitlang zu Ende. Dazu war der Filialenverwalter des SBV in Zürich-Aussersihl Oberst in der 9. Division. Ich hoffte, dieser sei dann zu haben für ein UO-Schule-Verschiebungsgesuch.

Aber oha! «In solch schweren Zeiten muss man sich dem Vaterland 100%-ig zur Verfügung stellen»! Auf eine solch schroffe Absage war ich natürlich nicht gefasst. Ich konnte also gar nichts machen, anfangs Januar 1945 erhielt ich das Aufgebot in die UOS nach Locarno.

In der Zwischenzeit: Juli 1944 – Januar 1945 konnte ich mich aber nicht voll des Zivillebens erfreuen. Am 7. September 1944 war Teilkriegsmobilmachung. Es wurde befürchtet, die Deutschen könnten auf ihrem Rückzug vom Atlantik die Schweiz als Durchgangsland benützen. Deshalb musste der militärische Schutz verstärkt werden. Einrückungsort für die Gren. Kp. 31 war Schübelbach SZ. So gegen Mittag des 7.9.44 war die Kp. marschbereit. Ich erinnere mich noch sehr gut: im Militärtenue und schweren Schuhen spielten wir Fussball. In einem Saal wurden wir einquartiert. Auf der Bühne spielten ältere Haudegengrenadiere um Geld. Sie trugen nur Unterhosen, Bajonett und Helm, und waren bereits mehr oder weniger betrunken. Überhaupt war die Kompagnie mit vielen undurchsichtigen Elementen durchsetzt. Die Kp. bestand erst seit 1942.

Die ersten Grenadiere der Gren. Kompanien absolvierten noch keine Gren. Rekrutenschulen. Diese wurden von Infanterie oder Sappeur-einheitensangehörigen gebildet. Von den Einheitskommandanten wurden natürlich vor allem die «Schläger» in diese neu zu bildenden Gren. Kompagnien abgegeben. Obwohl wir junge, aus der Rekrutenschule kommende Grenadiere keine Waschlappen oder Anfänger mehr waren, fühlten wir uns anfänglich gar nicht wohl unter diesen Draufgängern und zum grossen Teil auch Säufern. Der Zugführer (nachher Oberstdivisionär Seethaler) ein Jurastudent, verstand es aber ausgezeichnet, mit diesen Rowdies umzugehen. Ich erinnere mich noch gut eines Vorfalls. Eines Abends trafen wir ihn in einer Wirtschaft in Starrkirch. Er setzte sich zu uns, alles Zugsangehörige, und bestellte ein paar Liter Wein. Als auch er ziemlich betrunken war, schlug er eine Wette vor, dass wenn er mit seinem Dolch den bereits etwas gespaltenen, massiven Wirtshaustisch spalten könne, müssten wir den Wein bezahlen, sonst er. Er versuchte es zwar, zu seinem Leid gelang es ihm aber nicht.

Jetzt wieder zurück nach Schübelbach, 7.9.1944. Gegen Mitternacht wurde Alarm geschlagen und im Eilmarsch gings nach Uznach. Dort wurde das Regiment 31 verladen und bei Tagesanbruch entstiegen wir in Olten dem Zug und weiter gings zu Fuss Richtung Hauenstein. Kurz vor dem Ziel gabs einen längeren Marschhalt. Auf der Strasse liegend wurde Karten gespielt. So nach einer halben Stunde hiess es: Kompanie auf und rechtsumgekehrt! Der Hauenstein war bereits von anderen Truppenteilen «besetzt». Wie der Kommentar der Truppe ausfiel, darüber brauche ich wohl hier nicht zu berichten!

Die Kompagnie wurde auf- und den Füsilieren zugeteilt. Unser Zug kam zur Supperkp. II/73 von Hptm. Bächi (bekannter Jurist in Zürich) mit Standort Starrkirch. Da wir somit nicht an der Front waren, wurde anfangs viel Sport betrieben. In einem 5-Kampf mit HG-Weitwurf, HG-Zielwurf, Hindernislauf, Karabinerschiessen & Panzerwurfgranatenschiessen erreichte ich den 2. Platz. Ich gewann mit Abstand den HG-Weitwurf (73m) und den Parcour. Auch die andern «Neuen» wurden wegen ihren überdurchschnittlichen Leistungen von den «Alten» nun akzeptiert. Anfänglich hatten wir stets die unbeliebten «Pöstli» zu übernehmen, was dann aber sichtlich besserte.

Obwohl ich zu jener Zeit gar nicht abgeneigt war, hie und da über den Durst zu trinken, fürchtete ich mich oft auf die Rückkehr der Kameraden, wenn ich mich bereits ins Stroh gelegt hatte. Man war des Lebens nicht sicher, wenn diese Gesellen in den Holzschopf zurückkehrten (Anbau an einem alten Haus). In diesem sehr primitiven Schopf verbrachten wir nahezu 10 Wochen. Einziger Vorteil: es hatte nur eine Gruppe darin Platz, total 9 Mann incl. Kpl. Bissegger.

Ein Kränzlein möchte ich bei dieser Gelegenheit der Solothurner Bevölkerung widmen. Es war unglaublich, wie nett und zuvorkommend sie uns Soldaten gegenüber war, und dies nach 4 Jahren Kriegsdauer. Oft waren wir zu zweit oder zu dritt bei Leuten zum Nachtessen eingeladen, obwohl ja sämtliche Lebensmittel (und anderes) zu jener Zeit rationiert waren.

(1) Ähnlich wie für Seife in verschiedenen Farben wurden auch Lebensmittelkarten ausgegeben.

In Erinnerung sind mir auch noch die grossen Manöver geblieben, tagelang kamen wir nicht zur Ruhe. An Vordermanns-Tornister haltend bin ich oft schlafend marschiert. Dabei stolperte ich einmal und fiel mit Vollpackung eine Böschung hinunter. Dies ist sicher auch der Grund, weshalb ich diese schlafwandelnden Nächte nie vergessen kann.

In dem 10 Wochen dauernden Aktivdienst habe ich ganze 3 Tage Urlaub gekriegt... und ausgerechnet vom 10. – 12. Oktober 1944. Ich verbrachte den Samstagabend den 10. Oktober kartenspielend in der «Krone» in Kradolf, zusammen mit Kurt Näf, Max Züblin und Lenz, ich glaube es war René Lenz. Um 24 Uhr gings heimwärts. Auf meine Bemerkung, heute bin ich 20 Jahre alt, wurde beschlossen, dies in der «Mühle» in Schönenberg zu feiern. Die Mühle war bereits geschlossen. Junggeselle Bürgi wurde aus dem Bett geklopft und dann wurde nach Studentenart (Näf & Züblin waren Studenten) gefestet bis früh morgens.

Gegenüber der «Mühle» wohnten die Zwillinge Elsa und Willi Braun, die auch am 11.10.44 20 Jahre alt wurden und die mit mir die Sekundarschule in Kradolf besuchten. Nach dem Festen in der «Mülli» gingen wir noch zu diesen beiden und brüllten sie aus dem Bett. Ein Nachbar begoss uns dabei mit einem Kübel Wasser.

Oben habe ich ganz kurz die Lebensmittelrationierung gestreift. Daneben habe ich noch weitere Erinnerungen anzubringen: Meine Eltern hatten es als Bauern weit besser als Stadtbürger. So kam es, dass ich mit meinen Mitschülern in Zürich einen Märklihandel betrieb, die vielmals für meine Verwandten bestimmt waren. So bekam ich z.B. für ein 100 Gramm Märkli Butter einen Franken! Was ich für Schoki-, Brot- und Haferflöcklimarken, etc. einlöste, entsinne ich mich nicht mehr. Mit diesem Erlös verschaffte ich mir etwas zusätzliches Sackgeld. Dass ich sozusagen sämtliche Schokimarken von zu Hause ausgehändigt erhielt, beweist, dass zu jener Zeit die ärmere Schicht der Bevölkerung seit den Krisenjahren (1929-1937)nicht an solche Luxusartikel gewohnt war. Ausgenommen an Weihnachten, und dann nicht einmal sicher, hat meine Mutter nie Schokoladen kaufen können. Butter z.B. war auch Luxus, ausgenommen am Sonntag, sahen wir nie Butter auf dem Tisch.

Obwohl ich oft die für meine Verwandten bestimmten Märkli unterschlug, hatten diese es trotzdem gut. Jeden Montag schleppte ich einen Koffer voll nach Zürich (Milch, Gemüse, Kartoffeln, Eier, etc. etc.)

Anfangs Januar 1945 gings dann wieder nach Locarno in die UOS. Da in diese Schule äussert wenig Grenadiere einrückten, konnten wegen allfälligen Ausfällen keine allzu strengen Forderungen gestellt werden. Um aus der Schule entlassen zu werden, machten einige anfänglich auf Defaitismus. Es gelang nur 2 Mann, zuerst in die «Kiste» zu kommen und dann entlassen zu werden. Zum Glück hatte ich beim Grad-Abverdienen eine tolle Gruppe beisammen, Urner, Bündner und Appenzeller, total anfänglich 12-Mann! Ich habe wirklich gute Erinnerungen an diese z.T. eher zurückhaltenden, schwerfälligen, aber dafür willigen Burschen. Nur einmal habe ich sie, ich war dabei nicht in bester Laune, geschlaucht, nachdem sie dem Befehl vom Hptm.: Singen! Nicht nachgekommen sind. Ich mag darüber nicht berichten, was ich mit ihnen anstellte. Trotzdem kamen sie nachher geschlossen zu mir und entschuldigten sich. Ich war natürlich froh, dass sie diesen Vorfall so schnell wie möglich vergessen wollten.

Mit Erschrecken erinnere ich mich an folgende Ereignisse in dieser Abverdiener-RS. Eines Abends hingen im UO-Zimmer die Pistolen der Zugführer. Sie hatten an diesem Abend an einem Rapport teilzunehmen mit Tenuebefehl «ohne Pistolen». Der Einfachheit halber und auch wohl aus Zeitmangel hängten die Offiziere die Pistolen in unsern UO-Schlag. Als ich dann so gegen 22 Uhr das Zimmer, in welchem sämtliche UO der ersten Kp. untergebracht waren, betrat, behändigte ich mir eine Pistole. Aus Kalberei visierte ich aus der Hüfte den Kopf eines Kollegen (Kpl. Straumann aus Basel) an und fragte: ist die Richtung gut? Er bejahte. Zum grossen Glück drehte ich dann die Pistole etwas ab, drückte ab und ein Schuss ging im Winkel von ca. 45 Grad in die Wand, riss ein grosses Gipsloch heraus, um als Querschläger, über den Köpfen der weitern Anwesenden, in die gegenüberliegenden Wand einzudringen. Was in mir vorging, kann sich wohl jedermann vorstellen!

Nach einiger Überlegung, was mit dem Loch in der Wand zu machen sei, holte ich in der Küche (es wurde noch von Rekr. Kartoffeln gespitzt) Mehl, machte einen Brei, doch am Morgen – ich schlief diese Nacht wohl kaum – hing der Brei die Wand herunter. Ich lief dann zum Materialmagazin, und konnte mir etwas Gips verschaffen. Wohl glückte es auf diese Art, aber die Wand blieb unschön.

Kamerad Paul Ruegger aus Arbon – dieser war während all den 48 Wochen in Locarno mein bester Kamerad – verfertigte alsdann eine gelungene Karikatur des Hauptmanns und diese blieb bis am Schluss der RS über diesem Einschussloch angebracht.

Anlässlich einer Kontrolle unseres Kantonnements durch unseren Hauptmann betrachtete er sehr lange sein Portrait und sagte dann endlich: "Wer hat das gemacht?" Rüegger meldete sich. Der Hauptmann: "Sehr gut gemacht, Korporal".

Auf meine Bitte hin, bekam ich vom Feldweibel, mit dem ich sehr gut stand, eine Patrone, damit die Pistole mit diesem Schuss wieder ergänzt werden konnte. Alsdann telefonierte ich sofort nach Sulgen zum Präsidenten des Pistolenclubs Bürglen (ich war Mitglied). Der sandte mir postwended eine Patrone, damit ich sie dem Feldweibel wieder zurückgeben konnte. Dies ist wirklich kaum zu fassen, aber die Konktrolle über die persönliche Munition war während des Krieges äussert streng. Von diesem Vorfall hat somit kein Vorgesetzter etwas erfahren und hatte somit keine weiteren Folgen.

Am 8. Mai 1945, am Tage des Waffenstillstandes waren beide Grenadier-kompagnien ob Ronco in den Manövern. Wir hatten uns eben in eine Nachtstellung eingenistet, als ca. um 9 Uhr abends ganz unerwartet Ende Manöver durchgegeben wurde. Im Eilmarsch ging es nach Locarno zurück. Niemand wusste vorerst warum. Gerüchte gingen dann um, in Locarno seien Unruhen ausgebrochen! Und tatsächlich war es so. Auf dem Piazzo Castello lagen Autos umher, alle umgekippt, die Räder nach oben. Die daneben liegende Garage war demoliert. Nun erfuhren wir, dass die bekannten Faschistensympathisanten (Mussolini und Hitleranhänger) angegriffen wurden, bzw. ihre Geschäfte zerstört wurden, so auch das führenden Hotel Zürcherhof am Piazza Grande. Sämtliches Inventar dieses Hotels lag auf der Strasse zertrümmert, so auch der Inhalt der schönsten und vornehmsten Confisserie und Cafégeschäfts an diesem Platz.

Wir wurden alsdann vom Platzkommandanten über die Lage orientiert und scharfe Munition verteilt! Nach kurzem Einüben der zu befolgenden Verhaltensweise gings in die Stadt. Zu diesem Zeitpunkt waren hunderte von Antifaschisten gerade am Ausräumen und Zerschlagen eines Comestibelgeschäftes. Mit aufgepflanztem Bajonett ging ich im ersten 16er Trupp (4 x 4 Mann) und mit sehr gemischten Gefühlen gegen die aufgebrachte Menschenmenge vor. Hinter uns folgten 2. & 3. und mehr Trupps. Wir wurden natürlich mit Schimpfworten empfangen. Mit der Zeit gelang es dem Kp.Kdt. und Instr. Offizieren die Leute etwas zu beschwichtigen. Als dann aber der Schul-Kdt. Oberst Steinrisser auf der Bildfläche erschien, ging es turbulent her und zu. Da er der Bevölkerung als Faschist bekannt war (uns nicht), schrie die ganze Menge in Sprechchören: Faschisti, Faschisti! Plötzlich nahmen ihn ein paar Männer auf ihre Schultern und liefen mit ihm davon. Dies ging alles wieder so rasch vor sich, dass wir uns in diesem Getümmel für ihn gar nicht einsetzen konnten. Später vernahmen wir über diese Sache, dass man den Obersten vor dem Stadtgefängnis absetzte und alsdann wieder laufen liess. Drei Demonstranten, die während unserer Anwesenheit weitere Schaufenster einschlugen, wurden von unsern Instruktions-Leutnants festgenommen und alsdann ins Schulkommando, mitten in der Stadt Locarno, gebracht. Die Demonstranten versuchten es zu verhindern und mir schien es wie ein Wunder, dass dies in diesem Durcheinander verwirklicht werden konnte, ohne dass es zu einer Strassenschlacht kam. So gegen Mitternacht verlief sich die Menge, und wir konnten ins Kantonnement zurück, nur ein Zug blieb im Gebäude des Schulkommandos, wo die Inhaftierten waren. Im Kampftenue durften wir uns hinlegen. Am Morgen wurden dann die scharfen Patronen wieder eingezogen. Dies soll ein Befehl gewesen sein des Generals. Dieser oder der Bundesrat hat auch angeordnet, dass Tessiner Truppen nach Locarno kommen sollten, um nach Ruhe und Ordnung zu sorgen. Diese kamen aber erst am andern Tage angerückt. In der Zwischenzeit kam es jedoch noch zu einem weiteren Höhepunkt, verlangten doch die Antifaschisten ultimativ die Auslieferung der drei Inhaftierten bis 12 Uhr mittags, andernfalls würde die Befreiung derselben gewaltsam erfolgen. Hierauf wurde das Schulkommandogebäude mit weiteren Mannschaften verstärkt und zur Verteidigung eingerichtet. Auf dem Flachdach z.B. wurden MG und LMG in Stellung gebracht. Verschiedene Eingänge wurden verbarrikadiert. Es herrschte eine gedrückte Stimmung, denn uns war ja auch klar, dass dieses Vorgehen und allfälliger Kampf sich gegen gutgesinnte Bürger und Miteidgenossen richtete. Die Faschisten, zum grossen Teil Schweizerbürger, hatten eigentlich gar keine bessere Behandlung verdient. So waren wir wirklich sehr glücklich, nachdem gegen 11 Uhr der Befehl aus Bern eintraf, die 3 Demonstranten frei zu geben und die Kompagnie sollte sich unsichtbar machen. Wie wir später vernahmen und auch in Zeitungen lesen konnten, ereigneten sich ähnliche Ereignisse in Schaffhausen, Basel, Chiasso und in anderen, vor allem Grenzstädten. Der Schulkommandant wurde einige Zeit später als Militärattaché nach Rom versetzt.

Nebst diesen Mai-Ereignissen, die sicherlich zu den interessantesten Tagen in meiner Dienstzeit gehörten, verlief diese RS ohne weitere grössere Vorkommnisse. Die SS-Methoden vom Jahre 1944 durften nicht mehr angewandt werden. Wie vorauszusehen war, gab es nach der RS 1944 gerichtliche Untersuchungen.

Die Lehrabschlussprüfung fand, weil ich mich eben teilweise in der RS und im Militärdienst befand, an einem Freitag, Samstag und Montag in Zürich statt. Diese Gelegenheit liess ich mir natürlich nicht entgehen, um nach Sulgen zu fahren. Ich schrieb oder liess meine Kollegen in Sulgen wissen, dass ich am Samstagabend mit dem 7 Uhr-Zug in Sulgen eintreffe. Ich konnte nicht ahnen, dass meine Prüfung in französisch schriftlich am Samstagabend von ½ 6 – 7 Uhr dauern würde! Ich knorzte den ersten Satz zusammen. Um ¼ 6 brachte ich den Prüfungszettel bereits zum Lehrerpult und verschwand. Ich kann mich noch gut der vielen, ungläubigen und erschrockenen Augenpaare meiner Mitprüflinge erinnern, die natürlich der Meinung waren, dass ich mit meinen Prüfungsaufgaben bereits fertig war. Für diese Arbeit erhielt ich eine 3, was den Durchschnitt stark drückte (Durchschnitt 4.9). Mit dem Prüfungsergebnis war ich aber dennoch zufrieden, war mir doch die Hauptsache, überhaupt durchgekommen zu sein, hatte ich doch bis zu diesem Zeitpunkt fast 48 Wochen Militärdienst geleistet während meiner 3-jährigen Lehrzeit.

Am 15. April 1945 ging meine Lehre zu Ende. Da ich zu dieser Zeit noch im Miltärdienst war, musste mich der Bankverein ins Angestelltenverhältnis übernehmen. Monatslohn Fr. 175.--! Das war mir doch etwas zu wenig für Zürich. Der Mann meiner Cousine, Lise Klarer-Knus, Direktor der Mühle in Weinfelden, verschaffte mir eine Anstellung bei der Kantonalbank Weinfelden, Lohn Fr. 200.—pro Monat. Diese Fr. 200.—hätten kaum fürs Leben gereicht, aber ich konnte ja zu Hause sein, und ich glaube, ich musste nichts abgeben. Das Mittagessen im Bahnhöfli kostete als Pensionär Fr. 2.50, eine Flasche Bier zu jener Zeit Fr. -.40 zuzüglich Service.

(1) Paul als junger Mann.

Im Grunde genommen hätte ich bestimmt keine Note 3 verdient. Aber im Nachhinein denke ich, dass die hiefür zuständigen Personen mich nicht wegen dieser eher unwichtigen Fach-Note durchfallen lassen wollten. Anlässlich der Unterredung mit Herrn Straub wegen der Verschiebung der Unteroffiziersschule, sagte er auch noch zu mir: «Falls Du dann die Prüfung nicht bestehst, bleibst Du uns ein halbes Jahr länger erhalten.» Diese Aussage hat mir geholfen, die Prüfung gelassener anzugehen.