Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 191

Prolog

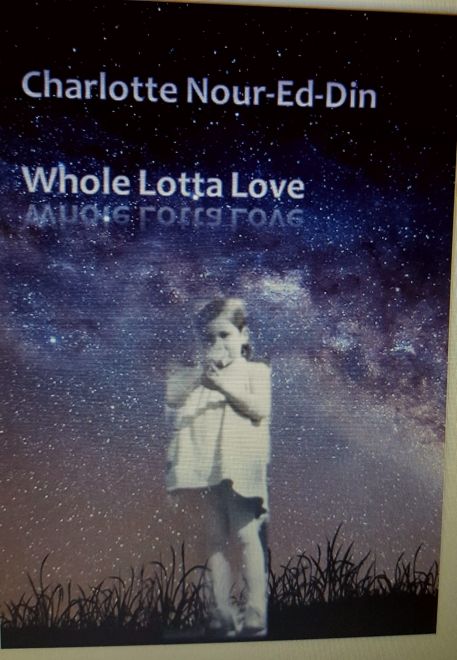

(1) Buchcover

Was muss ich tun, damit du mich liebst?

Begangenes Unrecht verjährt nicht, Verrat auch nicht,

und beides zu verleugnen, macht sie nicht ungeschehen

Leute, was gibt es dem noch hinzuzufügen? Nichts!

Doch, ein ganzes Buch!!!

Die Ehe ist wie ein Garten:

Wenn man sie nicht pflegt,

verkümmert oder verwildert sie.

Giulia Hayet

Die unverblümte, unzensierte Wahrheit.

Eine Tat wiegt schwerer als tausend Worte.

Es ist sehr, sehr, sehr, sehr schwer, ein Bild, das man sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg von einem Menschen gemacht hat, mutwillig zerstören zu müssen. Und man stösst immer wieder an Grenzen, die man nicht überschreiten will. Aber zur Gesundung der eigenen Psyche ist es lebensnotwendig, der Wahrheit direkt und unverhüllt ins Antlitz zu blicken. Sich dazu zu zwingen. Es nützt mir absolut gar nichts mehr, wenn ich wieder anfange, mir dieses und jenes schön zu reden und allzu hässliche Flecken mit Make-up überdecken will. Dann brauche ich gar nicht erst mit dieser Therapie, meine Memoiren zu verfassen, anzufangen. Dann ist sie zum Vornherein gescheitert.

Ich bin jetzt in einem Alter, in dem man keine Zeit mehr zu verschwenden hat, um zu träumen, wie dies oder jenes hätte sein können.

I have to face the truth and nothing but the truth!

Ein simpler Grund bewegt mich dazu, dieses Buch zu schreiben, nämlich der, mir meine eigene Schuld in dieser Tragödie zu verzeihen, und diese Schuld bestand darin, mich in den falschen Mann zu verlieben, mich an dieser Liebe festzukrallen, statt sie loszulassen, als noch Zeit dazu gewesen wäre. Bevor mir meine Seele abhandenkam.

Alles nieder zu schreiben ist der einzige Weg, mich wieder finden zu finden, zu heilen. Wieder die Giulia zu werden, die ich einmal war.

Aber eines werde ich nie bereuen, nämlich das, dass ich in meinem Leben geliebt habe! Und zwar mit reinem und vor allem mit ganzem Herzen.

Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, dieses Buch entstehen zu lassen. Ich möchte anderen Menschen, vor allem Frauen, Mut machen, sich niemals für einen Mann oder einen anderen Menschen zu verbiegen oder zu verleugnen, sich selbst treu zu bleiben und auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Aber vor allem nie, nie, niemals seine Träume für jemand anderen zu opfern! Und niemals aufzugeben, die Wahrheit herauszufinden, statt sich in Selbstvorwürfen zu zerfleischen.

Denn diesen Fehler habe ich begangen. Ich habe mich in all den Jahren immer und immer wieder hinterfragt, was ich falsch gemacht habe.

Es hat mehr als fünfundvierzig Jahre, also zwei Drittel meines bisherigen Lebens, gedauert, um endlich, endlich auf den Kern zu stossen, warum meine Ehe von Anfang an nichts weiter als Lüge und Betrug war. Aber diese Wahrheit habe ich nicht vom Verursacher selbst erfahren. Nach all dieser langen Zeit fand er immer noch nicht die Grösse, sie mir ins Gesicht zu sagen.

Und vor allem hatte er leider nie das Format, «Es tut mir leid» zu sagen.

SORRY SEAMS TO BE THE HARDEST WORD

by Elton John

What have I got to do to make you love me

What have I got to do to make you care

What do I do when lightning strikes me

And I wake to find that you're not there

What do I do to make you want me

What have I got to do to be heard

What do I say when it's all over

And sorry seems to be the hardest word

It's sad, so sad

It's a sad, sad situation

And it's getting more and more absurd

It's sad, so sad

Why can't we talk it over

Oh it seems to me

That sorry seems to be the hardest word

What do I do to make you love me

What have I got to do to be heard

What do I do when lightning strikes me

What have I got to do

What have I got to do

When sorry seems to be the hardest word

1954 - 1969

Mit neun Monaten wurde ich von einer Pflegefamilie aufgenommen und mir wurde ein Vormund zugeteilt. Zweimal pro Jahr kam eine Frau vom Jugendamt vorbei, die sich das Zimmer anschaute, in dem ich schlief. Als ich groß genug war, um Fragen zu beantworten, erkundigte sie sich bei mir, wie es mir bei meinen «Eltern» gehe und ob ich gut behandelt werde.

Als Kind ist man auf Gedeih und Verderb den Erwachsenen ausgeliefert ist und weiß nicht, was einen zum Bespiel in einer Anstalt, sprich: Kinderheim, erwarten würde. Man ist froh, wenn man dableiben darf, wo man ist, und sagt sicher nichts, was diesen Zustand ändern würde. So habe ich natürlich jedes Mal gesagt, dass es mir gut gehe, was auch oft zutraf. Ich bin schon immer eine Frohnatur gewesen und zum Glück konnte man mir dies bis heute nicht ausmerzen, so oft dies auch versucht wurde.

Ich war und bin ein sehr dankbarer Mensch und ich wollte nichts Schlechtes über die Menschen sagen, die mich bei sich aufgenommen hatten, selbst wenn es die Wahrheit gewesen wäre. Und wann geht es einem gut und wann wird man schlecht behandelt? Wie kann ein Kind ohne Vergleich darüber urteilen, was ein gutes Zuhause von einem nicht so guten oder gar schlechten unterscheidet? Man beißt nicht die Hand, die einen füttert! Das gilt für Mensch und Tier gleichermaßen. Ich hatte ein Dach über dem Kopf, genug zu essen, wurde, wenn ich krank war, gepflegt. Das ist doch schon vieles, was manche Kinder leider Gottes nie kennen lernen! Ich wurde jedoch weder in Afrika noch in Indien geboren, sondern in der Schweiz, und es war nicht im Mittelalter, selbst wenn es mir immer noch oft so vorkommt, sondern am 21. Mai 1954 …

Bald schon musste ich in meinem kurzen Leben erfahren, dass ich nicht erwünscht war. Nicht nur, dass mir meine Pflegemutter das immer wieder vor Augen hielt; schon meine leibliche Mutter hatte versucht, mich, noch in ihrem Bauch befindend, mit allerlei Mittelchen loszuwerden. Ob ich deswegen als Kleinkind sehr krank war, sei dahingestellt. Jedenfalls, selbst als meine Geburt in vollem Gange war, behauptete meine Mutter noch steif und fest, sie habe eine Blinddarmentzündung. Ich bin auf der ganzen Welt der erste Blinddarm auf zwei Beinen, was sage ich, im ganzen Universum, der einen offiziellen Namen bekam: GIULIA!

Und somit bin ich eine Kuriosität sondergleichen. Ich erblickte das Licht der Welt heimlich, nachts um 3:45 Uhr, als alle braven, rechtschaffenen Schweizer Bürger tief und fest in ihren Betten schliefen. Ich bin eine am letzten Tag im Stierzeichen Geborene, denn 1954 war der Übergang zum Zwilling nachmittags um vier Uhr, und das heißt, ich war und bin ein zäher, kleiner Brocken!

Nach meiner Geburt lag ich unter lauter Kranken im Spital und wurde nach neun Monaten von der Gemeinde an eine Pflegefamilie vermittelt, weil dieser Zustand ihrer Meinung nach untragbar war.

Ich litt an der Rachitis oder der Englischen Krankheit, wie man sie damals auch nannte, vermutlich, weil ich kaum ins Freie kam, und ich hatte einen großen Hungerbauch. Man fütterte mich schon sehr früh mit Kartoffelbrei und Fleischsauce statt mit babygerechter Nahrung. Ich liebe Kartoffelstock und Fleischsauce!

Aus Wikipedia:

(Die Rachitis (von griechisch pàxic, rháchis, Rücken, Rückgrat), synonym Englische Krankheit, englisch Rickets, bezeichnet eine meist mit Vitamin-D-Mangel verbundene Erkrankung des wachsenden Knochens mit gestörter Mineralisation der Knochen und Desorganisation der Wachstumsfugen bei Kindern. Rachitis ist auf eine ungenügende Konzentration des Calcium-Phosphat-Produktes im Blut zurückzuführen und die dadurch verursachten hormonellen Gegenregulationsmechanismen.

Die Gemeinde griff nicht ein, um dafür zu sorgen, dass ich bei meiner leiblichen Mutter in geordneten Verhältnissen aufwachsen konnte, sondern sie gab mich weg.

Weil meine Mutter bereits acht Jahre zuvor ein uneheliches Kind bekommen hatte, war ihr von ihrem Bruder verboten worden, mich nach Hause zu bringen. Das war aber auch eine Schande! Zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern, und das im Jahre des Herrn 1946 und 1954! Beim ersten Kind war sie siebenundzwanzig und bei meiner Geburt fünfunddreißig Jahre alt, also kein junger Hüpfer mehr.

Das muss man sich mal vorstellen: Alles gutbürgerliche, rechtschaffene, hochanständige, gottesfürchtige Leutchen in einem kleinen Schweizer Kaff, und dann so ein Flittchen mitten unter ihnen! Das war direkt gefährlich. Womöglich war so was ja ansteckend!

Kaum war ich bei meinen Pflegeeltern untergebracht worden, erkrankte ich besorgniserregend und der Hausarzt wies mich in die Kinderklinik am Unispital in Zürich ein. Dort wurde ich ein paar Monate lang behandelt und auch verwöhnt, denn alle bewunderten mich, weil ich nie weinte. Einer der zuständigen Ärzte gestand Mutter eines Tages

«Es wäre besser, wenn dieses Kind sterben könnte. Außer seinem Herzen funktioniert nichts mehr richtig!»

Den Gefallen tat ich ihnen nicht!

Krass war, dass ich wegen meines schlechten Gesundheitszustandes in keiner Krankenkasse aufgenommen worden war. Tante Colette, meine leibliche Mutter, hatte es völlig vergessen, mich bei der Geburt anzumelden, und nun war es sehr schwierig, in eine reinzukommen. Horrende Spitalkosten drohten auf meine Pflegeeltern zuzukommen. Direkt bei Eintritt ins Spital wurde eine Vorauskasse von 500 Franken verlangt, was weit mehr als einem Monatslohn meines Pflegevaters entsprach! Der Bruder meiner Pflegemutter schoss ihnen das Geld vor. Es gab da einen sehr zuvorkommenden, mitfühlenden, verständnisvollen Vertreter einer Krankenkasse, der mich aufnahm, obwohl er über alles informiert war. Und die Kosten wurden von dieser übernommen.

Nach dem Spitalaufenthalt wurde ich zehn Monate lang nach Roten Brunnen zur Kur verfrachtet. Und wieder befand ich mich in einem anderen Umfeld und hatte andere, mir fremde Betreuerinnen. Zehn Monate sind eine lange Zeit für ein Kleinkind. Als ich mich da etwas eingewöhnt hatte, hieß es bye, bye Giulia, zurück nach Steinach. Und nun war mir die Pflegefamilie entfremdet.

Mama? Ich hatte keine! Die Frau, die ich Mutter nannte, war die Mutter von Olivia, ihrer Tochter. Ich war nicht ihre Tochter. Das war die bittere Wahrheit. Als ich vier Jahre alt war, erzählte mir Mutter, dass meine richtige Mama Tante Colette heiße.

«Warum wohnt sie nicht bei uns?», wollte ich in kindlicher Unschuld wissen.

Mutter gestand mir viele, viele Jahre später, dass sie nie geglaubt hätte, dass ein so kleines Kind so viele Fragen stellen könnte.

Und noch dazu so unbequeme, dachte ich bei mir.

Meine Mama kannte ich nur vom Hörensagen. Sie war eine schlechte Frau, die zwei uneheliche Kinder hatte. Das erzählte man von ihr. Beide, eines davon war ich, lebten nicht bei ihr. Man sagte mir immer, ich gleiche ihr.

Mutter untergrub von Anfang an die Möglichkeit, mir in irgendeiner Form ein Selbstvertrauen aufbauen zu können. Schon sehr früh erzählte sie mir immer wieder, dass ich nicht ihr Kind sei, nur Olivia sei ihre Tochter. Und immer wieder wurde bei Tisch im Kreis ihrer Familie und vor mir von Tante Colette und ihrem lockeren Lebenswandel gesprochen und spekuliert, ob ich wohl auch so werden würde. Die «Anlagen» seien nun mal da. Heute würde man von schlechten Genen sprechen.

Davor musste Colettes Kind bewahrt werden. Deshalb erzählte man mir auch immer wieder im Laufe meiner Kindheit, wie leichtfertig und lasterhaft meine leibliche Mutter war, und man vermutete schon sehr früh und in meiner Gegenwart, dass ich mit ziemlicher Sicherheit in ihre Fußstapfen treten würde. Obwohl mir völlig schleierhaft war, um was für eine Art von Krankheit es sich da überhaupt handelte, jagte mir diese eine Heidenangst ein.

Tatsächlich bekam Tante Colette, wie ich meine leibliche Mutter immer nannte, weitere acht Jahre nach meiner Geburt nochmals eine Tochter. Dieses Mal wurde sie aber vom Erzeuger ihres Kindes in den Stand der christlichen Ehe erhoben und wenigstens in diesem Punkt konnte man ihr von da an nichts mehr vorwerfen.

Das Mädchen wuchs bei Tante Colette und ihrem Angetrauten auf. Jahre später kam mir zu Ohren, dass sie und ihr Mann zu oft dem Alkohol zusprechen würden und sogar das Babyfläschchen meiner kleinen Halbschwester mit Bier füllten! Das waren zwar Geschichten, die über weiß wie viele Personen bei meinen Zieheltern gelandet sind, aber man erzählte sie trotzdem so, als ob es die pure Wahrheit wäre, und so, dass ich sie hörte.

Mein Halbbruder war zuerst von der Gemeinde in ein Kinderheim abgeschoben worden, wurde dann später von der Schwester unserer leiblichen Mutter großgezogen. Ich kenne ihn nicht, denn er wollte und will keinen Kontakt, was ich akzeptiere.

Ich sog all diese Informationen über Tante Colette, meine leibliche Mutter, wie ein Schwamm auf. Die Saat fiel auf nahrhaften Boden und ging auf. Meine Angst um meinen Charakter wurde dank meiner blühenden Fantasie, die ich fairerweise statt einer eigenen Familie in die Wiege gelegt bekam, mit den Jahren immer grösser. Obwohl ich noch längst nicht reif war für die Geschichte von Blümchen und Bienchen, malte ich mir die schlimmsten Geschichten rund um meine kleine Person aus.

Ich wollte keine Mutter, die ich nicht kannte, die schlecht war, was auch immer das bedeuten mochte, und zu allem andern auch noch Alkohol trank! Und was war denn das: Alkohol? Warum war das etwas Schlechtes?

Meine Mama hatte mich einfach weggegeben, verstoßen! Das verursachte mir Kopfzerbrechen. Warum wollte sie mich nicht? Sie war doch meine Mama! Nie würde ich werden wie sie, das schwor ich mir!

Alles, bloß das nicht! War ich wirklich so schlecht? Ich gab mir doch die größte Mühe, es nicht zu sein. Warum ritt man dann immer darauf rum, ich sei wie diese Frau?

Charlie Chaplin lernte ich kennen, als ich fünf Jahre alt war. Liebis, Bekannte von uns, hatten einen Kasten gekauft, in dem winzige, lebende Menschen wohnten! Sie nannten ihn Fernseher! Es war zum Ausflippen, so lustig war es, diesen zuzuschauen! Sie bewegten sich viel schneller als wir und machten urkomische Dinge, die ich noch nie gesehen hatte und die ich ständig kommentieren musste. Dieser lustige kleine Mann namens Charlie hatte es mir am meisten von allen angetan. Wenn ich ihm zuschaute, verflogen alle dunklen Wolken in meinem Hirn, meinem Herzen und meiner Seele. Ich war nur noch ein Kind, das sich vor Lachen über dieses winzige Männlein biegen konnte, und ich bettelte immerzu, wann ich ihn denn wieder besuchen dürfe.

Ich verkleidete mich mit Vaters «Tschopen», genannt Jackett, Schuhen und Hut und hakte seinen Schirm an den Ellbogen, malte mir einen schwarzen Schnauzer und versuchte, Charlie zu parodieren, indem ich wie er herumstolzierte. Dann lüftete ich den Hut und schwang dazu elegant meine Hüften und meinen Po nach hinten. Olivia bekam Lachkrämpfe wegen mir! Da mir die Schuhe viel zu groß waren, stolperte ich unbeabsichtigt ein paar Mal, was Olivia wieder zum Grölen brachte. Ich sah aber auch wirklich komisch aus in meiner Verkleidung.

Herr Gerster, zog eines Tages, als ich fünf war, in unser Gästezimmer ein und wurde sieben Jahre lang unser «Zimmerherr». Er arbeitete beim Raduner in der Färberei, fuhr ein Mofa und hatte stark zitternde Hände. In seiner Freizeit bestickte er Autokissen mit gewünschten Kantons- und Ortschafts Wappen. Er gehörte bald so etwas wie zur Familie und doch auch wieder nicht, denn wenn er zu Hause war, verbrachte er die meiste Zeit allein auf seinem Zimmer.

Als die Migros den ersten Laden in Arbon an der Ecke St. Gallerstrasse, Schöntal-Straße eröffnete, war es für Arbeiter, die bei der Firma SAIS in Horn arbeiteten und deren Familien verboten, dort einkaufen zu gehen. Wer erwischt wurde, wurde entlassen! Darum durften wir nicht in die Migros, obwohl es dort, wie man so von allen Seiten hörte, verlockend günstige Preisangebote aller Art gab. Dieses Verbot galt nicht für die Mitarbeiter der Firma Raduner. Deshalb ging fortan Herr Gerster für uns in die Migros einkaufen.

Herr Gerster kaufte mir etliche Kartonrohre voll mit Legobausteinen. Dass diese für unsere Verhältnisse sündhaft teuer waren, wusste ich nicht. Ich freute mich wahnsinnig darüber, denn ich konnte endlich mal mit etwas vor meinen Spielkameraden angeben. Wir verbrachten viele vergnügliche Stunden damit, mit ihnen im ehemaligen Hühnerhaus Baugebilde zusammenzustecken.

Es war ja nicht so, dass es bei uns nicht auch Zeiten gegeben hätte, die einer gewissen Harmonie nahekamen. So saßen wir an normalen Sonntagnachmittagen alle zusammen am Tisch im Wohnzimmer und machten Brettspiele. Oder wir spielten Schokoladeessen. Ein Teller mit einer eingepackten Schokolade, Messer, Gabel und Serviette wurde in die Mitte gestellt und ein Hut dazugelegt. Dann fingen wir zu würfeln an. Wer zuerst eine Sechs erlangte, musste sich mit der die Serviette die Augen verbinden, den Hut aufsetzen und dann mit Messer und Gabel versuchen, die Schokolade aufzubekommen und davon zu essen. Das war sehr lustig.

Wir unternahmen viele lange, sehr lange Spaziergänge. Manchmal verbrachten wir schöne Stunden im Wald und spielten Räuber und Gendarm. Es war herrlich im Wald, vor allem, wenn es da kleine, gurgelnde Bäche gab. Ich liebte es, gelbe (Dotterblumen) und violette Blumen (Veilchen) am Bord zu pflücken und an ihnen zu schnuppern. Es war so friedlich mit dem Vogelgezwitscher und dem gebrochenen Licht, dass sich durch den Blätterdschungel schlängelte und kleine Lichtoasen zauberte.

Bald schon wurde mir bewusst, dass Mutter Margeriten liebte und ich erblickte sie an einem Frühlingstag am Bach Bord der Steinach, als ich an Mutters Hand zum Usegoladen marschierte. Sowohl Olivia, Mutters Tochter, als auch mir wurde beigebracht, dass man am Muttertag ein Bild zu malen und Mutter für ihre, ihrer Auffassung nach, liebende Fürsorge und große Arbeit, die sie wegen uns aufgebürdet bekam, zu danken hatte. Aber ich konnte noch nicht schreiben. Darum schlich ich mich bereits mit fünf Jahren frühmorgens aus dem Haus und lief mit pochendem Herzchen die Straße entlang zum Bach. Obwohl mich das schlechte Gewissen plagte, denn ich wusste haargenau, dass ich das nicht durfte, kletterte ich das Bord entlang und pflückte, so schnell es meine Fingerchen zuließen, Blumen für Mutter. Es gab so viele schöne Margeriten, dass ich beinahe die Zeit vergessen hätte. Ich rannte nach Hause, die Treppe hoch und stürmte ins Elternschlafzimmer. Etwas skeptisch streckte ich Mutter die stinkenden Blumen vors Gesicht. Wegen ihres penetranten Geruchs konnte ich mich nicht für sie begeistern. Vielleicht konnte ich ja trotzdem endlich mal bei Mutter punkten. Und siehe da, sie war erfreut und schimpfte mich nicht aus! Ich war überglücklich darüber und war überzeugt davon, eben doch eine liebe Mutter zu haben. Von da an bekam Mutter jedes Jahr einen von mir am Bach Bord gepflückten Margeritenstrauß geschenkt und sie freute sich jedes Jahr ehrlich darüber.

Aber diese Harmonie war für mich immer äußerst trügerisch und von kurzer Dauer. Schon das kleinste, falsche Wort oder eine Missetat meinerseits konnten diese Idylle zerstören und meine kleine Welt drohte zu zerbrechen. Sie stand immer auf sehr wackeligen Füssen. Mein Kinderleben bestand aus einer endlosen Gratwanderung, kam einem Drahtseilakt ohne Netz gleich. Ich übte mich psychisch als Trapezkünstlerin aber ich war nicht talentiert genug. Immer wieder stürzte ich ab. Ein Vergehen reichte und das «Dazugehören» zu dieser Familie war schlagartig ausgelöscht.

Mutter machte mir dann eindeutig klar, dass ich nicht zu ihrer Familie zählte, dass man mich jederzeit wegschicken, in ein Heim abschieben konnte.

Meine Pflegeeltern waren extrem gläubig, gehörten seit Jahren einer fundamentalen Abzweigung der reformierten Kirche an, die viel strenger, konservativer, wenn nicht sogar schon fanatisch war.

Ich erinnere mich, dass die Frauen früher, als ich ein Kind war, alle lange Haare zu haben hatten, zu einem altbackenen Knoten am Hinterkopf aufgesteckt, nur ja nicht offen zur Schau gestellt und dass das Schminken eine Sünde war.

Das Tragen von Hosen war verboten, weil unweiblich. Zu biblischen Zeiten trugen Frauen auch keine Beinkleider. Es kam mir immer so vor, als ob sie sich alle glichen mit ihren faden, unförmigen Kleidern und derselben Frisur. Und sie sahen alle samt und sonders alt, unscheinbar aus. Bis heute haben Frauen in diesen radikalen, fundamentalistischen Kreisen nicht viel zu melden. Da gilt immer noch; die Frau sei dem Manne untertan.

Dieses extrem christliche Umfeld, mit dem ich dank meiner Pflegeeltern tagtäglich in Kontakt kam, trug dazu bei, mir schon früh Gedanken um meine Person, vor allem aber um meine Seele zu machen

Wenn ich, um mich abzulenken, als kleines Mädchen während der Predigt die Gläubigen studierte, kam es mir immer so vor, als ob all diese Menschen alles andere als glücklich waren.

Sie wirkten bedrückt, als ob sie eine Bürde mit sich herumschleppen müssten und diese nicht mehr loswürden.

Wenn ich dann aber wieder auf die düsteren, vorsintflutlichen Reden des Predigers auf der Kanzel achtete, verwunderte es mich nicht mehr. Es wurde nur gedroht!

Man stellte Gott immer nur als furchtbaren Rächer dar und ich befürchtete wahrhaftig, dass wir alle, so wie wir dasaßen, zusammen in der Hölle schmoren müssten!

Es gab kein Entrinnen!

Der Prediger machte es uns allen, sogar dem Hintersten und Letzten klar, dass wir elende Sünder und alle zusammen verdammt und verloren waren.

Und es wurde immer wieder davon geredet, dass wir das Kreuz Jesu auf uns nehmen müssten.

Wozu hatte er dann unsere Sünden auf sich genommen und war dafür gestorben, wenn wir jetzt sein Kreuz trotzdem mit uns rumschleppen sollten? Das war ja völlig widersinnig, nein, es war geradezu hirnverbrannt.

Wenn möglich wurde danach beim Mittagstisch als weiterer Höhepunkt darüber diskutiert, dass schon morgen der Dritte Weltkrieg ausbrechen könnte, was mir, obwohl ich mir kein richtiges Bild von diesem Ereignis machen konnte, jedes Mal eine Heidenangst einflößte. Vor allem, wenn Mutters Verwandte erschienen oder wir bei ihnen aßen, war dies ein unerschöpfliches Thema.

Und im gleichen Atemzug wurde auch noch damit gedroht, dass die Russen kommen! So befanden sich der Dritte Weltkrieg und die Russen genau wie die Hölle immer in Reichweite als ein Schreckensgespenst, das man nie mehr loswurde!

Da ich das einzige kleine Kind am Tisch war und zwar alles mithörte, jedoch nichts verstand, war auch dies wieder eine unbekannte Bedrohung, die sich nachts vor meinem Bett auftürmte und furchtbare Gestalten annahm. Was wusste ich denn von der Kubakrise? Da war ich gerade mal acht Jahre alt. Ich konnte mir nichts und alles darunter vorstellen. Aber auch da mischten die Russen wieder mit und ein Fidel Castro war auch dabei. Fidel jagte mir keine Angst ein, denn «Fideli» kannte ich, die gab’s bei uns oft in einer Suppe und die aß ich gern. Aber diese Krise musste etwas in der Art wie die ewige Verdammnis sein, sonst hätten ihre Stimmen nicht so besorgt geklungen und sie hätten nicht so oft darüber geredet.

Bei uns gab es die Tradition dieser viel älteren Generation, auf welche meine Pflegeeltern bestanden: Kinder saßen zwar mit am Tisch, wurden aber völlig ignoriert. Es wurde über sie gesprochen, als seien sie nicht vorhanden: Sie mussten völlig stillsitzen und durften während des Essens auch nicht am Gespräch der Erwachsenen teilnehmen. Was hätte ein so kleines Kind schon dazu beitragen können?

Gerne hätte ich sie darum gebeten, mir zu erklären, was genau der Dritte Weltkrieg denn sei. Denn sie erzählten nie etwas über den Ersten oder den Zweiten. Wie hätten denn gerade sie, die ach so frommen, weil bekehrten Christen diese unglaublichen, abscheulichen Gräueltaten rechtfertigen wollen, die im zweiten Weltkrieg an Millionen Unschuldigen von Menschen begangen worden waren, die sich eben auch als Christen bezeichneten? Kein Tier ist so grausam, wie diese Unmenschen waren! Darum blieb ich bis zu meinem 19. Lebensjahr völlig ahnungslos. Weder in der Schule, in der Kirche, noch im Elternhaus wurde ich über diese elende, jüngste Vergangenheit informiert. Über die Schlacht bei Morgarten, die Französische Revolution und den 30-jährigen Krieg wurden wir abgefragt, aber diese himmeltraurige Geschichte wurde uns unterschlagen.

Jährlich wurden in Arbon oder Romanshorn Missionszelte aufgeschlagen und wir wurden von unseren Eltern in diese Versammlungen geschleppt.

Bereits im Vorschulalter wurde ich zum Dabeisein solcher Veranstaltungen verdonnert. Dann war es plötzlich völlig egal, wie spät es abends wurde. Sonst musste ich immer mit den Hühnern ins Bett. Es wurde uns ja, vermeintlich, etwas für unser Seelenheil vermittelt.

Hier brüllten mit bebenden, drohenden, donnernden Stimmen verschiedene Prediger von der Kanzel, manchmal extra aus anderen Ländern angereist und mit Dolmetscher, vom Verfall der Menschheit, dem nahenden Ende der Welt, dem dazugehörenden letzten Gericht und dem ewig währenden Feuermeer namens Hölle, das uns armselige Sünder allesamt und ausnahmslos, erwartete. Sie waren total von Ihrer Botschaft des Schreckens beseelt, erleuchtet und überzeugt. Da ging es dann erst richtig los!

Stundenlang wurde mit Weltuntergang, Apokalypse und ewiger Verdammnis gedroht, wen wundert’s, dass ich an Alpträumen litt?

Angst ist der größte Feind jedes Menschen und das beginnt schon in der Kindheit!

Sie lähmt die Lebensfreude und beraubt einen des gesunden Menschenverstandes, den wir eigentlich alle in die Wiege gelegt bekommen. Und es nennt sich Gehirnwäsche was diese "Freikirchen" mit einem abziehen! Denn was man da als erstes verliert, ist die eigene Freiheit.

Wenn man als Kind ständig durch willkürlich erzeugte Angst manipuliert wird, kann man einen Menschen irgendwann in jede gewünschte Form pressen, wenn er nicht die Kraft findet, seine Angst zu überwinden!

So wird man gefügig gemacht. Als ob das Leben an sich nicht schon ab und an schwierig genug wäre, lässt man sich auch noch von solchen überheblichen Besserwissern verknechten.

Natürlich wird man in diesen Gemeinden auch irgendwie von der Aussenwelt abgeschirmt und erfährt dadurch eine gewissen Schutz. Aber man hängt buchstäblich das eigenständige Denken und Handeln am Eingang zu den vielen dieser Freikirchen an den Haken. Und mehrfach entpuppen sich diese fanatischen Möchtegern Heiligen dann als Abzocker, die sich an ihren Schafen bereichern. Zusätzlich zu den Kirchensteuern muss man dann diesen Predigern monatlich mindestens den Zehntel abdrücken, wenn man als vollwertiges Gemeindemitglied aufgenommen werden will. Aber das Verrückte daran ist, dass es die meisten der Brüder und Schwestern im Herrn freiwillig und ohne klagen abgeben. Sogar dann, wenn es ihnen danach spürbar für den Lebensunterhalt fehlt. Man muss ja schliesslich Opfer bringen, Jesus tat dies auch!

Leider ist dies die Macht der meisten Religionen, vor allem der abrahamitischen, und wird bis heute noch erfolgreich eingesetzt. Solche Methoden sind verdammungswürdig!

Nein, das war kein befreiender, beglückender, bereichernder Glaube, der da verkündet wurde, er war im Gegenteil beängstigend, beklemmend, einengend.

Die Zelte waren während der Missionswochen brechend voll, denn viele suchten Zuflucht in der Religion, im Glauben an sich, im Angesicht der damaligen Weltlage.

Jedes Mal brachen Erwachsene noch während des Gottesdienstes zusammen und bekannten lauthals weinend und klagend ihre Sünden und ihre Schuld, die sie auf sich geladen hatten. Manche warfen sich auf dem Weg zur Kanzel auf die Knie und alle riefen AMEN. Viele der «armen Sünder», die von Gläubigen zum Mitkommen überredet worden waren, haben sich dann aus lauter Angst «bekehrt».

Es waren alles samt und sonders nur selbstherrliche, männliche Exemplare, die da von der Kanzel wetterten.

Und ich würde heute darauf wetten, dass einige von diesen Gottesmännern narzisstisch veranlagt waren und dass es für diese Prediger eine wahre Genugtuung bedeutete, allein durch ihre Worte so eine Macht zu besitzen und so viele Menschen klein werden, ja gerade in sich zusammenschrumpfen zu sehen.

Es war wie in einem Theaterstück, aber viel wirkungsvoller, denn das war nicht gespielt. Sowohl die leidenschaftliche, radikale Besessenheit der Prediger als auch die Verzweiflung der Gläubigen waren echt!

Deshalb war das alles für Kinder so angsteinflößend.

Meiner armen Schwester Olivia wurde es während einer solchen Predigt vor Angst und Entsetzen schlecht und sie musste sich übergeben. Es wurde einem buchstäblich das Grausen gelehrt!

Dabei hatte gerade Jesus versucht, dieses Beklemmende, Alteingesessene über Bord zu werfen, uns davon zu befreien für etwas völlig Neues!

Er trank zum Beispiel Wein auf einer Hochzeit und sorgte dafür, dass dieser nicht vorzeitig ausging. Und wenn man Hochzeiten in diesen Regionen kennt, wurde da ganz sicher fröhliche Musik gespielt und dazu getanzt.

Und all das ist bei vielen Freikirchen auch heute noch verpönt.

Jesus selbst war ein Rebell gegen all diese selbstherrlichen Pharisäer und Schriftgelehrten und beschimpfte sie in ihrer Scheinheiligkeit immer wieder auf das Übelste! Diese Passagen erfreuten mein einfaches Herz immer am meisten.

Immer wieder las ich, als ich des Lesens mächtig geworden war, die Stellen in der Bibel nach, in denen Jesus wieder und wieder betonte, dass nicht er, sondern der Glaube daran, dass er helfen könne, diesem Menschen geholfen hatte. Es war also der Glaube und nichts anderes, den er von uns verlangte, so einfach war’s!

Der Glaube konnte/kann Berge versetzen.

Und er predigte Liebe! Liebe war überhaupt das Höchste, das Wichtigste, was es gab.

Liebe war ein Wort, welches bei uns zwar diesen Namen hatte und das auch oft betont wurde, aber leider für mich nicht spürbar war.

Es war ein Zauberwort, welches mich brennend faszinierte.

Um meiner Selbstwillen geliebt zu werden, erschien mir in meiner Kindheit das einzig wirklich erstrebenswerte Ziel in meinem Leben. Außer vielleicht, noch reich und berühmt zu werden?

Einige Jahre später war ich felsenfest überzeugt davon, dass sich meine Schwester umsonst geängstigt hatte. Sie war doch die Liebenswürdigkeit in Person und sie hatte eine eigene Familie! In diesem Punkt hatten sich die Prediger bestimmt geirrt! Die meinten mit Sicherheit nur Menschen wie mich damit. Nicht umsonst warf mir meine Pflegemutter immer vor, ich sei ein böses Kind! Und dann hatte ich noch so eine «gefallene Frau» als Mutter und keinen eigenen Vater!

Ganz im Gegensatz zu Olivia, welche immer brav war, gute Noten nach Hause brachte, ihre Hausaufgaben ohne Aufforderung erledigte und keinen Ärger in irgendeiner Form verursachte. Nein, nein, da irrten sich diese Gottesmänner! Es gab sicher Unterschiede und nicht alle Menschen waren verdammt.

Bestimmt gehörte Olivia, meine Nichtschwester, die es aber in Gedanken für mich doch war, die ich heimlich liebte, bewunderte, zu denen, die nicht verdammt waren. Sie war schon sooo groß und spielte schon längst nicht mehr! Immerhin war sie acht unendliche Jahre älter als ich!

Ihr hatte ich es letztendlich auch zu verdanken, dass ich bei dieser Familie gelandet war, was ich ihr jedoch in keiner Weise anlasten möchte. Denn sie hatte sich ein Geschwisterchen gewünscht, aber es gab keins mehr.

Mutter meinte viele Jahre später, das sei Vaters Schuld gewesen, aber da bin ich anderer Ansicht. Hätte sich Mutter ihm gegenüber anders, nämlich liebevoller verhalten, wäre das sicher kein Problem gewesen. Aber wenn eine Frau ihren Mann ständig als Versager sieht und darstellt, muss sich sie nicht wundern, wenn seine Potenz flöten geht!

Hatte ich was ausgefressen, war Mutter in ihrem Element. Sie konnte nicht mehr aufhören damit, mir alle Vergehen, die ich mir bereits in diesem kurzen Leben geleistet hatte, bis ins kleinste Detail aufzuzählen und vorzuhalten. Das ging so weit, dass sie, wenn ich abends heulend vor Reue und schlechtem Gewissen im Bett lag, die Treppe hochgestürmt kam, die Türe aufriss, das Licht anknipste und sich vor meinem Bett positionierte, nein, um genau zu sein, vor ihrem Bett, denn nicht einmal das gehörte mir, wie sie immer wieder betonte, die Arme in beide Hüftseiten gestemmt. Mir gehörte nichts, aber auch rein gar nichts. Und ich gehörte nicht zu dieser Familie, ich wurde nur geduldet, das vergaß sie bei ihren Moralpredigten auch nie zu wiederholen.

Dann fingen die Vorwürfe an und mir wurde einmal mehr klar, was für ein furchtbar ungezogenes Kind ich sein musste. Ich konnte mich entschuldigen so viel ich wollte, Mutter schrie: «Das nützt jetzt auch nichts mehr! Du bist einfach ein missratenes Kind und du hast schon so oft versprochen, dich zu bessern!» Und dann zählte sie alle meine Fehler, Vergehen und Sünden auf und brauchte dafür nicht mal eine Liste. Sie kannte sie alle auswendig, was ich im Stillen bewundern musste. So ein Gedächtnis hätte ich auch gerne!, wünschte ich mir. Denn sie vergaß nichts, auch nicht die kleinste Kleinigkeit, wie mir schien.

Und ich vergaß alles! Kaum erhielt ich eine Aufgabe von Mutter, hatte ich sie auch schon wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Es war ja nicht so, dass ich das absichtlich getan hätte. Ich war nur ständig mit meinen Gedanken woanders.

Warum war diese Frau so grausam unversöhnlich? Wer oder was hatte sie dazu gemacht? Oder lag es in ihrer Natur, so bitterlich nachtragend zu sein? Es ist mir bis heute ein Rätsel.

Hatte sie genügend getobt, wurde der Lichtschalter gedrückt, die Türe zugeschlagen und Mutter polterte die Treppe runter. Ich lag erschlagen im Bett. Von schlafen war nicht mehr die Rede und ich fühlte mich so dermaßen schlecht, dass ich mir oft wünschte, mein Leben möge sich ändern. Wenn ich doch einfach verschwinden, mich in Luft auflösen, in ein Mäuseloch kriechen könnte! Kaum hatte ich mich wieder etwas im Griff und mir eingeredet, dass doch noch alles gut werde könnte, ich müsste mich nur genügend anstrengen, hatte Mutter beim gedanklichen Durchchecken meiner Sündenliste entdeckt, dass sie eben doch etwas vergessen hatte, was ich fast nicht glauben konnte, was aber meine Bewunderung für ihr Elefantenhirn keineswegs schmälerte, und schnaufte erneut die Treppe hoch. Dies wiederholte sich mehrmals an einem Abend und leider nicht nur alle Jahre wieder, sondern so oft ich in ihren Augen böse war, und das war oft, sehr oft.

Mutter erwartete immer, dass ich mich bei ihr für meine Bosheit entschuldigte. Jedes Mal machte sie meine Entschuldigung von ihrer Vergebung abhängig. Wenn ich das jedoch tat – und ich tat es sehr oft – kam gleich darauf ihre Antwort

«Das nützt jetzt auch nichts mehr! Du hast zu viel angestellt!»

Und dann war sie nochmals von Neuem mit dem Aufzählen meiner Vergehen beschäftigt.

Oft wurde ich dann auch dazu verdonnert, mit ihr vor dem Sofa in der Stube niederzuknien, und dann wurde laut für mich und meine Schlechtigkeit gebetet. Sie wurde nicht müde, Gott zu bitten, dass er mich ändern möge. Wann war ich Kind? Es musste vor mehreren hundert Jahren gewesen sein! Wohlgemerkt, das alles fing an, als ich drei oder vier Jahre alt war. Und ich war mindestens dreihundert Jahre lang Kind!

Es war übrigens das gleiche Sofa, auf das sie sich niederstreckte, wenn sie Kopf- oder Beinschmerzen hatte. Dann musste ich ihr die Stirn mit 4711, dem kölnischen Wasser, massieren oder ihre Beine mit Franzbranntwein einreiben. Zuvor legte sie Zeitungen auf die Tagesdecke, damit diese nicht beschmutzt wurde. Ich hasste beides aus ganzem Herzen!

Riesige Not und Einsamkeit plagten das kleine Mädchen, die nie jemand wirklich realisierte, niemand erkannte.

Wie denn auch, ich war bloß ein kleines, ungehorsames, undankbares, von Grund auf böses Kind!

Grübelndes, kleines Mädchen mit so vielen Gedanken und Sorgen, weil es mit niemandem darüber reden konnte, was es so unsäglich verunsicherte und verängstigte.

Kleines, verwirrtes Mädchen mit so vielen offenen Fragen, die es quälten und die niemand beantwortete. An wen sollte es sich wenden? Wem konnte es vertrauen? Wem sollte es sein übervolles, kleines Herz ausschütten?

Warum durfte man ausgerechnet mich jederzeit wegschicken, wenn ich unbequem wurde? Und was war es genau, was mich unbequem machte? Was machte ich denn immer wieder falsch, dass man mir vorwarf, ich sei böse? War ich wirklich so böse?

Warum hatte gerade ich keine Familie, zu der ich gehörte wie all die anderen Kinder? Ich kannte nicht ein einziges, anderes Kind, das keine eigene Familie hatte. Warum ich?

Jedes Kind, das ich kannte, hatte seine Mutter und seinen Vater, bloß ich nicht! Warum? Wo war meine Mama?

Den anderen Kindern wurde nicht ständig damit gedroht, man würde sie weggeben, obwohl die doch auch Mist bauten! Und frech waren sie doch auch, viele waren sogar viel frecher und unartiger als ich!

So oft verstand ich nicht, was Mutter mir vorwarf, und musste stundenlang darüber nachsinnen, kam aber zu keinem für mich befriedigenden Ergebnis.

Was war es denn genau, was mich zum bösen Kind abstempelte? Wenn sie es mir doch erklärt hätte, dass ich es hätte verstehen und mich hätte ändern können. Ich unterschied mich doch gar nicht so extrem von den anderen Kindern, die ich kannte. Oder etwa doch und ich merkte es nicht? Es musste einen gravierenden Unterschied geben und ich kam einfach nicht drauf.

Kleines Mädchen mit zu viel Verstand, als dass es nicht gemerkt hätte, dass es anders war als andere Kinder.

Kleines Mädchen mit zu wenig Verstand, um zu begreifen, warum dies so war.

All dieses «Grübeln» und Brüten ermüdete mich und ich schlief bei diesem allgegenwärtigen Problem regelmäßig ohne eine Lösung dessen, ohne Antwort ein. Wie oft weinte ich verzweifelt ob dieser Ungerechtigkeit. Wie oft sehnte ich mich nach einer liebenden Mutter, die mich tröstend in ihre Arme geschlossen und mir gesagt hätte, dass sie mich liebt, dass ich es wert bin, geliebt zu werden! Das war ich definitiv nicht! Warum sonst hätte Mutter mir immerzu vorgeworfen, ich sei böse?

Wenigstens hatte ich meinen pechschwarzen Kater Mikesch, der oft in meinem Bett am Fußende schlief und den ich umarmen und küssen konnte! Sein warmer, kleiner Körper schmiegte sich bereitwillig an mich und er schnurrte zufrieden, wenn ich ihn streichelte und ihn behutsam auf sein schwarzes Köpfchen küsste. Ihm konnte ich Geheimnisse anvertrauen. Ich war, seit ich mich erinnern kann, ein Mensch, der über alles nachdenken muss. Es gab so vieles, das ich nicht begriff, nicht wusste. Zu gerne hätte ich jemanden um Rat gefragt, aber es gab niemanden.

Unbändige Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit verzehrten die kleine Seele des Mädchens und niemand erbarmte sich und nahm es in die Arme.

Liebeshungriges, kleines Mädchen mit so viel Angst in seinem kleinen Herzen, die ihm die Luft wegfraß, sodass es manchmal aus Atemnot fast erstickt wäre. Die Erwachsenen hatten einen vornehm klingenden, schönen Namen dafür; Asthma.

Von klein an litt ich unter Asthmaanfällen, hatte immer wieder Probleme mit den Bronchien. Alle paar Wochen marschierten wir nach Horn zu unserem Hausarzt, Doktor Sigrist. Er war ein großer, attraktiver Mann mit pechschwarzer Haarmähne und einem unglaublich voluminösen, ebenfalls pechschwarzem, gezwirbelten Schnauzer. Für Kinder war er eher furchteinflößend als gutaussehend. Zudem fuhr er einen schwarzen Citroën. Wenn er vorbeifuhr, hätte man ihn für einen italienischen Ganoven aus der Prohibitionszeit in Amerika halten können. Jedoch war er ein herzensguter, einfühlsamer und fähiger Arzt.

Immer wieder stand ich zu Hause während eines Asthmaanfalls am offenen Fenster und war überzeugt, elendiglich ersticken zu müssen! Dabei platzte mir gerne ein Äderchen und ich spuckte Blut, was mich wiederum sehr erschreckte. Hinterher musste ich zum Inhalieren nach Horn zu Herrn Doktor Sigrists Praxis. Damals gab es noch keine kleinen, handlichen Geräte gegen Asthmaanfälle wie heute. Da wurde ich dann an eine riesige Flasche angehängt, die wie eine Gasflasche aussah. Jedes Mal war es für mich wie ein Wunder, wie leicht mir plötzlich das Atmen fiel. Doktor Sigrist war immer sehr freundlich zu mir und zeigte ehrliches Mitgefühl.

Für die Blutentnahme wurde in der Arztpraxis regelmäßig ein riesiges, angsterregendes Metallteil eingesetzt, dessen Nadel mit einem Knall in das Fingerbeerchen meines Mittelfingers eindrang. Über dieses Geräusch erschrak ich jedes Mal dermaßen, dass sämtliches Blut aus meinem Finger zurückschreckte und die Sprechstundenhilfe nochmals zustechen musste. Ich hasste das aus tiefstem Herzen.

Aber ich plapperte trotz all meiner Widrigkeiten von klein auf unaufhörlich den lieben langen Tag, seit ich mit meinem Mund Geräusche fabrizieren konnte. Ich erzählte Geschichten, die niemand verstand.

Unser Hausarzt gab dazu seinen Kommentar ab «Solange Giulia noch reden mag, ist alles halb so schlimm.»

Mutter müsse sich Sorgen machen, wenn ich still werde. Ja, manchmal ging es mir wirklich so hundemies, dass mir sogar die Lust zum Reden verging. Dann war Mutter nicht mehr wiederzuerkennen. Sie kam, wann immer es ihr ihre Hausarbeit ermöglichte, und fragte, wie es mir ginge. Sie fragte sogar, was ich gerne essen möchte! Aber mir war der Appetit vergangen. Ich lag nur noch still da und wartete. Worauf, wusste ich selbst nicht. Oder doch; dass die grausame Übelkeit oder meine Atemnot vorbeigingen. Nicht einmal grübeln mochte ich mehr. Das verschob ich, bis ich wieder gesund war. Zum Beispiel; warum Mutter so lieb sein konnte, wenn ich krank war, und wenn es mir wieder gut ging, nicht mehr.

Schon als kleines Kind bekam ich Mittelohrentzündung und ein halbes Jahr lang liefen Eiterzapfen aus beiden Ohren. Der in Goldach praktizierende Doktor meinte damals, es sei ein Wunder, dass ich noch was höre. Aber ich hörte alles, und zwar sehr gut, vor allem das, was ich nicht hören sollte. Jedoch hatte ich von da an immer wieder Probleme mit meinen Lauschern. Wegen seiner groben Art war Herr Hablützel, der Ohrenspezialist, bei den Patienten gefürchtet. Er hatte seine Freude daran, mich nach der Behandlung an der Hand ins Sprechzimmer zurückzubringen und allen zu verkünden, dass ich nicht geweint hatte. Dafür bekam ich von ihm jedes Mal einen «Bollen», ein Bonbon.

Es gab Vorfälle, da trommelte Mutter in Rekordzeit auch noch ihre nächsten Verwandten zusammen. Dann standen sie in geschlossener Formation vor «meinem» Bett. Wie damals, als ich mit vier Jahren mit Hans, dem dreijährigen Nachbarjungen, am helllichten Tag auf unserem mit Schlaggen bespickten Sträßchen Doktor spielte und mir nichts Böses dabei dachte, als wir dafür unsere Unterhosen runterließen und begutachteten, was der andere Interessantes zwischen den Beinen vorzuweisen hatte. Seine Schwester Else, die später meine beste Freundin wurde, erwischte uns dabei und verpetzte uns in olympischer Rekordzeit bei ihrer Mutter. Ich trug ihr das nie nach. Die Familie war erst seit kurzem ins Haus hinter unserem gezogen. Was Wunder, dass Elses Mutter gleich am Gartenzaun unsere Missetat mit Mutter besprechen musste! Sie waren streng gläubige Katholiken, was eigentlich von beiden Seiten aus schon bedenklich in Richtung «Ungläubige» ging, aber in so einem Fall, musste man diese Tatsache einen Moment lang vergessen und zusammenhalten. Zwei Feinde verbündeten sich vorübergehend gegen den Erzfeind «Unzucht».

Ich wurde sofort ins Bett verbannt, obwohl es früher Nachmittag eines strahlenden Sommertages war. Voller Entsetzen hörte ich, wie Mutter im Wohnzimmer unten telefonierte und war felsenfest davon überzeugt, dass sie mit dem «Samichlaus», dem Nikolaus, im Turbenthal sprach und der mich jetzt abholen kam. Damit drohte sie mir auch bei jeder Gelegenheit, und nun war es wieder soweit. Sie hatte ihn bereits mehrmals kontaktiert, was ich sehr wohl mitbekommen hatte. Dass sie ganz offensichtlich log, das war mir nicht klar aber ihr. Und dass sie, als Obergläubige, die sie glaubte zu sein, das mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, ein kleines Mädchen dermaßen vorzuführen und es so zu ängstigen, dass es abends wieder einen Asthmaanfall erlitt! Konnte sie, die achtundvierzig jährige Frau, tatsächlich nicht zwei und zwei zusammenzählen? War ihr wirklich nicht bewusst, dass bei Kindern Asthmaanfälle auch durch Angst, Furcht und psychischen Stress ausgelöst werden können? Wahrscheinlich nicht.

Dass sie es war, die mit ihren Drohungen und Handlungen meine Attacken auslöste. Wo blieb da ihre selbst gerühmte weibliche Intuition?

Wie erschrak ich, als es etwa eine Stunde später, für mich gefühlte Tage, an der Türe klingelte. Nun war also Nikolaus aus dem Turbenthal mit dem Sack angereist, mit dem er mich abholen kam! Mir fiel das Atmen schwerer und die Luft im Raum wurde knapp!

Aber es waren Gott sei Dank nur Mutters Schwester und Bruder aus Tübach, die eingetroffen waren. Sie mussten sofort nach Mutters panischem Anruf aufgebrochen sein, denn damals gab es weder Bus noch Zug bis nach Steinach. Das hieß, sie waren zu Fuß nach Steinach geeilt, um ihrer Schwester in dieser schweren Stunde beizustehen.

Autos besaßen zu jener Zeit nur der Arzt und ein paar reiche Einwohner unseres kleinen Dorfes. Und ein Postauto fuhr auch noch keins in diese kleinen Gemeinden. Ich erinnere mich daran, dass wir auf dem sonntäglichen Weg zur Kirche von Steinach nach Arbon oder wenn wir am Nachmittag spazieren gingen die Autos zählten, die in dieser Zeit an uns vorbeifuhren, und wir fanden, dass es ein rechter «Verkehr» gewesen sei, wenn wir drei bis sechs Autos gesehen hatten!

Zu meiner großen Erleichterung tauchten jetzt Tante Marie und Onkel Albert in «meinem» Schlafzimmer auf, aber diese verflog schlagartig, als ich in ihre todernsten Gesichter blickte und Mutter sich vor sie schob. Nun also tagte ein Gericht vor «meinem Bett». Ohne Gelegenheit zur Verteidigung wurde ich nach gründlichster Ausführung der Anklagepunkte einstimmig für schuldig befunden und eindringlich ermahnt, ein besseres, lieberes, vor allem aber anständigeres Kind zu werden. Und ich verstand auch dieses Mal nicht, worum es bei dieser Standpauke ging. Was genau hatte ich denn jetzt wieder verbrochen? Man stelle sich die Szene mal bildlich vor: Ich als Vierjährige mit dunkelbraunen Zöpfchen, schlotternd vor Furcht unter die Decke verkrochen, sodass mein vom Heulen gerötetes Gesichtchen, wofür ich mich auch jetzt wieder schämte, von der Schläfe abwärts nur noch bis zu meinen Augen sichtbar war, und vor mir drei erwachsene Personen, die sich bedrohlich aufgebaut hatten! Sicher sahen sie sich damals in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt und mich bereits in der Gosse liegend mit mindestens zwölf unehelichen Kindern von ebenso vielen verschiedenen Männern!

Ich wollte ja ein gutes, ein liebes Kind sein! Ich gab mir auch alle Mühe, aber immer wieder kamen mir mein Temperament, meine Neugier oder mein Mundwerk in die Quere. Ich strengte mich wirklich an, aber nach einer Weile vergaß ich, dass ich mich für alle Zeit auf dünnem Eis bewegte, und wiegte mich für einen kleinen Moment in falscher Sicherheit. Schwupps, da lag ich wieder von meiner eigenen «Bosheit» niedergestreckt und besiegt am Boden …

Die Strafpredigt dauerte mindestens zehn Jahre! Endlich ließen die drei von mir ab und mich allein in meinem Elend und meiner Schlechtigkeit liegen. Nicht, ohne noch vorher die Türe zugeknallt zu haben. Wie ein endgültiger Schlussstrich. Das alles war Mutters Werk. Am liebsten wäre ich auf der Stelle gestorben. Ich war eh total erschöpft. Von all den bösen Vorwürfen, die auf mich eingeprasselt waren und die ich nicht begriffen hatte. Von all meinen Tränen, die ich schon zuvor vergossen hatte. Mein Kopf summte, voll, von so vielen, bösen Worten. Nicht mal Kater Mikesch kam, um mich zu trösten. Der hatte wegen dem Lärm das Weite gesucht, sich in irgendeine ruhige Ecke verkrümelt, wollte wahrscheinlich auch nichts mehr von einem so verdorbenen Kind wie mir wissen. Was bedeutete eigentlich verdorben?

Er kam wieder, aber nicht an diesem Nachtmittag, nicht an diesem Abend und nicht in dieser Nacht. Ich blieb Mutterseelenallein. Und es gab natürlich kein Abendbrot, aber der Hunger war mir gründlich vergangen. Ich hatte genug an meinen salzigen Tränen zu schlucken.

Da wären mir Schläge mit der Rute tausendmal lieber gewesen, obwohl es auch nicht gerade ein Zuckerschlecken war, auf den Feierabend von Vater zu warten, damit er mir die Tracht Prügel mit meiner eigenen Rute verabreichen musste, die Mutter für angemessen hielt, nachdem sie Vater mit dem Aufzählen meiner Missetaten genug aufgestachelt hatte und welche ich, weiß Gott, verdient hatte. Hätte mir Mutter gleich eine geknallt, wenn sie glaubte, dass ich es verdient hatte, das hätte ich alles eher verstanden. Es war das Warten auf die Strafe, das mich jedes Mal zermürbte. Wir stiegen dann in den Keller runter und ich musste meine Hosen runterlassen. Vater holte die Rute hinter dem «Gänterli» hervor, in dem wir die Milch aufbewahrten. Und dann packte er mich und legte mich über sein Knie. Die Schläge hörten irgendwann auf und die roten Striemen verblassten und verheilten. Der Psychoterror und die Verletzungen der Seele blieben. Ich gab Vater nie die Schuld; er war nur der ausführende Arm von Mutter und genauso ein Gefangener wie wir alle. Mutter hatte die Fäden in der Hand und wir tanzten wie Marionetten nach ihrer Vorgabe, sprich ihrer Pfeife. Es gab kein Entrinnen, außer man flüchtete weit weg, nämlich nach Bern, wie es dann meine Schwester, ihre leibliche Tochter, tat. Ich hatte vollstes Verständnis für sie, denn sie wäre untergegangen, wenn sie geblieben wäre. Olivia zog mit 21 nach Bern und blieb da.

Alle Jahre wieder bekam ich vom Nikolaus aus dem Turbenthal eine neue Rute geschenkt. Ja, es gab ihn wirklich! Er war kein Hirngespinst. Am sechsten Dezember kam er immer wieder zu uns. Obwohl ich brav mein Gedichtchen auswendig gelernt hatte, fürchtete ich mich. Es konnte gut sein, dass er mich dieses Mal mitnahm. Er hatte es mir schon letztes Mal angedroht, wenn ich mich nicht bessern würde. Auch er war davon überzeugt, dass ich kein liebes Kind war. Und darum verfolgte mich die Angst auch alle Jahre wieder besonders an diesem Tag. Wenn es klingelte und ich das Glöcklein hörte, wäre ich gerne verschwunden, aber wohin? Unter den Tisch. Da sah ich dann etwas, was mich erstaunte: Der Nikolaus trug die gleichen Hosen unter seinem langen, schwarzen Kittel wie unser Cousin Anton! Woher er die wohl hatte? Aber ich kam nicht drauf, dass es Anton war, der sich unter dem weißen Bart und der Mütze verbarg, der mich zusätzlich einschüchterte und mithalf, mir Furcht einzuflößen und mir meinen Atem zu stehlen. Denn ich würde in diesem Sack ersticken, wenn er mich reinsteckte und ihn zuschnürte, so wie er es mir drohte! Wenn ich aus meinem Versteck rausgeholt worden war, mein Gedicht aufgesagt hatte, wurde ich zu Besserung ermahnt und erhielt nebst Nüssen, Mandarinen und kleinen Schokoladen eine neue Rute. Vor Erleichterung, dass er mich nicht mitnahm, hätte ich am liebsten geheult aber ich verkniff es mir.

Fruchteten alle Ermahnungen Mutters Meinung nach nichts, wurde zu härteren Mitteln gegriffen.

So sprach Mutter zum Beispiel nicht mehr mit mir. Das konnte sie, ohne mit der Wimper zu zucken, geschweige denn, darunter zu leiden, ein paar Tage bis zu einer Woche lang so durchziehen. Sie trug Vater auf, er solle mir sagen, dass ich dieses oder jenes Ämtchen übernehmen müsse. Oder ich müsse jetzt zu Bett gehen. Morgens, mittags und abends tat sie, als ob ich nicht anwesend sei, obwohl wir am selben Tisch saßen, uns im gleichen Zimmer aufhielten! Als ob ich Luft sei, übersah sie mich eiskalt, und so musste ich dann ins Bett und ohne einen Gutenachtgruß einschlafen. Umarmungen gabs in dieser Familie nicht, von Küssen ganz zu schweigen. Alle Versuche meinerseits, ihre Aufmerksamkeit zu erringen, misslangen kläglich. Hängte ich mich aus lauter Verzweiflung an ihre Schürze, schüttelte sie mich wie ein lästiges Insekt ab. Ich war ein sehr anhängliches, liebesbedürftiges Kind und sehnte mich immer nach Geborgenheit, nach Harmonie.

Der Aufmerksamkeitsentzug von Mutter war beinahe das Schlimmste, was es in meinem Kinderleben gab – mit Betonung auf beinahe.

Es gab noch eine Steigerung von Bestrafung, und das war dann der absolute Horror für mich. Mutter packte einen kleinen, braunen Koffer. Jedenfalls sagte sie mir immer, dass er gepackt sei, nachzuschauen habe ich nie gewagt, denn Mutter log nicht! Und dann stand der da, tagelang, als Mahnmal im Korridor, und mir wurde schon bei seinem Anblick übel, denn das war das Schlimmste überhaupt, was passieren konnte. Mutter drohte damit, mit mir zum Vormund zu gehen, und dann käme ich in ein Heim!

Wie viele Tage das Köfferchen dastand, kam immer darauf an, was ich verbrochen hatte und wie bald sich Mutter wieder besänftigen ließ. Jedes Mal, wenn ich aus der Küche oder aus dem Wohnzimmer in die Diele raus musste oder morgens die obere Treppe runter-, die Kellertreppe hochkam oder von draußen ins Haus reinkam, stand dieser hässliche Beweis meiner Schuld da. X-Mal am Tag wurde ich mir durch dieses hässliche Ding meiner Vergehen und meiner Bosheit bewusst. Manchmal wünschte ich mir, wir würden tatsächlich zum Vormund gehen und dies alles hätte ein Ende. Das habe ich aber nie gesagt. In diesen Zeiten hasste ich mein Leben so inbrünstig, dass ich hätte schreien und toben können und gleichzeitig vor Hilflosigkeit und Ohnmacht am liebsten sterben wollte. Es kam mir alles so sinn- und aussichtslos vor.

Vielleicht wurde genau dieses kleine Mädchen manchmal extra ungehorsam, weil es hoffte, damit dem ewigen Warten auf das Fortgeschickt Werden endlich ein Ende setzen zu können. Weit gefehlt! Das endlose, zermürbende, die Seele krank machende Warten ging weiter. Es war buchstäblich ein Schrecken ohne Ende. Das Damoklesschwert schwebte weiterhin tagtäglich auf unbestimmte Zeit über mir!

Früher oder später würde ich verbannt, abgeschoben, verstoßen, verlassen werden! War ich das nicht auf eine gewisse Weise jetzt schon? Warum dann nicht früher als irgendwann? Dann hätte ich es endlich, endlich überstanden! Konnte ein Heim schlimmer sein? Möglich wars.

Alle Anstrengungen meinerseits, Mutter zumindest zu genügen, verpufften ins Leere. Alle Bemühungen, ein besseres Kind zu werden, fruchteten in Mutters Augen nicht. Wie sagte sie immer wieder? «Es nützt jetzt auch nichts mehr. Du hast schon zu viel falsch gemacht.» Also, wozu strengte ich mich denn überhaupt noch an? Es war ja eh alles für die Katz …

Mutter gelang es mit ihrem Verhalten erfolgreich zu verhindern, dass ich mich als Kind jemals wirklich zu Hause, zu dieser Familie dazu gehörend fühlen konnte.

Für ein Kind, das nur die eine Frau kannte, die ihr immerzu beteuerte, dass sie nicht ihre Mutter sei, obwohl sie für dieses Kind eben doch die Mutter bedeutete, war es unmöglich, diese Tatsache zu verstehen, denn sie stand im totalen Widerspruch zu den Gefühlen, die ein Kind zu einer Bezugsperson entwickelt. Dafür war dieses Kind namens Giulia zu klein.

Und Mutter war eine echte Drama Queen. Jede Begebenheit, die ihr nicht passte oder die sie aus der Fassung brachte, bedeutete für sie eine Katastrophe und diese musste sie uns, vor allem mir, dann ewig unter die Nase reiben.

Oder war sie schlicht und einfach mit allem überfordert?

Weil das Handeln dieser Frau für mich in der Kindheit völlig unverständlich und unberechenbar war und blieb, lebte ich in ständiger Angst und Unsicherheit, was sie als nächstes gegen mich unternehmen würde. Ich verstand einfach nicht, warum sie zeitweise ganz normal rüberkam und weshalb sie dann plötzlich, aus dem Nichts, total austickte.

Ein Paradebeispiel war dieser Vorfall: Es gab an unserer Schulstrasse ein «Usegolädeli», bei dem wir öfters was kauften. Es handelte sich um einen kleinen Gemischtwarenladen, wie sie damals häufig in kleinen Dörfern anzutreffen waren. Frau Hefti, wie die Besitzerin hieß, war eine sehr gemütliche, kinderliebende Frau. Da sie selbst keine Kinder hatte, freute sie sich jedes Mal, wenn welche in ihr Geschäft kamen. Sie hatte extra in einem großen Glasbehälter mit Deckel Biskuits hinter der Theke bereitgestellt, damit sie jedem Kind eines mitgeben konnte. Eines Tages waren Mutter und ich wieder einmal da, um Einkäufe zu tätigen. Ich war damals etwa vier Jahre alt. Vor uns war eine andere Frau mit Kindern dran. Wie immer erhielten die Kinder ihren Keks, als ihre Mutter zahlte. Danach verließen sie grüßend den Laden. Freudig wartete ich darauf, dass auch ich in den Genuss eines «Guetzlis» kam. Aber leider vergaß mich Frau Hefti dieses eine Mal. Als Mutter gezahlt hatte und sich verabschiedete und ich noch immer kein Biskuit erhalten hatte, fragte ich ganz leise: «Bekomme ich heute kein ‹Chrömli›?» Sofort wollte Frau Hefti meinem Wunsch nachkommen. Sie lachte und sagte: «So was, jetzt habe ich dich doch glatt vergessen!» Mutter glaubte, sich verhört zu haben, und packte mich unwirsch an der Hand. «Nichts da, Frau Hefti, geben sie diesem frechen Kind ja nichts! Das wäre ja noch schöner! Das gehört sich nicht, dass Kinder etwas verlangen!» Was hatte ich denn jetzt wieder verbrochen? Ich verkroch mich hinter Mutter und schämte mich unsäglich. Nicht nur wegen mir sondern auch, weil sich Mutter so unfreundlich benahm. Frau Hefti kam mir zu Hilfe und verteidigte mich:

«Aber es ist meine Schuld. Immer gebe ich den Kindern ein ‹Guetzli›, und jetzt habe ich es vergessen. Da ist es doch nur natürlich, dass Giulia gefragt hat.» Mutter blieb hart und wir gingen. Ich weinte vor Scham erst, als wir zu Hause waren und als Mutter mir einbläute, ja nie wieder jemanden um etwas zu essen oder zu trinken zu fragen. Das war mir eine Lebenslehre. Noch heute, wenn ich nicht bewusst darüber nachdenke, lehne ich instinktiv sofort ab, wenn mir jemand etwas anbieten will. Jedoch vergaß Frau Hefti nie wieder, mir ein Plätzchen zu schenken und war immer sehr nett zu mir, wenn ich, Jahre danach, von Mutter allein zum Einkaufen geschickt wurde.

Ein anderes Beispiel, das mir in Erinnerung blieb: Wir verbrauchten jeden Tag ein Kilo Brot. Vater bekam immer einen riesigen Brocken davon zum «Znüni», zusammen mit einem Cervelat oder einem Landjäger und einer grünen 1-Liter-Glasflasche mit Kippmetallbogendeckel, gefüllt mit selbstgemachtem Sirup im Rucksack mit, und auch sonst wurde bei uns fleißig Brot verzehrt. Wir hatten eine sehr gute Bäckerei im Unterdorf, welche für ihr Brot weiterherum bekannt war. Ab und zu, wenn ich Brot holte, bekam ich ein 10-er-Stückli geschenkt. Das war etwas sehr Kostbares für mich. Wir waren nicht so gut betucht, dass wir uns solche Leckereien häufig leisten konnten. Darum hob ich mir dieses süße Gebäck bis zu Hause auf, um es dann genüsslich beim Lesen zu verspeisen. Ich ließ mir jeden kleinen Bissen auf der Zunge zergehen, damit das Teil möglichst lange hinhielt. Mutter fand, dass ich teilen lernen müsse, und fragte mich immer wieder, ob ich ihr ein Stück davon abgebe. Ich hatte aber von klein auf eine Eigenheit, die mir bis heute blieb: Konnte ich ohne Zwang von mir aus was verschenken, tat ich das mit Freuden und großzügig. Oder wenn mich jemand um etwas bat, war ich sofort ohne zu zögern bereit, zu geben oder helfen. Aber wehe, man verlangte was von mir, dann war es aus mit meiner Freigebigkeit!

Deshalb brach dann Mutter auf meine klare Absage hin einfach ein Stück von meinem Guetzli ab, was ich ganz und gar nicht in Ordnung fand. Das grenzte schon an Diebstahl, denn ich hatte dieses Gebäck doch geschenkt bekommen! Wütend warf ich den Rest auf den Tisch und sagte «Jetzt will ich das kaputte Ding nicht mehr haben!» So bestrafte ich mich selbst, denn jetzt hatte ich gar nichts mehr davon. Aber das war nicht alles. Ich bekam Mutters Verachtung gegenüber meinem vermeintlichen Egoismus und meinem Starrsinn zu spüren. Und das war für mich die viel schlimmere Strafe. Trotzdem konnte ich nicht nachgeben.

Das wiederholte sich auch bei unserem sonntäglichen Dessert. Olivia schlang ihren Anteil immer herunter, als ob es kein Morgen gäbe, und war schon damit fertig, bevor ich zwei Löffelchen von meiner Creme verzehrt hatte. Alle nahmen einen normalen Esslöffel für eine Dessertcreme. Ich wollte diese Köstlichkeit genießen und bestand auf einen Kaffeelöffel. Ich füllte immer nur das halbe Löffelchen und nuckelte daran rum. Aber dann kam mir Mutter abermals in die Quere, die meinte:

«Warum gibst du Olivia nicht etwas von deinem Dessert ab?»

«Aber sie hatte doch gleich viel wie ich!», verteidigte ich mich.

«Was, du gibst nicht einmal deiner Schwester was ab? Was bist du bloß für ein egoistisches Kind! Schäm dich!»

Und dann wurde mir aus meinem Schälchen ein Teil rausgeklaut und Olivia gegeben. Ach, und auf einmal war Olivia meine Schwester? Wie kam das denn? Diese Aussage gab mir wieder Gedankennahrung. Für abends im Bett. War Olivia jetzt meine Schwester oder war sie es nicht? Aber sie war doch Mutters Kind. Und Mutter war nicht meine Mutter. Sie behauptete das jedenfalls immer. Durften Erwachsene lügen? Nein, bestimmt nicht! Dann war sie also eben doch meine Nicht-Schwester! Es war alles so kompliziert und verwirrend.

Ich hatte einen immer wiederkehrenden Alptraum.

Meine Pflegeeltern besuchten Verwandte, die in einem dunklen, alten Haus wohnten. Eine extrem steile, lange, überdachte Holztreppe führte in dieses Haus.

Später gingen wir zusammen in den Wald und Mutter schlug vor, Räuber und Gendarm zu spielen.

Ich sollte mich verstecken, was ich mit Vergnügen tat.

Niemand kam, um nach mir zu suchen. Nach einer Weile kroch ich aus meinem Versteck hervor und fing an, meine Eltern zu suchen. Aber es war niemand mehr da. Mutterseelenallein stand ich mitten im Wald.

Ich schrie, schrie, so laut ich nur konnte, wurde manchmal von meinem eigenen Geschrei wach, manchmal musste mich Mutter auch wachrütteln.

Dann konnte ich mich die längste Zeit nicht mehr erholen, so tief saß meine Furcht, verlassen zu werden und mein ganzer Körper zitterte.

Ich wollte gar nicht mehr einschlafen, denn es war schlimm, dass mich meine Einsamkeit sogar im Schlaf verfolgte.

Normalerweise hatte ich gute, freundliche, bunte Träume.

Oft konnte ich im Traum fliegen.

Fühlte ich mich im Traum bedroht, konnte ich meine Arme ausbreiten, sie auf und ab bewegen und schon erhob ich mich in die Lüfte und war jeglicher Gefahr entronnen. Dann sah ich aus der Vogelperspektive all die vielen, bunten, kleinen Häuser und Menschen, so klein wie Ameisen. Ich sah Wiesen und Wälder in saftigem Grün. Manchmal streifte ich eine der riesigen Tannen und roch ihren intensiven Duft.

In meinen normalen Träumen war alles gut, fast alles. Ich kann es auch heute noch ab und zu; im Traum fliegen, aber nicht mehr so oft wie als Kind. Schade!

Und ich lachte gerne und viel, obwohl es die meisten Zeit nichts für mich zu lachen gegeben hätte.

Ich entwickelte so etwas wie Galgenhumor, der mich am Leben erhielt. Den konnte zu meinem großen Glück niemand abtöten.

Was mich immer am meisten an dem Gehörten in der Freikirche beunruhigte, war diese ewig währende Qual, die wir Sünder zu erwarten hatten. Immer wieder versuchte ich abends, wenn ich im Bett lag, mir ewig vorzustellen. Jedes Mal stieß ich wieder völlig entnervt an ein Ende und kam einfach nicht darauf, bis ich dann total erschöpft einschlief. Warum konnte ich ewig nicht begreifen? Genauso wenig wie unzählig! Zu gerne hätte ich gewusst, wie viele Sterne den Himmel beleuchteten.

Ich weiß nicht mehr, wann ich beschloss, dass das alles nicht wahr sein konnte, aber eines Tages war es soweit. Ich war in der Sonntagsschule der evangelischen Kirche und da hörte ich, und war plötzlich sehr konzentriert, dass Gott die Liebe sei. Daran klammerte ich mich fortan ganz fest. Und deshalb konnte das mit der ewigen Verdammnis einfach nicht stimmen, kam ich zu dem kindlichen Schluss! Wie konnte ein Gott der Liebe so etwas zulassen? Warum hatte er uns nach Seinesgleichen erschaffen, und dann waren wir verdammt? Warum hatte er uns den freien Willen geschenkt, wenn er uns dann mit ewiger Pein im Feuersee bestrafte, sobald wir ihm nicht gehorchten? Das war doch widersinnig! Entweder man durfte frei wählen oder eben nicht. So hatte das doch nichts mit freiem Willen und schon gar nicht mit bedingungsloser Liebe zu tun.

Da stimmte doch was an dieser Geschichte nicht! Von mir aus konnten diese Prediger noch so wettern und toben.

Selbst Jesus hat gesagt: «Lasset die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich.» Jedenfalls hatte man mir das so in der Sonntagsschule erzählt. Später las ich es dann selbst in unserer Bibel. Aber warum war ich dann trotzdem böse?

Und warum durften Erwachsene böse sein und wurden nicht gleich hier auf der Erde dafür bestraft? Naja, von Gefängnissen hatte ich bis dahin noch nichts gehört. Es reichte, dass mir Heime bekannt waren, wenn auch nur zur Abschreckung von Mutter.

Die Eltern besaßen eine alte Bibel mit wunderschönen, alten Stichen. Schon von klein auf betrachtete ich diese für mein Leben gern. Vor allem die, welche im Alten Testament abgebildet waren, hatten es mir angetan.

Auf einigen sah man Gott auf einer Wolke schwebend mit den Menschen reden.

Es war mir ein unendlicher, unerklärbarer Trost, endlich einen Vater gefunden zu haben, denn man hatte uns in der Sonntagsschule auch erzählt, dass wir alle Gotteskinder seien. Und das war erst noch Einer, der im Himmel wohnte und mich so liebte, wie ich war!

Wann immer der Himmel mit Wolken verhangen war und die Sonne durch die Wolkendecke durchbrach, sodass ihre Strahlen wie ein silberner, durchsichtiger, dunstiger Halbkranz zur Erde fielen, habe ich mir vorgestellt, dass Gott genau in diesem Moment in diesen Wolken saß. Behütend schaute er auf mich nieder. Einzig durch seine Gegenwart konnte diese herrliche Stimmung gezaubert werden. Ich war vollkommen überzeugt von seiner Anwesenheit.

Daran glaubte ich ganz fest.

Dann machte sich eine unendlich tröstende Wärme in meinem kleinen Herzen breit, und ich spürte, wie mich all die unbändige Liebe zu diesem Gott durchströmte; die ich so gern auch an andere verschenkt hätte. Ich war nicht allein und er liebte mich auch! Beglückt betrachtete ich dieses Wunder der Natur und vergaß alles um mich herum. In solchen Momenten war alles gut in meinem Leben, es fühlte sich beinahe wie eine Umarmung meines Ichs an. Alles war in Ordnung, auch ich.

Bis zum heutigen Tag habe ich diese, meine ureigene Beziehung zu Gott aufrechterhalten und bis heute überkommt mich dieses Gefühl von innerem Frieden, wenn der Himmel so ein einzigartiges Lichtspiel preisgibt.

Dass dieses Phänomen mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängt, erfuhr ich erst viele Jahre später, das tat aber meinem immer noch kindlichen Glauben keinen Abbruch.

In den darauffolgenden Jahren tröstete ich mich selbst damit, indem ich mir immer wieder vorsagte, dass Gott nicht so grausam war, wie einem diese Menschen immer weismachen wollten, und entwarf mir ein ganz anderes Bild von ihm.

Irgendwann beschloss ich, all meine überflüssige Liebe Gott zu schenken.

Er hatte sie doch auch erfunden.

Mit ihm konnte ich reden, er hörte mir zu. Leider gab er mir keine Antwort, so, wie er im Alten Testament noch mit den Menschen gesprochen hatte. Davon hörte ich auch in der Sonntagsschule. Später konnte ich mich auch davon selbst überzeugen, indem ich die Geschichten aus dem Alten Testament las.

Die Leute von damals hatten ihn dermaßen verärgert und enttäuscht, dass er nie mehr mit Erdenmenschen sprach. Auch heute nicht. Auch mit Giulia nicht.

Damit musste ich mich abfinden. Das war leicht. Das verstand ich gut. Ich war ja auch böse. Nicht besser als die aus der Bibel. Ja, da stieß ich wieder an meine geistigen Grenzen. Man hatte es mir schon zu oft eingebläut, dass ich böse sei. So schnell konnte ich das nicht mehr umpolen. Zu tief war es schon auf meiner Speicherplatte im Gehirn eingebrannt. Nur ab und zu gelang es mir, mir selbst einzureden, dass es nicht stimmte, dass ich nicht böse war. Dass ich so, wie ich war, in Ordnung war.

Ich liebte das Alte Testament. Mit all den Kriegen, Königen und herrlichen Sachen, die Salomo besessen hatte.

Ich tröstete mich selbst damit, dass ich mich wenigstens auf Gott verlassen konnte. Er würde mich nie verstoßen! Woher dieser unerschütterliche Glaube kam, weiß ich nicht, aber er half mir durchzuhalten. Hold on!

Als ich in der Sekundarschule die griechischen Sagen verschlang, bemerkte ich staunend eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen unserem Gott und Gottvater Zeus. Hatten sich die Christen Gottes Antlitz von den Griechen abgekuckt? So vieles in der Bibel wird auch in griechischen, nordischen oder keltischen Sagen aufgeführt, einfach anders formuliert aber dem Sinn nach durchaus vergleichbar.

Brennend gerne hätte ich gewusst, wer mein Vater war. Wenn meine Mutter so grottenschlecht war, wie man mir erzählte, so hoffte ich, müsste doch wenigstens mein Vater ein besonders toller Mann sein. Jeder Mensch würde gerne seine Wurzeln kennen, aber das blieb ein Geheimnis, welches Tante Colette schlussendlich mit sich ins Grab nahm. Sie gab es bei meiner Geburt nicht preis und sie gab den Namen meines Vaters auch nicht an, um Alimente von ihm zu bekommen. Sie ließ ihn nicht ins Geburtenregister eintragen und verschwieg hartnäckig, wer sie geschwängert hatte. Man spekulierte in meiner Gegenwart, wer es sein könnte. Und auch dort, wo Tante Colette wohnte, hörten die Gerüchte nicht auf. Mal war es ein Verheirateter, dann vermutete man wieder, es könnte ein viel jüngerer Musiker gewesen sei oder was besonders schlimm gewesen wäre; ein Ausländer! Tante Colette schwieg.

Musikalisch war ich. Kaum konnte ich mich auf meinen Beinchen halten, wippte ich im Takt, wenn ich Musik hörte. Aber das wollte ja noch nichts heißen. Es blieben alles vage Vermutungen.

Eine weitere Gelegenheit, meiner Fantasie Flügel wachsen zu lassen. Mit etwa neun Jahren fing ich an, Geschichten über meinen Vater zu erfinden. War es nach dem Besuch bei Tante Colette? Mal war mein Vater ein italienischer Edelmann, der sich nicht zu erkennen geben durfte, dann wieder ein Prinz, der bereits einer anderen versprochen war und diese Frau zwar nicht liebte, aber heiraten musste. Ich spann immer neue Geschichten um ihn herum. Je älter ich wurde, desto abenteuerlicher wurden sie.

Wenigstens wurde ich nie enttäuscht. Er hätte genauso gut ein Tunichtgut, ein Spieler oder ein Säufer sein können oder all das zusammen, aber das kam mir gar nie in den Sinn. Für mich war er immer ein Held.

Jede Woche versammelten sich etliche der «Gemeinde» meiner Eltern zu allem andern auch noch zu einem Hausbibelkreis. Alle zwei Wochen fand er bei uns zu Hause statt. Manchmal lud Mutter Herrn Wälchli, den alten Prediger, vor der Andacht zum Nachtessen ein. Er liebte Spiegeleier und so briet ihm Mutter zwei oder drei Stück von unseren eigenen, je nach Größe seines Hungers. Zuerst wurde natürlich gebetet, was für mich eine kleine Ewigkeit dauerte. Ungeduldig wartete ich darauf, was folgen würde. Denn für mich war es faszinierend, Herrn Wälchli dabei zuzusehen, wie er sein Essen zelebrierte. Zuerst brach er die Brotscheiben in kleine Stücke, dann zerschnitt er die Spiegeleier zu ebensolchen, passenden Stücken, um sie auf den Brotstücken zu deponieren. Erst dann fing er zu essen an.

Später füllten bis zu sechzehn Personen unsere Stube. Wenn alle erwarteten Gläubigen anwesend waren, betete der Prediger. Danach wurde gesungen und aus der Bibel gelesen, anschließend wurde über das Gelesene diskutiert. Zuletzt gab es Tee und Biskuits oder Früchtejoghurts und es wurde über Alltägliches geplaudert.

Was ich am meisten hasste, waren die lauten Gebete eines jeden Einzelnen. Genau wie in der Kapelle wurde da frisch aus dem Stegreif von jedem ein Gebet hergesagt, in unmöglichstem Hochdeutsch. Warum konnten sie nicht wenigstens so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen war? Glaubten sie tatsächlich, Gott verstehe kein Schweizerdeutsch?

Jeder wollte den andern mit Worten übertreffen, so kam es mir zumindest vor!

Denn danach hörte ich oft den einen zum andern sagen:

«Das war aber ein schönes, aufbauendes Gebet, das du gesprochen hast, Bruder Klaus!» Ich hätte meinen kleinen Kopf verwettet, dass der Gelobte mit vor Stolz geschwellter Brust nach Hause ging!

Dabei hatte doch gerade Jesus, den sie ständig zitierten, mit dem Gleichnis von dem einen Betenden, der sich zur Schau stellte und hochnäsig auf den andern herabschaute, welcher sich sogar vor Gott schämte und verbarg, eindrücklich vor unsere Augen geführt und auch noch deutlich gesagt, wir sollten allein und im stillen Kämmerlein zu Gott beten!

Er, der ins Verborgene sehen könne, werde uns da erhören. Wenn wir uns aber öffentlich und selbstgefällig beim Beten zur Schau stellen würden, sei unser Gebet nichtig!

Das konnte sogar ein Kind wie ich verstehen!

Jahre später, als ich älter wurde, konnte ich die selbstgerechte Arroganz von diesen Menschen kaum mehr ertragen.

Sie pochten ständig auf die Bekehrung, die jeder Mensch durchmachen müsse; ohne diese waren, ihrer Meinung nach, alle verloren.

Sie, die diese hinter sich hatten, stellten sich auf ein Podium, von dem aus sie selbstgerecht auf die «Ungläubigen» sprich Nichtbekehrten herunterblickten, denn für diese gabs keine Rettung.

Sie aber waren nun die Auserwählten!

Völlig blind gegenüber ihren eigenen Schwächen und Fehlern, mit denen sie nach wie vor belastet waren, schauten sie selbstgefällig auf all die armen, verlorenen Sünder herab, die sie mit einer Sicherheit richteten, welche mir Angst machte.

Im gleichen Atemzug verkündeten sie aber, dass kein Mensch das Recht habe, zu richten! Sie trugen nicht nur Scheuklappen, sondern den berühmten, sprichwörtlichen Balken vor ihren Augen.

Nur, wer so war wie sie, nämlich bekehrt und dadurch fehlerfrei, war errettet. Das war ihre feste Überzeugung, an der es nichts zu rütteln geschweige denn zu zweifeln, zu kritisieren oder zu hinterfragen gab!

Andersgläubige waren genauso verdammt wie Nichtbekehrte.

Wie herzlos, ja geradezu bösartig müssen diese Menschen sein, um Milliarden von Menschen einfach so verdammen zu können? Ist es möglich, dass sie dadurch ihre eigene Unzulänglichkeit und ihre Ignoranz vor sich selbst vertuschen können? Dass sie sich dann auch mal als wichtig fühlen können, weil sie sonst ein elendes, trauriges Dasein fisten, das sie sich selbst auferlegt haben? Dass sie im Grunde genommen neidisch auf die ungezwungen fröhlich lebenden Ungläubigen sind? Dass sie vielleicht auch mal gerne die Leichtigkeit des Seins erlebt hätten, es sich selbst aber nicht eingestehen können? Sonst würde ja ihr ganzes, mühsam errichtetes Konstrukt zusammenbrechen?

Im Sommer bekam ich die erwachsenen Töchter unserer Nachbarn, der Familie Schaffner, und deren Freunde öfter zu Gesicht. Sie pflegten in Liegestühlen in der Nähe ihres kleinen Bassins zu residieren. Eine war attraktiver als die andere. Bewundernd schlich ich, sooft es der Anstand erlaubte, an unserem gemeinsamen Holzzaun vorbei, um einen Blick auf sie erhaschen zu können. Lässig räkelten sich die gebräunten Schönheiten in ihren Badeanzügen und saugten mit ihren roten Lippen an Strohhalmen, was auch immer, aus bunten Gläsern. Vor allem die dunkelhaarige Rosalia war eine Augenweide. Schon bald kam sie mit einem Freund daher, der leicht jedem amerikanischen Schauspieler Konkurrenz hätte machen können. Er war groß, ebenfalls dunkelhaarig, athletisch gebaut und sehr nett. Auch alle Töchter verhielten sich mir gegenüber sehr freundschaftlich.

Fröhliches, unbeschwertes Gelächter wehte von der anderen Seite des Zauns zu mir herüber. Manchmal hörten sie auch leise Musik aus einem tragbaren Kofferradio, plantschten im Becken oder spielten Federball. Es war für mich immer eine kleine Sensation, wenn diese Mädels auftauchten.

Anfangs wohnten noch alle fünf «Kinder» in Schaffners Haus. Mutter fragte sich immer, wo in aller Welt sie die alle unterbrachten, ohne sie stapeln zu müssen, denn das Haus war nicht groß. Aber es grenzte direkt an den Bach und es hatte auch eine Garage. Es wirkte alles in allem sehr vornehm auf mich, denn es war nicht so hoch wie unseres und machte eher den Anschein einer Villa. Mir gefiel es sehr. Olivia mochte diese Familie nicht. Sie musste jeweils für Frau Schaffner einkaufen und sah nicht ein, warum dies nicht eine ihrer Töchter hätte übernehmen können.

Die älteste Tochter war schon verheiratet, als ich diese Familie richtig wahrnahm, und sie brachte manchmal den kleinen Hector zu den Großeltern in die Ferien. Dann durfte ich auch in den schönen Nachbarsgarten und mit Hector am Bassin spielen.

(1) Klein Hector und ich beim Spielen.

Mit etwa drei oder vier Jahren brachte ich es fertig, beinahe darin zu ertrinken, obwohl mir das Wasser höchstens bis zur Schulter reichte. Ich fiel kopfüber ins Wasser, weil ich mich zu weit nach vorne bückte, um einem Holzschiffchen einen Stoß zu versetzen. Eine Weile blieb ich bewegungslos im Wasser liegen, starr vor Schreck. Wasser drang in meine Ohren, betäubte sie, floss in den Mund und brannte in den Augen. Instinktiv stand ich dann auf und hievte mich pitschnass und hustend aus dem kleinen Pool. Und schon erfasste mich wieder mal das schlechte Gewissen! Was wird Mutter sagen? Ich kletterte über den Zaun, es hätte ein kleines Türchen gegeben, aber das hatte ich vor lauter Entsetzen vergessen und stapfte tapfer mit meinen nassen Kleidern ins Haus. Pfft, pfft, pfft, machte es bei jedem Schritt, denn ich trug Schuhe und gestrickte Strumpfhosen. Mutter schrie erbost auf, als sie die kleine, wandelnde Wasserleiche und die nasse Spur auf dem Holzboden erblickte. Wahrscheinlich war letztere für sie das größere Übel als das beinahe ertrunkene Pflegekind, denn sie hasste Verunreinigung jeglicher Art im Haus. Nun flossen meine Tränen in Strömen und benetzten mich noch zusätzlich. Dann setzte es erstmal ein Donnerwetter, während sie mich aus dem nassen Zeug puhlte. Unsanft wurde ich in trockene Sachen und gleich danach ins Bett gesteckt. Das hätte ich mir denken können! Nun war der schöne Tag endgültig versaut. Dass ich am Abend nicht noch den Hintern versohlt bekam, war tröstlich. Aber es gab zur Strafe kein Nachtessen. Fällt ein kleines Kind nur mal so zum Spass oder um seine Mutter zu ärgern in ein mit Wasser gefülltes Becken? Wohl kaum! Wäre da nicht eher eine dicke Umarmung angebracht gewesen?

Jahre später, als ich im Schulalter war, begrüßten mich die drei jüngeren Töchter manchmal am Zauntürchen und plauderten ein paar Worte mit mir. Sie fragten mich, wie es mir ging und was ich so mache. Das war jedes Mal ein Highlight für mich. Mich freute ihre Aufmerksamkeit. Sie waren nie herablassend oder hochnäsig mir gegenüber.