Zurzeit sind 552 Biographien in Arbeit und davon 313 Biographien veröffentlicht.

Vollendete Autobiographien: 191

Titel und Inhalt. Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse aus der Frühzeit meiner Familie

Reto Enderli

(1)

Ein ganz normales Leben - Na und?

Eine autobiografische Reise durch mein Leben

Widmung

Diese Biografie widme ich:

Meinen Enkelinnen Milena und Avelina

Die Vergangenheit zu kennen hilft

die Zukunft entschlossen anzupacken.

Meiner Frau Cécile und meinen Töchtern Anina und Livia

Geholfen haben mir auch die vielen Spaziergänge mit unserer Hündin Medina. Insbesondere in den Wäldern rund um Winterthur sind mir während der Wanderungen immer wieder Ideen, Episoden und wichtige Erinnerungen zu meiner Biografie eingefallen. Medina hat die damit verbundenen Pausen mit Notizen schreiben und Recherchen mit dem Handy zu machen mit stoischer Ruhe erduldet.

Inhaltsverzeichnis

Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse

aus der Frühzeit meiner Familie

Die Familien meiner Mutter - Hofmann-Semadeni

Familie Semadeni

Familie Hofmann

Li Sberleffi

Deutsche Sprache, schwere Sprache

Die Familien meines Vaters - Enderli-Frei

Familie Enderli

Süsses ist Gift für die Zähne

Ein Krimi aus dem Schwarzwald

Familie Frei

Heiss oder kalt

Lebenslinie 1

Vom auf die Welt kommen über Jugendsünden zum

hoffnungsvollen Nachwuchs-Berufsmann

Der Versuch einer Identitätsfindung

Handwerkerfamilie Enderli

Aus "gutem Hause" die Familie Hofmann

Basta, basta!

Meine Erkenntnisse zu meinem Lebenskonzept

Kurz und bündig

Fast eine Drillings-Geburt

Die Geburt, der erste Kampf um einen Platz in dieser Welt

Name und Übername

Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art

Scharlach - in der Quarantäne

Der Wunderdoktor

Das Tössertobel, ein Trottinet und ein Traktor

Frau Meier

Erziehung nach Art der Frau Meier

Als Waschen noch Schwerstarbeit war

Der Frühjahrsputz - Auftakt zu wärmeren Tagen

6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt

1. bis 3. Klasse

Kaugummi im Überfluss

4. bis 6. Klasse, eigenwillige Schulförderung inklusive

Jagd nach Bäle

Maskenball light

Taschengeld

3 Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe

Schule schwänzen leicht gemacht

Die Zusatzschlaufe

Wie wird man Bürogummi?

Meine 3-jährige Lehre zum Kaufmännischen Angestellten

1. Lehrjahr

2. Lehrjahr

3. Lehrjahr

Die Lehrabschlussprüfung - Krönung der KV-Lehre

Belohnung - Diplomreise mit Bahn und Schiff nach Lipari (Italien)

Eine zweite Diplomreise privater Natur

Lebenslinie 2

Beruflich unterwegs - Eine Laufbahnentwicklung der unerwarteten Art

Vier inhaltlich unterschiedliche Berufsabschnitte

Mein beruflicher Curriculum Vitae (CV) auf einen kurzen Nenner gebracht

1. Phase: Sprachen - Die Welt entdecken

Der Glücksfall - Stelle in London und ein etwas abrupter Abgang

Noch ein Glücksfall - Stelle in Genf, diesmal aber länger

Die dunkle Seite von Genf

Ein Traum wird wahr, leben und arbeiten in den USA

Familienleben - The American Way

Sechs Wochen Schulbank drücken an der U Mass

In vier Wochen von Ost nach West und zurück

Big Apple New York - eine Männer-WG, ein Job Downtown Manhattan

Ein tüchtiger Geschäftsmann oder Schlitzohr?

Fast eine Weihnachtsgeschichte

2. Phase: Verkauf/Marketing - Kerngeschäft des Kaufmanns

Marketing von Konsumgütern

Sunlight AG, Reinigungs- und Waschmittel

Verkauf von Webmaschinen

Gebr. Sulzer AG, Webmaschinen Division

Verkauf von mechanischen und elektronischen Büromaschinen

Precisa AG, Rechenmaschinen und Drucker

3. Phase: Erwachsenenbildner - Auf zu neuen Ufern

Schulung und Information

Maschinenfabrik Rieter AG, Spinnereimaschinen

Vier Freunde, zwei Gummiboote und ein Fluss namens Thur

Die Gründung des VTG

Eins mit der Natur - Erlebnisse, die man nicht so schnell vergisst

Was ist geblieben?

Als Reporter in luftigen Höhen

Von Übernamen, die etwas schräg in der Landschaft standen

und Zierfischen aus Brasilien

Ein Bewerbungsgespräch zum Vergessen

Die Zeit in der Migros

Managementtraining/Personalentwicklung/Fach- und Lehrlingsausbildung

JOWA AG, die Migros-Bäckerei

Das Produkt prägt die Arbeitsmentalität - Ein Herausforderung

Französisch - Mon amour

Veloklau

Die entscheidende Frage

Einfach wegrationalisiert

Migros St. Gallen/Ostschweiz

Erweiterte Führungserfahrung

Prüfstein Fusion

Ein Exkurs zum Thema Führungsphilosophie

Wenn die Reiselust zu Studien lockt

Der Übergang in die dritte Lebensphase - Ein Abgang ohne Reue

4. Phase: Unternehmer nach der Pension

MOVE - Die Entwicklungswerkstatt

Ernüchterung zum Auftakt

Interessant und spannend im Anschluss

Freiwilliger Einsatz mit sozialem Hintergrund

Dorfmarkt VITAplus in Wuppenau

Workcamp Switzerland

Ausstieg mit Nebengeräuschen

Lebenslinie 3

Das Leben ist wie ein Bilderbuch - Blättern in Erinnerungen

Episoden und Geschichten am Lebensweg liegen gelassen und wieder aufgefunden

Frauengeschichten - Ohne Wehmut und Reue

und wie es dazu kam, dass ich heiratete

Freundinnen und eine Beziehung fürs Leben

Am Tag als Cécile kam

Wir sind Familie

Freizeitbeschäftigungen für starke Mädels

Aninas Tierwelt

Livia - Leidenschaft fürs Ballett

Das Arschloch ist nicht krank

Früh weiss, was für ein Meister sie werden will

Beruf und Berufung

Meine Schwester - Von Skorpionstichen und Löwengebrüll

Immer wieder Poschiavo, fast eine zweite Heimat

Von Onkeln und Tanten

Abenteuer Bahnfahrt nach Poschiavo

Kleiner Luxus in Le Prese - Das Schwimmbad

Der Velo-GP von Poschiavo

Hühner Metzgete

Metzger Müller macht die Diagnose

Meine ziemlich besten Freunde

Küde und Küde

Roland Weibel

Stöps und Turi

Stöps

Turi

Allzeit bereit - Ein Werdegang bei den Pfadfindern

Episoden eines Pfadilebens

Fuch

Ein Pfingstlager zum Kotzen

Elternabende als Fundgrube für den Schauspielernachwuchs?

Prüfungsstress auf dem Randen

Rover, so etwas wie das Altenteil der Pfadfinder

Brückenbau über die Thur

Endlich das Meer - Internationales Pfadilager in Dänemark

Militärisches

Kurzer Überblick meiner militärischen Laufbahn

Schikane oder Härteprüfung

Eine Begegnung am falschen Ort zur falschen Zeit

Fitness für Kopf und Körper

Ausserordentliche Momente im militärischen Alltag

Die Fahrzeugtechnik ist faszinierend

Fehlgriff in der Nacht

Zum Schluss noch dies

Sportlich unterwegs

Vom Eishockey übers Tennis zum Handball

Alternative Tennis

Tennislehrerin mit Promi-Faktor

Pfadi Handball und der Umgang mit ewigen Talenten

Sportlich, auch das noch

Schwimmen

Skilaufen

Arbeiten im Quartier - Meine politische Seite

Musik - Die verpassten Chancen

Isebähnle - Das Kind im Manne

Auktionen - Nur keine falschen Bewegungen!

Da war noch etwas - Ereignisse, die man nicht so leicht vergisst

Eiserner Vorhang live - Ferienreise nach Prag 1971

Über den Wolken

Zum ersten Mal fliegen - Ein Alpenrundflug

Fliegen aber abenteuerlich

Epilog

Einübung in die Lebenskunst

__________________________________________________________________________

Ein Prolog über Vorfahren und andere Ereignisse aus der Frühzeit meiner Familie

Die Familien meiner Mutter - Hofmann-Semadeni

Mein Urgrossvater, Armando Semadeni, wurde am 28. Februar 1858 in Privilasco bei Poschiavo geboren. Die Familie verliess wie so viele andere Puschlaver vor und nach ihnen das enge Tal aus wirtschaftlicher Not. Zuerst reiste sie nach Genf, wo der Vater eine Anstellung im Weinhandel fand. Im Erwerbsalter bot sich Armando die Möglichkeit in Spanien in Pamplona, mehrere Kaffeehäuser zu leiten, zuletzt das Cafe Suizo. Dort verdiente er sein Geld, das vorher so in Poschiavo nicht möglich gewesen war. Zudem kamen dort auch seine drei Töchter, Irma, Maria und Emilia, meine Grossmutter oder Nonna, wie ich sie immer nannte, zur Welt. Seine Frau Caterina drängte ihn aber dazu wieder nach Poschiavo in sein Heimattal zurückzukehren. Er baute sich dort in den Jahren 1897/98 ein Haus, im Stile einer französischen Villa am südlichen Dorfrand, das er selbst konzipiert und gezeichnet hatte. Täglich las er das 'Journal de Genève', das er sich nach Poschiavo nachsenden liess. Ein Mann von Stil, wie Armando sich verstand, wollte auf dem Laufenden bleiben, was anderswo in der grossen weiten Welt geschah. So nachzulesen im Buch von Mariolina Koller-Fanconi, "Poschiavo, das Dorf meines Vaters".

Familie Hofmann

Die Familie Hofmann hat in meinem Leben schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Die Kontakte und Begegnungen mit der Familie meiner Mutter waren und sind auch heute noch eng und in jeder Beziehung oft recht intensiv.

Die Familien meines Vaters - Enderli-Frei

Familie EnderliDa war aber noch der Urgrossvater, Friedrich Enderli. Von Beruf Förster und verantwortlich für die Wälder im Besitz des Kantons Schaffhausen im Schwarzwald in Deutschland. Die Geschichte, die mir mein Vater über diesen grossgewachsenen, kräftigen und bärtigen Mann erzählte, hätte das Zeug für ein Drehbuch eines Fernseh-Krimis der Tatort-Reihe!

(4) Friedrich Enderli, 1.93 m gross, Förster

Diese Geschichte beweist einmal mehr, dass in bestimmten Situationen sich der Umgang unter Menschen bis heute nicht viel geändert hat. Der Unterschied zu heute: Wir haben jetzt ein Wort für dieses Verhalten: Mobbing. Immerhin gibt es heute Stellen, an die man sich hilfesuchend wenden kann, wenn solche Ereignisse festgestellt werden.

(5) Grosseltern Hans und Seline Enderli mit Enkeln Reto und Letizia sowie hinten rechts die Schwester meines Vaters, Tante Hanni

(6) Mein Vater - Buchbinder Hans Enderli, 1937

Familie Frei

Die, in der Geschichte von Urgrossvater und Förster Friedrich Enderli erwähnte, weitreichende Folge seiner erzwungenen Rückkehr aus dem Schwarzwald in die Schweiz war für meinen Grossvater Hans Enderli die Tochter des fliegenden Händlers Frei, Seline Frei, zuzuschreiben. "S'Chrömer's Frei Seline", wie sie im Dorf genannt wurde, und Hans Enderli heirateten und siedelten nach Winterthur über, wo Seline, meine Grossmutter, als weitherum geschätzte und bekannte Hebamme arbeitete. Sie war zum Beispiel während des zweiten Weltkriegs die einzige, die während der Verdunkelung mit ihrem Fahrrad mit offenem Licht zu einer drängenden Geburt fahren durfte. Wenn sie von einem Polizisten angehalten wurde, rief sie nur 'Hebamme Enderli' und sie konnte unbehelligt weiterfahren. Noch ein Wort zu Selines Vater. Er war ein überaus geschäftstüchtiger Krämer, der jeweils nach Neujahr die Kalender des Vorjahres zu reduzierten Preisen weiterhin verkaufte! Nun, eine einfache volkswirtschaftliche Weisheit besagt ja: Wo ein Markt ist, ist auch ein Verkäufer.

Heiss oder Kalt

Meine Grossmutter sass zusammen mit einigen Hebammen, die auf dem Land ihren Dienst leisteten, am Mittagstisch. Als dann das Dessert, ein Glace-Coup, aufgetischt wurde, merkte sie, dass diese Art von Nachspeise für die Frauen aus den ländlichen Gebieten etwas ganz Neues war. Nicht dass diese von dem köstlichen Dessert noch nie etwas gehört hätten, aber gegessen hatten sie ihn noch nie und waren natürlich ganz gespannt, wie das nun schmecken würde. Auch war ihnen die Herstellung dieser Süssspeise nicht geläufig. Als nun eine der Frauen herzhaft in das kalte Eis biss, erschrak sie ob der Kälte des Eises so, dass sie es sofort wieder zurück auf den Teller spuckte. Ihre Nachbarin fragte sie darauf ganz besorgt: "Häsch d'Schnörre verbrännt?". Eine Reaktion, die auch für meine Grossmutter sehr überraschend kam und sie nicht genau wusste, ob sie lachen sollte.

(7) Links: Tante Frieda mit meiner Mutter Leontina Rechts: Onkel Ernst und Tante Käthe

(8) Onkel Ernst und Tante Käthe

Dies zum Einstieg. Eine kleine Rundreise in die Vergangenheit meiner Vorfahren. Aus meiner Sicht eine gute Grundlage zum besseren Verständnis der nun folgenden Aufzeichnungen meiner Lebensgeschichte.

Basta, basta!

Meine Nonna, Emilia Hofmann, kam jeweils während der Wintermonate für 2 bis 3 Monate nach Winterthur zu wohnen. Das war als wir in Poschiavo noch keine Zentralheizung hatten. Im Alter war es für sie zu schwer und zu mühsam im Winter mit Holz zu heizen und den Haushalt zu führen. Folgender Vorfall, der damals an unserem Mittagstisch in Winterthur geschah, zeigt wie zwei unterschiedliche kulturelle Verständnisse zu einer eigentlich lustigen Situation führten: Nonna hatte ihren Teller leer gegessen, mein Vater bot ihr ein Supplement an und wollte ihr den Teller wieder füllen. Sie aber wehrte sich energisch mit 'basta, basta' dagegen. Für meinen Deutschweizer Vater war alles klar, wenn jemand so deutlich nein sagt wie Nonna dies tat, dann ist es auch nein. Was ihm aber nicht bewusst war, ist dass in einer solchen Situation für jemanden aus der italienischen Kultur es die Höflichkeit verlangt, nicht sofort ja zu sagen auch wenn der Hunger und der Wunsch nach einer weiteren Portion noch so gross ist. Da muss man sich zieren und mein Vater hätte meine Nonna noch weiter bedrängen sollen, doch bitte, bitte mehr von dem wunderbaren Fleisch und Gemüse zu essen. Nach zwei drei Aufforderungen hätte sie dann nachgegeben und gesagt 'ma solo un pochino' (aber nur ganz wenig). Mein Vater hätte dann den Teller voll füllen müssen, von 'pochino' keine Rede, und meine Nonna hätte sich glücklich über den zweiten, voll gefüllten Teller hergemacht. Nun aber kam es ganz anders, der Teller blieb leer, weil Nein für meinen Vater ein Nein war. Nonna musste eine andere Lösung finden um doch noch auf ihre Rechnung zu kommen. Nach dem Essen verschwand sie in der Küche aber nicht zum Abwasch sondern um das verpasste Supplement noch nachzuholen. Etwas verschämt stand sie dann am Küchentisch und holte sich die zweite Portion aus den Töpfen und Pfannen, die dort mit den Resten des Mittagessens herumstanden. Meine Mutter spielte dann die Vermittlerin und mein Vater lernte schnell mit dem für ihn komischen Verhalten umzugehen. Auch ich lernte dabei, dass in der italienischen Kultur ein Nein sehr wohl ein Ja sein kann. Man muss aber dazu ein 'Gspüri' für das wann entwickeln. Ganz einfach Multikulti!

Der Löwe im Beruf: Löwen bekommen immer, was sie wollen – und zwar mehr oder weniger ihr ganzes Leben lang: zuerst die richtige Schule, dann die passende Ausbildung, zum Schluss einen tollen Beruf. Dabei ist das Sternzeichen Löwe gemäß seinen Sternzeichen-Eigenschaften weder extrem ehrgeizig, noch hat es eine übertrieben fanatische Arbeitsmoral. Schon gar nicht erreichen Löwen ihr Ziel durch miese Machenschaften. Ihr Geheimnis klingt sehr einfach: Sie sind von sich selbst überzeugt – und zeigen das auch."

Fast eine Drillings-Geburt

Fast eine Drillings-Geburt

Am 7. August 1944 in den frühen Morgenstunden kam ich als Sohn von Leontina und Hans Enderli-Hofmann im Privatspital am Lindberg in Winterthur zur Welt. Nicht gerade eine friedliche Zeit. Der zweite Weltkrieg tobte noch rund um die Schweiz und mein Vater war im Aktivdienst an der Grenze im Einsatz als ich das Licht der Welt erblickte. Als Hebamme war meine Tante Hanni, die Schwester meines Vaters, bei meiner Geburt im Einsatz. Sie half erfolgreich mit, die nicht ganz einfache Geburt zu einem guten Ende zu führen. Über 4 kg. wog ich und meine Mutter hatte einen grossen Kraftakt hinter sich zu bringen, damit ich auch wohlbehalten auf dieser Erde landen konnte. Wie mir später erzählt wurde, habe ich scheinbar lange kein Lebenszeichen von mir gegeben und nur mehrere tüchtige Klappse auf meinen Hintern hätten dann doch noch zum Erfolg geführt und das erlösende Säuglingsgeschrei ausgelöst. Wie dem auch war, schlussendlich waren alle glücklich und die erschöpfte Mutter konnte Klein-Reto in die Arme schliessen.

(1) Von links: Meine Mutter Leontina Enderli-Hofmann mit mir, Silvia Hofmann mit Andreas und Emmy Hofmann mit Mathias

Name und Übername

Mein Vorname Reto gab da auch noch eine intensive Diskussion in der Einwohnerkontrolle von Winterthur. Der verantwortliche Beamte wollte meinen Vornamen nicht registrieren, da dieser in Winterthur offiziell nicht bekannt war. Nun mussten meine Eltern kurz etwas Aufklärungsarbeit leisten. Im Jahr 1944 war die Schweiz noch nicht so vernetzt, wie das heute weltweit der Fall ist und der Kanton Graubünden war für damalige Zeiten schon ziemlich weit weg von Winterthur. Deshalb war den Leuten in der Einwohnerkontrolle der typisch bündnerische Name Reto nicht geläufig. Reto wird abgeleitet von Rätien, der Rätier, weshalb auch die Namensform Räto existiert. Nun gut, nach einigen Rückfragen und Abklärungen mit den Rätiern akzeptierten dann die Winterthurer diesen exotischen Vornamen Reto. Somit wurde ich das erste Kind in Winterthur, das Reto hiess. Später wurde dann dieser Vorname auch im Unterland geläufig und heute wirkt er schon fast etwas altbacken. Eine kleine Geschichte zu meinen Namen gibt es noch anzufügen. Im Stadtorchester Winterthur spielte damals ein Klarinettist mit Namen Parolari, der ganz in der Nähe von uns im gleichen Quartier wohnte. Wenige Jahre nach meiner Geburt wurde auch er Vater eines Sohnes. Eines Tages wurden meine Eltern von Herrn Parolari angefragt, ob er den Namen Reto auch seinem Sohne geben dürfe. Er finde diesen so praktisch, kurz und bündig und zudem gefalle ihm der Name besonders. Meine Eltern hatten selbstverständlich nichts dagegen, sodass der zweite Reto in Winterthur fortan Reto Parolari hiess und später eine grossartige Karriere als Dirigent und Orchesterleiter der klassischen Unterhaltungsmusik durchlief und international bekannt wurde. Überraschend plötzlich verstarb der zweite Winterthurer Reto im Dezember 2019 viel zu früh.

Meine Eltern hatten mit meinem Namen aber noch andere Absichten. Sie wollten diesen kurzen, einprägsamen Namen auch davor bewahren, dass er, wie sie es ausdrückten, "verhunzt" würde. Sie meinten damit, sie wollten verhindern, dass er verkürzt und vereinfacht würde, wie z.B. aus Hanspeter Hanspi wird. Einen Teilerfolg erreichten sie damit immerhin. Mein Name Reto wurde nie verändert und heute sind es 99 % meiner Freunde, Verwandten und Bekannten, die mich so ansprechen. Eine kleine Minderheit aber nennt mich immer noch so, wie ich in meinen Kinder- und Jugendjahren gerufen wurde: Töggi oder Göggi. Die Frage stellt sich, wie kamen meine Kinderfreunde darauf mich so zu nennen. Ich weiss es nicht mehr. Das Einzige, das mir dazu einfällt, war ein etwas älteres Nachbarmädchen, das mir immer nachrief Retöli, Autöli, Velöli, was mich jedes Mal ungemein ärgerte. Ob von diesem Neckruf der Übername Töggi abgeleitet wurde, könnte möglich sein, ist aber nicht gesichert. Wie dem auch sei, dieser Übername begleitete mich bis zum Ende der 6. Klasse. Durch die verschiedenen Schul- und Lebenswege, die ich und meine Freunde nachher durchliefen und damit die Kontakte immer weniger wurden oder ganz verloren gingen, verlor sich der Übername und, wie bereits erwähnt, sind es heute nur noch ein paar ganz wenige Jugendfreunde, die mich hin und wieder aus Nostalgie so nennen.

Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art

Erinnerungen an Ereignisse der medizinischen Art

Scharlach - in der Quarantäne

Scheinbar mag sich ein Kleinkind ab etwa 3 Jahren an das eine oder andere Ereignis erinnern. Das heisst, dass ich wahrscheinlich 3- oder 4-jährig gewesen bin, als ich an Scharlach erkrankt bin. Diese Krankheit hat mich damals so stark durchgeschüttelt, dass ich dieses Ereignis bis heute nicht vergessen habe. Scharlach ist eine stark ansteckende Infektionskrankheit, die früher epidemisch bis zum Tod führen konnte. Als diese Krankheit bei mir diagnostiziert wurde, musste ich sofort ins Spital und wurde in ein separates Quarantäne-Zimmer gesteckt. Ich habe nicht vergessen, wie meine Mutter mich in dieses Zimmer brachte, wo bereits andere Kinder mit der gleichen Krankheit im Bett lagen. Zusammen mit der Krankenschwester trösteten sie mich, dass ich hier bleiben müsse und ich von meinen Eltern getrennt würde aber schon bald wieder nach Hause gehen dürfe. Im oberen Bereich der Zimmertüre hatte es ein Fenster, das dem Pflegepersonal erlaubte, einen Kontrollblick ins Zimmer zu werfen. Das Letzte was ich von meiner Mutter sah, war ihr Gesicht in diesem Fenster und ihr aufmunterndes Winken, das aber gerade das Gegenteil bewirkte, nämlich schmerzerfülltes Weinen und Schluchzen, solange bis ich eingeschlafen war. An mehr als dieses eine Bild des erzwungenen Abschiedes mag ich mich nicht mehr erinnern.

Der Wunderdoktor

An eine Heilung der besonderen Art im Kinderschulalter mag ich mich auch noch gut erinnern. Ich hatte eine Warze an der Hand, die mich störte und einfach nicht verschwinden wollte. Alles salben und pflegen half nichts. Meine Mutter meldete dies unserem Hausarzt, Herrn Dr. Keller, der dann abends bevor ich ins Bett musste, bei uns vorbei kam und die Warze untersuchte. Er griff dann geheimnisvoll in seinen Geldbeutel und fand dort ein 10 Rappen Geldstück. 10 Rappen mussten es unbedingt sein, erklärte der Herr Doktor, sonst würde die Heilung nicht gelingen. Er drückte die 10 Rappen ganz fest auf die Warze, meine Mutter musste das Fenster öffnen und er warf das Geldstück in hohem Bogen in den Garten. Dann erklärte er mir, dass er die Warze mit dem Geldstück nun entfernt und fortgeworfen habe. Morgen früh sei die Warze weg und alles werde wieder gut. Beeindruckt von diesem Ritual schlief ich beruhigt ein und am anderen Morgen war, wie es nicht anders zu erwarten war, die Warze weg! Unglaublich! Nach dieser Heilung war natürlich der Herr Doktor Keller für mich der grösste Wunderheiler und in späteren Konsultationen habe ich mich immer an seine Instruktionen wortgenau gehalten auch wenn ich manchmal auf die Zähne beissen musste, weil seine Behandlung mich schmerzte.

Das Tössertobel, ein Trottinet und ein Traktor

Ein Vorfall der schlimm hätte enden können, erlebte ich als ich etwa in der ersten Primarklasse war. Ich war stolzer Besitzer eines Wisa-Gloria-Trottinets, damals die Qualitätsmarke aus Schweizer Produktion. Schon bald einmal entdeckte ich, zusammen mit einem Freund aus dem Quartier der auch ein Trottinet besass, dass sich die Strasse im Tössertobel, im Winter unsere beliebte Schlittelstrasse, in trockenen Jahreszeiten auch für eine schnelle Schussfahrt mit Trottinet eignete. Gesagt getan. An einem freien Schulnachmittag gingen wir ins Tössertobel, den sogenannten Fuchsenschwanz hinauf bis zum Ende der Baumallee, die zur ehemaligen Villa der Familie Sulzer führte. Dort stellten wir uns mit beiden Füssen auf das schmale Brett des Trottinetts und liessen das Gerät rollen. Ein berauschendes Gefühl, so die Strasse hinunter zu brausen. Meistens bremsten wir im flachen Stück im unteren Teil der Tössertobelstrasse ab und kehrten zu Fuss wieder an den Ausgangspunkt zurück. Bei der letzten Abfahrt trafen wir eine ältere Dame am Start, die uns noch besorgt mahnte, vorsichtig und nicht zu schnell zu fahren. Wir antworteten ihr, dass wir das schon mehmals gemacht hätten und schon aufpassen würden. Dieses Mal fuhren wir nun die ganze Tössertobelstrasse hinunter bis zur recht stark befahrenen Rychenberstrasse. Der unterste Teil der Strasse ist nochmals ziemlich steil, sodass ich unerwartet etwas zu schnell in die Rychenbergstrasse einbog. Und wie das so ist in solchen überraschenden Momenten, da kam doch ein Bauer mit seinem Traktor und einer Wagenladung Früchte auf der Rychenbergstrasse von links und hinderte mich, die Strasse direkt zu kreuzen. Ich bog nach rechts ab, immer noch mit einigem Tempo, der Traktor auf gleicher Höhe wie ich und schon war es geschehen. Ich stürzte, das Trottinet schleuderte auf die Strasse hinaus vor den Traktor und ich fiel mit einem Bein vor das grosse hintere Rad des Traktors. Einen Moment lang war ich wahrscheinlich bewusstlos. Als nächstes sah ich Leute um mich herum, riss mich los, das Rad hatte meinen Fuss nur leicht eingeklemmt, und holte mein Trottinet und fuhr damit weinend die Tössertobelstrasse weiter bis zum Bahnübergang hinab. Im Schock, den ich hatte, spürte ich keine Schmerzen und zudem wollte ich nur noch nach Hause. Zum guten Glück war die Bahnschranke geschlossen und ein Mann, der mir mit dem Velo gefolgt war, beruhigte mich und nahm mich wieder zurück zur Unfallstelle, damit die Personalien und der Ablauf richtig aufgenommen werden konnte. In der Zwischenzeit war auch die Polizei gekommen. Auch der Bauer auf dem Traktor hatte sich von seinem Schock wieder etwas erholt und war von seinem Traktor gestiegen. Er hatte nämlich geglaubt, dass ich von den hinteren Rädern überrollt worden sei und brauchte eine ganze Weile bis er sich von seinem Gefährt herunter gewagt hatte. So erzählte er mir und meinen Eltern später bei einem Treffen. Ich hatte grosses Glück im Unglück. Ich hatte nur eine starke Stauchung des Knöchels und an Armen und Beinen ziemlich starke Schürfungen aber ausser diesen Verletzungen und dem Schock war ich unversehrt. Nach der Konsultation und Diagnose beim Arzt habe ich scheinbar 24 Stunden lang geschlafen und anschliessend musste mich für meine Begriffe viel zu lange schonen, bis ich wieder auf die Strasse mit meinen Freunden spielen durfte.

Aus diesem Vorfall lassen sich zwei Erkenntnisse ableiten:

1. Und da sagt einer, es gäbe keine Schutzengel! Mindestens als Kind ist man auf solche überirdische Wesen dringend angewiesen.

2. Ratschläge älterer Damen dürfen ruhig ernst genommen werden.

Frau Meier

Frau Meier

Frau Meier war in unserer Wohnung für Sauberkeit und weisse Wäsche verantwortlich. Anders gesagt, sie war in meinen Jugendjahren unsere Putzfrau, die regelmässig unsere Wohnung reinigte, den Frühlingsputz und einmal im Monat unsere grosse Wäsche machte. Eine Frau, die genau dem Klischee entsprach, das man von einer Putzfrau hat: Handfest und zupackend, runde Figur, praktische Kleidung mit Schürze und ein Kopftuch zum Schutze der Haare. Aus Ermangelung einer Aufnahme aus jenen Zeiten habe ich eine Comics-Zeichnung übernommen.

(1) Frau Meier

Frau Meier

Erziehung nach Art der Frau Meier

Manchmal ass sie mit uns zu Mittag. Als Kinder waren meine Schwester Letizia und ich im Essen eher wählerisch. Wenn wir wieder einmal etwas beiseite schoben und nicht essen wollten, sagte sie uns in bestimmtem und vorwurfsvollem Ton: "Ich esse alles, das habe ich so als Kind gelernt! Da musste man essen, was auf den Tisch kam!" Viel Eindruck machte sie auf uns Kinder mit dieser Aussage nicht, wir hatten es da in unserer Familie scheinbar etwas lockerer. Erst viel später merkte ich, dass sie mit dieser Schelte eigentlich meine Mutter meinte, die aus ihrer Sicht viel zu nachsichtig mit uns war. Im direkten Widerspruch zu dieser Haltung gab es dazu aber eine amüsante Geschichte die zeigt, dass es auch bei ihr mit der totalen Durchsetzung von Erziehungsregeln nicht immer so konsequent zu und her ging. Auch sie konnte ein weiches Herz für Kinder haben. Viel später erzählte mir Letizia, dass sie morgens jeweils von unserer Mutter gezwungen worden war neben einer Tasse Banago noch eine Brotschnitte mit Butter zu essen, obwohl sie am frühen Morgen gar keinen Hunger hatte und die Tasse Banago bereits zuviel war. Immer dann, wenn die Mutter kurz die Küche verliess, habe sie das angebissene Brot kurzerhand unter dem Küchenkasten verschwinden lassen. Die Mutter war erfreut über ihren Erziehungserfolg und Letizia war froh endlich eine Lösung für ihr Essensproblem gefunden zu haben. Was mit dem Brot unter dem Kasten passierte, interessierte sie damals in ihrem kindlichen Alter nicht. Viele Jahre später aber habe sie zufällig bei einem Treffen mit Frau Meier und unserer Mutter erfahren, dass Frau Meier jeweils beim Putzen der Küche die verstaubten und zum Teil bereits verwesenden Butterbrote stillschweigend, ohne etwas unserer Mutter zu sagen, unter dem Kasten hervorgeholt und heimlich entsorgt habe. So war das also mit der Durchsetzung der harten Erziehungsmethoden von Frau Meier! Irgendwie war die Freude von Frau Meier an Klein-Letizia doch grösser als alle Erziehungsregeln.

(2)

(3)

Wäschebottich Wäscheschleuder wasserbetrieben

Als Waschen noch Schwerstarbeit war

Der grosse Waschtag war damals für mich schon fast ein kleines Abenteuer. Wir hatten in der Waschküche noch einen grossen, holzbefeuerten Waschbottich. Da musste frühmorgens zuerst das Wasser im Bottich mit einem Holzfeuer erhitzt werden. Die Wäsche wurde dann von Frau Meier mit einer grossen Holzkelle im Eimer herumgerührt und gestampft, was viel Dampf erzeugte. Da konnte es schon mal geschehen, dass ich in die Waschküche kam und vor lauter Dampf nicht einmal sehen konnte, ob da überhaupt jemand am Waschen war. Eine harte Arbeit und zudem heiss und sehr feucht! Später kam dann eine erste Waschmaschine dazu, die aber noch nicht viel Ähnliches mit den heutigen Geräten hatte. Sie war zwar viel kleiner als der grosse Bottich und fasste deshalb viel weniger Wäsche als vorher. Sie musste also mehrmals gefüllt und betrieben werden. Von vollautomatischen Wäsche-Programmen noch keine Rede. Da war in der Mitte des Eimers ein halbkugelförmiger Deckel, der sich auf und ab bewegte und die im elektrisch erhitzten Wasser liegende Wäsche stampfte. Ein riesiger Fortschritt gegenüber dem holzfeuerbetriebenen Bottich. Daneben hatten wir auch noch eine mit Wasser betriebene Wäscheschleuder, die die nasse Wäsche in einem schnell drehenden Kübel ein erstes Mal trocken schleudern musste. Der abschliessende Trocknungsgang fand dann im Garten an der Wäscheleine hängend statt. Wehe wenn dann die Sonne nicht schien. Auch dies für uns Kinder eine wunderbare Einrichtung, man konnte dann rund um die grossen herunterhängenden Leintücher Verstecken spielen. Auf die nach dem Trocknen folgende Bügelübung der Wäsche möchte ich gar nicht weiter eingehen. Immerhin hatten wir damals schon ein elektrisches Bügeleisen aber ohne Dampf und das Gewicht des Gerätes war enorm.

Der Frühjahrsputz - Auftakt zu wärmeren Tagen

Eine andere Aufgabe bei der uns Frau Meier tatkräftig half war die Frühlingsputzete. Da wurden die Bettmatratzen zum Auslüften im Garten auf Holzböcke gelegt, damit die frischen Frühlingsdüfte den Mief vertreiben konnten. Für mich war dies die Gelegenheit unter den Matratzen ein kleines Häuschen mit Tüchern einzurichten um sich darin verstecken zu können. Das waren damals Möglichkeiten mit einfachsten Mitteln spielen zu können ohne dass im Spielwarenladen teure und technisch raffinierte Plastikspielzeuge gekauft werden mussten. Schade, heute sind viele dieser Spielplätze für Kinder verschwunden, weil es uns gelungen ist, schwere und aufwendige Arbeiten auch mit technisch ausgefeilten Geräten schnell und effizient zu erledigen und das ist ja eigentlich auch gut so.

(4) Zuerst Teppiche klopfen dann Holzboden blochen

(5) Zuerst Teppichklopfen dann den Holzboden blochen.

Zuerst Teppichklopfen dann............... ..........den Holzboden blochen

Ein weiteres untrügliches Zeichen, dass der Frühling Einzug hielt, war das im ganzen Quartier, auf Teufel komm raus, einsetzende, unüberhörbare Teppichklopfen. Kleine und grosse Teppiche wurden mit Einsatz aller Kräfte mit dem Teppichklopfer traktiert, dass der Schweiss nur so floss. Auch bei uns war dies nicht anders. Ein Fall für Frau Meier. Bevor die Teppiche wieder an ihren angestammten Platz zurückgebracht wurden, musste zuerst der Holzboden mit Bodenwichse geblocht werden. Das Gerät war ein schwerer Block mit textilem Untersatz mit dem der Boden auf Hochglanz poliert werden konnte. Auch dies eine Schwerarbeit, die nur von Frau Meier bewältigt werden konnte. Die Bodenwichse hinterliess einen Duft, an den ich mich noch sehr genau erinnern kann. Nicht gerade Parfüm vom Besten aber doch, man verspürte geradezu Sauberkeit und Reinheit. In den Schulhäusern duftete es auch so. Da im Laufe der Zeit einerseits die Staubsauger immer stärkere Leistungen aufwiesen und zudem die Holzböden mehr und mehr verschwanden und durch Spannteppiche ersetzt wurden, ist die Tätigkeit blochen heute fast gar nicht mehr bekannt. Heute wird der Blocher zuallererst mit dem rechtspopulistischen Übervater der Schweizerischen Volkspartei, Christoph Blocher, in Verbindung gebracht oder mit dem Wort blochen wird jemand bezeichnet, der mit seinem Fahrzeug unverantwortlich schnell durch die Gegend rast

Im Frühjahr kamen dann noch die Entfernung der Vorfenster und die Reinigung der Läden dazu. Um die Wohnung besser vor der Winterkälte zu schützen wurden im Herbst jeweils sogenannte Vorfenster vor die fest eingebauten einfachen Fenster eingebaut. So wurden sie sozusagen zweifach verglast. In den Zwischenraum zwischen den beiden Fenstern wurde zudem noch eine dicke, gefüllte Textilrolle gelegt damit auch ja keine Kälte durch Ritzen und undichte Stellen in die Wohnung dringen konnte. Wenn es dann wieder wärmer wurde, mussten diese Vorfenster wieder entfernt und im Keller gelagert werden. Anfänglich wurden auch die Fensterläden abgehängt um sie dann geölt und frisch gereinigt im Frühjahr wieder einzuhängen. Später beschränkte sich dann diese Arbeit "nur" noch auf das Vorfenster ein- und ausbauen. Verständlicherweise war dies eine riesige und sehr anstrengende Arbeit, wenn man die drei Wohnungen unseres Hauses in Betracht zog. Frau Meier musste bei diesen Arbeiten nicht mitmachen. Dafür hatte meine Mutter eine Gruppe starker Männer organisiert, die diesen anstrengenden und nicht ganz ungefährlichen Job übernahmen. In meiner Erinnerung waren es immer Italiener, die meine Mutter aus der reformierten italienischen Kirche in Winterthur kannte. Dort war sie als perfekt italienisch sprechende Frau in der Organisation und auch als Übersetzerin im Freiwilligeneinsatz. Wenn dann all diese Arbeiten erledigt waren, dann kam der Frühling, wärmere Zeiten und wir Kinder konnten wieder im Garten und auf der Strasse spielen

6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt

6 Jahre Primarschule im Schulhaus Altstadt

1. bis 3. Klasse

In meiner Erinnerung sind diese ersten drei Jahre die schönsten und problemlosesten Schuljahre. Nicht zuletzt wegen der Lehrerin, Fräulein Schoop. Eine kleine Lehrerin, ruhig, liebenswürdig und freundlich mit einer 'Bürtzi' Frisur. Ich glaube, sie hatte Kinder wirklich gerne und gab entsprechend auch engagiert und interessant Schule. Ich ging gerne zu ihr in die Schule. Zwar mussten wir wie alle anderen Schüler auch das ABC seitenlang büffeln. Immer den gleichen Buchstaben in Klein und Gross schön gerade auf die Linien schreiben und das alles in 'Schnüerlischrift'. Aber es gab auch andere Momente, die für uns Erstklässler toll waren. Zum Beispiel nach den Ferien. Da durften wir in der ersten Stunde über unsere Ferien erzählen und was wir so alles erlebt hatten. Eine wunderbare Art wieder in der Schule anzukommen. Das war anfangs der 1950er Jahre und der grosse Reise-Boom hatte noch nicht so recht begonnen. Immerhin, es gab bereits einige Kinder, die mit ihren Eltern ins Ausland, an so exotische Orte wir Rimini oder Jesolo ans Meer in Italien reisen durften. Der grosse Teil der Kinder blieb aber zu Hause und unternahm im besten Falle einige Ausflüge nach Zürich, den Bodensee oder für eine Wanderung ein Ausflug in die Bündner Berge. Da waren auch noch jene Kinder, die in die Ferien-Kolonie gehen durften. Dieses Ferienangebot wurde durch die Schule organisiert, meistens in den Bergen, in Häusern, die für Schul- und Jugendlager gebaut worden sind. Dieses Angebot konnten aber nur Kinder aus Familien unterer Einkommensklassen nutzen. Das führte dazu, dass Kinder, die in die Ferien-Kolonie gingen den Stempel der armen Leute mit sich trugen, weshalb dieses gut gemeinte Angebot bei vielen Kindern nicht sehr beliebt war. Dabei realisierten wir gar nicht, dass diese Kinder wenigstens von Winterthur in die Berge reisen konnte und dort zusammen mit anderen Kindern tolle Abenteuer erleben durften und nach den Ferien am ersten Schultag auch viel zu erzählen hatten, im Gegensatz zu denjenigen, die zu Hause geblieben waren und nicht so viel erlebt hatten. Ferien waren kostspielig. Auto besassen auch erst wenige. Auch unsere Familie war ohne Auto. Unser einziger fahrbarer Untersatz war das Velo. Immerhin, denn auch dieses war für viele nicht erschwinglich. Wir verbrachten unsere Sommerferien immer für fünf Wochen im Haus meiner Nonna in Poschiavo. Ich war am Erzähltag nach den Ferien damit nicht bei den Überfliegern. Für die meisten Schüler und Schülerinnen war das aber gerade so exotisch wie eine Reise nach Italien, war doch das Valposchiavo in Südbünden damals noch fast niemandem bekannt und wenn doch, dann wurde es dem Tessin zugesprochen (übrigens, das passiert auch heute noch ab und zu).

(1) 2. Klässler Reto - 1952

Mein bester Freund in jener Zeit bis zur 6. Klasse war Kurt Burkart. Er wohnte nicht weit weg von mir an der St. Georgenstrasse. Wir verbrachten einen Grossteil unserer Freizeit zusammen und spielten zusammen mit anderen Kindern auf den Strassen des Quartiers die vielfältigsten Spiel wie 'Schitliverbannis' oder 'Räuber und Poli', 'Versteckis' und spielten Fussball im Reinhart-Park, wie er damals hiess. Heute ist es der Musikschulpark, weil in späteren Jahren die Musikschule in die herrschaftliche Reinhart-Villa einzog und zudem noch ein modernes Schulgebäude für die Musikschüler und -schülerinnen im Park gebaut wurde. Küde, wie ich ihn nannte hatte aber auch eine tolle elektrische Blech-Spielzeug-Eisenbahn von Märklin in Spur 0, mit der wir manchmal spielen durften. Wahrscheinlich war der Besitzer der Eisenbahn sein Grossvater, der im obersten Stock im gleichen Haus wohnte, denn damals waren wir noch zu jung, um eine Eisenbahn-Anlage zu besitzen und aufzustellen, jedoch für den Betrieb reichten unsere Kenntnisse. Dies war mein erster Kontakt mit dem Charme alter Blech-Spielzeugeisenbahnen. Vielleicht war das auch der entscheidende Anstoss, dass ich viel später, so etwa als 40-jähriger begann solche Blecheisenbahnen von Märklin und anderen Herstellern zu sammeln. Aber das in einem späteren Kapitel meines roten Fadens durch meine Biografie.

Kaugummi im Überfluss

Noch eine kleine Episode aus dieser Zeit. An der St. Georgenstrasse gegenüber Küde's Haus gab es damals eine Bäckerei Hochstrasser. Vor dem Laden war am Gartenzaun ein Kaugummi-Automat befestigt, der für einen Batzen runde Kaugummikugeln in roter, blauer, gelber und vielen weiteren Farben ausgab. Für das eingeworfene Geld erhielt man zwei Kaugummis. Ich hatte wieder einmal mein Geldstück in den Schlitz am Automat eingeworfen, drehte am Knopf und wartete auf meine Kugeln. Doch, oh Wunder, da kamen nicht nur zwei, sondern da purzelten die Kaugummis nur so heraus aus dem Gerät, ich kam nicht nach mit einsammeln. Ich steckte alle Kugeln in meine Taschen, wo immer ich Platz fand und rannte davon bevor jemand mich beobachten konnte. Zu Hause angekommen konnte ich den Kaugummisegen vor meiner Mutter natürlich nicht verstecken. Sie wollte genau wissen, wie ich zu so vielen Süssigkeiten gekommen war. Ich erzählte ihr wahrheitsgetreu was geschehen war. Worauf sie mich ermahnte, das sei Diebstahl und ich müsse die Kaugummis der Bäckerei Hochstrasser zurückbringen. Was ich, zwar mit Murren und Lamentieren, dann auch tat. Die Bäckersfrau war natürlich hocherfreut über so viel Ehrlichkeit und schenkte mir als kleines Trösterchen einige Kaugummikugeln. Da ich aber die Geschichte meinen Freunden brühwarm weitererzählt hatte und der Automat nicht sofort repariert wurde, gab es dann für die Bäckerei doch noch Verluste, da sich der eine oder andere Freund heimlich auch noch bediente.

4. bis 6. Klasse - eigenwillige Schulförderung inklusive

Der Übertritt von der 3. in die 4. Klasse mit neuen Mitschülern und Mitschülerinnen sowie einer neuen Lehrerin war problemlos. Problemvoll war nachher eher meine Beziehung zur neuen Lehrerin, Frau Rüegg. Ein Thema, das bis heute irgenwie immer noch nachklingt. Wenn ich mich frage, warum das so ist, dann kann ich das nur damit erklären, dass ich mich damals durch die Lehrerin ungerecht behandelt gefühlt habe. Gerechtigkeit, ein Verhalten, das mich im Laufe meines Lebens immer wieder beschäftigt hat, immer dann, wenn ich den Eindruck hatte, dass mit verschiedenen Massstäben gehandelt und entschieden wurde. Damit konnte ich und kann ich immer noch schlecht umgehen und die Bewältigung solcher Situationen hat bei mir immer Spuren hinterlassen. Zurück zu Frau Rüegg. Sie war eine aktive, vielgereiste Frau, braun gebrannt und ihre Schlitzaugen gaben ihr ein etwas exotischen Aussehen. Didaktisch/methodisch war sie als Lehrerin eine abwechslungsreiche und interessante Vermittlerin von Lerninhalten. Eigentlich wäre das eine gute Voraussetzung gewesen für eine interessante und schöne Schulzeit, wäre da nicht die andere Seite von Frau Rüegg gewesen. Freundlich ausgedrückt war sie für mich parteiisch und bevorteilte offensichtlich die Kinder der schönen und reichen Winterthurer Bürger, die mit mir die Schulbank drückten. Ich war damals schwach im Rechnen und wahrscheinlich auch sonst noch etwas in den Wolken verloren gegangen. Zudem war mein Vater "nur" Buchbinder, was sie veranlasste mir am Ende der 6. Klasse zu sagen, ich bräuchte gar nicht in die Sekundarschule zu gehen, die Realschule würde längstens genügen, da ich später ja sowieso einmal die Buchbinderei meines Vaters übernehmen könne. Sie fand es dann auch nicht notwendig mich in Form von Nachhilfestunden im Rechnen zu unterstützen oder sonstwie zu versuchen mir die vertrackte Rechnerei näher zu bringen. Ich muss dazu aber auch eingestehen, dass meinerseits die Anstrengungen im Rechnen auf einen grünen Zweig zu kommen auch nicht gerade enthusiastisch waren. Zudem fiel es meiner Mutter mit ihrem italienischen Schulhintergrund schwer mir die deutschen Lerninhalte im Rechnen plausibel zu erklären. So kam es wie es kommen musste. Ich durfte zwar nach knapp bestandener Aufnahmeprüfung die Probezeit der Sekundarschule besuchen, wurde dann aber nach Ablauf dieser in die Realschule relegiert. Ihre, wie ich es nenne, eigenwillige Schulförderung muss aber nicht nur in unserer Familie bekannt gewesen sein. Damals mussten die Lehrer alle vier Jahre vom Volk bestätigt werden. Frau Rüegg hatte regelmässig die schlechtesten Resultate, was mir aber auch nicht half in der Sekundarschule zu überleben. Nun, rückblickend kam es dann schon noch gut. Mit einer schulischen Zusatzschlaufe schaffte ich es trotzdem, später eine ordentliche kaufmännische Lehre erfolgreich abschliessen zu können. Aber dazu später.

In diese Zeit fielen auch die ersten näheren Kontakte zum anderen Geschlecht. Da war zum einen Vreni Wegmüller, die Tochter eines Metzgers, für die ich mich zum ersten Mal näher interessierte. Sie war ein lustiges Mädchen und hatte herzige Backen-Grübchen. Nur, und das war mein Pech, zum anderen war da Willi Sagarra, der sich ebenso für Vreni interessierte und umgekehrt. Da nützten alle meine Schatzzettelchen nichts, sie entschied sich für Willi, was immer das in dieser Lebensphase auch heissen mochte. Willi war auch ein fröhlicher, umgänglicher und lustiger Knabe. Er war der Zwillingsbruder von Franz und die beiden waren die Söhne des ersten Hairstylisten auf dem Platz Winterthur, des Coiffeursalons Sagarra an der Rudolfstrasse hinter dem Hauptbahnhof. Vater Sagarra war sehr erfolgreich in seinem Geschäft, übrigens wie später auch seine Söhne. Für ihn war Haare schneiden nicht nur ein notwendiges Geschäft sondern schon fast ein künstlerisch, kreativer Akt. Das war damal neu und kam vor allem bei der Damenwelt gut an um so mehr als auch die Einkommen stiegen und damit es auch der Mittelschicht möglich wurde, die höheren Preise für gewagte Haarkreation zu bezahlen. Nach der Primarschule verlor ich den Kontakt zu Willi. Erst viele Jahre später trafen wir uns wieder im Tennisklub LTC an der Pflanzschule, kleine Korrektur seines Vornamens inbegriffen. Jetzt heisst er Pascal und betreibt das elterliche Haarstyling Geschäft dazu noch nebenbei einen Online Handel von wertvollen Haarprodukten für die verschiedensten Anwendungen. Wir spielen Tennis mit- und gegeneinander und die Konkurrenz von damals, von der er gar nichts gespürt hatte, ist schon lange vergessen.

Jagd nach Bäle

Eine Episode aus dieser Zeit hat auch irgendwie mit meinem bereits vorgängig beschriebenen Gefühl für Gerechtigkeit zu tun. Peter Baltensberger, auch ein Freund aus unserem Quartier Inneres Lind mit Übername Bäle, war der Auslöser für eine Verfolgungsjad durch das Quartier, die ein besonderes und unerwartetes Ende nahm. An den genauen Auslöser für diese Jagd mag ich mich nicht mehr erinnern. Zusammen mit ihm und weiteren Schulkameraden hatten wir etwas unternommen, das der Lehrerin gar nicht gefallen hatte und wir dafür irgendwelche Strafaufgaben lösen mussten. Peter war es, der uns wegen diesem Lausbubenstreich bei der Lehrerin verpfiffen hatte obwohl auch er Teil der Gruppe gewesen war. Das hat uns natürlich gar nicht gepasst und wir fanden es äusserst ungerecht, dass er, obwohl wir untereinander Stillschweigen versprochen hatten, der Lehrerin die Namen der Missetäter genannt hatte. Nach Schulschluss lauerten wir ihm etwa zu Viert auf. Wir wollten ihn so richtig verprügeln. Er entkam uns aber und als wir ihn schon fast gepackt hatten, sprach er einen Mann an, der gerade daherkam und erzählte ihm die Geschichte und bat den Mann ihn zu beschützen. Wir waren in der Zwischenzeit nahe an die beiden herangekommen, doch kaum wandte sich der Mann an uns um uns zu ermahnen, doch den lieben Buben nicht zu verhauen, rannte Peter davon und wir hatten das Nachsehen weil sein Vorsprung gross genug war um sich schlussendlich in der Bäckerei Hochstrasser an der St. Georgenstrasse zu verstecken. Da wir uns nicht getrauten die Bäckerei zu stürmen gingen wir zur Hinterseite des Hauses, wo ein Velounterstand unterhalb der Fenster der Backstube stand. Es war ein leichtes dort hinaufzusteigen und auf dem Dach des Velounterstandes in die Backstube zu schauen. Und, was sahen wir da? Peter stand inmitten der Backstube und wurde von den Bäckern mit Guetzli und anderen Süssigkeiten verwöhnt. Das wars dann! Wir hatten keine Gelegenheit mehr Peter der, aus unseren Sicht gerechten Strafe zuzuführen, nein, sein für unser Verständnis so gemeines Verhalten wurde sogar noch belohnt! Was lernen wir daraus? Was gerecht ist, hängt stark von der Seite ab auf der wir stehen und die Frage sei erlaubt, gibt es überhaupt Gerechtigkeit auf dieser Welt?

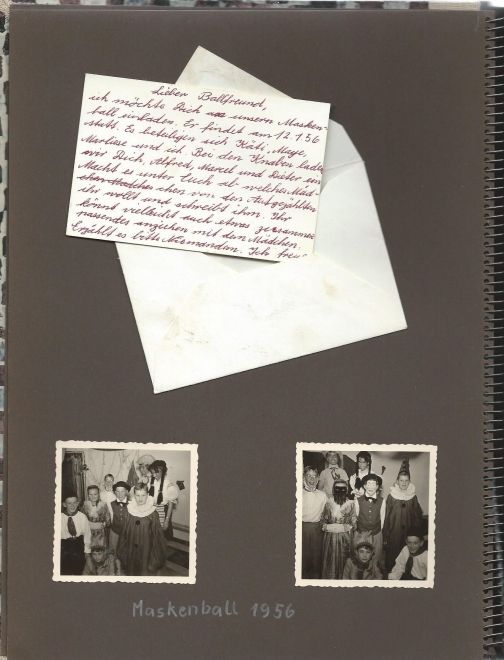

Maskenball light

Eine Überraschung erlebte ich in der 6. Klasse im Januar 1956 als ich zu einem Maskenfez eingeladen wurde. Damals war das Wort 'Fez' schon fast leicht anrüchig und wurde für eine Party im Freundeskreis mit ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmern gebraucht. Interessanterweise waren es gerade die die schönen und reichen Mädchen der Klasse, die ein paar ausgewählte Knaben zu einem privaten Maskenball eingeladen hatten und ich gehörte zu diesem exklusiven, ausgewählten Kreis. Was für eine Ehre! Dabei war es für mich eher etwas peinlich. Es war nämlich klar, an diesem Abend musste man mit einem Mädchen tanzen, was ich überhaupt nicht konnte und auch gar nicht so lustig fand. Da waren wir Knaben noch etwas naiv und verklemmt-schüchtern. Die Mädchen dagegen schon etwas forscher, was diese persönliche Einladung auch bewies. Damit auch jederzeit klar war, welcher Knabe zu welchem Mädchen gehörte, wurde uns der Name des Mädchens im Einladungsschreiben bekant gegeben verbunden mit der Aufforderung dieses wiederum schriftlich einzuladen. Nun, ich konnte nicht nein sagen und als Indianer verkleidet und mit dem Segen der Eltern ging ich am frühen Abend zum Haus von Brigitte Toggenburger, die in einem leeren Raum oberhalb der Garage eine nette Dekoration aufgebaut hatte. Mir wurde Maja Gürtler zugeteilt, mit der ich dann auch brav auf einem Hocker sass und an einem Getränk nuckelte. Mit ihr musste ich dann auch nach den neuesten Schlagermelodien der damaligen Zeit tanzen, was aber wie erwartet nicht gerade erfolgreich und tatsächlich eher peinlich war. Die weiteren Mädchen waren die schöne, und umschwärmte Käthi Braunschweiler und Marlies Achnicht. Neben mir war auch unser Klassen-Primus, Alfred Stahel, Dieter Kern und Marcel Druey eingladen. Von dieser ersten Party in meinem Leben ist mir aber nicht mehr viel in Erinnerung geblieben, als dass wir Buben uns eher etwas tolpatschig und wenig aktiv zeigten. Die Mädchen dafür umsomehr versuchten uns irgendwie in Stimmung zu bringen. In einem Fotoalbum habe ich die nachfolgende Seite mit dem Einladungsbrieflein der Mädchen und unten Fotos von der 'wilden' Party gefunden. Den eher langweiligen Gesichter nach, war es kaum eine überbordende Veranstaltung und unsere Eltern mussten keine Angst haben, dass da etwas passiert wäre, dass Anlass zu irgendeinem Kummer gegeben hätte..

(2) Maskenball bei Brigitte Toggenburger 1956

Taschengeld

Pädagogisch sehr fortschrittlich gaben mir meine Eltern vermutlich ab der 4. Klasse ein Taschengeld. Ein Kind muss ja lernen, wie man mit Geld umgeht. 50 Rappen pro Wochen mussten genügen um meine persönlichen Kaufbedürfnisse zu befriedigen. Damals waren Comics-Hefte wie Micky Maus oder Fix und Foxi hoch im Kurs. Seit 1951 gab es die beliebten Micky Maus Heftchen auch auf Deutsch am Kiosk zu kaufen. Ich war ein grosser Fan von Micky, Goofy, Donald Duck und seinen Neffen Tick, Trick und Track sowie allen weiteren Disney Figuren. Alle 14 Tage kam ein neues Heft heraus, das 80 Rappen kostete. 2 Mal 50 Rappen Taschengeld ergaben einen Franken. Mit meinen 50 Rappen pro Woche konnte ich mir also jede zweite Woche das neueste Micky Maus Heft kaufen und hatte sogar noch 20 Rappen übrig, die ich meistens in Süssigkeiten wie z.B. 5er-Böllen, die damals auch wirklich noch 5 Rappen kosteten, investierte. Damit sammelte sich mit der Zeit ein grosser Stapel alter Micky Hefte an, die ich wie mein Augapfel hütete. Es gab aber auch noch andere Kinder, die diese Comics regelmässig kauften und sammelten. Da waren die Kinder von Apotheker Lutz, der Ende Jahr jeweils mit den gesammelten Heften zu meinen Vater kam und diese zu einem Buch binden liess. Da mein Vater diesen Auftrag nicht sofort erledigen und ihn meistens erst in 3 bis 4 Woche ausliefern konnte, richtete er mir in der Werkstatt am Obertor in einer Ecke einen Leseplatz ein, sodass ich nach der Schule jeweils schnurstracks ins Geschäft rannte, mich in der Ecke niederliess und die Geschichten von Micky Maus und seinen Freunden, vor allem diejenigen, die ich nicht gekauft hatte, richtig verschlang. Zu jener Zeit galten aber bei vielen braven Eltern und noch braveren Lehrern die genannten Comics, wie auch Krimi- und Western-Hefte wie z.B. Jerry Cotton oder Lassiter als Schund. Schundhefte waren gefährlich und vermittelten den Kindern die falschen Werte. Also musste man die Kinder vom Lesen dieser verwerflichen Inhalte weglocken. Meine Eltern war zwar auch nicht wirklich glücklich, dass ich diese Micky Maus Heftchen so toll fand aber sie realisierten auch, dass ich bei einem Verbot trotzdem irgendwie an die Hefte herankommen konnte. Zudem konnten sie auch feststellen, dass die Werte die da vermittelt wurden meiner Persönlichkeitsentwicklung auch nicht geschadet hatten. Das Schweizerische Jugendschriftenwerk gab schon damals wie auch heute noch die SJW-Heftchen heraus mit Geschichten, Märchen und Sagen, die den von besorgten Eltern und Lehrern gewünschten Werten entsprach. Da der Verkauf der Schundheftchen nicht verboten werden konnte gab es von Zeit zu Zeit an der Schule eine Aktion bei der man für eine bestimmte Anzahl Comics gratis ein SJW-Heftchen erhielt. In der Reihe dieser Hefte gab es das eine oder andere Exemplar mit einer Geschichte, die auch für mich interessant war und da zudem der Stapel meiner Comics in der Zwischenzeit doch recht hoch geworden und einige ziemlich zerfleddert waren, tauschte auch ich meine sogenannte Schundliteratur gegen solche SJW-Heftchen ein. Ich konnte damals aber nicht ahnen, dass ich diese SJW-Aktionen eines Tages als Erwachsener verfluchen würde. Irgendwann, als auch ich Töchtern hatte, die Comics lesen wollten, begann ich damit alte Micky Maus-Heftchen an Flohmärkten, in Trödlerläden und wo auch immer wieder aufzukaufen. Mit der Zeit hatte ich wieder eine recht ansehnliche Sammlung in etwa 10 Bundesordnern beieinander. Wie einfach wäre es doch gewesen, ich hätte alle Micky Maus Hefte damals behalten. Andererseits die Jagd auf diese Heftchen und das Finden einer besonders schönen Trouvaille zu einem besonders günstigen Preis bescherte mir auch tolle Glücksmomente und mit dem Lesen der gekauften Hefte tauchten viele Erinnerungen aus meiner, doch eigentlich unbeschwerten Jugend wieder auf. Besonders die Weihnachtshefte hatten es mir angetan, weil ich fand, dass Weihnachten in Entenhausen viel schöner waren als bei uns auch wenn meistens eine verrückte und turbulente Geschichte damit verbunden war.

3 Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe

Drei Jahre Realschule mit Zusatzschlaufe

Nun, wie bereits erwähnt wurde ich nach dem Rauswurf aus der Probezeit der Sekundschule in die Realschule im Schulhaus Heiligberg relegiert. Ein Abstieg, der wie so oft auch gute Seiten hatte. Die Werkklasse, wie die Real damals noch hiess, hatte ein höheres Pensum an Werken (Kurse in der Metall- und Holzbearbeitung). Das führte bei mir dazu, dass ich in späteren Jahren das eine oder andere praktische Handwerker- oder Bastelproblem selber erfolgreich anpacken und lösen konnte ohne immer auf Helfer angewiesen zu sein. Zudem war das Lerntempo etwas langsamer, sodass ich, trotz meiner damals noch unterentwickelten Leistungsorientierung, dem Unterricht gut folgen konnte und mit der Zeit sogar zur oberen Hälfte der Klasse aufstieg. Im Rechnen gehörte ich zwar auch hier nicht zu den Besten aber ein guter Durchschnitt erreichte ich problemlos. Dafür waren die Sprachen meine Erfolgsfaktoren. Zudem hatte ich in der Zwischenzeit eine über die ganze Schulzeit währende schöne Freundschaft mit Kurt Gasser geschlossen. Wir waren Banknachbarn und da Küde in den Mathematik- und Geometrie-Fächern zu den Besten gehörte und ich dafür in den Sprachen glänzte, ergänzten wir uns bestens, wenn es darum ging in Prüfungen gute Resultate abzuliefern. Heinrich Fehr war unsere Lehrer. Ein strenger aber fairer Lehrer. Für ihn war der Beruf auch eine Berufung. Methodisch interessant und verständnisvoll führte er uns durch drei Jahre Unterricht mit grossem Einfühlungsvermögen. Auch wenn ich rückblickend festellen darf, dass ich die drei Jahre recht harmonisch, ohne allzu grosse Turbulenzen erlebt habe, gibt es doch eine Geschichte, die etwas von meinem rebellischen Teil aufbrechen liess.

Schule schwänzen leicht gemacht

Küde und ich fanden, dass der reformierte Pfarrer, der uns damals den obligatorischen Religionsunterricht vermittelte, unmöglich war. Grund dafür war, dass er sehr cholerisch war und beim kleinsten Mucks ausrief und uns zudem der Inhalt, wie könnte es anders sein, überhaupt nicht interessierte. Wir trafen uns jeweils am Morgen vor dem Unterricht unterhalb des Schulhauses Heiligberg und gingen zusammen den letzten Abschnitt bis zum Schulhaus hinauf, dabei tauschten wir die letzten Neuigkeiten aus und entschieden auch, was nach der Schule allenfalls noch für Unternehmungen anstehen könnten. An einem Morgen als die erste Stunde der besagte Religionsunterricht war, entschieden wir uns spontan, dass wir die Stunde schwänzen wollten. Gesagt getan. Wir erschienen also erst auf die zweite Schulstunde bei Heiri Fehr. Der Pfarrer und der Lehrer warteten schon auf uns und wir mussten Red und Antwort stehen. Den genauen Verlauf der Diskussion weiss ich nicht mehr. Mir schien, dass Heiri Fehr eher zurückhaltend und ruhig gewesen war und so war auch die Strafe. Wir mussten eine schriftliche Entschuldigung schreiben, die von unseren Eltern unterschrieben und am nächsten Tag abgeliefert werden musste. Eine Standpauke meiner Mutter musste ich natürlich schon über mich ergehen lassen aber schlussendlich gab sie die geforderte Unterschrift mit einer Mahnung so etwas nie mehr zu tun, sonst.... Immerhin hatten wir die Gelegenheit erhalten, unsere Klagen mitzuteilen, was auch dazu führte, dass der Pfarrer in Zukunft sich Mühe gab sich besser in den Griff zu kriegen und etwas weniger cholerisch aufzutreten.

Irgendeinmal in den ersten zwei Jahren meiner Schulzeit am Heiligberg heiratete Heiri Fehr die Tochter des Gastwirts des Restaurants Iberg oberhalb Seen. Viele Schüler der damaligen Klasse wollten an der Feier in der Kirche dabei sein und wollten dem Hochzeitspaar ein Geschenk übergeben. Meine Idee (oder vielleicht eher der Vorschlag meines Vaters), eine gerahmte Originalgrafik des Winterthurer Künstlers Robert Zehnder zu schenken, wurde dann auch umgesetzt. Wie ich damals schon feststellen konnte, hatten wir mit diesem Geschenk Heiri Fehr und seiner frisch angetrauten Gattin eine grosse Freude bereitet. Eine schöne Bestätigung dieser Aktion erhielt ich viele Jahre später, als Küde Gasser im 2014 eine Klassenzusammenkunft organisierte und Heiri Fehr es auch noch schaffte, wenigstens für kurze Zeit dabei zu sein. Als ich mit ihm ins Gespräch kam erzählte er mir als Erstes, dass wir ihm das Bild von Zehnder zur Hochzeit geschenkt hätten und dieses immer noch in der guten Stube aufgehängt sei. Ein schöner Moment für mich umso mehr als er etwa ein Jahr später starb.

Die ersten zwei Jahre waren wir eine gemischte Mädchen- und Knaben-Klasse. Im letzten 3. Jahr, das nach Abschluss der obligatorischen Schulpflicht von 8 Jahren, freiwillig besucht werden konnte, waren wir dann nur noch eine Knaben-Klasse, die Heiri Fehr aber, trotz einiger eher problematischer Schüler, sicher im Griff hatte. Nach diesen drei Jahren war es dann aber Zeit, sich einige Gedanken bezüglich der weiteren Ausbildung, konkret eine Lehre, zu machen.

Aus welcher Motivation heraus wie auch immer, ich wollte damals eine Grafiker-Lehre machen. Mein Vater aber der diesen Beruf gut kannte, nicht zuletzt weil er durch seine Arbeit als Buchbinder immer wieder mit Personen aus der grafischen Branche zu tun hatte, riet mir davon ab. Um so mehr, als er der Meinung war, dass mein Talent für diese Tätigkeit nicht unbedingt überwältigend sei. Auch für den Buchbinderberuf schienen ihm meine handwerklichen Fähigkeiten nicht genügend, d.h. ich war nicht gerade sehr geduldig und das Arbeiten mit Papier, Karton un Kleister erfordert eine sichere Hand und oft geduldiges und gut überlegtes Handeln. Für ihn war klar, ich musste eine kaufmännische Lehre machen. Nur, ab der Realschule war das damals nicht gut möglich. Ich war von dieser Berufswahl schnell überzeugt, musste aber einiges nachholen, das ich verpasst hatte. Eine schulische Zusatzschlaufe war angesagt.

Die Zusatzschlaufe

Diese hiess private Handelsschule Juventus in Zürich. Zugegebenermassen war ich für diese zusätzliche Ausbildung finanziell schon etwas privilegiert. Meine Eltern waren bereit, diesen, nicht unerheblich hohen Einsatz zu leisten ohne die Sicherheit zu haben, dass ich es auch schaffen würde. Viele Erinnerungen an dieses Schuljahr in der Juventus habe ich nicht. Es war aber das erste Mal in meinem Leben, dass ich jeden Tag mit dem Zug nach Zürich pendeln musste. Etwas, das damals für einen Jungen im Alter von 16 Jahren noch nicht sehr üblich war. Auch waren die Zugsverbindungen eher unregelmässig. Es gab noch keinen Stundentakt mit der S-Bahn. Dies bedeutete, dass meine Tage oft sehr lange waren und ich erst am späteren Abend noch Schulaufgaben büffeln musste. In der Zwischenzeit war ich aber doch etwas reifer und leistungsbereiter geworden und ich schaffte das neue Schulpensum eigentlich ganz gut.

Zwei weitere Ereignisse aus dieser Zeit sind mir in Erinnerung geblieben. Zum Einen war da dieses Mädchen, den Namen weiss ich nicht mehr. Heute würden wir dem "Tussi" sagen. Sie kam jeden Tag stark geschminkt und mit rot gefärbten Haaren in die Schule. Auch war sie immer nach dem letzten Trend der Mode gekleidet und hatte zudem, auf gut 'züridütsch' gesagt, immer eine grosse 'Züri-Schnorre'. Auch das war für mich, der aus der Provinz kam, eine neue Erfahrung oder ein erster Kontakt mit dem Leben in der Grossstadt Zürich. Auch wenn ich diese Schülerin nicht gerade gut mochte, sie hat mir aber Eindruck gemacht, sonst würde ich heute nicht von ihr erzählen. Das andere Ereignis war das Restaurant Coopi, die Beiz der italienischen Kommunisten in einer Seitengasse neben dem Schulhaus. Marx und Lenin hingen als grosse Bilder an der Wand und es gab nur eine einfache Bestuhlung mit langen Tischen. Die Gäste waren vornehmlich älteren Jahrgangs, meistens einfache, gutmütige italienische Arbeiter, die nach der Arbeit sich noch ein Bier genehmigten. Für uns Schüler war aber das Coopi ein wichtiger Treffpunkt, weil dort das Fläschchen Coca Cola nur 50 Rappen kostete. Da konnte man sich doch mal eine zweite Runde leisten. Die Schulleitung sah das nicht gerne, wenn wir dort verkehrten, konnte es aber nicht wirklich verbieten. Die Kommunisten waren damals die grosse Bedrohung aus dem Osten und wir gut bürgerlich erzogenen Schüler hatten dort nichts zu suchen. Dabei ging es bei uns nur um das fast gratis erworbene Coca Cola. Die kommunistischen Gäste, die dort verkehrten und die italienischen Stimmung, die in diesem Lokal zu spüren war, empfand ich eigentlich eher als eine Bereicherung meines Lebens und nicht als Bedrohung.

Nun, zwei Jahre zusätzlicher Schule mit einem Diplomabschluss waren an der Juventus geplant, doch nach einem Jahr wagten meine Eltern und ich den Versuch, eine Lehrstelle in einem kaufmännischen Betrieb zu suchen. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben eine Bewerbung schreiben und es gelang meinem Vater erstaunlicherweise recht schnell einen Lehrbetrieb zu finden, der mich als kaufmännischen Lehrling anstellte. Es war dies die Textilfirma Otto Moetteli & Cie. in Winterthur. Damit war meine schulische Zusatzschlaufe erfolgreich abgeschlossen und ich stieg mit viel Motivation in das Abenteuer Kaufmännische Lehre ein.

Wie wird man Bürogummi?

Wie wird man Bürogummi?

Meine 3-jährige Lehre zum Kaufmännischen Angestellten

Im Mai 1961 war es soweit. Ich begann meine kaufmännische Lehre bei der Firma Otto Moetteli & Cie, damals an der Rudolfstrasse hinter dem Bahnhof in Winterthur beheimatet. Die Firma handelte mit textilen Stoffen, die von den Kunden zu Kleidern, Vorhängen und anderen textilen Anwendungen verarbeitet wurden. Man nannte diese Art von Geschäft 'Manipulant'. Unsere Firma kaufte Rohstoffe ein und liess diese von Färbereien, Textil-Druckereien und Ausrüstereien veredeln. Die Vorlagen und Vorgaben dazu waren exklusiv für Moetteli entworfene Designs, Farben und Qualitäts-Rohstoffe. Das garantierte dem Kunden z.B. für seine Kleiderproduktion, Einmaligkeit und damit eine klare Abgrenzung zu seiner Konkurrenz. Geleitet wurde das Unternehmen von Otto Moetteli, dem Patron alter Schule, der auch Besitzer des Geschäftes war. Zu seiner Seite war sein Neffe, Robert Moetteli, sein designierte Nachfolger. Ein Mann, den ich nicht sehr mochte. Er schien mir überheblich und hatte eine süffisante Art mit seinen Mitarbeitern zu sprechen. Die Lehrlinge beachtete er kaum, ausser er wollte etwas von ihnen. Insgesamt waren wir etwa 12 Mitarbeitende, 3 Lehrlinge und die zwei Chefs, die Herren Moetteli.

1. Lehrjahr

Der Einstieg in dieses Geschäft war hart, musste ich doch im ersten Lehrjahr zuerst während Monaten hunderte von Briefkopien, Rechnungen, Lieferscheine und andere Unterlagen in die jeweiligen Kunden- oder Lieferanten-Dossiers ablegen. Eine mühsame, nicht endend wollende und langweilige Arbeit, die aber genau ausgeführt werden musste, wollte man später einmal irgendwelche Dokumente wieder finden um sicher darauf zurückgreifen zu können. Diese Arbeit die von den älteren Lehrlingen für den neuen Stift explizit aufbewahrte wurde, hatte schon fast Ritual-Charakter, musste man dem Neuen einerseits zeigen, dass nun das wirkliche und harte Arbeitsleben begonnen hatte. Die schönen, ruhigen Tage in der Schule waren jetzt für immer vorbei. Andererseits hatte sie aber auch einen ganz praktischen Effekt, denn mit dieser Arbeit lernte man alle Lieferanten, Kunden und weitere Partner der Firma in nützlicher Frist unweigerlich kennen, was sehr wichtig für die weitere Arbeit im Unternehmen war. Nun, ich überlebte es und konnte schon bald einmal im Stoff-Lager zusammen mit Prokurist Herrn Alder die Rechnungen der, vom Lageristen Herrn Erni, bereitgestellten Aufträge von Stoffballen schreiben. Herr Alder diktierte mir die Lieferadressen sowie die Angaben zu den Stoffballen inklusive der Preise und ich hämmerte diese mittels einer alten Schreibmaschine in die Rechnungsformulare. Wenn dann die Fakturen aller Aufträge geschrieben waren, musste ich im Laufe des Nachmittags diese mit einer noch älteren, mechanischen Rechnungsmaschine ausrechnen und zum Versand abschliessen. Eine Arbeit, die ich nicht ungern machte, konnte man sich am Abend am Resultat seiner Arbeit in Form von kleineren und grösseren Paketen und ganzer Stapeln von selbst getippten Fakturen erfreuen und diese auf die Post, resp. Bahn bringen. Noch ein Wort zum Lageristen Herr Erni. Er war ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Vor allem wollte er der Arterienverkalkung vorbeugen. Ein damals bekanntes, natürliches Mittel gegen Arterienverkalkung war der Knoblauch. Dies war dann auch der Grund, weshalb Herr Alder und ich unsere tägliche Fakturierungs-Sitzung im Lagerraum immer wieder einmal kurzfristig zeitlich verschieben mussten. Herr Erni hatte wieder eine oder mehrere Knoblauch-Zehen roh gegessen. Durch seine Ausdünstung über die Haut und andere lautstarke Luft Abgänge, ausgelöst durch den Verzehr der Knoblauch-Zehe, stank es oft im Lagerraum so stark, dass es für uns unmöglich war ungestört arbeiten zu können. Herr Alder musste dann immer wieder mal ein ernstes Wort mit Herrn Erni sprechen, das half dann wieder einmal für ein paar Wochen. Das war das erste Jahr, das zweite folgt sogleich (Max und Moritz lässt grüssen, reimt sich aber nicht so passend!).

2. Lehrjahr

Im zweiten Jahr wurde ich zu Herrn Bruggmann in die Waren-Disposition versetzt. Dort lernte ich alles über die Herstellung von Textilien. Wie wird gewoben, was ist die Kette, was der Schuss. Für welche Art von Stoff wird die Leinwand- oder Satinbindung angewendet und wie funktioniert eine Jacquard-Webmaschine. Wie wird die Dichte und das Gewicht des Gewebes berechnet und was unterscheidet einen mechanischen Webstuhl von einer modernen Webmaschine. Ein Wissen das mir auch in meinem privaten Leben beim Kauf von z.B. Kleidern, Vorhängen oder Bettdecken später oft hilfreich war. Daneben lernte ich auch den Weg des Produktes vom Rohstoff bis zum fertig bedruckten oder gefärbten Stoffballen kennen und steuern. Herr Bruggmann war mir ein strenger aber auch motivierender Lehrmeister, der mir zusätzlich noch die Freude am Kreuzworträtsel lösen weckte. In der Schublade seines Arbeitspultes hatte er immer eine Ausgabe des Schweizerischen Kreuzworträtselheftes bereit. Wann immer er in eine Pause konnte, war er am Lösen von Kreuzworträtseln. Er war davon überzeugt, dass er damit sein Allgemeinwissen auf anregende und spannende Art und Weise erweiterte. Es gelang ihm, mich mit dem Kreuzworträtsel-Bazillus anzustecken und ich abonnierte sogar das wöchentlich erscheinende Heft. Mit der Zeit war ich bald so gut wie Herr Bruggmann und mit dem Geld, das ich mit den regelmässig gelösten Preis-Rätseln gewann, konnte ich mir mit der Zeit sogar das Jahresabonnement finanzieren. Hilfreich bei der Lösung waren dabei die verschiedenen Rätsel-Lexikon, die man beim gleichen Verlag wie das Kreuzworträtselheft bestellen konnte. Da gab es Lexika mit zwei-, drei- bis 6-silbige Worte, alphabetisch geordnet, sodass es oft ein Einfaches war, mit zwei, drei bereits bestehenden Buchstaben im Rätsel in den Lexikas das komplette Wort zu finden. Ob mein Allgemeinwissen damit verbreitert wurde bin ich mir nicht ganz sicher, waren die Namen von Menschen, Bergen, Städten, Flüssen usw. doch etwas gar isoliert erarbeitet. Die Vernetzung in einen grösseren Zusammenhang fehlte da immer wieder.

www.meet-my-life.net/img/uploadAdminBig/c0d58683_kv_9stift_14enderli_14mit_14disponent_14bruggmann.jpg" alt="" width="199" height="271" />

In diese Zeit fiel auch mein Einsatz in der Packerei. Dieser hatte zwei positive Auswirkungen auf meinen weiteren Lebensweg. Zum Einen lernte ich da wie man ein Paket professionell und sicher verschnürt und verpackt. Eine Instruktion, die mir heute noch hilft, die Zeitungsstapel für das Papierrecycling perfekt und straff zu verschnüren. Die ordentlich verpackten Stapel können dann von den Mitarbeitern der Papierabfuhr mühelos im hohen Bogen in den Schlund des Kübelwagens geworfen werden. Leider wurde aber diese ausserordentliche Fähigkeit in meinem weiteren Leben nicht weiter nachgefragt und entsprechend aus meiner Sicht auch viel zu wenig gewürdigt!? Zum Anderen war da Herr Gübeli, der Packer und Allerwelts-Helfer der Firma, ein liebenswürdiger und sanfter Mann. So gar nicht der zupackende und kräftige Packer, wie man erwarten könnte, der die schwersten Pakete einfach so selbstverständlich herumträgt. Er besass eine 125er Vespa und gerade weil er so ein umgänglicher Charakter hatte, konnte er meinem Drängen nicht wiederstehen und überliess mir immer wieder einmal seine Vespa damit ich den Motorrad-Fahrausweis machen konnte. Das half mir Geld zu sparen, weil ich dadurch viel weniger Fahrstunden bei einem Fahrlehrer buchen musste und zudem durfte ich die Vespa auch für die eine oder andere private Fahrt benutzen. Später kaufte ich mir für wenig Geld eine reparaturbedürftige Lambretta, übrigens auch ein Roller aus italienischer Produktion, den es heute nicht mehr gibt, die lange hinter unserem Haus herumstand, weil die Reparatur für mich viel zu teuer war. Der Verkäufer des Motorrollers hatte mich mit der Behauptung, die Reparatur sei kein Problem und sofort behoben, über den Tisch gezogen. Irgendwann fand ich dann jemand, der das Gerät gratis übernahm. Das war ein 'Lehrblätz', der für mich beim Kauf von zukünftigen Occasions-Käufen von fahrbaren Untersätzen sehr hilfreich war.

3. Lehrjahr

Das dritte Lehrjahr führte mich dann in den ersten Stock in die Exportabteilung. Das war natürlich nicht nur ein Aufstieg innerhalb des Bürogebäudes sondern auch in Bezug auf die höheren Anforderungen und Verantwortung, die mich dort erwarteten. Das war sozusagen die Krönung der dreijährigen Lehre. Der Exportchef hiess Kühne und kam jeden Tag von St. Gallen mit dem Zug nach Winterthur. Sein Ostschweizerdialekt war für mich am Anfang rein akustisch schon noch etwas gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich hatte das aber auch mit seinem extrovertierten und lauten Verhalten zu tun. Noch extremer wurde es aber als er eine österreichische Mitarbeiterin anstellte, die doch einige Probleme mit unserem Schweizerdeutsch hatte, umgekehrt wir aber auch mit ihrem österreichischen Schmäh. Da gab es aber mit ihr noch ein anderes Problem, das sich als viel heikler herausstellte als die Sprache. Ganz besonders an warmen Tagen verbreitete sie oft einen Geruch, der längerfristig dazu führte, dass man das Büro von Zeit zu Zeit fluchtartig verlassen musste. Auf den Punkt gebracht: Sie stank fürchterlich! Wenn sie wenigstens ein angenehm riechendes Parfüm aufgetragen hätte um ihre Duftwolke zu übertünchen. Nein, das schaffte sie auch nicht. Vielleicht wäre das ja schon mal etwas erträglicher geworden. Aber da konnte sie uns auch nicht überzeugen, ihr Duftwässerchen, das sie verwendete, war ebenso penetrant und billig riechend wie ihre Körperausdünstung. Schon wieder, ist man geneigt zu sagen. War man doch dem Knobli-Geruch von Herrn Erni im Stofflager vor noch nicht allzu langer Zeit entkommen und schon wieder ging es um das heikle Thema, 'Wie sage ich es meinem Kinde?'. Irgendwann und irgendwie schaffte es Herr Kühne dann doch noch ihr beizubringen, dass man auch in Ermangelung einer Dusche (was damals ziemlich üblich war) seinen Körper trotzdem regelmässig und umfassend pflegen kann.

Ein, auf den ersten Blick eher ungünstiges Ereignis hatte auf meine berufliche Entwicklung einen sehr positiven Einfluss. Der Exportleiter, Herr Kühne, kündigte seinen Job. Damals war der Markt von guten Bewerbern und Bewerberinnen ausgetrocknet und es gelang den Herren Moetteli nicht, sofort einen Nachfolger zu rekrutieren. Dies bedeutete für mich, dass ich unter der direkten Leitung von Herrn Otto Moetteli wesentliche Aufgaben im Export übernehmen musste. Die schwierigsten Aufgaben waren das Schreiben von Briefen in Englisch und noch schlimmer in Französisch. Gerade das Französisch bereitete mir einiges Kopfzerbrechen, war doch mein Schulfranzösisch im KV mehrheitlich unter befriedigend benotet. Rückblickend habe ich diese Herausforderung eigentlich ganz gut bewältigt, hat Herr Moetteli doch alle meine Briefe ohne grosse Korrekturen unterschrieben und in seiner Auftragserteilung mir immer grosses Vertrauen entgegengebracht. Dies war eine sehr lehrreiche und motivierende Zeit gewesen. Als dann ein Nachfolger gefunden wurde, musste ich wieder in die zweite Reihe zurücktreten, was anfänglich dann doch zu einigen Auseinandersetzungen mit dem neuen Exportleiter führte. Einerseits musste er das Geschäft kennen lernen und ich sollte ihn dabei unterstützen und einführen. Andererseits wollte er aber als neuer Chef mir auch vorgeben, wie die Arbeit nach seinen Vorstellungen zu erledigen sei. In der Bewältigung dieser unterschiedlichen Auffassungen war es hilfreich, dass er nur einige Jahre älter als ich war, weshalb wir in kurzer Zeit diese Differenzen in jugendlich forschem Stil bereinigen konnten und sich unsere weitere Zusammenarbeit erfreulich entwickeln konnte.

Das letzte Jahr meiner Lehre brachte noch eine Arbeitsplatzveränderung, weil die Firma von Winterthur nach Wallisellen in einen Neubau in der Nähe des Bahnhofs zügelte. Die Gründe zu diesem Umzug weiss ich nicht mehr. Das hiess für mich, ich musste wieder einmal jeden Tag per Zug pendeln. Das war ziemlich mühsam damals, gab es doch morgens und abends nur ein oder zwei Züge, die es erlaubten ohne Verspätung zu den festen Arbeitszeiten im Büro zu sein oder es verlassen zu können. Zudem gab es für diese Strecke noch keine schnellen S-Bahnen, sondern ich musste immer einen langsamen, regionalen Zug, einen sogenannten "Bummler", nehmen, der an allen Haltestellen hielt. Das Industriequartier in Wallisellen war damals gerade im Aufbau, sodass für die Mittagsverpflegung nur ein einfaches Baracken-Restaurant, das vor allem von den Bauarbeitern besucht wurde, zur Verfügung stand. Für uns Bürogummis war das zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, aber schon bald waren wir dort wie zuhause und die währschafte Kost war eigentlich auch ganz gut.

Die Lehrabschlussprüfung - Krönung der KV-Lehre

Im Frühjahr 1964 war es dann soweit. Die Lehrabschlussprüfung war angesagt. Das letzte Lehrjahr war dann auch geprägt von Vorbereitungslerntreffen mit Klassenkameraden und Nachhilfestunden. Für das Französisch hatte mir mein damaliger Französischlehrer im letzten Jahr eine Nachhilfestunde ermöglicht. Er vermittelte mir einen ehemaligen Schüler, der mit einer Top-Note seine Prüfung abgeschlossen hatte. Für ein kleines Entgelt brachten seine Nachhilfestunden mich immerhin zu einer knapp genügenden Abschlussnote (oder war sie knapp ungenügend?). Damals war die Kaufmännische Berufsschule eine der letzten Schulen, die die 1 als beste und die 5 als schlechteste Note führte. Unser Klassenzug war aber der letzte, der noch nach diesem System benotet wurde. Ab dem neuen Lehrjahr wurde die Benotung umgekehrt und die 6 war dann, wie überall in der übrigen Schulwelt, die beste Note. Dieser Systemwechsel hatte keinen grossen Einfluss auf die Berechnung der Noten aber es erklärt, weshalb ich die KV-Abschlussprüfung mit der Note 1,8 abschloss. Da nur eine Fremdsprache, nämlich die bessere, bewertet wurde und in die Gesamtprüfungsnote einfloss, hatte ich Glück, da mein Englisch ein Vielfaches besser war als das Französisch. Dadurch wurde mein Notendurchschnitt wesentlich gehoben. Ich war auf jeden Fall sehr stolz auf meine Abschlussbenotung, war sie doch 2 Zehntel unter der Note 2 und somit besser als 'nur' gut.

(2) Notenblatt der kaufmännischen Lehrabschlussprüfung

An die Abschlussfeier mag ich mich noch gut erinnern. Da versammelten sich am 25. März 1964 alle KV-Lehrlinge und die gesamte Lehrerschaft der Kaufmännischen Berufschule im grossen Saal des Restaurant Wartmann hinter dem Bahnhof Winterthur. Mein bester Freund am KV, Roland Weibel, war ein sehr kreativer Mensch und hatte schon mehrere Produktionen für diese Feier vorbereitet. In einer Schnitzelbank, nach einer damals bekannten Melodie eines Schlagers, besangen wir zu Dritt mit träfen Sprüchen das Leben an der Schule und heimsten einen grossen Erfolg ein. Nach drei Jahren mühsamen Lernens am Arbeitsplatz und in der Schule war das natürlich ein erlösender und wunderbarer Moment für uns. Die ganze Welt wartete auf uns. Mindestens erlebten wir es so. Stellen gab es damals zuhauf und junge hoffnungsvolle Nachwuchstalente waren gesucht in der boomenden Geschäftswelt.

Die Belohnung - Diplomreise mit Bahn und Schiff nach Lipari